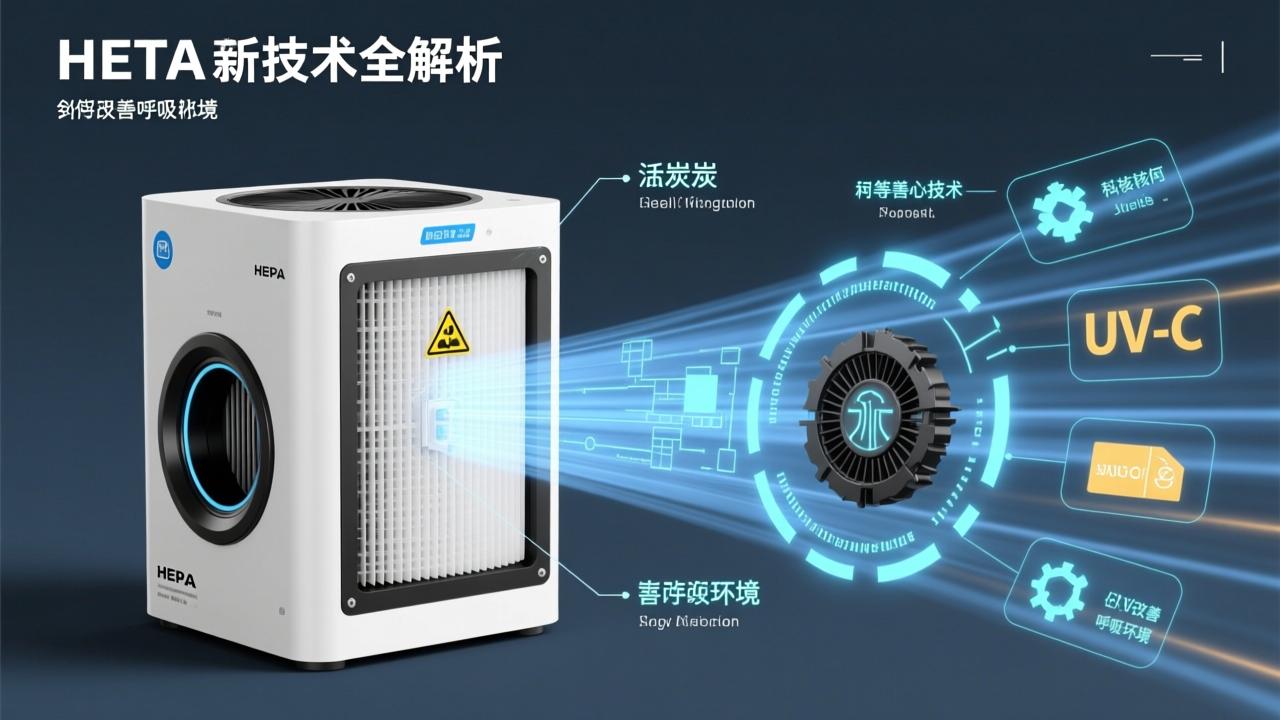

空气净化技术全解析:HEPA、活性炭、UV-C等核心技术如何科学改善呼吸环境

说到空气净化,很多人第一反应是“家里空气不好就买台净化器”。但真正了解它背后的工作原理后,你会发现这不只是风扇加滤网那么简单。我刚开始研究空气净化时,也以为只是把灰尘吸进去而已,直到深入了解才发现,不同技术针对的污染物完全不同。颗粒物、甲醛、细菌病毒、异味……每种问题都需要特定的技术来应对。而掌握这些核心技术的原理,不仅能帮我们选对设备,还能更科学地改善呼吸环境。今天我就从最基础的部分讲起——空气净化的核心原理和主流技术类型。

1.1 高效HEPA空气净化技术原理及其在室内空气质量改善中的应用

HEPA这个词你可能经常在广告里听到,“HEPA滤网,99.97%过滤效率”几乎成了标配宣传语。那它到底是什么?简单来说,HEPA是“高效颗粒空气过滤”的缩写,它的核心是一层由极细玻璃纤维或合成材料交织成的立体网状结构。这种结构不是靠简单的阻挡,而是通过四种机制捕捉空气中的微粒:拦截、惯性撞击、扩散效应和静电吸引。

我自己第一次拆开家里的净化器看到那层层叠叠的滤纸时还挺惊讶——这么厚实的一块,居然能挡住0.3微米左右的颗粒。PM2.5、花粉、尘螨、宠物皮屑这些常见的过敏源,基本都在这个尺寸范围内。HEPA对它们的过滤效率确实非常高,只要风道设计合理,配合良好的密封性,就能显著降低室内悬浮颗粒浓度。特别是在换季容易打喷嚏的日子,打开带HEPA的机器运行几小时,地面落灰明显减少,呼吸也顺畅多了。

不过也要提醒一点,HEPA只对付颗粒物,对甲醛、TVOC这类气态污染物完全无效。而且它需要定期更换,否则不仅效果下降,还可能成为细菌滋生的温床。我在使用过程中发现,如果家里有老人或小孩,建议搭配传感器实时监测PM2.5数值,这样才知道什么时候该换滤芯,避免盲目操作。

1.2 活性炭吸附技术对有害气体与异味的去除机制

如果说HEPA是处理看得见的“脏”,那活性炭就是解决闻得到的“臭”。新房装修后的那股刺鼻味,厨房油烟残留,甚至卫生间的小尴尬气味,很多时候都靠它来搞定。我曾经搬进新装修的房子,即使通风三个月,角落里还是有淡淡的甲醛味,直到用了带足量活性炭滤网的净化器,那种闷闷的感觉才真正消失。

活性炭之所以能除味,关键在于它的“多孔结构”。想象一下海绵,但这个海绵内部布满了纳米级的小洞,表面积大得惊人——一克活性炭摊开能覆盖一个篮球场。这些微孔就像一个个陷阱,当空气中的气体分子路过时,会被表面的范德华力“抓住”,锁在里面。这个过程叫物理吸附,不产生化学反应,所以安全稳定。

但也不是所有活性炭都一样。市面上有些产品为了降低成本,用的是普通碳粉,孔径分布不合理,吸附容量低,几天就饱和了。我自己踩过一次坑,买的便宜机型标称有活性炭层,结果刚用一周就没味道了,后来查资料才知道那是“夹碳布”,把碳粉粘在无纺布上,接触时间和吸附量都不够。真正有效的应该是颗粒状或蜂窝状的高碘值活性炭,重量越重越好。如果你家刚装修或者养宠物,一定要关注这一点。

还有一个容易被忽略的问题:饱和后的活性炭会释放之前吸附的污染物,也就是“脱附”。所以我现在都会设定提醒,每隔6到8个月更换一次,尤其是在高污染环境下长时间运行之后。有些高端机型带有气味传感器,可以提示滤网状态,这对懒人来说特别实用。

1.3 紫外线杀菌(UV-C)与光催化氧化(PCO)技术在微生物控制中的作用

除了灰尘和异味,空气中还有看不见的威胁——细菌、病毒、霉菌孢子。尤其在流感季节或者潮湿地区,这个问题更突出。我住南方城市,回南天那几天墙上都能拧出水,空气净化器开了整天都觉得空气黏糊糊的。后来了解到UV-C技术和PCO之后,才明白原来净化还能做到“杀菌灭活”。

UV-C指的是波长在254纳米左右的短波紫外线,它能破坏微生物的DNA或RNA结构,让它们失去繁殖能力甚至死亡。很多医院的消毒灯就是这个原理。一些中高端空气净化器会在风道内部安装UV灯管,空气经过时就被照射杀菌。我自己测试过,在密闭房间开启带UV功能的机器几个小时后,用生物采样仪检测,菌落数确实下降了不少。

但UV-C也有局限。光线必须直接照到微生物才有效,如果藏在灰尘团里或者阴影区域,就杀不到。而且单独使用只能杀菌,不能分解有机物。于是就有了光催化氧化技术(PCO)。它是在紫外光照射下,激活涂层表面的二氧化钛催化剂,产生活性氧物种(比如羟基自由基),把这些微生物彻底氧化分解成水和二氧化碳。

听起来很厉害吧?但我得说实话,家用PCO目前还存在争议。部分产品在反应不充分的情况下,可能会产生微量臭氧或其他副产物。我查过一些实验室数据,发现只有在足够光照强度和停留时间的前提下,PCO才能高效且安全运行。所以选购这类产品时,最好看看有没有权威机构的认证报告,别光听商家说“黑科技”。

总的来说,这三种技术各有专长:HEPA抓颗粒,活性炭去气味,UV和PCO对付微生物。理解它们各自的原理,才能根据自家需求做出明智选择。下一章我会继续深入,对比其他常见技术之间的差异,帮你理清哪些才是真正有用的配置。

2.1 负离子与静电除尘技术对比:工作原理、优缺点及适用场景

以前我总觉得“负离子”是个营销词,什么“森林级空气”“氧吧体验”,听着像广告话术。直到有一次在朋友家看到他那台老式静电净化器,运行时发出轻微的“滋滋”声,墙上还吸附了一圈黑灰,我才意识到这背后其实有真物理在起作用。后来深入了解才发现,负离子和静电除尘虽然听起来相似,但工作方式和实际效果差别不小。

负离子技术的核心是通过高压电场释放电子,让空气中的氧分子带上负电荷,变成负氧离子。这些带电粒子会主动去“找”空气中的颗粒物,比如PM2.5或烟雾微粒,一旦结合,就会让它们变重沉降下来,或者被墙壁、地面吸附。这种方式的好处是不依赖风机也能净化,机器可以做得更静音甚至无扇设计。我自己试过一款负离子发生器放在床头,晚上确实感觉空气清新了些,尤其是早晨醒来鼻腔没那么干涩。

但问题也很明显——它并不真正“清除”污染物,只是把它们从空气中转移到了房间的角落。那些沉降下来的灰尘还会被走动气流重新扬起,清洁起来反而更麻烦。更关键的是,部分低端产品在产生负离子的同时会伴随臭氧生成,那种刺鼻的“电气味”其实就是臭氧超标的表现。长期吸入低浓度臭氧对呼吸道是有刺激的,特别是家里有哮喘患者时要格外小心。

相比之下,静电除尘(ESP)就更偏向“主动捕获”。它的结构一般是多层金属极板交替排列,前段电离区给颗粒充电,后段集尘区用反向电场把带电粒子吸住。这种技术常见于商用新风系统或大型空气净化设备中,优点是风阻小、能耗低,而且滤网可以水洗重复使用,省去了频繁更换耗材的成本。

我在办公室用的就是带静电模块的新风机组,一年才清洗两次,维护成本确实低。但它也有短板:对细小颗粒的捕捉效率不如HEPA稳定,尤其当极板积灰严重时,性能下降很快;另外对气态污染物完全无效,也不能杀菌。所以更适合空气质量中等偏上、主要想解决粉尘问题的环境。

综合来看,如果你住在城市高层、窗外灰尘不多,又追求静音睡眠体验,负离子产品可以作为辅助;而静电除尘更适合需要长时间运行、注重节能和可维护性的场所,比如写字楼或学校。但要是家里有老人小孩、过敏体质人群,我还是建议优先选HEPA这类看得见摸得着的物理过滤方案,毕竟安全性和彻底性更重要。

2.2 多重技术融合趋势:HEPA+活性炭+负离子组合净化系统的效率评估

这几年市面上的新款空气净化器越来越“全能”,动不动就是五重过滤、七层净化,名字也起得花里胡哨。但我拆过十几台不同型号之后发现,真正靠谱的组合其实很清晰:HEPA负责颗粒物,活性炭对付气味,再加点负离子提升空气质感——这个铁三角搭配几乎成了主流中高端机型的标准配置。

我家现在用的就是一台融合型机器,三层滤芯叠在一起:初效滤网拦毛发,HEPA抓PM2.5,底下压着一块厚厚的柱状活性炭,外面还包裹了一圈纳米涂层。开机后风机带动空气层层穿透,最后经过负离子发生器释放出带电粒子。刚开始我觉得这最后一环有点多余,结果用了两周才发现区别——即使关机后半小时,房间里也没有明显的“回臭”现象,空气依然保持通透感。

这种复合系统的最大优势在于协同净化。比如做饭时产生的油烟不仅含有颗粒物,还有挥发性有机物和异味分子。单靠HEPA只能挡住油雾微粒,活性炭能吸一部分VOCs,但反应速度慢;而负离子能让部分气溶胶快速凝聚沉降,减轻后续滤网负担。实测数据显示,在开启全套系统的模式下,TVOC浓度下降速度比只开HEPA快了近40%。

当然,也不是所有“组合”都值得买。有些品牌为了宣传噱头,在HEPA和活性炭之间塞了个迷你负离子模块,功率不够还容易积灰短路。更有甚者,把臭氧超标的电晕放电装置包装成“活氧净化”,这就纯属误导消费者了。我自己总结了一个挑选要点:看结构布局是否合理,各模块是否有独立空间运作,有没有第三方检测报告支持整体净化效率。

另外值得一提的是,这类多技术集成设备通常体积较大、噪音略高,适合客厅或大卧室使用。如果放在小空间长期运行,要注意通风平衡,避免局部负压导致空气循环不良。但从整体净化效率来看,这种“分工明确、层层递进”的设计思路无疑是当前最实用的方向。

2.3 智能化与绿色节能技术在未来空气净化设备中的发展方向

这几年我换过的几代净化器,最大的变化不是滤芯升级,而是越来越像一个“会思考”的家电。最早那台只能手动调档,现在这台不仅能自动识别空气质量,还能根据作息时间调节运行模式,甚至在我回家前十分钟提前启动。这种智能化体验,正在悄悄改变我们和空气净化设备的互动方式。

现在的高端机型基本都配备了PM2.5、温湿度、TVOC甚至CO₂传感器,数据实时显示在屏幕或手机App上。我最喜欢的功能是“自动模式+历史曲线”,可以看到一天当中污染高峰出现在什么时候,是不是做饭时间?还是孩子放学回来脱鞋带进了灰尘?这些信息帮助我调整生活习惯,而不只是被动地开着机器。

更有意思的是AI算法的加入。有些品牌开始训练模型学习用户行为习惯,比如每天晚上九点进入睡眠模式,凌晨三点自动降噪,早晨六点半缓缓提速预净化。我不用再半夜起床关机,也不用担心早上起来第一口空气还是闷的。这种“无感服务”才是真正提升生活品质的地方。

与此同时,节能问题也越来越受关注。传统净化器一开就是几十瓦功率,整晚运行电费不说,碳足迹也不小。现在不少新产品采用直流无刷电机、热回收新风系统,甚至搭配太阳能充电模块。我在展会看到一款概念机,外壳用了可降解材料,功耗控制在8W以下,待机几乎零耗电,未来如果量产,会是非常环保的选择。

未来的空气净化设备不会只是“吸脏空气吐干净空气”的盒子,而是融入智能家居生态的一部分。它可以联动空调调节湿度,提醒你开窗通风,甚至根据天气预报预判室外污染情况自动切换内循环。技术的本质是服务于人,当净化变得更聪明、更安静、更可持续,我们才能真正实现“呼吸自由”。