厘米和英寸换算全解析:轻松掌握屏幕、家具、装修中的尺寸转换技巧

我经常在买电子产品、看屏幕尺寸或者裁剪布料的时候遇到厘米和英寸这两个单位。它们看起来差不多,但其实来自完全不同的测量体系。了解它们的基本概念,不仅能帮助我们更准确地理解尺寸信息,还能避免在跨国购物或阅读说明书时闹出误会。今天我就从最基础的部分讲起,带大家搞清楚厘米和英寸到底是什么,它们背后又代表着怎样的度量传统。

厘米是我们在日常生活中非常熟悉的一个长度单位。它属于公制系统,也就是我们常说的国际单位制(SI)。1厘米等于0.01米,换句话说,1米正好有100个厘米。这个系统以十进制为基础,计算起来特别方便。比如你要把厘米换算成米,只要小数点左移两位就行。全球绝大多数国家都采用公制系统,中国、法国、德国、日本等等都是如此。在学校里学的物理、数学题里提到的长度,基本也都用厘米、毫米或米来表示。

我自己第一次意识到厘米有多普及,是在国外旅行时发现几乎所有标示牌上的距离和尺寸都用的是米和厘米。超市里的食材重量用克,路程用公里,身高也通常用厘米来描述。这种统一的标准让信息传达变得高效又直观。尤其是在科学实验、工程绘图这些需要精确数据的领域,厘米作为公制的一部分,地位不可替代。

相比之下,英寸就显得有点“特立独行”了。它的英文是inch,常见于美国、英国等少数国家。1英寸等于2.54厘米,这不是一个整数,所以换算起来稍微麻烦一点。英寸最早来源于人体——据说古罗马人用大拇指的宽度作为参考,一英寸大约就是成人拇指的宽度。虽然听起来不太精确,但在没有标准化工具的时代,这种基于身体部位的测量方式很实用。

后来英制单位逐渐规范化,英寸被定义为英尺的1/12,而1英尺约等于30.48厘米。现在英寸主要用在屏幕尺寸、轮胎直径、管道口径这些特定场景中。哪怕是我住的这个已经全面使用公制的国家,买电视或手机时商家还是会同时标注“55英寸”这样的说法,因为行业习惯很难一下子改变。这说明英寸虽然不属于主流公制体系,但在某些领域依然根深蒂固。

说到这儿,你可能也会好奇:为什么世界上还有两种不同的单位系统并存?其实这跟历史和文化有关。公制系统起源于法国大革命时期,目的是建立一套统一、理性的度量标准,后来被联合国推荐为国际通用系统。而英制单位则是随着大英帝国的扩张传播到世界各地的。如今虽然大多数国家都转向了公制,但美国、利比里亚和缅甸仍主要使用英制单位。

我在网上购物时就碰到过尴尬的情况——选家具时没注意单位,结果收到的床架比预期小了一圈。后来才发现,卖家用的是英寸,而我以为是厘米。这种差异提醒我们,在跨地区交流时,必须清楚自己面对的是哪种单位体系。总的来说,公制系统更简洁、易推广,而英制单位则在特定地区和行业中保有强大影响力。理解它们各自的背景,是我们正确使用和换算单位的第一步。

说到厘米和英寸之间的关系,最实用的知识莫过于怎么把它们互相换算。我刚开始学做手工模型那会儿,总是被图纸上的单位搞得晕头转向——有的标的是厘米,有的却是英寸,根本没法直接比对。后来我才明白,关键是要掌握那个简单的换算比例:1英寸等于2.54厘米,反过来,1厘米就约等于0.3937英寸。

这个数字不是随便定的,而是国际标准规定的精确值。早在20世纪中期,多个国家达成协议,将英寸统一定义为 exactly 2.54 厘米,这样在全球贸易和技术交流中就不会出现歧义。所以现在不管是用计算器、手机APP还是手动计算,只要记住这个核心数值,就能准确转换。比如你想知道10厘米是多少英寸,就拿10乘以0.3937,差不多是3.94英寸;反过来,要是8英寸换成厘米,那就是8×2.54=20.32厘米。虽然小数点看起来有点麻烦,但多算几次也就熟悉了。

其实我心里有个小技巧,方便快速估算。如果不需要特别精确,可以粗略认为2.5厘米≈1英寸。这样一来,看到15厘米的时候,除以2.5,就知道大概是6英寸左右(实际是5.9),误差不大,在日常生活中完全够用。特别是逛市场或者临时比对尺寸时,这种心算方法特别省事。当然,做工程设计或裁剪服装时还是要按2.54来算,不然差一点点,最后可能就会“差之毫厘,失之千里”。

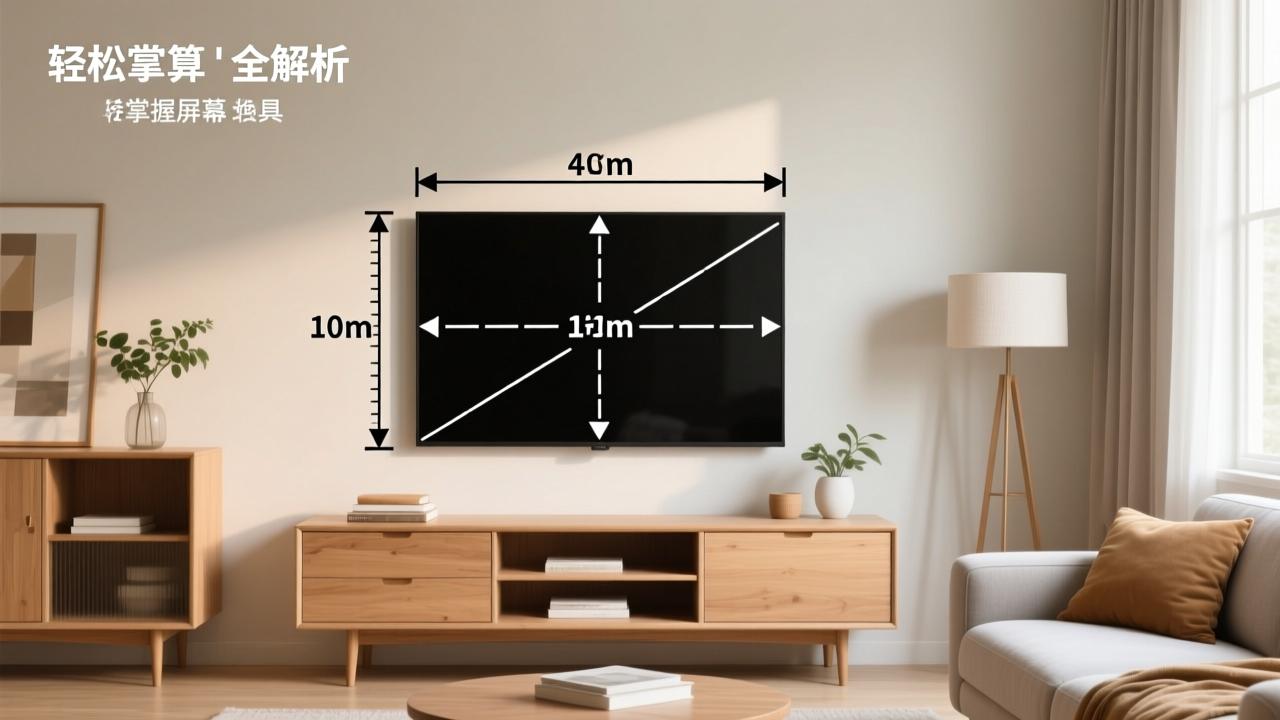

生活中我们经常遇到需要对照厘米和英寸的情况。比如说买电视,商家总说“55英寸大屏”,可你家客厅墙到底能不能放下?这时候就得换算一下。55英寸屏幕的对角线长度是55×2.54≈139.7厘米,差不多1.4米。再比如笔记本电脑常见的13.3英寸屏幕,换算过来就是大约33.8厘米。这些数据一转换,空间感立刻清晰多了。

还有孩子的身高记录也让我深有体会。国内医院通常用厘米记录,孩子去年量出来是110厘米,但我在看国外儿童家具说明书时发现,桌椅高度推荐是“42英寸以下”,这就得赶紧换算——42英寸×2.54≈106.7厘米。结果发现刚好接近,说明这张桌子确实适合他坐。如果不换算,光凭感觉选,很可能买回来才发现太高或太矮,白白浪费钱。

我自己整理过一份常用尺寸对照表,平时放在手机备忘录里,特别方便。像A4纸的短边是21厘米,对应8.27英寸;标准门宽一般是80厘米,相当于31.5英寸;iPhone的屏幕从4.7英寸到6.7英寸不等,换成厘米分别是约12到17厘米左右。这些常见数值记熟了之后,再看到陌生尺寸也能迅速反应出大概有多大。

真正让我意识到单位换算重要性的,是一次帮朋友组装进口橱柜的经历。所有零件和说明书都是英文的,尺寸全用英寸标注,而我们的墙面尺寸是用卷尺按厘米量的。一开始图省事没换算,直接按数字对比,结果装到一半发现板子对不上孔位。重新核对才发现,原来人家说的“24英寸搁板”其实是60.96厘米,而我们量的60厘米看着接近,其实差了快1厘米,导致整体错位。

从那以后,我养成了一个习惯:只要是涉及两种单位混用的项目,第一件事就是统一换算成同一种单位再操作。无论是装修、DIY家具,还是做服装打版,哪怕只是贴个墙纸,我都会先把所有尺寸转成厘米,确保没有误差。工业设计领域更是如此,很多机械设备的零部件来自不同国家,德国出图纸用毫米,美国供应商给的数据却是英寸,工程师必须精准换算才能保证装配无误。

就连电子产品制造也离不开这种转换。手机外壳模具由中国工厂生产,设计却来自美国团队,屏幕尺寸用英寸描述,内部结构却要按毫米加工。这时候任何一个环节换算出错,整批产品都可能报废。所以说,别看厘米和英寸只是两个小小的长度单位,它们背后连着的是全球协作的链条。掌握好换算方法,不只是为了算得准,更是为了在真实世界里少踩坑、少返工。