3尺3是多少厘米?一文搞懂身高换算,避免常见误区

在日常生活中,我们常常会遇到传统单位和国际标准单位之间的转换问题。比如当有人说“这孩子已经长到3尺3了”,很多人第一反应是:那到底是多高?换算成厘米是多少?要准确回答这个问题,首先要搞清楚“尺”和“厘米”这两个单位之间到底是什么关系。我小时候也常听长辈用“尺”来形容身高或布料长短,但对它具体等于多少厘米一直模模糊糊。直到后来才明白,这背后其实有一套清晰的换算逻辑。

“尺”是中国沿用了几千年的长度单位,在不同历史时期和地区略有变化,但现在我们通常说的“1尺”等于约33.33厘米。而“厘米”是国际通用的公制单位,属于米制系统的一部分,1米等于100厘米。理解这两者之间的对应关系,不仅能帮我们快速完成像“3尺3是多少厘米”这样的换算,还能避免在买衣服、量身高等实际场景中出错。接下来我就从源头说起,带你一步步弄明白这个看似简单却容易混淆的问题。

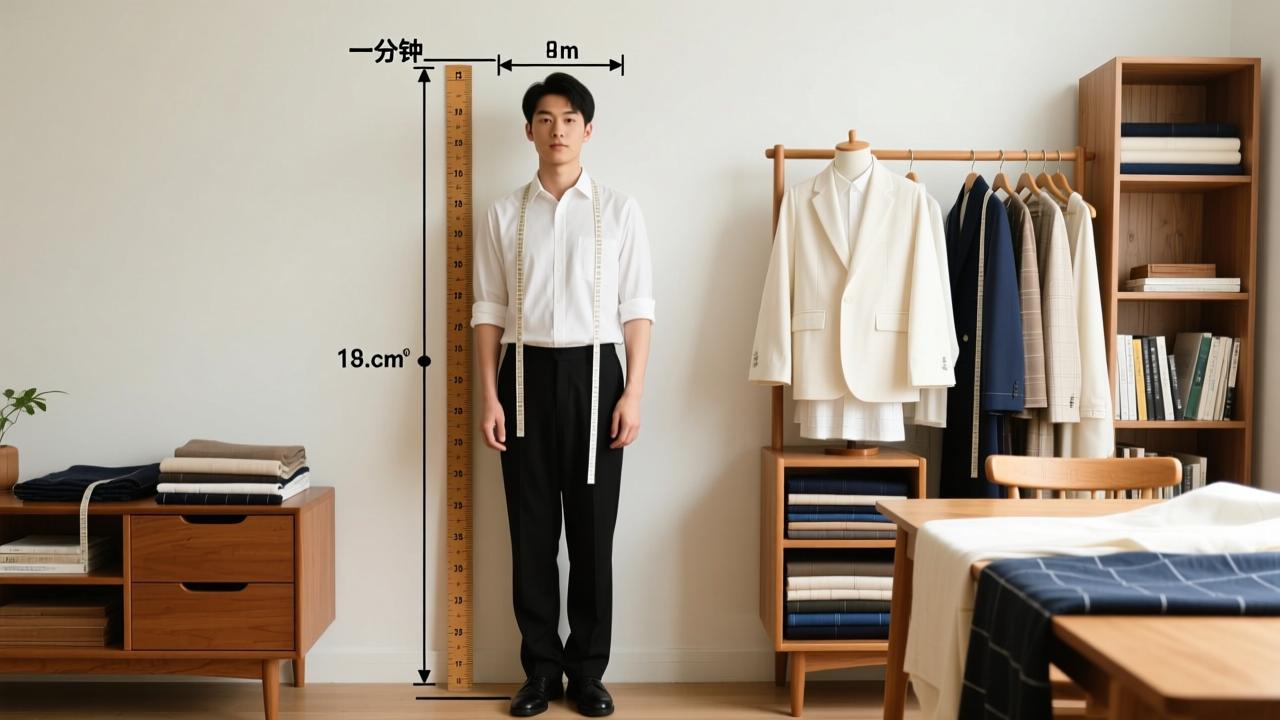

说到“3尺3是多少厘米”,很多人第一反应是直接乘一下就完事了。但真算起来,我发现身边不少人都会出错,有的说是99厘米,有的甚至以为是1米多。其实关键就在于你有没有搞清楚“尺”到底是怎么换算的。我自己第一次认真算这个数的时候,也是拿手机计算器一步步来的。按照我们现在通用的标准,1尺等于33.33厘米左右,那3尺就是3乘以33.33,等于99.99厘米。再加上那额外的3寸——等等,这里要注意了,“3尺3”里的“3”不是指3厘米,而是3寸!

所以正确的算法应该是:先算3尺,再加3寸。而1尺等于10寸,也就是说1寸约等于3.333厘米。那么3寸就是3乘以3.333,大约是9.999厘米。把两部分加起来,99.99 + 9.999 ≈ 110厘米。四舍五入一下,3尺3其实就是110厘米。这个数字听起来是不是熟悉多了?我家孩子去年体检时刚好就是110厘米高,医生还笑着说:“这都三尺三啦,长得不错!”从那以后我对这个换算记得特别牢。

不过你可能会问,为什么不能简单地把“3尺3”当成3.3尺来算?其实完全可以。3.3尺 × 33.33厘米/尺 ≈ 109.989厘米,结果还是接近110厘米。这样算更省事,也更准确。我后来教亲戚家孩子做这类换算题时,就让他们统一换成“尺”为单位再乘,基本不会出错。只要记住1尺≈33.33厘米,不管遇到几尺几寸,都能快速得出对应的厘米数。

但现实情况比理论复杂一点。我去南方做布料生意的朋友告诉我,他们那边用的“尺”和我们平时说的还不一样。比如中国大陆现在通行的是市尺,1市尺=33.33厘米;而在台湾,1台尺≈30.3厘米,这么一算的话,3台尺3台寸反而只有约100厘米左右。要是你不分场合乱套公式,买布或者定做衣服时就容易出问题。我表姐之前在网上给小孩订制汉服,按大陆尺码报了“3尺3”,结果卖家在台湾,按台尺算了尺寸,寄来的衣服小了一圈,穿都穿不上。最后才发现是单位搞混了。

还有人误以为“3尺3”就是3.3米,那可差远了,都快到天花板了!这种误解多半是因为对传统单位不熟悉,一听“尺”就觉得大。其实三尺才一米左右,3尺3顶多就是一个小学低年级孩子的身高。我也曾见家长在儿童体检表上写“3尺3”,护士输入系统时没换算,直接当330厘米录进去,结果系统弹出“异常值警告”,闹了个笑话。所以说,别小看这一个换算,弄错了真会影响实际生活。

现在回过头来看,很多人算错3尺3的根本原因,要么是把“寸”当成厘米来加,比如3尺=99厘米,再加3厘米变成102厘米;要么是以为“3尺3”等于3.3米或330厘米。这些错误看似低级,但在日常交流中非常常见。尤其是老一辈习惯口头说“几尺几寸”,年轻人听得懂却不会换算,中间就容易产生误会。所以我现在每次听到有人说“几尺几”,都会默默心算一遍,确认是不是自己理解的那个数值。毕竟,准确才是沟通的基础。

说实话,我第一次听到“3尺3”这个词是在孩子刚上幼儿园的时候。那天接他放学,老师和其他家长聊天时说:“你们家宝贝这身高,差不多有三尺三了吧?”我当时一愣,心想三尺三是多少?得回家查查。后来才明白,这不只是个老派的说法,其实它在我们生活中还挺常见的。尤其是在一些特定场景里,人们更愿意用“尺”和“寸”来表达长度,听起来亲切又直观。

比如在量身高这件事上,“3尺3”就是很多人会脱口而出的数字。特别是家里老人带孩子体检,常常会说:“我家孙子现在三尺二了。”一开始我还以为是随口一说,结果一换算,3尺3正好是110厘米左右,跟我儿子当时的真实身高完全对得上。我发现很多儿科医生也会用这种说法跟家长沟通,既避免了冷冰冰的数字,又能让大家有个形象的概念——毕竟“一米一”听起来可能没那么具体,但“三尺三”一听就知道是个小豆丁站在你面前的样子。

更有趣的是,在不同年龄段的人群中,这个说法的意义还不一样。对新生儿来说,出生时平均身高大约是50厘米,也就是一尺六七的样子;到了两岁,一般能长到85到90厘米,接近三尺;而到了四五岁,突破三尺三(110厘米)就说明发育挺正常。我女儿三岁半那年去儿保检查,医生看了看生长曲线图说:“不错啊,已经三尺三了,处于中等偏上水平。”那时候我才意识到,原来“3尺3”不仅是单位换算题里的一个数值,它还悄悄成了衡量孩子成长的一个生活化标尺。

除了看孩子长高没,其实在买衣服、做布料的时候,“3尺3”也经常出现。我去过几次裁缝店,老师傅拿着皮尺一边比划一边说:“这条裤子要三尺三的布,不能再短了。”他说的“三尺三”指的是布料长度,大概就是110厘米。如果是给孩子做一身汉服或者传统小棉袄,通常需要用到两米以上的布,但单件衣物比如背心、短裤,三尺三足够了。我自己试过网购布料,卖家标注“建议用量:3尺3”,刚开始看不懂,后来才知道这是按市尺算的,直接乘以0.33就能换成米数。

而且我发现,在服装行业尤其是中式定制这块,老师傅们还是习惯用“尺”和“寸”来交流。他们觉得厘米太细碎,反而不如“几尺几寸”来得顺口。有一次我让裁缝改一条裤子,我说“裤脚往下放五厘米”,他皱着眉头想了半天,最后问:“你是说放一寸半吧?”那一刻我才明白,单位不仅是工具,也是一种语言习惯。对于他们来说,“3尺3”不仅仅是一个尺寸,更像是一个熟悉的参照点,就像做饭时说“适量”一样自然。

说到孩子的发育,我也开始关注起“3尺3”是不是正常的疑问。身边有不少家长都会担心:孩子三岁了才三尺三,是不是长得慢?其实根据国家卫健委发布的儿童生长标准,4岁男孩的平均身高在103到113厘米之间,女孩略低一点。也就是说,3尺3(约110厘米)不仅不矮,还算是中上水平。我特意翻了孩子的体检记录,发现他是从三岁开始慢慢达到这个身高的,每年稳定增长七八厘米,属于典型的健康节奏。

可总有家长焦虑。有个朋友家孩子比同龄人矮半个头,她特别着急,问我:“你说三尺三到底算不算达标?”我就跟她算了笔账:三尺三是110厘米,而四岁孩子的最低正常值也在100厘米以上,只要不是低于两个标准差,都没问题。关键是看趋势,而不是某一个瞬间的数据。后来她孩子到五岁时,一下子蹿到了120厘米,反而成了班里最高的。所以我觉得,“3尺3”与其说是门槛,不如说是一个提醒——让我们多留意孩子的成长轨迹,而不是盲目比较。

现在想想,这个看似简单的“3尺3”,其实串起了好多生活的片段:孩子的第一张体检表、妈妈买的那块做裙子的布、裁缝师傅嘴里的用料长短……它不是一个孤立的数字,而是藏在日常对话里的实用信息。哪怕现在大家都用厘米、米来做标准,但在某些角落,“尺”和“寸”依然活得好好的。它们没有过时,只是换了一种方式存在。