电脑入门完全指南:从硬件解析到装机维修,diannao小白也能秒变高手

我刚开始接触电脑的时候,总觉得它像个神秘的黑盒子,按下电源键就能上网、打游戏、写文档,但里面到底有什么,完全摸不着头脑。后来慢慢了解才知道,电脑其实是由一个个实实在在的硬件组成的精密系统,就像人体有骨骼、大脑和器官一样,每一块零件都有它的职责。现在回想起来,掌握一些基础的电脑知识,真的能让我们用起来更得心应手,不管是买电脑、修电脑还是升级配置,都不会被轻易忽悠。

说到电脑,学名“电子计算机”,最早是用来做复杂计算的机器。几十年前的电脑大得像一间房,只能干单一的任务。随着技术发展,尤其是集成电路和微处理器的出现,电脑变得越来越小,功能却越来越强。从最早的IBM PC到现在的轻薄笔记本,从单核CPU到多核高性能处理器,电脑已经走进了千家万户。我们今天用的台式机、笔记本、甚至平板,其实都属于“电脑”这个大家族。了解它的演变过程,能帮我们更好地理解为什么现在的电脑是这个样子。

你有没有想过,为什么有的电脑开机飞快,有的却卡得像老牛拉车?这背后其实就是硬件在起作用。一台电脑能不能流畅运行,关键看它的核心部件。比如CPU,它是电脑的大脑,负责处理所有指令。主频越高、核心越多,干活就越利索。内存(RAM)像是临时工作台,程序运行时的数据都放在这儿,容量越大,同时开的软件就越顺。硬盘则是仓库,用来存系统、文件和软件,现在主流都用SSD固态硬盘,读写速度比传统的机械硬盘快好几倍。主板就像是身体的骨架,把所有硬件连接在一起,供电通信全靠它。还有显卡、电源、散热器这些也不能少,它们共同构成了电脑的“内脏”。

以前我一直分不清台式机和笔记本到底差在哪,直到自己动手拆过一次台式机,又给笔记本清过灰,才真正明白两者的区别。台式机体积大,但好处是扩展性强,想加内存、换显卡、装多个硬盘都很方便,性能上限也高,特别适合玩游戏或者做视频剪辑这类吃配置的工作。而且坏了哪个零件,直接换就行,维修成本低。而笔记本最大的优势是便携,合上盖子就能带走,学生上课、上班族出差带着走特别方便。不过因为内部空间紧凑,散热有限,性能释放不如台式机,升级也受限,很多轻薄本内存和硬盘都是焊死的。

我自己就有一台游戏本,平时打游戏还能应付,但一玩大型3A游戏就发热降频,风扇狂转,噪音大得吵人。后来朋友让我去他家试了他的台式机,同样的游戏,画质全开帧数稳如老狗,那一刻我才真正体会到台式机的强大。当然,如果你主要用来办公、看看视频、上上网,笔记本完全够用,省空间还方便携带。选择哪种,说到底还是要看你的使用场景和需求。搞清楚这些基本概念,后面不管是配新机还是修旧机,心里都有底了。

我自己第一次装电脑的时候,完全是凭着一股热情硬上,网上看了几个视频就觉得自己懂了,结果买回来一堆配件发现不兼容,CPU插不进主板,电源功率也不够,折腾了好几天才搞定。从那以后我明白了一个道理:装机不是拼积木,每一块配件都得互相匹配,选对了才能发挥最大效用。现在回想起来,如果当时有人告诉我怎么科学地挑选硬件,至少能省下一半的时间和冤枉钱。所以今天我想把我踩过的坑、总结的经验分享出来,帮你少走弯路。

选配件最怕的就是“贵的就是好的”这种思维。其实没有所谓完美的配置,只有适不适合你。比如你只是用来办公写文档、看看网页,非要上i9处理器加RTX 4090显卡,那纯粹是浪费钱。反过来,如果你是个游戏玩家或者做视频剪辑,配个入门级核显主机,那体验肯定卡到想砸显示器。我的建议是先明确用途,再按需分配预算。CPU、主板、内存这三大件要优先考虑兼容性,尤其是Intel和AMD不能混用,不同代的接口也不同。买之前一定要查清楚主板支持的CPU型号、内存频率和最大容量,别让几千块的U插不上去。

我自己现在用的一台主力机就是按照工作需求一步步搭配出来的。平时要做点视频剪辑和3D建模,所以我选了AMD Ryzen 7 5800X,八核十六线程,多任务处理特别稳。主板配的是B550芯片组,带PCIe 4.0,给显卡和固态硬盘留足了带宽。内存直接上了32GB DDR4 3600MHz,跑PR和Blender时不会动不动就卡住。显卡用了NVIDIA RTX 3060,虽然不是顶级,但足够应付1080p高画质游戏和中等复杂度渲染。硬盘方面,系统盘是500GB NVMe SSD,软件和项目文件单独放了一块2TB SATA SSD,读写速度和容量都够用。这样的配置花了不到八千,性价比我觉得很高。

当然,不是每个人都需要这么强的机器。我表妹去年刚上班,主要就是用Word、Excel、开个腾讯会议,我就帮她配了一套四千左右的办公主机。AMD Ryzen 5 5600G自带核显,省了独立显卡的钱,日常办公完全不卡。主板是A520,便宜稳定,支持双通道内存。配了16GB内存加500GB M.2固态,开机十几秒,打开几十页文档也秒加载。机箱选了个小巧的MATX款式,放在工位底下不占地方。她说用了半年一点问题没有,同事还以为她花了一万多买的。

而对于游戏玩家来说,显卡就得重点投入了。我有个朋友痴迷《赛博朋克2077》,追求4K全高画质,我们就给他配了i5-13600K + Z790主板 + RTX 4070 Ti的组合。这套配置在2K分辨率下几乎所有游戏都能稳帧运行,光线追踪也能开中高档。他特意选了650W金牌全模组电源,为以后升级留余地。机箱是侧透中塔,前面板带RGB风扇,背线也整齐,看起来很有电竞范儿。他说每次开机看到灯效亮起,都有种“战舰启动”的仪式感。

至于设计师和专业创作者,除了性能还得讲究色彩准确性和稳定性。我认识一位自由插画师,她用的是一台偏向生产力的配置:Intel i7-13700 + 主板带雷电4接口 + 64GB内存 + RTX 4060 + 1TB PCIe 4.0 SSD。大内存让她能同时开Photoshop、Illustrator和After Effects不崩溃,显卡支持CUDA加速,导出视频快了不少。她还额外接了个4K专业显示器,色准Delta E<2,画图时颜色还原非常真实。她说以前用笔记本做项目经常死机,换了台式机之后效率直接翻倍。

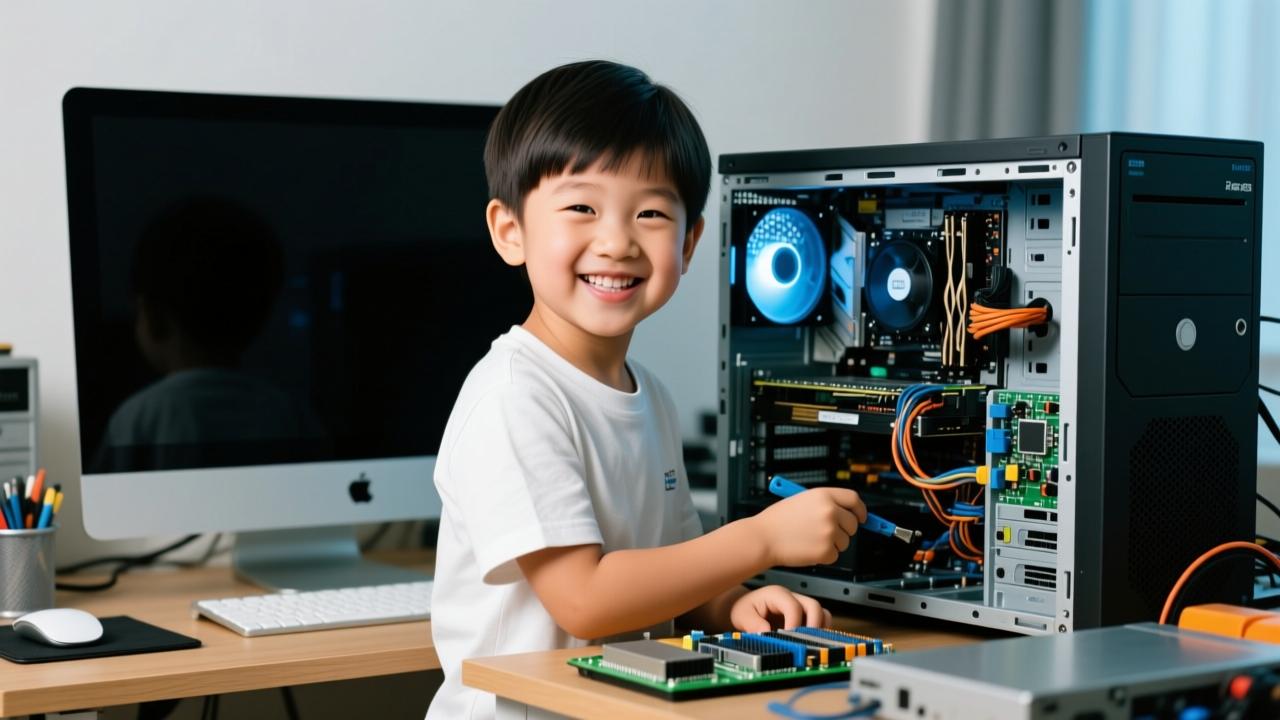

当你把所有配件选好后,下一步就是动手组装了。说实话,第一次自己装机确实有点紧张,但我发现只要步骤清晰,其实并不难。我习惯先在桌面上铺一层防静电布,工具准备好:一把十字螺丝刀、扎带、散热硅脂。然后从主板开始,先把CPU小心翼翼放进去,注意三角标记对齐,轻轻合上压杆。接着装内存条,掰开卡扣,对准缺口用力按下直到咔哒一声锁住。M.2固态硬盘要拧开主板上的小螺丝,插入插槽后再固定回去。

接下来是电源和机箱的配合。我把电源放进机箱底部预留的位置,用螺丝固定好。然后开始理线,特别是主板供电、CPU供电这些大线,提前规划走线孔位置,不然后面会很乱。显卡是最重的一块,插入PCIe插槽时要垂直用力,听到锁定声才算到位,最后还要用螺丝固定在挡板上。整个过程中最让我紧张的是第一次点亮,所有线接完后不敢通电,反复检查了好几遍才按下电源键。幸运的是,一次成功,屏幕亮起那一刻真的有种成就感。

不过也有翻车的时候。有一次我忘了插CPU供电线,开机后风扇转了几秒就自动断电,查了半天才发现问题。还有一次机箱前面板的USB线接反了,导致前置接口失灵。这些小错误其实很常见,关键是别慌,逐一排查就行。现在我已经能半小时内完成一台主机的组装,甚至开始帮朋友装机收点手工费了。只要你愿意动手,掌握这些技能并不难,而且一旦学会,一辈子都用得上。

电脑用久了,总会遇到这样那样的问题。我以前总觉得只要不乱装软件、不点奇怪的网站,电脑就能一直稳定运行,结果现实狠狠打了脸。去年冬天,我那台主力机突然开始频繁蓝屏,每次都是“终止代码:INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE”,重启好几次才能进系统。那时候正好赶着交一个视频项目,差点崩溃。后来我才意识到,再好的配置也扛不住故障突发,掌握一些基本的故障识别和维修技巧,真的能救命。

蓝屏、死机、运行缓慢,这三个可以说是电脑最常见的“病”。蓝屏通常跟系统或驱动有关,尤其是更新Windows后出现兼容性问题,或者硬盘有坏道导致读取失败。死机则可能是散热不良——我朋友的主机就是因为长期没清灰,CPU温度飙到95℃以上,一玩游戏就卡住不动,风扇狂转像拖拉机。至于运行缓慢,很多人第一反应是“是不是该换电脑了”,其实很多时候只是后台程序太多、启动项臃肿,或者是机械硬盘老化导致响应迟钝。我自己就经历过一次:开机要三分钟,打开浏览器像在加载卫星地图,最后发现是C盘满了还装了一堆垃圾优化软件,删掉之后立马复活。

判断问题是出在软件还是硬件,其实有迹可循。最简单的办法就是观察故障发生的规律。如果电脑偶尔卡一下但能恢复,进系统正常,多半是软件问题;如果是开机黑屏、反复重启、风扇狂转无显示,那就要怀疑硬件了。我有个习惯:遇到异常先插上U盘启动PE系统,看看能不能读取硬盘。如果PE里一切正常,说明系统坏了但硬件没问题,重装就行;如果连PE都进不去,硬盘识别不了,那就得查内存条、主板甚至电源了。有一次我同事的电脑开不了机,我以为是系统崩了,结果进BIOS发现根本检测不到硬盘,拆机一看SATA线松了——这种小问题自己动手两分钟搞定,送修至少收你两百。

还有一次更离谱,我家里那台笔记本突然无声,耳机插上去也没反应,设备管理器里声卡直接消失。重装驱动、恢复系统都没用,我都准备拆机换模块了,结果无意中按了键盘上的静音快捷键……原来只是误触。这事儿让我明白,很多“故障”其实是操作问题,动手之前一定要先冷静排查。比如屏幕不亮,先看电源灯亮不亮,再试外接显示器;USB接口失灵,换个口试试是不是个别接口损坏。别一上来就拆螺丝,避免把简单问题复杂化。

我自己现在有一套快速排障流程。第一步看现象:蓝屏?黑屏?慢?第二步回忆最近有没有装新软件、升级系统或摔碰机器。第三步进安全模式或PE环境测试核心功能。第四步听声音、看指示灯——有些主板会通过蜂鸣器报警,长响短响代表不同故障。第五步物理检查,比如内存条是否松动,显卡有没有完全插入,电源线是否脱落。这套方法帮我在不拆机的情况下解决了八成的问题,省时又省心。

当然,真要动手维修也不难。我自己做过最多的就是清灰。以前我嫌麻烦三年没清理,结果夏天一开PS风扇就跟抽风一样,温度居高不下。后来买了把压缩空气罐和十字螺丝刀,第一次拆机战战兢兢,生怕弄坏什么,结果发现只要断电、去静电、按顺序拆侧板,整个过程特别顺畅。把CPU散热器拆下来,用毛刷轻轻扫掉鳍片里的灰尘,再给风扇擦一遍,重新涂上硅脂装回去,温度直接降了20℃,安静多了。

更换硬盘也是个实用技能。我现在用的M.2固态寿命快到了,读写速度明显变慢,索性自己换了块新的。工具就一把小螺丝刀,拧开背面螺丝取下后盖,找到M.2插槽,拔掉旧盘,把新盘斜着插入然后压平固定。装回系统后速度飞起,比买整机划算太多。哪怕你是笔记本用户,只要不是超薄本,大多数型号都支持自行升级内存和硬盘。我表弟的联想小新原本只有8GB内存,跑CAD卡得不行,他自己加了一条16GB,成本四百多,性能提升肉眼可见。

最让我有成就感的一次是系统重装。以前总依赖别人做启动盘、装驱动,后来我也学会了用微PE+ Rufus做个自己的救援U盘。现在我家所有电脑出了问题,我都先用这个U盘进去备份数据、修复引导,实在不行就一键重装Win10。整个过程不到半小时,干净利落,再也不用被电脑城那些人忽悠“重装系统200起步”。

说到底,电脑维修没那么神秘。它不像家电那样一旦坏了就得送修,反而特别适合普通人自己动手。只要你愿意花点时间了解它的脾气,学会基本的排查逻辑和操作手法,很多问题都能在家解决。我现在已经成了亲戚朋友眼中的“电脑医生”,谁家机器出毛病第一个找我。虽然不能保证每次都手到病除,但至少不会慌,知道从哪下手,这才是最重要的。