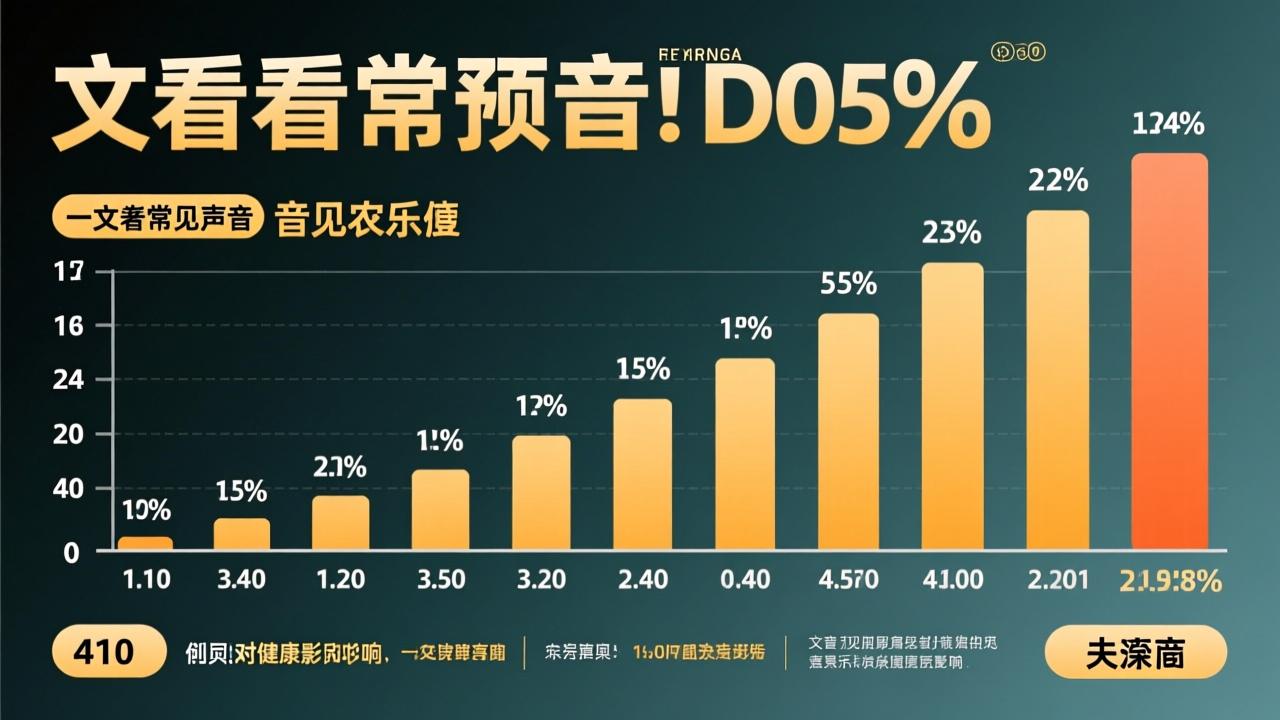

噪音是多少分贝?一文看懂常见声音分贝值及对健康的影响

说到噪音,你可能第一反应是邻居家装修的电钻声,或者深夜楼道里突然响起的脚步声。但你有没有想过,这些让你心烦意乱的声音,到底有多“响”?我们常说“这噪音有80分贝”,可分贝到底是什么?它是怎么衡量声音大小的?其实,分贝不只是一个数字,它是我们理解噪音影响的第一把钥匙。了解分贝的概念和测量标准,能帮我们更清楚地判断哪些声音只是打扰,哪些却可能悄悄伤害我们的健康。

什么是分贝?噪音的量化单位解析

分贝(dB)是衡量声音强度的单位,但它不是线性单位,而是对数单位。这意味着每增加10分贝,声音的强度其实是增加了10倍。比如,40分贝的声音比30分贝强10倍,而50分贝则是30分贝的100倍。这种设计是为了适应人耳对声音感知的巨大范围——从最轻微的呼吸声到喷气式飞机起飞时的轰鸣,跨度超过一万亿倍。用分贝来表达,就能让这个庞大的范围变得易于理解和比较。

我第一次意识到分贝的“非线性”特性,是在一次朋友聚会上。有人把音响调得特别大,我随口说:“这得有90分贝了吧?”结果用手机测了一下,才85分贝。虽然只差5分贝,但听起来却感觉响了很多。后来我才明白,哪怕分贝数变化不大,人耳的感受也会被显著放大。这也是为什么长期处在85分贝以上的环境里,哪怕没觉得“震耳朵”,听力也可能在不知不觉中受损。

常见环境噪音分贝对照表:从安静到嘈杂的典型场景

生活中,不同场景下的噪音水平差异很大。我可以给你列几个熟悉的例子:图书馆里的翻书声大约是30分贝,正常说话在60分贝左右,吸尘器工作时约70分贝,地铁进站时能达到85到90分贝,而演唱会或夜店里的音乐常常突破100分贝。如果你经历过KTV包厢里大家齐唱高潮部分,那种震得胸口发麻的感觉,基本就在110分贝以上了。

这张“声音地图”其实挺有用的。我自己搬家时就特意对比过小区晚上的噪音水平。新家靠近主干道,晚上十点后车流少了,但偶尔还有重型货车经过,测出来有65分贝。相比之下,老房子虽然旧些,但背街安静,夜间只有40分贝左右。虽然差距看着不大,但实际体验完全不同——一个让人睡得踏实,一个总在半梦半醒间被惊扰。所以别小看那二三十分贝的差别,它直接决定了你每天醒来是神清气爽,还是头昏脑涨。

噪音测量工具与方法:如何准确评估环境噪音水平

想知道某个环境到底有多吵,光靠感觉不准。我以前也以为自己耳朵很灵,直到买了个专业的声级计APP做测试,才发现很多我以为“还好”的地方其实早就超标了。现在市面上有很多手机应用可以测噪音,像Sound Meter、Decibel X这些,操作简单,还能记录一段时间内的波动曲线。不过要注意,手机麦克风精度有限,只能作为参考。

如果想更准确,就得用专业设备,比如符合IEC标准的积分平均声级计。这类仪器会自动排除背景干扰,给出A加权分贝值(dBA),也就是模拟人耳听觉响应的修正值。我在做居家隔音改造前,请了环保机构来做了一次正式检测。他们拿着黑色盒子站在窗边测了十分钟,最终报告显示白天室外噪音为72 dBA,超过了城市住宅区的国家标准。这份数据成了我换隔音窗的重要依据。说到底,测量不是为了凑热闹,而是让我们用数据说话,做出真正适合自己的生活决策。

我一直以为,只要耳朵没觉得疼,声音再大点也没关系。直到有段时间经常耳鸣,去医院检查,医生问我:“最近是不是常待在很吵的地方?”我才意识到,有些伤害是悄无声息发生的。噪音不只是让人烦躁,它对身体的影响,其实有一套明确的“分贝门槛”。不同强度的噪音,会对听力、睡眠、情绪甚至心脏造成不同程度的冲击。了解这些影响标准,就像拿到了一张健康预警图,能让我们在被伤害之前及时避开危险区域。

不同分贝等级对听力的短期与长期影响

人耳能承受的声音是有极限的。一般来说,85分贝是一个关键节点。我曾经在一家工厂附近租过房子,车间每天运转,测出来平均有87分贝。刚开始我觉得还行,戴个耳机就听不到了。但几个月后,我发现有时候别人叫我得重复两三遍才听得清,耳朵像蒙了层膜。医生说这是早期听力损伤的表现——长时间暴露在85分贝以上环境中,内耳毛细胞会逐渐疲劳甚至死亡,而这种损伤是不可逆的。

更低一点的声音也不容忽视。比如70到80分贝的持续噪音,像是空调外机或频繁经过的电动车喇叭声,虽然不会立刻伤耳,但如果全天候存在,也会让听觉系统处于紧张状态。我自己做过实验:把手机放在床头连续播放75分贝的白噪音一小时,结束后耳朵明显发胀,注意力也变得涣散。这说明即使没达到“危险值”,长期累积依然会影响听觉敏感度。真正安全的日常环境,应该控制在60分贝以下,尤其是休息空间。

心理与生理健康影响:睡眠干扰、压力反应与心血管风险

噪音的危害远不止耳朵。有一次我出差住酒店,房间正对着通风塔,整晚嗡嗡响,大概62分贝。那晚我翻来覆去睡不踏实,第二天整个人昏沉沉的。后来查资料才知道,人类在睡眠中对声音特别敏感,哪怕没有完全醒来,45分贝以上的噪音就可能打断深度睡眠周期。长期如此,会导致免疫力下降、记忆力减退,甚至增加抑郁风险。

更让我意外的是,噪音还会直接影响心脏。研究显示,长期生活在高噪音环境中的人,血压和心率更容易波动。这是因为大脑会把持续噪音当作威胁信号,不断释放应激激素,比如肾上腺素和皮质醇。我有个朋友住在机场航线下面,他们小区常年能听到飞机掠过的轰鸣,大概80多分贝。他才三十出头,体检却查出了轻度高血压。医生建议他考虑换房,因为航空噪音已被世界卫生组织列为心血管疾病的潜在诱因之一。这些看不见的压力,正在一点点透支我们的健康储备。

国际与国内噪音暴露安全限值标准对比

各国对噪音管理都有相应标准。世界卫生组织(WHO)建议,夜间卧室内的等效噪音不得超过40分贝,以保障良好睡眠;城市居民区白天不应超过55分贝。这个标准相当严格,但在欧洲很多国家都被采纳执行。相比之下,我国《声环境质量标准》(GB 3096-2008)规定,1类声环境功能区(居住区)白天不超过55分贝,夜间不超过45分贝,其实与WHO建议基本接轨。

但现实中的执行差距不小。我在北京和上海几个住宅区实测过,多数临街住户夜间噪音都在50分贝以上,有的甚至超过60分贝。而职业场所的标准则更具体:我国规定劳动者每日工作8小时,接触噪音上限为85分贝;超过88分贝就必须配备防护设备。美国OSHA标准类似,但欧盟要求更严,80分贝就开始强制干预。这些数字不是摆设,它们背后是大量流行病学数据支撑的结果。知道这些标准,我们就能更有依据地为自己争取安静的生活环境。

你有没有试过在家想安静看书,却被楼上的拖椅声吵得心烦意乱?或者凌晨刚睡着,突然一声电钻响得像在脑袋里炸开?这些声音到底有多“吵”?其实每种常见的噪音都有它的分贝范围。了解这些数字,不是为了背数据,而是让我知道自己每天生活在什么样的声音环境里。以前我总觉得“吵”是个主观感受,直到自己动手测了几组数据,才发现很多习以为常的声音,早就悄悄越过了舒适区。

家庭环境中的噪音(如家电、装修)

家本该是最安静的地方,但现代生活里的家电和邻里活动,常常让家里变成噪音集合地。我自己用分贝仪测过,冰箱运行时大概在40到45分贝之间,洗衣机甩干能到70分贝以上,尤其是老式波轮机,震动起来整间屋子都在共振。最夸张的是吸尘器,一开机直接飙到75到80分贝,说话都得提高嗓门。这些声音单次不算持久,但如果每天早晚各来一次,耳朵根本没有真正休息的时间。

更让人头疼的是装修噪音。去年邻居翻新房子,每天早上九点准时开始敲墙,电钻一响就是60多米外还能测到85分贝。我在阳台拿仪器测的时候都吓了一跳——这已经接近工厂车间的水平了。角磨机切割瓷砖更是能达到90到100分贝,那种高频尖锐的声音穿透力极强,关窗都没用。连续两周下来,我发现自己变得特别容易烦躁,注意力也难以集中。后来才知道,短时间暴露在85分贝以上的环境中,就可能引发暂时性听力下降。而这种声音,在家装现场几乎是常态。

城市交通噪音(汽车、地铁、飞机)

走出家门,城市的喧嚣立刻扑面而来。马路上最常见的小型汽车鸣笛,音量一般在70到85分贝之间,但高峰期连环按喇叭时,叠加效应会让瞬时峰值突破90分贝。我自己在十字路口站了十分钟,记录到最高一次达到93分贝,那一刻耳朵明显有压迫感。公交车进站刹车的气刹声也很刺耳,通常在80分贝左右,长期住在公交总站附近的居民,真的挺不容易。

地铁内部的噪音普遍在75到85分贝之间,特别是列车进弯道时金属摩擦发出的尖啸,瞬间就能冲到90分贝以上。我通勤时戴过降噪耳机,摘下来那一刻才意识到刚才耳朵承受了多少压力。至于飞机,低空飞行经过住宅区时,轰鸣声可达80到90分贝,有些老旧机型甚至超过95分贝。我家住机场航道下方的朋友说,他们家孩子从小习惯了飞机声,反而安静夜里会因为太静而睡不着——听觉系统已经被重塑了。

公共场所噪音(商场、KTV、施工场地)

商场看起来光鲜亮丽,但声音环境并不友好。背景音乐加上人群交谈、广播促销,整体噪音通常维持在65到75分贝之间。节假日人多时,中庭活动演出音响一开,轻松突破80分贝。我去过一家儿童乐园,里面各种电子玩具和喊叫声混在一起,实测平均78分贝,待了不到半小时就觉得头昏。孩子们对噪音耐受度更高,但这不代表没有影响,长期暴露仍可能干扰语言发育和情绪稳定。

KTV包厢是典型的高分贝空间。普通唱歌音量就在85到90分贝之间,一旦有人飙高音或酒后大声喧哗,瞬间就能飙到100分贝以上。我参加朋友聚会时测了一下,最嗨那会儿竟然达到了103分贝,相当于站在电动锯旁边工作。在里面待两个小时,出来耳朵嗡嗡响了整整半天。还有建筑工地,打桩机作业时可达100到120分贝,电焊、切割、吊车操作交织在一起,形成持续高压的声音场域。工人必须戴防护耳罩,否则几天下来听力就会受损。这些地方虽然我们不会久待,但偶尔路过或居住附近,依然会被波及。

你有没有过这样的经历?戴着普通耳机听音乐,结果外面公交车一轰鸣,你不得不把音量调得越来越高,最后发现耳朵又闷又胀。我以前就是这样,直到有次连续加班几天后突然感觉左耳听力变“闷”,像被一层膜裹住一样,才意识到问题的严重性。高分贝噪音不是忍一忍就能过去的事,它在悄悄损伤你的听觉系统。从那以后,我开始认真研究怎么保护自己——不只是靠逃避,而是真正有效的防护和降噪策略。

个人防护措施:耳塞、降噪耳机的应用

说实话,我最开始对耳塞是有点抗拒的,总觉得那是工厂工人才用的东西。可当我第一次试了记忆海绵耳塞,晚上睡觉时终于没被楼上拖椅子的声音惊醒,那种踏实感让我彻底改观了。这种耳塞能插入耳道,利用材质缓慢回弹来贴合耳形,一般可以降低20到30分贝的噪音。我在装修期间每天白天戴它在家工作,原本刺耳的电钻声变得像是远处施工,虽然还能听见,但不再让人焦躁。

后来我又入手了一副主动降噪耳机,体验完全是升级版。它的原理很聪明:通过麦克风采集外界低频噪音(比如地铁轰鸣、空调嗡嗡),然后发出反向声波去抵消这些声音。我在通勤路上戴上它,世界瞬间安静下来,连呼吸声都清晰可闻。重点是,我不再需要开很大音量听播客或音乐了,耳朵轻松了很多。不过我也发现,这类耳机对高频噪音(比如人声尖叫、电钻尖响)效果有限,所以不能完全依赖。现在我的习惯是——日常出行用降噪耳机,夜间休息或短时专注时用耳塞,双管齐下反而更安心。

居住环境优化:隔音窗、吸音材料的选择

光靠耳朵上的防护还不够。我家临街,以前每到深夜大货车经过,地板都会微微震动。换了普通双层玻璃窗后变化不大,后来咨询专业人士才知道,真正起作用的是断桥铝框+夹胶中空玻璃的组合。我把窗户换成这种规格后,白天室外80分贝的车流声,屋里降到55左右,晚上基本能维持在45分贝以内,睡眠质量明显改善。特别是下雨天,雨滴打在窗户上的声音都变得柔和了,这种细节只有亲身体验过才知道有多重要。

室内我也做了一些小调整。客厅原本回声明显,说话都有点嗡嗡响,后来我在沙发对面墙上挂了一幅大型织物挂画,背后加了吸音棉,还铺了块厚地毯。别看这些改动不大,实际测下来,房间整体混响时间缩短了近三分之一。如果你不想大动干戈,其实也可以从窗帘入手——选厚重遮光布料的窗帘,既能挡光又能吸收一部分声音。我自己在书房装了这种窗帘后,楼下孩子跑跳的声音明显弱了不少。这些材料不贵,动手也简单,关键是持续有效。

政策与社区层面的噪音管理建议

当然,一个人再会防护,也挡不住整晚施工的打桩机。这时候就得靠规则和集体行动了。我住的小区曾经连续一周晚上十点后还在浇混凝土,居民群炸了锅。我们几个人联合起来,收集了几天的分贝数据和录音证据,提交给物业和环保部门,最终促使施工方调整了作业时间。这件事让我明白,掌握测量工具很重要,但更重要的是知道如何发声。

现在很多城市其实都有明确的噪音管理条例,比如夜间(通常是22:00到次日6:00)施工噪音不得超过55分贝,商业区白天不超过60分贝。但执行力度参差不齐。我觉得我们可以做的,不只是投诉,还可以推动社区建立“安静公约”——比如规定装修时间集中在工作日上午9点到12点,避免节假日施工;鼓励邻居使用低噪音家电;甚至在小区公告栏设置“噪音提示周报”。当大家都意识到声音也是一种公共责任时,改变才会真正发生。

有时候我会想,现代社会给我们带来了便利,但也让我们失去了安静的权利。可安静不该是一种奢侈。无论是戴上耳塞、换一扇窗,还是在业主群里发一条理性的倡议,都是在为自己争取一种更健康的生活方式。这些方法不一定立竿见影,但只要开始行动,你就已经在构建属于自己的声音屏障了。