衣柜图纸设计图怎么做?掌握这5个关键点,定制衣柜既美观又实用

我刚开始接触家装设计的时候,对“衣柜图纸设计图”这个词总觉得有点陌生。其实说白了,它就是我们做定制衣柜前画的一张“施工蓝图”。就像盖房子要先有建筑图纸一样,打个柜子也不能凭感觉乱来。这张图上会清楚地标出衣柜的尺寸、结构、内部布局,甚至用什么材料、怎么安装都会体现出来。它是从想法变成实物的关键桥梁。

很多人觉得不就是做个柜子嘛,师傅现场量一下就能做。可现实是,没有图纸的定制过程特别容易出问题——尺寸不对、空间浪费、装完发现门打不开……这些问题背后,往往都是因为缺少一份清晰的设计图。有了图纸,客户能提前看到效果,设计师可以精准表达意图,工厂也能按标准生产。三方都清楚目标,才能把柜子做得既好看又实用。

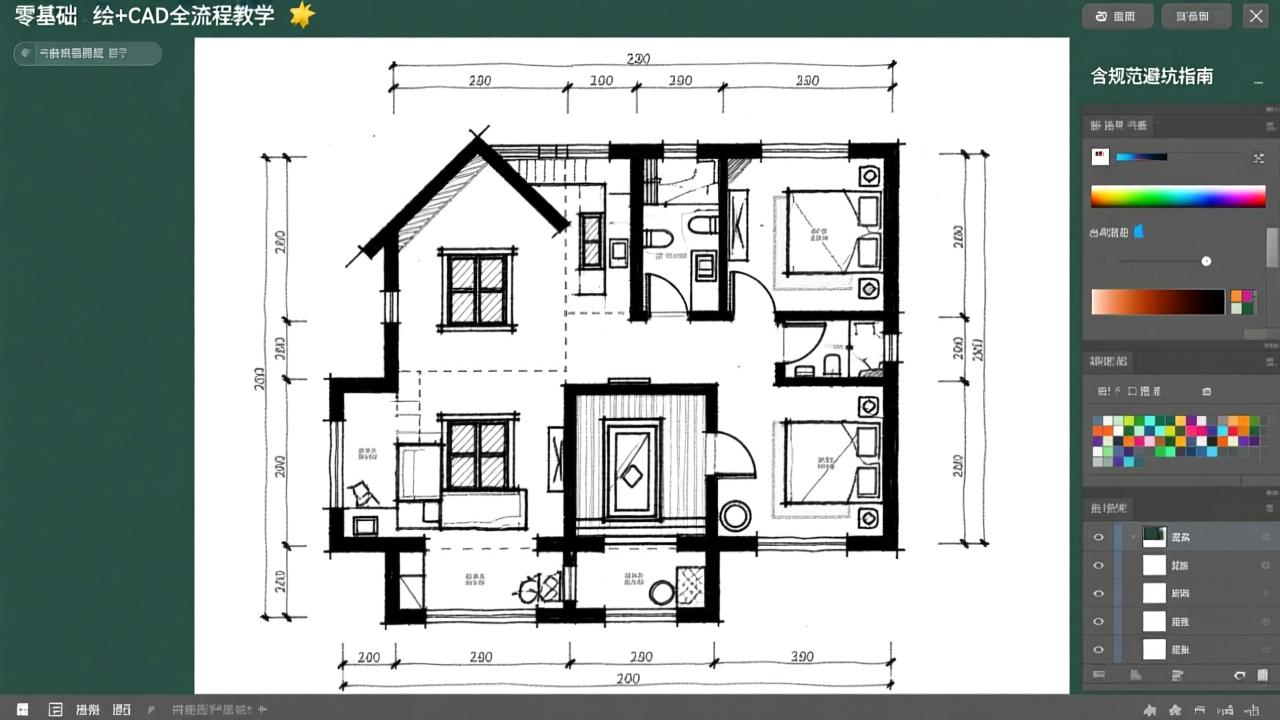

说到衣柜设计图的类型,最常见的有三种:平面图、立面图和结构剖面图。平面图是从上往下看的视角,主要展示衣柜在房间里的位置和整体轮廓,帮助判断是否影响动线或与其他家具冲突。立面图则是正面或侧面的视图,能看到柜门排列、拉手位置、颜色搭配这些细节,更贴近最终视觉效果。而结构剖面图就像是把柜子切开来看,内部的隔板、背板厚度、连接方式一目了然,对生产和安装至关重要。这三类图纸配合使用,才能真正实现精准落地。

做定制衣柜最让我上心的环节,就是内部结构怎么安排。很多人以为衣柜只要够大就行,可真住进去才发现,空间乱七八糟,衣服堆成山,找一件T恤都要翻半天。这时候我才明白,一张好的内部结构设计图,其实是在帮生活理顺逻辑。挂衣服的地方不够?毛衣叠着放结果占了一半空间?领带、袜子、皮带没地方收?这些问题都得在画图纸的时候就想清楚。

功能分区是整个衣柜内部设计的核心。我一般会先把使用需求拆开来看:哪些衣服要挂?哪些可以叠?有没有常穿的正装需要防皱悬挂?家里人是不是喜欢把小件衣物分类存放?把这些搞明白后,再在图纸上划分出挂衣区、叠放区、抽屉区和配饰收纳区。挂衣区通常留给衬衫、外套、连衣裙这些容易皱的单品,高度要留足,短衣区大概85-100厘米,长衣区得做到140厘米以上。叠放区适合放毛衣、卫衣这类不怕折的衣物,每层高度控制在30-40厘米之间,太矮了手伸不进去,太高又浪费空间。

抽屉区是我特别看重的部分,尤其是带滑轨的三节静音抽屉,推拉顺滑还耐用。这一块最适合放内衣、袜子、领带这些零碎小物,配上分隔盒,打开一目了然。有些客户还会加个深抽,专门用来收床单被套或者季节性衣物。至于配饰收纳区,可能只是一个小小的格子或一根细杆,但实用性很强——放帽子、围巾、腰带都很方便。我在画图时会把这些区域用不同颜色标出来,客户一眼就能看懂每个部分是干什么的。

不同类型的衣服对空间的要求差别很大,不能一概而论。比如男士西装最好整套挂着,避免褶皱影响质感,所以我会建议单独设一个通高挂衣区,旁边还可以加个灯条,晚上拿衣服也清楚。女士的连衣裙和大衣也是同理,尤其是礼服类长款,必须从肩部一直垂到地面,否则容易变形。而像日常穿的T恤、POLO衫这些,完全可以折叠存放,用活动层板隔开,取用更灵活。

我还发现很多人忽略了裤子的收纳方式。有人喜欢用裤架垂直挂,翻找方便还不起皱;也有人习惯叠起来放抽屉里,节省空间。这就需要在图纸里提前规划好位置。如果是用旋转裤架,那柜体深度至少要60厘米才能转得开;如果只是普通挂裤杆,一组能挂十几条,横向排列更省地方。这些细节都会体现在结构图上,包括五金件的位置、承重要求,甚至安装顺序。

可调节层板是我近几年越来越常用的設計手法。以前做柜子都是固定隔板,一旦做好就不能改,几年后生活习惯变了,柜子却没法跟着变。现在我在设计图里都会标注“可调式层板”,每隔7.5或3.2厘米打一排孔,用户后期可以根据需要自己调整高度。孩子小时候放童鞋的格子,长大后改成书本收纳也没问题。这种灵活性让衣柜真正做到了“随生活而变”。

模块化结构则是从整体布局上去提升适应性。我把衣柜拆成几个标准单元——比如一个挂衣模块+两个抽屉模块+一个开放格模块,客户可以根据房间尺寸自由组合。小户型可以用紧凑型模块,大主卧则能拼接成L形或U形系统。这种设计不仅生产效率高,运输安装也方便。更重要的是,在图纸上表达起来非常清晰,每个模块都有独立编号和尺寸说明,工厂照着做不会出错,客户也能看得明白。

有时候客户会问:“为什么同样大小的柜子,别人家看着就更实用?”我说,差别就在这张内部结构图里。不是堆得满就是利用得好,而是每一寸空间都有它的用途。我现在画图的习惯是先模拟使用场景:早上起床穿衣流程是什么样的?换季时怎么整理?常用和不常用的物品怎么分层?把这些动作想一遍,再落实到图纸上,出来的方案才真正贴合生活。

我一直觉得,衣柜不是越大越好,而是越合理越好。很多人装修时盯着房间面积算家具尺寸,结果做出来的衣柜要么伸胳膊不开门,要么深处够不着,衣服塞进去就再也没见过太阳。后来我才明白,真正决定使用体验的,是那份看似枯燥的尺寸布局图纸。现代简约风格讲究“少即是多”,但这份“少”背后,其实有一套非常严谨的标准和规范在支撑。

常规尺寸不是随便定的,它们来自长期的生活观察和制造经验。标准衣柜的高度一般做到2400毫米左右,刚好避开大多数住宅的吊顶下沿,顶部留出3到5厘米的缝隙还能防止热胀冷缩顶裂天花板。深度是最容易被忽视的关键数据——600毫米是挂衣区的黄金深度,太浅了外套后摆会蹭门,太深又浪费空间。我量过不少老式衣柜,有的只有550毫米深,西服一挂进去门就关不上;也见过盲目加深到650毫米的,里面一半空间成了黑洞,手根本伸不到底。至于宽度,单扇推拉门控制在600到800毫米最合适,开门顺畅还不占走道。平开门则要预留至少550毫米的开启空间,否则一开门就撞墙或碰人。

这些数字听起来死板,但在图纸上标清楚后,整个柜体就有了骨架。我在画图时习惯用不同线型区分结构线和尺寸标注,关键尺寸加粗显示,比如层板间距、挂杆离地高度、抽屉面板大小等。客户拿到图一眼就能看出哪里能挂大衣、哪里放被子、抽屉好不好拉。有时候业主会提出“能不能再薄一点”,我就拿实物模型比划:600毫米的柜深,扣除背板18毫米和门缝间隙,内部净深大概570毫米,刚好能让衣架横向移动不卡顿。少了这几十毫米,使用感受就会打折扣。

人体工程学才是真正让衣柜“听话”的秘密。我们每天弯腰几次、抬手几次,这些动作都在无形中影响着柜子的设计。挂衣区的黄金区域在肩部到眼睛之间,也就是离地900到1400毫米这个范围,这个区段最适合挂常穿的衣服。太高了要踮脚,太低了得弯腰,时间久了谁都会烦。所以我总在图纸上画一条虚线标出“最佳取物区”,提醒自己别把常用功能放在死角里。叠放区的层高也不能随意定,350毫米是大多数人双手取物最舒服的高度,再高一点翻找费劲,再低一点堆叠容易倒。

抽屉的安装高度我也特别注意。底部抽屉离地不宜低于150毫米,否则扫地机器人进不去,日常清洁也麻烦;最上面一节抽屉顶部最好不超过1300毫米,不然个子矮的人站着拉都费劲。有些客户想要通顶设计,那我会把顶部设置成封闭储物区,专门收换季被褥或行李箱,平时不用频繁开关。所有这些细节,都会在立面图和剖面图中标注清楚,连把手的位置都要考虑手指开合的自然弧度。

小户型和大空间的需求完全不同,图纸上的布局逻辑也得跟着变。我自己住过70平米的小家,深知每一厘米都得精打细算。那时候我设计衣柜就主打“垂直利用+隐藏扩展”:底部做高脚设计,底下能塞洞洞鞋或吸尘器;中间用窄抽代替宽柜,减少开门阻碍;顶部不做平顶,改成斜顶贴合飘窗,省出一整排收纳位。推拉门必须用双轨内置式,完全不占室内空间。这种方案在图纸上体现为紧凑模块拼接,每个单元独立标注尺寸,组装起来灵活又高效。

反观大主卧里的衣柜,反而不能一味求满。曾经有个客户买了150平米的房子,非要从床头一路做到阳台,结果白天站在房间里总觉得像住在柜子里。后来我们调整方案,采用L形半包围布局,在转角处留出呼吸感,中间加入玻璃门展示区和开放格,视觉上轻盈了不少。图纸上我还特意标出了动线安全距离——门前至少留出800毫米通道,确保穿衣镜能完全展开,人走动也不磕碰。大空间的优势在于可以做功能叠加,比如在衣柜侧边嵌入梳妆台或小型阅读角,这些复合设计都需要在平面图上精确计算承重墙位置和电路走向。

说到底,一张合格的现代简约衣柜尺寸布局图,不只是标几个数字那么简单。它是对生活方式的理解,是对空间节奏的把握,更是对细节的尊重。我现在出图前一定会问自己三个问题:这个尺寸用起来顺手吗?这个布局适合长期居住吗?万一以后生活习惯变了能调整吗?答案都肯定了,我才敢把图纸交出去。毕竟,好设计不该让人将就,而该让生活变得更轻松。

画衣柜图纸,对我来说从来不是一件纯粹的技术活。它更像是一种对话——和空间的对话,和生活方式的对话,也是和未来使用场景的对话。以前刚入行时,我喜欢直接打开电脑就建模,结果客户总说“看着挺好看,但总觉得哪里不对”。后来我改了方法,先拿笔在纸上涂涂画画,哪怕只是歪歪扭扭的方块和线条,反而能更快抓住需求的核心。这个转变让我明白:设计是从手开始的,不是从软件开始的。

手绘草图对我来说是思考的过程。我会坐在客户家的卧室里,拿着卷尺量完尺寸后,立刻在本子上勾出墙体轮廓、窗户位置、门的开启方向。这时候不用讲究比例精准,重点是把空间关系理清楚。比如哪边有暖气片要避开,哪个角落承重墙不能动,这些信息用手画一遍,印象比看数据深得多。有时候客户一边看我画,一边就开始说“哎,这里能不能留个开放格放包包?”“那个高处我够不着,别做抽屉。”这种即时反馈是冷冰冰的CAD文件给不了的。

当然,手绘有它的局限。线条歪了、尺寸标错、修改麻烦,这些都是实打实的问题。当方案需要交付工厂生产时,精度要求达到毫米级,这时候就必须用专业软件来完成。但我发现,那些跳过草图直接上软件的人,往往容易陷入“技术正确但体验糟糕”的陷阱。比如自动对齐功能让所有层板整齐划一,可实际使用中不同衣物需要不同的高度;或者三维渲染看起来高级,却忽略了把手会撞到床头柜的事实。所以我的习惯一直是:用手思考,用电脑表达。

现在市面上能用来画衣柜图纸的工具越来越多,选择合适的软件就像选趁手的工具箱。AutoCAD是我最早接触的,也是行业内最传统的设计软件。它的优势在于精确度高、图层管理清晰、输出图纸符合国家标准,特别适合做施工图和对接工厂。但缺点也很明显——学习成本高,操作复杂,画一个完整衣柜可能得花半天时间建块、设图层、标注尺寸。如果不是要做大批量工程项目,普通设计师或业主很难坚持用下去。

相比之下,酷家乐就亲民多了。我第一次用它的时候,十分钟就搭出了一个带推拉门的L形衣柜,还能实时切换材质看效果。它的拖拽式操作特别适合跟客户沟通,你说“想要木纹+玻璃门”,点几下就能呈现出来。而且支持手机端查看,客户躺在床上也能转着看三维模型。不过它的短板在于细节控制不够精细,比如调节层板的厚度、背板开槽位置这些影响生产的参数,往往需要后期再补充说明。

三维家则更像是两者的结合体,既保留了一定的专业性,又增强了可视化能力。它能做结构拆解图,自动生成封边数据和五金清单,这对定制家具厂来说非常实用。我在做大户型整体收纳系统时常用它,因为它可以一键生成多个视角的立面图和平面图,节省大量出图时间。而且它的云协作功能允许我和安装师傅共享图纸,提前发现现场安装可能遇到的问题,比如灯带线路是否避开了铰链孔。

从测量到出图,整个流程其实是有固定节奏的。第一步永远是实地测量,我习惯用卷尺加激光测距仪双保险,记录每一面墙的实际尺寸,包括地面是否水平、顶角是否有倾斜。然后拍照片,不少于六个角度,尤其是有管道或斜梁的地方。回到办公室后,我会先在纸上快速画出空间草图,标记门窗、插座、暖气等关键元素。

接着进入软件建模阶段。我会先建立准确的房间平面图,再根据客户需求布置衣柜位置。这一步最关键的是确定开门方式和动线预留。比如推拉门轨道要避开踢脚线和地板接缝,平开门必须确认开启范围内没有障碍物。之后才是内部结构设计,按照挂衣、叠放、抽屉等功能分区逐步细化。每一块板的位置、厚度、开孔都要标注清楚。

最后是出图环节。我会导出至少四类图纸:平面布局图(标明整体尺寸和墙体关系)、正立面图(展示外观样式和门板分布)、内部结构图(详细标注隔层高度和配件位置)、以及关键部位的剖面图(解释收口处理和连接方式)。所有图纸统一命名归档,附上材料清单和注意事项,才算真正完成一次设计交付。这套流程走下来,看似繁琐,但它保障的是从图纸到实物的零误差落地。

我第一次去那个90平米两居室量房时,业主正站在主卧空荡的墙面前发愁。她说之前找过两家定制公司,给的方案不是“像样板间一样好看但不实用”,就是“柜子塞得满满当当,打开门都压抑”。听完她的描述,我看了一眼那面2.6米长、2.4米高的墙体,心里大概有了数:这不是一个单纯画图的问题,而是怎么让图纸真正贴合生活节奏的问题。

我们坐下来聊了一个多小时,从她每天早上穿衣的习惯,到她老公讨厌弯腰拿袜子,再到她女儿长大后需要独立储物空间。这些细节最后都变成了我图纸上的标记点。比如左侧靠窗区域不做高柜,因为阳光直射会褪色;中间挂衣区分成上下两层,上层挂大衣风衣,下层留给孩子未来用;右侧设计成可变模块,现在做抽屉放内衣,几年后拆掉加个书架就能变成学习角。这张最终落地的图纸,看起来和普通L形衣柜没太大区别,但每一处尺寸背后都有具体的生活依据。客户后来跟我说:“这柜子用了三年,越用越顺手。”那一刻我知道,图纸的价值不在纸上,在于它能不能经得起时间考验。

有时候我觉得设计师最容易犯的错,就是把自己当成“美学执行者”,而不是“生活方式翻译官”。有次看到同行做的图纸,整个衣柜内部全是统一高度的隔板,整齐得像商场货架。可现实是,没人会把T恤、毛衣、被褥都叠成一样厚。结果客户用了半年就开始抱怨:“每次收衣服都像在填 puzzle,还总剩一块空。”我在优化这类图纸时,第一件事就是打破那种机械对称感。把叠放区按衣物厚度重新划分——7厘米放T恤,15厘米放毛衣,25厘米留给换季被褥,再配上可调层板,三五年后需求变了也能灵活调整。

还有一次是处理一个小户型阳台改卧室的项目。客户要在1.8米宽的空间里塞下床和衣柜,常规推拉门轨道占空间,平开门又打不开。原图纸设计的是双扇推拉门,但我实地看了之后发现轨道正好压在洗衣机排水口上方,后期维修根本没法拆。于是我改成单扇折叠门,虽然外观不如对开大气,但开启只需30公分净距,而且门板收拢后还能在侧面加一组开放式挂包架。这个改动在图纸上只是几根线条的变化,但在实际使用中却解决了动线和功能双重问题。这种优化不是凭空想出来的,一定是踩着地板走出来的。

我也见过太多“教科书式正确”却脱离现实的设计。比如在1.2米深的柜体里做通顶长裤挂区,结果业主身高只有1米6,取最上面的衣服得踩凳子;或者在床头一侧设抽屉,拉开就撞床架。这些问题其实在出图前完全能避免。我的做法是在三维软件里做一遍“虚拟使用模拟”——设定一个人物模型,让他完成开关门、取衣服、关灯睡觉这一整套动作,看有没有干涉。哪怕只是一个把手高出两厘米导致碰头的小问题,都会提前标红修正。

另一个常被忽略的是收纳行为的心理习惯。很多人不喜欢弯腰翻底层抽屉,所以我在图纸上尽量把高频使用的抽屉放在腰部位置,底部只做超深储物箱放不常用物品。顶部也不全做成封闭柜,而是留一段带灯带的开放格,专门放当季包包或搭配好的配饰。这些细节不会写进国家标准,但它们决定了一个人每天打开柜门时的心情。

回头看看这些年改过的图纸,最大的体会是:好设计从来不追求“完美无瑕”,而是允许误差、接受变化、预留余地。我现在画图,总会多标几种备用孔位,注明“此处可增减隔板”;材料清单也会备注替代选项,以防某款板材断货。甚至会在图纸角落画个小示意图,标明“此区建议每月整理一次”,提醒用户参与维护。这些看似多余的内容,恰恰让图纸从冷冰冰的技术文件,变成了会呼吸的生活指南。