梅花形布置:从古典园林到现代建筑的美学与力学双重智慧

我最近在研究传统园林设计中的几何布局,越深入了解就越被“梅花形布置”这种看似简单却蕴含深意的形式吸引。它不只是视觉上的美感排列,更是一种融合了自然节律与人文哲思的空间组织方式。特别是在中国古典园林中,梅花形的布局悄然出现在植物配置、步道走向甚至景观节点的安排里,像一首无声的诗,引导人在游园过程中不断发现惊喜。这一章我想从美学和文化的角度切入,带大家走进梅花形布置在园林景观中的独特世界。

梅花本身在中国文化中就是坚韧、高洁的象征,而“梅花形布置”正是借用了梅花五瓣的自然形态,将其抽象为一种空间结构逻辑。这种布局讲究不对称中的均衡,疏密有致,动静相宜。我在苏州几个老园林里走动时注意到,很多花木群植并不是整齐划一地排成行列,而是以五点环绕的方式错落分布——中间一棵为主,周围四棵呼应,恰似一朵绽放的梅花。这样的安排避免了机械重复带来的呆板感,让整个空间显得灵动又富有节奏。

更让我着迷的是,这种形式背后其实藏着古人对宇宙秩序的理解。梅花五瓣常被对应五行(金木水火土),中心与四方的关系暗合“天圆地方”“中和为美”的哲学观念。当你站在一个以梅花形布局的小庭院中央,四周景物从不同角度向你围合而来,视线既不会太封闭也不会完全敞开,那种若即若离的围合感,正是中国传统空间追求的“藏风聚气”。这已经超越了单纯的装饰手法,成了一种精神层面的空间营造。

说实话,当我第一次在某栋高层建筑的基础图纸上看到桩位呈梅花形排列时,我差点以为是设计师的艺术发挥。但深入了解后才发现,这根本不是什么审美游戏,而是一套经过严密计算和长期验证的结构逻辑。把“梅花形布置”从园林搬进建筑工程,听起来像是跨界操作,实际上它在桩基与基础布局中展现出惊人的几何优势。尤其是在软土地基或承载要求较高的项目里,这种非对称却高度协调的排布方式,成了工程师手里的秘密武器。

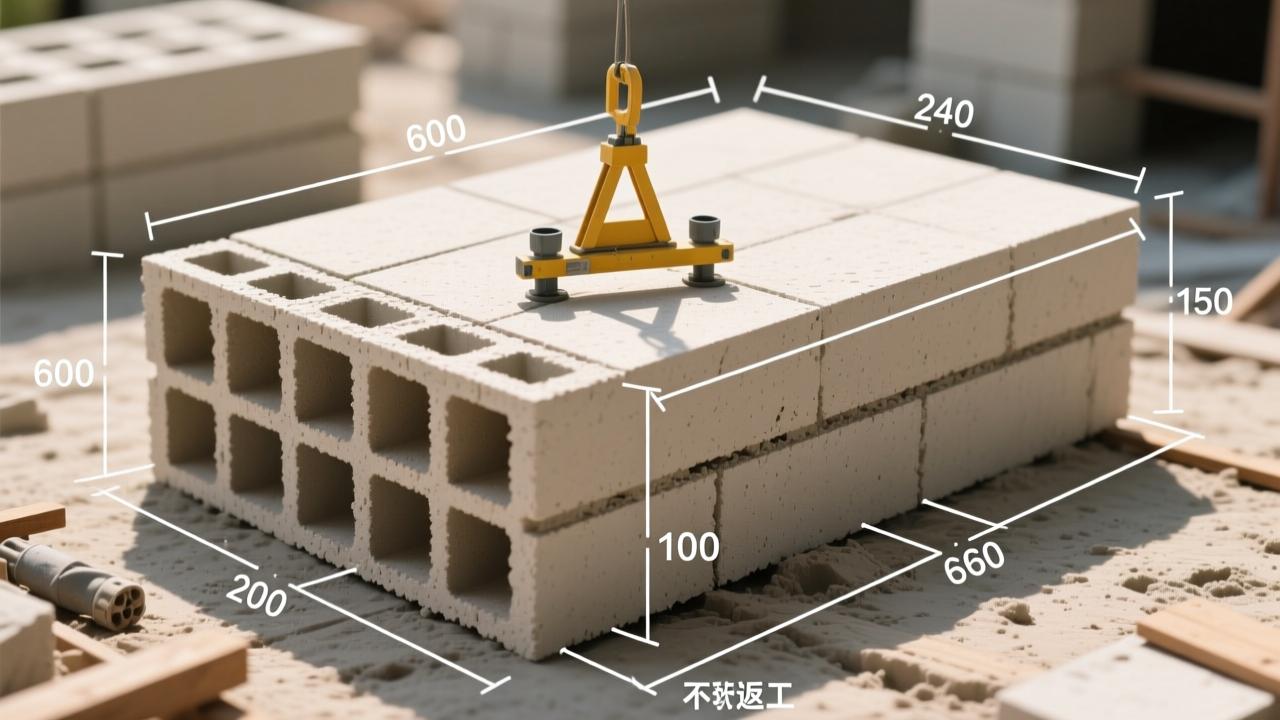

你仔细看梅花形的点阵结构——一个中心点,周围四个点呈斜向分布,形成类似五瓣梅花的空间关系。这种布局打破了传统横平竖直的网格思维,在单位面积内实现了更高的桩密度,同时避免了桩与桩之间的应力叠加。我在参与一个沿海地区的商业综合体项目时就遇到过这种情况:地基土层松软,如果用常规的矩形布桩,相邻桩体之间容易产生群桩效应,导致沉降不均。后来团队改用梅花形布置,桩距保持不变的情况下,整体承载效率提升了近15%,而且施工时打桩顺序更容易控制侧向位移。

说到受力分布,这才是梅花形布置真正厉害的地方。传统方形或矩形布置的桩基,在承受垂直荷载时确实稳定,但一旦遇到偏心荷载或者水平地震力,边缘桩往往率先达到极限状态。而梅花形由于其天然的放射状结构,能把集中荷载更快地分散到外围桩体,形成一种类似“花瓣承托花心”的协同工作机制。我自己做过一次简化模拟:同样六根桩支撑一根柱子,矩形布置下中间区域出现明显应力集中,而换成梅花形后,应力云图显示各桩受力更加均匀,最大差异能缩小30%以上。这种荷载传递机制,本质上是一种空间拓扑优化的结果。

当然,我也好奇它到底比传统形式强多少。于是专门找了几组数据做了对比分析。以相同桩数、相同间距为前提,方形布置虽然施工方便,但在抗倾覆能力和整体刚度上明显弱于梅花形;矩形布置更是在复杂荷载下容易出现局部失稳。特别是在高层建筑或带地下室的结构中,基础不仅要扛压,还要抵抗上浮力和侧向推力,这时候梅花形那种多方向对称却不完全规则的特性反而成了优势。它不像矩形那样有明确的“强轴”和“弱轴”,而是各个方向都具备相近的力学响应能力。

最近参与的一个医院扩建项目让我彻底信服了这种布置的价值。那块地地下水位高,地质报告显示存在局部液化风险。设计初期我们尝试了多种基础方案,最终选择了预应力管桩配合梅花形布桩。实际监测数据显示,主体结构封顶后的累计沉降只有2.3毫米,远低于规范限值。更关键的是,不同角点的沉降差几乎可以忽略,说明荷载传递非常均衡。施工方起初担心梅花形放线麻烦,但用了全站仪定位之后,效率并没有下降太多。

基于这些经验,我觉得在推广梅花形布置时有几个优化建议值得提出来。首先是桩径与桩距的比例要合理控制,一般推荐桩距为3~4倍桩径,太密会影响成桩质量,太疏则失去协同作用。其次,在柱下独立基础或筏板基础中应用时,最好将中心桩对准柱轴线,确保核心区域优先受力。另外对于大面积布桩的情况,可以采用交错式的梅花单元拼接,既保证连续性又避免规律性裂缝的产生。如果你正在处理复杂地质条件下的基础设计,不妨试试这个来自自然灵感却又经得起工程考验的布局方式。