什么是断路器?揭秘家庭用电的‘守护神’如何保护你免受火灾和触电风险

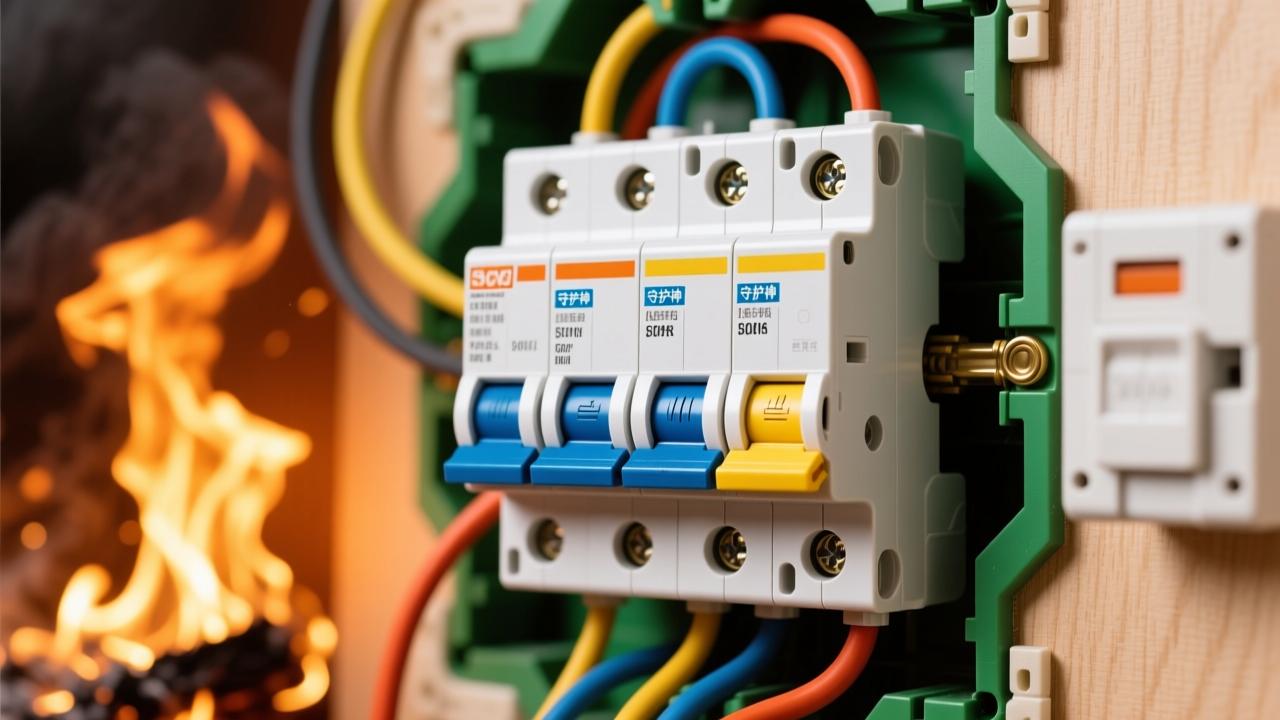

我经常被问到:“家里的电闸跳了,是不是断路器坏了?”其实很多人并不清楚,那个小小的电箱里藏着的“守护神”到底是什么。断路器,听起来有点专业,但其实它就在我们身边,每天默默保护着我们的用电安全。简单来说,它就是一个能自动切断电流的开关,当电路出问题时,它会立刻“出手”,防止电线过热、设备损坏甚至火灾发生。

你可能觉得这不就是个开关吗?但它可比普通开关聪明多了。正常情况下,它让电流顺畅通过,家里电器照常运转;一旦检测到短路或过载,它能在毫秒级时间内迅速断开电路。这种反应速度,人根本来不及操作,全靠它自己判断。可以说,它是现代电力系统中最基础也是最重要的安全装置之一。

从家庭插座到工厂配电柜,从写字楼到地铁站,只要有电的地方,几乎都能找到它的身影。它不像保险丝那样“牺牲自己”,而是可以反复使用,合上开关就能恢复供电,既方便又经济。正因为如此,如今绝大多数电路保护都选择了断路器,而不是老式的熔断保险丝。

说到断路器怎么工作的,很多人以为它是靠什么高科技芯片在监控电流。其实不然,大多数传统断路器根本没有通电的电子元件,它们靠的是物理原理自动判断是否该“跳闸”。我第一次拆开家里的小型断路器时还挺惊讶——里面没有电线板,也没有传感器,只有弹簧、金属片和线圈。可就是这些简单的机械结构,组成了一个极其可靠的保护系统。

它的核心在于两种基本的脱扣机制:电磁脱扣和热脱扣。这两种方式各司其职,一个管突发大电流,一个管持续过电流。比如你正在用吹风机,突然插座短路,“啪”一声电闸跳了——那是电磁脱扣在起作用;而如果你同时开了空调、电热水器和电磁炉,过了几分钟才跳闸,那多半是热脱扣慢慢积累动作的结果。它们像是两个搭档,一个急性子,一个慢性子,共同守护电路安全。

电磁脱扣的原理其实很直观。当线路发生短路,电流会瞬间飙升到正常值的几倍甚至几十倍。这时,断路器内部的电磁线圈会产生强大磁场,直接拉动铁芯撞击脱扣机构,像一记重拳把开关迅速拉开。这个过程快得惊人,通常在0.01秒内完成,根本来不及产生高温或火花。我自己做过测试,用万用表测短路瞬间,还没反应过来,电就已经断了。

而热脱扣对付的是另一种情况——过载。它靠的是一块双金属片,由两种膨胀系数不同的金属压在一起。电流长时间超过额定值,金属片就会因为发热不均而弯曲。就像夏天柏油马路受热翘起来那样,这片子弯到一定程度就会顶动杠杆,触发脱扣机构。这个过程需要时间,但恰恰是这种“延迟性”避免了误动作。比如电机启动时的瞬时大电流,不会让它轻易跳闸。

我在装修老房子的时候特别注意这一点。厨房电器多,容易过载,我就选了带有完整热磁脱扣功能的C型断路器。每次看到它稳定运行,心里就踏实。毕竟,它不需要人盯着,也不依赖外部电源,完全是靠电流本身的能量来驱动保护动作。这种纯物理的设计,反而让我觉得最可靠。现在想想,这小小的装置,简直就是电力世界的“本能反应系统”,有点像我们的膝跳反射,不用大脑思考,身体自己就知道该怎么应对。

我一直觉得断路器和保险丝是“同一种东西的两个版本”,直到有次家里跳闸,电工师傅顺嘴说了句:“你这用的是断路器,要是老式保险丝,现在就得翻箱倒柜找替换的了。”我才意识到,它们虽然干的是差不多的事——切断电流保护电路,但方式完全不同。

最明显的区别就是能不能重复使用。保险丝是一次性的,里面那根细金属丝一旦熔断,整根就得换掉。我小时候住的老楼里还用着瓷插式保险丝,每次跳了都得我妈翻出一卷备用的,像缝衣服一样接上去。而断路器呢?它就像个自动开关,跳了之后只要把闸推上去就行。我自己试过好几次,厨房电器开多了跳闸,等几分钟冷却后再合闸,一切照常。这种便利性在现代家庭里太重要了,没人愿意半夜因为一个电水壶烧断保险丝而摸黑找工具。

从工作方式上看,两者也走的是不同路线。保险丝靠的是“自我牺牲”——电流过大时,内部的熔体发热熔化,直接物理断开电路。它的反应很直接,但也意味着每一次动作都是一次消耗。而断路器是通过机械结构来实现断开的,不管是电磁脱扣还是热脱扣,动作之后组件本身不会损坏。这就像是一个守门人,看到危险就关门,但门关了还能再开;而保险丝更像是一个玻璃警报器,一响就碎,必须重装。

我还注意到一个细节:断路器的动作更可控。比如我可以手动把它打到“关”的位置,做检修时特别方便。但保险丝不行,你得把它拔下来或者拆掉才算断电。有一次我要修客厅灯,结果发现保险丝已经被我爸提前拔了,搞得我一度以为是线路问题。这种灵活性让断路器更适合现代用电场景,尤其是需要频繁操作或远程控制的地方。

再说说响应速度和精度。保险丝的保护特性完全由熔体材料决定,出厂就定死了,没法调整。而断路器可以设计成不同的脱扣曲线,像B型、C型、D型,适应照明、电机、大功率设备等各种负载。我自己在装车库充电桩时特意选了D型断路器,因为它能容忍电动车启动时的大电流冲击,不会误跳。这种可调性是保险丝根本做不到的。

当然,保险丝也不是完全没有优势。它结构简单,成本低,在一些对价格敏感的小电器里仍然广泛使用。而且因为没有活动部件,理论上更不容易出故障。但我家隔壁王叔换了智能断路器后就说:“以前三天两头换保险丝,现在三年都没动过,省心太多了。”这话让我挺有感触的——技术的进步,往往就体现在这些日常的“不用管”里。

所以你看,断路器和保险丝看似功能相似,其实代表了两种不同的电力保护思路:一个是牺牲式的被动防护,另一个是可复位的主动管理。如今新建住宅几乎全都采用断路器,连老旧小区改造也在逐步替换老式保险盒。这不是偶然,而是因为我们需要的不再是一个会烧断的“保险绳”,而是一个能反复工作、稳定可靠的“守护者”。

说到断路器,很多人以为它就是个“跳闸的开关”,其实这里面门道可不少。我家装修那会儿,电工师傅在配电箱前站了半小时,一边装一边念叨:“厨房单独走一路C型,卫生间要带漏保,客厅空调得用40安的。”我当时听得一头雾水,后来才明白,不同地方用的断路器根本不一样,不是随便买个开关就能装上去完事的。

最常见的就是家用断路器,也叫微型断路器(MCB)。这种小东西通常装在家庭配电箱里,体积不大,但责任不小。我自家用的就是C型曲线的MCB,专门对付像微波炉、电热水壶这类启动电流稍大的电器。它不会因为短暂的电流波动就跳闸,避免了频繁误动作。而且现在大多数住宅都会搭配漏电保护器(RCD)或漏电断路器(RCBO),特别是在浴室、厨房这些潮湿区域,一旦检测到漏电,毫秒级就切断电源,安全系数高了很多。

工业场景里的断路器就完全是另一种画风了。去年我去朋友工作的工厂参观,他们车间的高压配电柜足有半人高,里面用的是塑壳断路器(MCCB)和空气断路器(ACB)。这些设备不仅要承受几百甚至上千安培的电流,还得支持远程控制和实时监测。师傅告诉我,一条生产线停一分钟都可能损失上万元,所以他们的断路器不仅反应快,还能通过后台系统自动诊断故障类型,精准定位问题线路。这种级别的保护,是普通家用产品根本做不到的。

更让我惊讶的是智能断路器的普及速度。我自己前年给老房子加装了一套智能断路器系统,可以通过手机App查看每条回路的用电情况。有次半夜收到提醒,说照明回路出现异常电流波动,我赶紧打开摄像头一看,原来是老鼠咬破了电线。要是以前,这种情况可能等到冒烟才发现。现在不仅能提前预警,还能远程断电,彻底杜绝隐患。有些高端型号甚至能分析家电能耗,帮我省了不少电费。

这三种断路器的应用差异,本质上是由使用环境决定的。家里讲究的是安全、稳定、易操作,工业现场则追求高分断能力、可维护性和系统集成度,而智能型则把重点放在数据感知和远程管理上。我在物业做电工的表哥就说:“现在新建写字楼,基本都要求配智能断路器,消防验收要看实时监控数据。”可见这已经不只是“能不能通电”的问题,而是整个电力系统智能化的一部分。

回头想想,十年前我们还在为跳闸后找不到对应开关发愁,现在已经有断路器能告诉你“是洗衣机漏电导致的三楼南屋跳闸”。技术的变化悄无声息,却实实在在改变了我们的生活节奏和安全边界。断路器不再是那个默默藏在墙后的金属盒子,而是开始扮演起“家庭电力管家”的角色。

选断路器这事儿,我一开始真没当回事。头一次自己买房装修,去五金店随手拿了个20安的断路器就想装厨房线路。电工师傅看了一眼就摇头:“你这厨房有烤箱、电磁炉,总功率快6000瓦了,用这个迟早天天跳闸。”他顺手从工具包里掏出一张表格,上面密密麻麻写着电压、电流、负载类型,我才意识到,选断路器不是凑合能用就行,得算清楚。

首先要看的是额定电流。这个数值必须和线路承载能力匹配。我家客厅空调是3匹柜机,运行电流大概12安,启动瞬间能冲到18安左右。如果装个16安的C型断路器刚好合适,既能扛住启动冲击,又能在真正过载时及时跳闸。要是图便宜用了10安的,可能开机三秒就断电;反过来用个32安的,电线都烧了它还没反应,那就危险了。我自己总结了一条经验:先算电器最大功率,除以电压得出电流,再往上留20%余量,基本就不会出错。

然后是脱扣曲线类型,这点很多人忽略。常见的B、C、D三种曲线对应不同负载特性。B型适合照明这类纯阻性负载,启动平稳;C型最常用,对付冰箱、洗衣机这种有点启动电流的家电正合适;D型则是专为电机、变压器这类高冲击电流设备准备的。我邻居家车库装了台空气压缩机,一开始用了C型断路器,结果每次启动都跳闸。换了D型之后稳如老狗。所以说,不是越灵敏越好,得看用在哪儿。

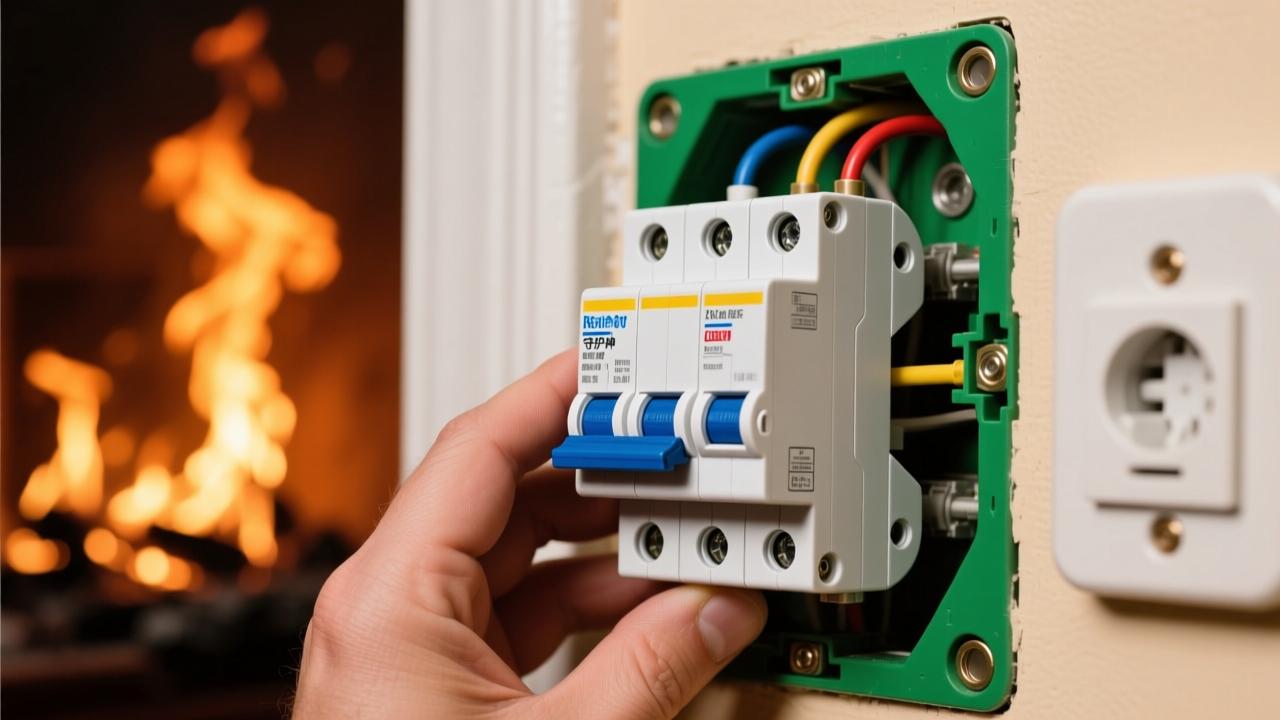

安装环境也得考虑进去。卫生间、阳台这些潮湿地方,必须搭配漏电保护功能,也就是常说的RCBO或带漏保的MCB。我自己就在洗手间回路装了30mA灵敏度的漏保,有一次吹风机掉水里,还没等我反应过来,电早就切了。那种“啪”的一声清脆跳闸声,听着都安心。而像地下室或者老旧线路,建议加装电弧故障保护(AFCI),能识别线路老化产生的微小火花,预防火灾。

再说说维护,很多人觉得断路器一装就完事,其实定期检查特别重要。我每隔半年会按一次测试按钮,就是那个写着“T”字的小黑点。按下去应该立刻跳闸,说明内部机构正常。有次我发现书房回路按了没反应,赶紧叫人来查,发现是断路器老化卡滞,幸亏发现得早。还有一次物业通知整栋楼电压不稳,我立马去配电箱看了看,发现几个接线端子发黑,明显有过热痕迹。自己买了新端子重新压紧,避免了更大隐患。

灰尘和湿气也是大敌。特别是南方梅雨季,配电箱里容易结露。我在箱子里放了几袋干燥剂,还加了个小型通风模块,保持内部干爽。工业场合更讲究,朋友厂里的维护人员每月都要做一次红外测温,哪个断路器温度偏高,马上列入检修名单。家庭虽然不用这么严格,但至少要做到目视清洁、无异味、无异响。

最后提醒一点:别贪便宜买杂牌。市面上有些断路器外壳薄得像纸,内部弹簧软绵绵的,根本扛不住几次跳闸。我表哥做工程采购,他说正规品牌哪怕贵三五十块,寿命能多三五年,关键是关键时刻不掉链子。毕竟这玩意儿平时看不见摸不着,真出事的时候,它可是救命的最后一道防线。

选对型号,定期检查,用着才踏实。我现在每次打开配电箱,看到那一排整齐的开关,心里都有种说不出的安全感。它们就像一群沉默的守夜人,白天黑夜盯着每一度电的去向,哪里不对劲,立马出手拦下。而我们要做的,不过是花点时间了解它们,给它们一个合适的岗位,再时不时打个招呼——按一下测试键,确认它们还醒着。