地下室防水规范全解析:避免渗水发霉的关键施工标准与验收要点

我一直在琢磨,为什么有些地下室用不了几年就开始渗水发霉,而另一些却十几年都干爽如初?后来我才明白,关键就在于有没有按照规范来设计和施工。地下室防水不是随便刷层涂料就完事的,它有一整套标准体系在支撑。这些规范不仅决定了工程的安全性和耐久性,还直接关系到后期使用成本和居住体验。我们常说“防患于未然”,对地下室来说,防水就是最基础也是最关键的防线。

说到规范,就得从国家制定的标准说起。我国对地下工程的防水要求非常明确,尤其是《地下工程防水技术规范》(GB 50108)和《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208),这两本规范几乎是所有设计院、施工单位和监理单位必须遵循的技术依据。它们不只是纸上条文,而是多年工程实践与科研成果的结晶。我在参与几个项目时发现,凡是严格按照这两个标准执行的,后期出问题的概率明显低很多。

GB 50108主要讲的是怎么设计防水系统,包括材料选择、构造做法、排水措施等;而GB 50208更侧重于施工过程的质量控制和验收标准。比如混凝土的抗渗等级要达到P6以上,柔性防水层要做满粘,接缝要错开等等。这些细节听起来琐碎,但每一条背后都有过血的教训。有一次我去一个老小区做评估,发现底板大面积返潮,拆开一看防水层都没连续铺设,搭接处全是空鼓——这根本就没按GB 50208的要求来做。

再来说说防水等级的划分,这是整个规范体系的基础。根据GB 50108的规定,地下工程防水分为四个等级,一级最高,四级最低。像医院、人防工程、地铁车站这类一旦漏水会影响公共安全或重要功能的,必须做到一级防水,也就是完全不允许渗水,结构表面不能有湿渍。而普通住宅的地下室车库一般可以按二级处理,允许少量湿渍,但不能成片流淌。

我记得有个开发商为了省钱,把本该按一级设防的配电房地下室降为二级标准,结果雨季一来设备全泡了水。这种案例太多了。其实划分等级的目的,就是根据不同用途的风险程度合理配置资源。你不能要求每个地下室都做到滴水不漏,那样成本太高;但也绝不能图省事一刀切,把重要设施也当成普通空间对待。

还有一个容易被忽视的点是耐久性要求。很多人以为防水只要做完验收合格就行,其实真正的考验在十年甚至二十年后。规范里明确提出,防水层的设计使用年限不应低于工程主体结构的使用年限。这意味着你选的材料、做的构造,得经得起时间的侵蚀。我在翻一些老旧项目的维修记录时发现,很多问题都是因为当初用了短期有效的材料,比如某些聚合物改性沥青卷材老化快,十年左右就开始开裂脱落。

所以现在我们在做方案的时候,会特别关注材料的长期性能数据,而不是只看初始检测报告。毕竟地下室一旦封闭回填,再想维修代价太大。与其事后补救,不如一开始就按高标准来。这也是为什么我一直强调要吃透这些规范条文的原因——它们不是束缚,而是保护我们自己的一道屏障。

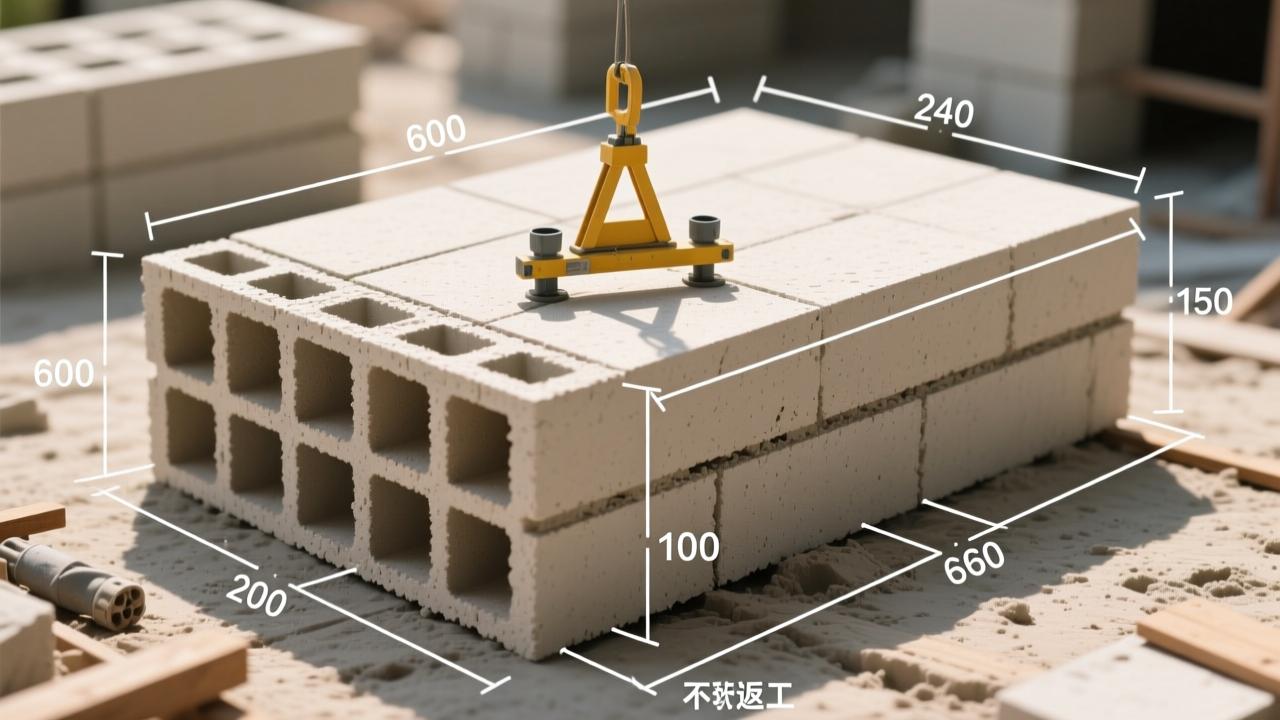

干过几个地下室项目之后,我越来越觉得防水这事,真不是刷刷涂涂那么简单。很多人以为只要材料好、厚度够就行,其实不然。施工技术才是决定成败的关键。尤其是在地下工程里,一旦回填封闭,再想返工几乎不可能。所以我现在每接到一个项目,第一件事就是带着团队把施工要点捋一遍,特别是那些容易出问题的环节。

先说结构自防水,这是整个体系的基础。很多人把希望全寄托在柔性防水层上,却忽略了混凝土本身的质量。其实规范里写得很清楚,主体结构必须具备足够的抗渗能力。我们常用的抗渗等级是P6起步,重要工程要做到P8甚至更高。这个“P”代表的是混凝土能承受0.6MPa以上的水压而不透水。听起来抽象,但实际操作中你会发现,光靠实验室配比不行,现场控制更重要。

比如我在一个商业综合体项目上就吃过亏。搅拌站送来的混凝土检测报告显示P8达标,可浇筑完拆模后发现局部有蜂窝麻面,后期果然成了渗水点。后来才明白,问题出在振捣不均匀和养护不到位。混凝土浇筑后前7天必须保持湿润养护,否则水分蒸发太快,毛细孔道就会贯通,抗渗性大打折扣。还有施工缝处理,很多人图快,不留止水钢板或者位置留错了,结果就成了漏水通道。我现在坚持要求所有水平施工缝都加300mm高止水钢板,且必须居中安装、双面满焊。

再说柔性防水层,这部分最容易被偷工减料。卷材和涂料各有优势,关键是要用对地方。比如底板适合用SBS改性沥青卷材,因为它耐穿刺、适应冷粘施工;而立面则推荐使用自粘型高分子卷材或喷涂速凝橡胶沥青涂料,附着力强,不易滑落。但不管哪种材料,基层处理都是第一步。我见过太多工人直接在潮湿或者浮浆未清理的混凝土面上铺卷材,这样怎么可能粘得牢?

我记得有个项目刚做完防水还没回填,一场大雨过后发现多处起鼓脱粘。一查原因,原来是基层含水率超标,又没做界面处理。从那以后我就定了一条规矩:做防水前必须通过“吸水纸测试”——贴一张白纸在基面上,五分钟内不变色才算合格。另外,搭接宽度也不能马虎,卷材横向纵向都要保证10cm以上,而且接缝要错开墙体施工缝至少50cm,避免形成通缝。

最让我头疼的还是细部节点处理。这些地方面积小,但复杂程度高,往往是渗漏的重灾区。像穿墙管根部,如果不做加强层,后期管道热胀冷缩很容易拉开裂缝。我们的做法是在管周先涂刷一层聚氨酯密封膏,再用防水卷材做成喇叭状包裹,并加设金属箍固定。变形缝更麻烦,必须设置中埋式止水带,两侧还要做外贴式止水带,形成多重防线。

还有桩头部位,很多人不知道该怎么处理。钢筋从桩里伸出来,混凝土又不连续,防水层断在这里极易形成渗水路径。正确做法是先在桩头涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,让它深入微裂缝,然后再用聚合物砂浆找平,最后与整体防水层有效搭接。每个细节都不能省,少一步都可能埋下隐患。

说实话,防水做得好不好,不看表面多平整,而是看有没有把这些看不见的地方做到位。我常跟施工队讲:“你现在省一分钟,将来可能要花十天来修。”这些技术要求不是为了应付验收,而是真正为建筑寿命负责。毕竟地下室一旦漏水,不只是墙面发霉那么简单,还会影响结构安全和使用功能。

做完防水施工,很多人就觉得大功告成了,其实这才走了一半路。真正的考验在后面——验收和后期维护。我干这行越久越明白一个道理:再好的工艺和材料,如果验收走过场、维护跟不上,迟早会出问题。尤其是地下室这种隐蔽工程,一旦回填覆土,漏水了再挖开维修,成本高不说,还影响整个建筑的使用。所以从项目一开始,我就把质量验收和后续管理当成一条主线来抓。

验收不是简单地签字拍照,而是要按规范一步步来。我们依据的主要标准是《地下防水工程质量验收规范》GB 50208,这里面对每一类防水层都有明确的检验要求。比如卷材铺贴后要检查搭接宽度、粘结牢固性、有无空鼓;涂料则要看涂布均匀度、厚度是否达标,特别是阴阳角、施工缝这些关键部位必须全数检查。我在现场一般会带一把数显卡尺和一个小刀片,随机切开一点涂层或卷材边缘,实测厚度,发现不达标立刻整改。

除了外观检查,功能性测试也不能少。最常用的就是蓄水试验和淋水试验。对于底板和顶板,通常要做不少于24小时的蓄水试验,水位高度不低于20mm,观察是否有渗漏痕迹。我记得在一个住宅项目里,做完防水后表面看着没问题,可蓄水到第18小时时,隔壁集水井壁出现了潮湿斑点。顺着查上去才发现是侧墙卷材收头没密封好,水从缝隙慢慢渗了过来。幸亏是在验收阶段发现的,不然交付后处理起来就得砸地坪、拆装修。

对于墙面这类不适合蓄水的地方,我们就用持续喷淋的方式模拟雨水冲刷,时间不少于两小时,之后进室内查看对应区域有没有湿渍。还有更精细的做法,像红外热成像检测,能快速识别出潜在的渗漏路径。虽然这不是强制要求,但我们一些重点工程都会做一轮扫描,提前发现问题。这些检测手段不是为了增加麻烦,而是为了让结果更真实可靠。

当然,验收通过不代表万事大吉。真正体现管理水平的是长期维护。很多建筑刚交付时干干净净,几年后地下室就开始滴水、返潮,说到底就是缺乏系统的维护机制。我在负责一个大型地下车库运维时就吃过这个亏。前期没有建立巡检制度,等到业主投诉多了才去查,结果发现多处排水沟堵塞、变形缝止水带老化脱落,补救起来特别被动。

后来我们制定了季度巡检计划,重点看几个方面:一是结构有没有新增裂缝,二是防水层保护层是否破损,三是排水系统是否通畅。每次巡查都拍照记录,形成电子档案,方便对比变化趋势。比如某一年发现某个穿墙管周围出现轻微泛碱,第二年同一位置颜色加深,就知道可能有慢渗,及时做了局部注浆处理,避免了大面积渗漏。

我还建议业主单位定期更新维护手册,把原始施工资料、历次检修记录、材料性能参数都归档保存。现在有些新项目已经开始用BIM模型来做防水系统可视化管理,哪个位置用了什么材料、什么时候做的修补,点一下就能看到。这种数字化方式让维护更有针对性,也提升了响应速度。

说到底,防水不是一个“做完即结束”的工序,而是一个贯穿设计、施工、验收、使用的全周期过程。我们作为技术人员,不能只盯着眼前的施工进度,更要为十年、二十年后的使用状态负责。每一次认真验收,每一次细致巡检,都是在为建筑的生命力加码。