点线面构成图片:掌握设计底层逻辑,让视觉作品开口说话

我刚开始接触平面设计的时候,总觉得一幅好看的作品离不开复杂的元素和炫目的色彩。后来才明白,真正支撑起视觉美感的,其实是那些最基础的构成单位——点、线、面。它们就像绘画里的笔触,建筑中的砖瓦,无声地构建起我们看到的一切图像。哪怕是一张极简的海报,背后也藏着点线面的精密安排。

很多人以为“点”就是一个小圆圈,“线”就是一笔划过,“面”就是一块颜色。其实没那么简单。在视觉艺术中,点是最小的视觉单位,它不单指几何上的圆点,哪怕是一个小小的文字、一个图标、甚至一粒像素,只要在画面中起到聚焦作用,它就是“点”。它的功能很直接——吸引视线。一个孤立的点,会让人本能地去关注它,它是画面的起点,也是情绪的触发器。

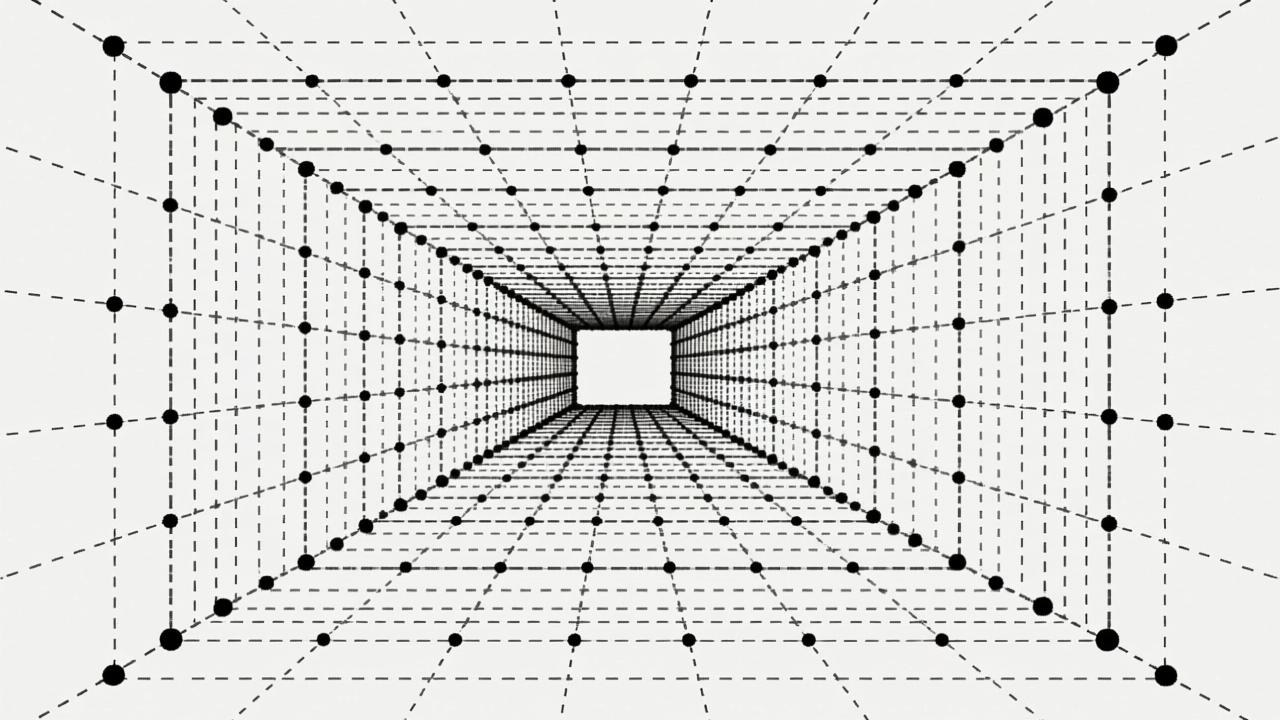

线呢?它是点的移动轨迹,但远不止是连接两个点那么简单。一条直线带来稳定和秩序,曲线则传递柔和与流动感,折线可能暗示紧张或节奏。线有方向、有粗细、有虚实,不同的线会引导眼睛往不同方向走,还能划分空间、勾勒轮廓,甚至表达情绪。比如一根颤抖的手绘线条,和一条精准的CAD直线,给人的心理感受完全不同。

而“面”通常是线围合出来的区域,但它更强调的是体量和占据空间的能力。面可以是规则的矩形、圆形,也可以是自由形态的色块。它在构图中常用来承载信息、制造对比,或者作为背景衬托其他元素。大面积的色块能产生强烈的视觉冲击,小面积的面又能与其他元素形成层次。你会发现,几乎所有设计作品里,面都在默默承担着“结构支撑”的角色。

这三者从来不是孤立存在的。一个点放大了,就变成了面;多个点排列起来,就形成了线的错觉;而线不断加宽,最终也会变成面。它们之间可以互相转化,也能彼此呼应。比如一群小点聚集在一起,既能看作是多个点的组合,也能被视为一个整体的“面”;一条弯曲的线如果闭合,内部区域自然就成了“面”。

我在做设计时常常提醒自己:别急着加字体、调颜色,先想想画面里有没有清晰的点线面结构。哪怕只是草图阶段,用简单的形状框出重点区域,就能让整个布局立住。点负责抓眼球,线负责带路径,面负责稳大局——三者配合好了,图像才有骨架,才有呼吸感。没有点,画面会散;没有线,视线会乱;没有面,整体就没分量。

点线面不只是形式语言,它们是设计师和观众之间的隐形对话。你放一个红点在白纸上,别人就会盯着它看;你画一条斜线从左上到右下,人的视线也会跟着滑过去;你用一大块黑色压在底部,画面立刻显得沉稳。这些都不是巧合,而是视觉心理的自然反应。掌握这一点,你就掌握了控制注意力的钥匙。

所以回过头看,点线面构成的基本原理,并不是什么高深理论,而是我们每天都在用却容易忽略的常识。它们构成了所有视觉创作的地基。无论你是画插画、做海报,还是设计网页,只要从点线面的角度去分析和构思,作品的逻辑性和表现力都会提升一大截。

我一直记得第一次做品牌海报时的窘境:画面堆满了文字、图标和装饰元素,颜色也五花八门,可客户看了只说一句——“不知道该看哪儿”。那时候我才意识到,设计不是拼凑得越多越好,而是要看有没有“说话”的能力。点线面构成的真正魅力,不在于它们长什么样,而在于它们如何传递信息、引导情绪、建立节奏。视觉语言不是写在说明书里的规则,它是藏在图形背后的语气和呼吸。

点,看起来最简单,却最有力量。它像一句话里的重音,一段音乐里的节拍。我在设计一张活动邀请函时试过这样的做法:整张图是纯白背景,右下角连续排列着大小相近的小圆点,最后一个点突然变大、变红。结果所有人的视线都顺着那串点滑过去,最后稳稳落在那个红色的大点上。那一刻我明白了,点不仅能当焦点,还能制造节奏。有规律的点形成秩序感,像是安静的嘀嗒声;无序散落的点则带来轻松或混乱的情绪,像雨滴落在水面,激起不同的涟漪。

更妙的是,点的位置本身就自带情绪。一个居中的点让人感到稳定、庄重;偏向上方的点像在努力攀升,有种轻盈感;而靠近边缘的点,尤其是快要出框的那种,会让人隐隐觉得紧张,好像它随时要逃出去。我在为一场实验戏剧设计宣传图时,故意把唯一的黑点放在左上角极偏的位置,观众第一反应居然是“不舒服”“有点压抑”——而这恰恰符合剧目的主题。点虽小,但它牵动的是整个画面的心理重量。

线呢?它更像是在“说话”。一条水平线平铺在那里,就像一句平静的陈述,安稳、舒缓;垂直线立起来,立刻有了挺拔和严肃的意味,像是在强调什么;斜线一出现,画面就动了,带着速度和不安,像一声突如其来的呐喊。我曾经做过一组字体海报,把“奔跑”两个字的笔画拉成倾斜的细线,再配上几条平行的虚线轨迹,整个画面就有了向前冲的动势。不需要加人物、不用背景,光靠线的方向,情绪就出来了。

线的质感也在悄悄传递情感。粗线厚重有力,适合表达坚定或权威;细线轻巧灵动,常用于表现精致或科技感;锯齿状的折线让人联想到电闪雷鸣,而柔和的曲线则像微风拂过水面。有一次我用毛笔随手画了几道弧线,扫描进电脑后做成主视觉,客户看到的第一反应是“温柔”“有手作感”,哪怕他们根本不知道那是我即兴画的。线不只是路径,它本身就有语气,有温度,有性格。

至于“面”,它更像是舞台的布景师。一个大面积的色块往那儿一放,整个氛围就定了。深灰的底面让画面沉静,适合高端品牌;明亮的黄面铺开,立刻变得活泼,适合年轻人的产品。我在做一款咖啡品牌的包装时,用了一个不规则的手绘棕色面块作为主视觉区域,周围留白,结果消费者反馈说“看起来很手工”“像刚煮好的咖啡渍”,这种联想完全来自于面的形状和位置带来的心理暗示。

面还能分割空间,悄悄安排观众的阅读顺序。我把一张宣传页横向分成三层面:顶部是窄条黑色面,中间是留白层,底部是浅棕色块。信息还没写上去,结构已经清晰了——标题在上,正文居中,行动按钮在下。这种分割不需要边框,也不需要线条,光靠面的体量差异,就能让人一眼读懂层次。大面给人安定感,小面则显得灵活,多个面并置时,还会产生对比与节奏,像建筑的立面一样有虚实变化。

点抓人,线带路,面定调——这三者合在一起,才让图像真正“开口说话”。它们不是装饰,而是设计师用来表达意图的词汇。一个点可以是惊叹号,一条斜线可以是箭头,一大片色面可以是沉默的背景音。当我开始把点线面当作语言来使用,我的设计就不再只是好看,而是有了内容,有了情绪,有了方向。

做设计最怕的不是不会加东西,而是不知道该怎么“收拾”画面。我曾经盯着一个改了十几版的海报发愣:元素没错,颜色也协调,可就是显得乱,重点出不来。后来导师只问了一句:“你有没有想过,这些点线面之间,到底该听谁的?”那一瞬间我突然明白,构成不是堆砌视觉元素,而是在建立秩序。点线面要说话,也得讲规矩——这个规矩,就是设计的原则与方法。

平衡,是我学到的第一课。不是非得左右对称才叫平衡,而是让画面里的轻重感“站得住”。比如我把一堆小点集中在左边,右边哪怕只有一个大面,也能稳住阵脚。这就像天平,一边是数量多但个体轻的砝码,另一边是块头大但数量少的重物,视觉上依然可以持平。我在做一张音乐节海报时试过这种手法:左侧密密麻麻的小圆点模拟音符跳动,右侧用一块倾斜的黑色三角面压住,整个画面既动感又不飘。平衡不是死板的均等,而是力量的合理分配。

对比则是让画面“有戏”的关键。没有对比,所有东西都平平淡淡,观众根本懒得细看。我常用点与面的对比来制造冲击——极小的点落在大片留白中,立刻成为焦点;或者用粗线和细线并置,一个张扬一个收敛,节奏自然就出来了。有一次我设计一本艺术画册封面,只用了一根极细的银线从左下角斜穿到右上,背景是哑光黑,那种纤细与厚重的反差,让很多人忍不住伸手去摸那条线是不是真的凸出来。对比不只是大小、粗细、明暗,它更是感知上的张力。

重复听起来简单,其实是最高级的控制手段。我不是在复制粘贴,而是在建立视觉节奏。一排等距的点像节拍器,一条反复出现的弧线像旋律回旋。我在为一家连锁咖啡馆做视觉系统时,用一组连续的半圆曲线作为品牌符号,出现在杯套、菜单甚至员工围裙上。每次出现的位置不同,但形状一致,久而久之顾客一看见那道弧线就知道是他们家。重复不是单调,它是潜意识里的熟悉感,是让设计产生记忆点的秘密武器。

从具象到抽象的转化,是我最喜欢玩的游戏。客户总说“能不能更艺术一点”,其实他们想要的是既有识别度又有想象力的画面。我不会直接把咖啡杯画出来,而是把它拆解——杯口是一个圆点,把手是一条C形线,热气是几条上升的虚线,最后把这些元素重组在一个极简构图里。懂的人一眼认出,不懂的人也会被形式吸引。抽象不是让人看不懂,而是把现实提炼成更纯粹的视觉语言。就像毕加索画牛,越画越简,最后只剩几根线,但牛的劲道还在。

有时候我会先拍一张实景照片,然后一点点“剥皮抽骨”:先把轮廓描成线稿,再把细节简化成点阵,最后只留下几个关键面块。这个过程像是给图像做减法手术,去掉血肉,留下骨架。做完之后常常连我自己都认不出原型,但画面反而更有力量了。抽象的本质,是抓住本质特征,而不是复制表象。当你能用三个点两条线说出一个故事,你的设计才算真正自由。

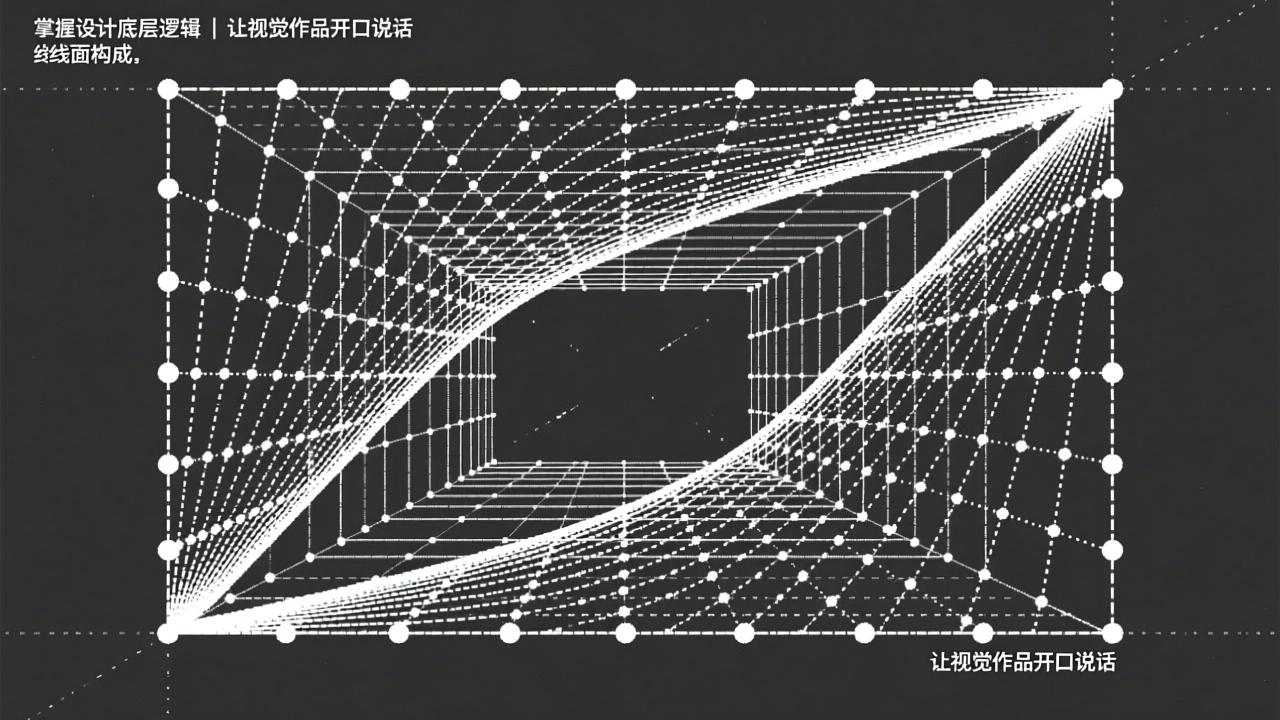

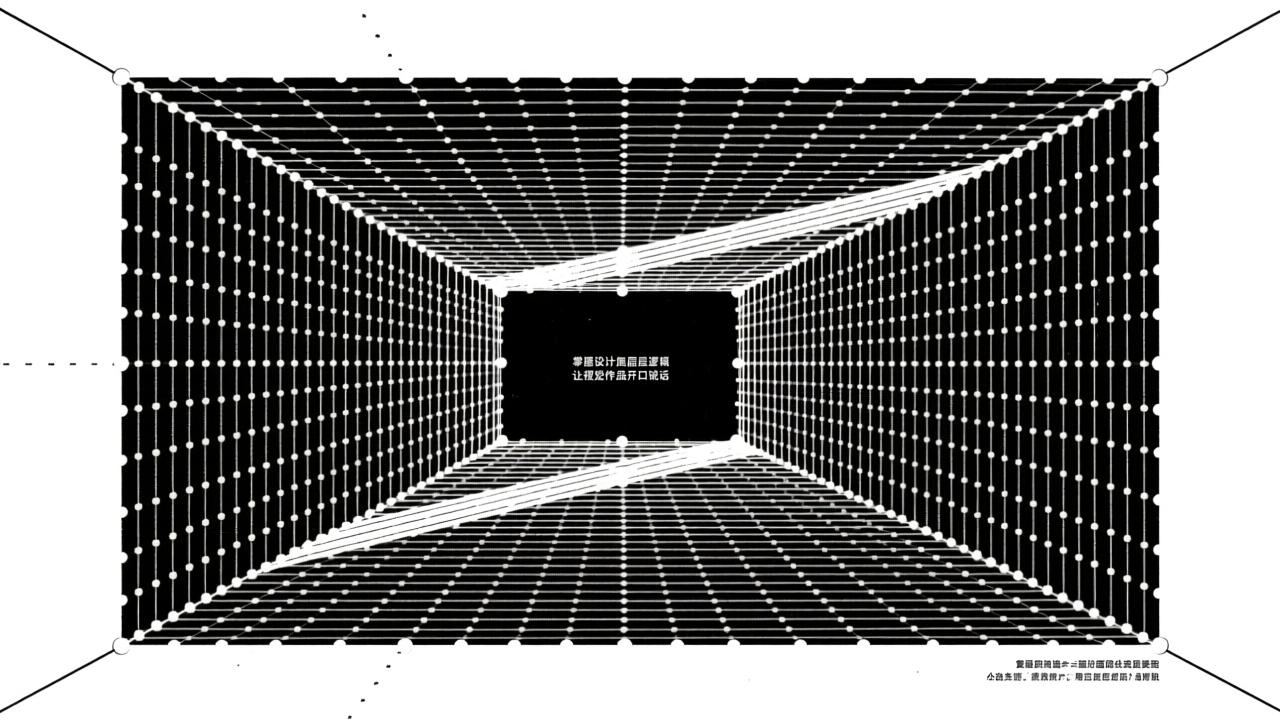

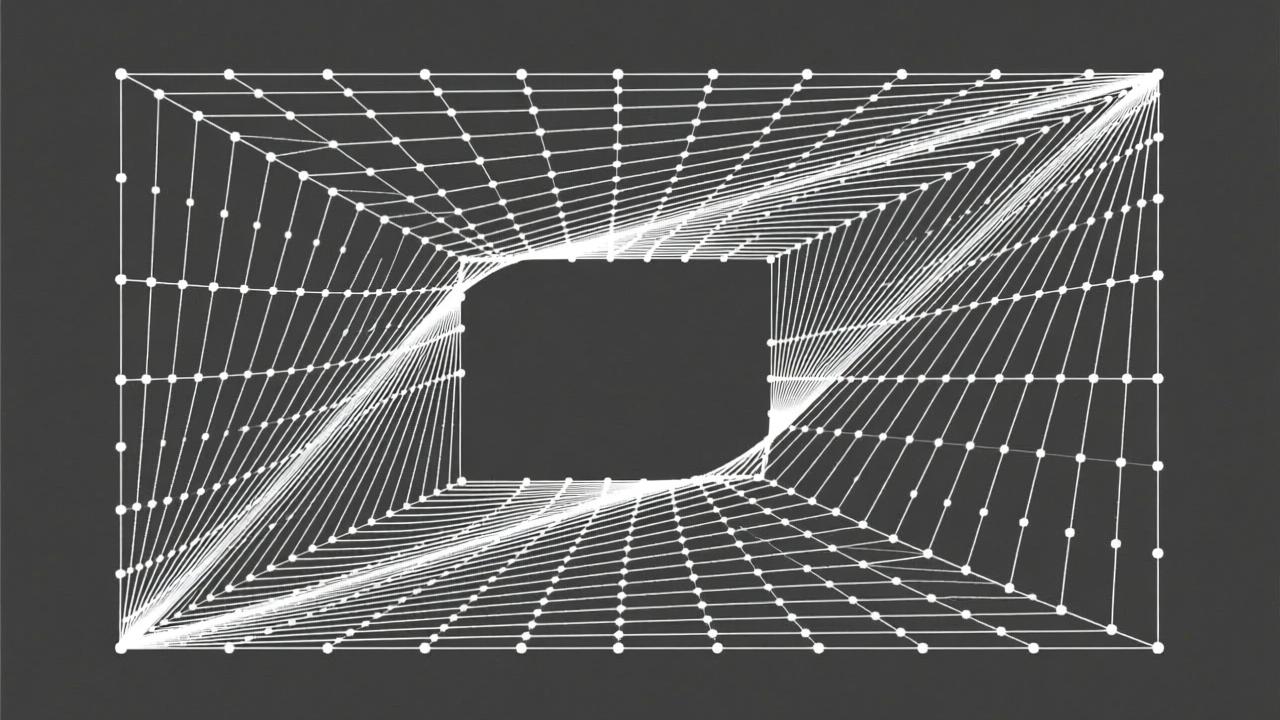

层次构建,说白了就是告诉观众“先看什么,再看什么”。我讨厌那种一眼扫完就没兴趣的画面。好的构成要有纵深感,像看电影镜头推进。我通常会设一个视觉起点——可能是一个醒目的点,或一条引导线——然后让它带着眼睛走。比如用一条渐变细的线指向中心的大面,面上再点缀几个闪烁的小点,视线就这样被一层层拉进去。我在做一场展览主视觉时用了这种方法,结果观众反馈说“感觉像走进了一个空间”,虽然那只是张平面图。

视觉引导路径不是画箭头,而是埋线索。曲线自然引导视线流动,折线制造跳跃感,点的排列形成隐形轨迹。我曾在一张城市文化周海报里用点模拟人群移动的方向,从边缘向中心汇聚,中间用一道弧线轻轻一兜,所有人的目光最终落在中央的主标题上。没人注意到那些点其实是刻意排列的,但他们确实都看到了重点。这就是高明的引导——不强迫,只邀请。

现在我每次动笔前都会问自己:这个画面有没有主次?有没有节奏?观众的眼睛会不会迷路?点线面不是随便摆的积木,它们得各司其职。有的负责锚定,有的负责连接,有的负责分割,有的负责唤醒注意。当我开始用原则去组织它们,我的设计才真正有了结构,有了呼吸,有了让人愿意停留的理由。

有一次我在地铁站看到一张公益海报,画面几乎全是空白,正中央是一粒红点,右下角几行小字写着“你注意到她了吗?”我愣了几秒才反应过来——那颗红点像极了监控摄像头的指示灯。这张海报后来查到是某女性安全倡导项目的宣传设计,创作者用最简单的“一个点”在巨大留白中制造出令人不安的注视感。那一刻我突然意识到,点线面不只是设计课上的术语,它们能讲故事,甚至能刺痛人心。这张海报成了我分析点线面创意表达的第一个案例。

这张海报的构成极简却极具张力。那个红色圆点就是唯一的视觉焦点,它既是几何意义上的“点”,也是象征意义上的“眼睛”。周围的空白不是空无,而是被刻意放大的空间压迫感,仿佛整个画面都在凝视你。设计师没有用任何人物形象或警示标语,却通过点与面的强烈对比——微小的点对抗巨大的负空间——唤起了观者内心的警惕与反思。这种手法把抽象构成直接转化成了情绪语言,比任何写实图像都更锋利。

后来我和一位做社会议题视觉设计的朋友聊起这张作品,她说:“有时候我们太想说清楚,反而把力量弄丢了。”她参与过一次反家暴 campaign,团队最终选择用一条断裂的黑线贯穿画面,起点是一个密集的墨点,终点散成无数飞溅的小点。没有人解释,但所有人都看懂了——那条线是施暴的轨迹,起点是压抑的沉默,终点是破碎的个体。整张海报没有任何文字说明,只有标题《听见无声》。点线面在这里不再是形式工具,它们成了隐喻本身。

品牌视觉识别系统里,点线面往往藏得更深,但作用更大。我记得第一次看到某个科技品牌的VI手册时特别震撼:他们的主视觉符号是一组动态排列的圆点,可以延展成线,也可以聚合为面,在不同场景下自由变形。官网首页上,这些点像数据流一样缓缓移动;门店招牌上,它们固化为静态网格;连员工工牌背面都印着三颗等距排列的灰点,形成隐形的品牌印记。这不是简单的图形复用,而是一套基于点线面逻辑的视觉基因工程。

这个品牌的设计总监说过一句话让我记到现在:“我们要的不是标志被人记住,而是感觉被人熟悉。”他们不用具象图标,也不依赖色彩轰炸,而是靠点的节奏、线的走向、面的分割方式,在所有触点上维持同一种视觉呼吸感。比如发布会PPT里的信息图表,横轴是一串渐变疏密的点,代表时间推进;纵轴是一条微微上扬的虚线,暗示增长趋势;背景则用半透明矩形块划分区域。看似随意,实则是整套视觉语法的自然延伸。

数字艺术和动态图形给了点线面更多“活过来”的机会。我最近迷上一位动态设计师的作品,他在一段30秒的片头动画里,让一个红点从屏幕左上角出发,沿着无形的路径滑行,身后拖出越来越长的细线,最终卷曲成一个闭合的圆形面。整个过程像一场视觉冥想,点生成线,线围合面,面又回归为新的点——循环往复。更妙的是,这段动画被用作一款冥想App的启动页,用户每次打开都会经历这趟微型旅程,不知不觉就进入了平静状态。

还有一次我看展览,沉浸式投影墙上 thousands of white dots floating in darkness, 随着观众走动,某些点开始连接成线,线条交织成面,最后拼出一句诗:“你经过的地方,光有了形状。”技术背后其实是极精密的点线面控制系统。每个点的位置、运动速度、触发连接的条件都被算法精心设定。这不是炫技,而是把构成原理转化为可交互的情感体验。当人成为构图的一部分,点线面就不再只是视觉元素,它们成了沟通的媒介。

这些案例让我重新理解了课堂上学的那些基本原则。原来平衡不只是左右对称,它可以是一个悬在空中的点带来的心理稳定;对比也不仅是黑白分明,可能是一动一静之间的感知落差;重复更是超越了图案复制,成为跨媒介的一致性记忆。点线面的创意从来不在复杂技巧里,而在如何用最纯粹的形式触动最深层的感知。

我现在看任何画面都会下意识拆解:这是什么点?它在引导谁的视线?那条线是从哪里来,要到哪里去?这个面是在包围,还是在切割?我发现真正厉害的设计,往往不声张自己的构成逻辑,但它能让观众一步步走进去,停顿,思考,甚至被打动。点线面不是装饰,它们是设计的语言骨骼,撑起每一次无声的对话。

我曾经在一个设计展上看到一件装置作品:一面墙由上千个可升降的小圆点组成,随着观众走近,这些点开始缓缓起伏,像被无形的手拨动的琴键。接着,某些点升高形成连续的高度差,逐渐连成一条流动的线;更多的点响应式地抬升,勾勒出面的轮廓——最后拼出一句话:“触碰改变形状”。那一刻我觉得自己不是在看艺术,而是在参与一场关于形式生成的对话。这件作品让我意识到,点线面早已不局限于二维平面,它们正在不同媒介之间流动、变形、重生。

点线面和色彩、肌理的结合,让视觉表达有了更深的层次。有一次我帮朋友调试一组展览海报,原稿是黑白线条构成的城市剪影,虽然结构清晰但总觉得冷淡。后来我们在“面”的区域叠加了轻微的纸张肌理,在关键“点”的位置加入金属反光效果,整幅画面立刻有了温度和重量。那个发光的点不再只是构图元素,更像是城市里唯一还亮着灯的窗户,带着情感温度。我们没有改布局,只是用材质改变了感知,这让我明白:点线面是骨架,而色彩与肌理才是皮肤与呼吸。

在UI/UX设计中,点线面的作用常常藏在细节里,却直接影响使用感受。我做过一个健康管理App的界面优化项目,最初的信息卡片堆叠混乱,用户找不到重点。我们重新梳理结构时,把核心数据设为醒目的“点”——比如心跳数值用红色圆点标注;导航路径用微妙的虚线连接,形成视觉动线;功能区块则通过浅色块“面”进行隔离。这样一来,用户眼睛自然会从点出发,沿线移动,最后落在面上完成操作。这不是美学调整,而是用点线面构建了一条无声的引导路径,让交互变得更直觉。

还有一次我体验某音乐流媒体的新版本,发现播放页的设计特别舒服。顶部是一颗悬浮的彩色圆点,代表当前歌曲的音律节奏,轻轻脉动;下滑时,这条“线”延展成波形图,贯穿整个页面;背景则是渐变模糊的“面”,模拟舞台灯光的晕染感。整个界面像是由点生长出来的,既有秩序又有情绪。产品经理告诉我,他们刻意避免按钮堆砌,转而用点线面建立空间层级,让用户感觉“在听视觉”。这种设计思维已经超越了功能实现,走向感官融合。

跨媒介艺术正把点线面推向更远的边界。我参与过一次公共艺术项目,在地铁通道的地面上嵌入LED光点,行人走过时,脚下的点自动连接成轨迹线,延伸至墙面投影,最终汇聚成动态的光影之面。整个过程就像城市脉搏的可视化,点是瞬间,线是流动,面是记忆的沉淀。技术团队用了动作捕捉和实时渲染,但最打动人的还是那种熟悉的构成语言——哪怕换了载体,点线面依然能讲清关系、传递意义。

更有意思的是,一些艺术家开始用生物材料重构点线面。我见过一组用菌丝体培养的作品:初始状态是几个独立的圆形菌斑(点),随着时间推移,菌丝沿特定方向蔓延成丝状网络(线),最终覆盖整块基底形成有机表面(面)。这个过程无法精确控制,每一轮生长都是独一无二的。创作者说:“我在设定规则,但让生命完成构成。”这种非人工的生成方式挑战了传统设计的预设性,也让点线面从静态符号变成了有时间维度的生命叙事。

现在回头看,点线面从来就不该被框在教科书里。它们是可以发光的、会呼吸的、能回应人的存在。无论是手机屏幕上的微小提示点,还是城市空间中的光影装置,只要有人注视,有点出现,有线延伸,有面成形,就会产生新的理解可能。它们不再是被动的装饰元素,而是主动参与沟通的语言系统,在数字与实体、静态与动态、人为与自然之间不断重构自己。