英寸对照表:一文搞懂英寸与厘米换算,轻松选购电视、显示器、轮胎等

在日常生活中,我们总会遇到“英寸”这个单位——买电视时听到的55英寸、组装电脑时挑选的27英寸显示器、给孩子买自行车时看到的16英寸轮径……这些数字背后都离不开一个实用工具:英寸对照表。很多人对英寸并不陌生,但真正理解它的定义、换算方式以及在实际场景中的意义的人却不多。本章将带你从零开始认识英寸这一单位的本质,搞清楚它和厘米之间的数学关系,并了解为什么一张简单的对照表能在购物、装修、维修等场景中帮上大忙。掌握这些基础知识后,你会发现原本模糊的尺寸概念变得清晰具体。

什么是英寸?单位定义与国际标准

英寸(inch),英文缩写为“in”或用双引号“″”表示,是英制长度单位中最常用的一种。1英寸等于1/12英尺,也就是一英尺被平均分成12份后的其中一份。虽然听起来像是英国专属的单位,但实际上它在全球范围内仍有广泛使用,尤其是在美国、加拿大和部分欧洲国家。更关键的是,在许多工业标准中,比如电子设备、航空航天、汽车制造等领域,英寸依然是主流计量单位之一。

从国际标准来看,英寸已经不再依赖物理尺度来定义。自1959年起,国际协议明确规定:1英寸精确等于2.54厘米(即25.4毫米)。这个数值是全球通用的标准,无论是ISO还是国家标准GB/T体系都予以采纳。这意味着无论你在哪个国家计算,只要用上这个固定换算值,结果就不会出错。这种标准化让英寸不仅没有被淘汰,反而在跨地区协作中发挥了重要作用。

英寸与厘米的换算关系:公式与实用对照表

既然1英寸等于2.54厘米,那换算起来其实非常简单。如果你知道某个物品的尺寸是多少英寸,只需要乘以2.54就能得到对应的厘米数;反过来,把厘米数除以2.54,就可以换算成英寸。举个例子:一台32英寸的电视,它的对角线长度就是32 × 2.54 = 81.28厘米。而如果你量出某块屏幕有50.8厘米长,那它就是50.8 ÷ 2.54 = 20英寸。

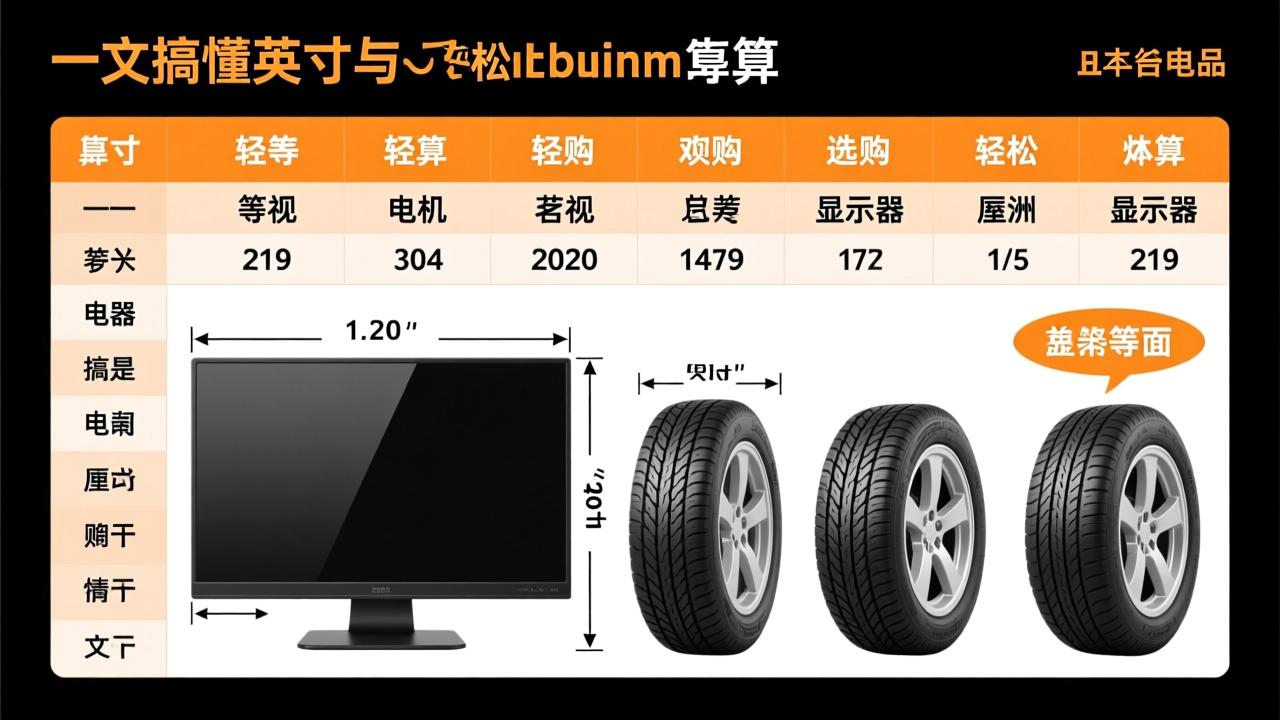

为了方便快速查找,人们整理出了常见的英寸-厘米对照表。下面是一张基础实用的对照参考:

| 英寸(inch) | 厘米(cm) | |-------------|-----------| | 1 | 2.54 | | 5 | 12.7 | | 10 | 25.4 | | 15 | 38.1 | | 20 | 50.8 | | 24 | 60.96 | | 27 | 68.58 | | 32 | 81.28 | | 40 | 101.6 | | 50 | 127 |

这张表不需要死记硬背,只要记住2.54这个核心数字,随时都能推导出来。现在很多手机计算器也自带单位换算功能,输入英寸直接转成厘米,省时又准确。

常见生活场景中的英寸应用(如屏幕、轮胎、管道等)

我第一次认真关注英寸,是因为想给家里换一台新电视。销售员说这是“55英寸”,但我站在店里完全想象不出有多大。后来我才明白,这里的“英寸”指的是屏幕对角线的长度,而不是面积或者宽度。这让我意识到,英寸在电子产品中的使用有多么普遍——从手机到笔记本电脑,再到显示器和电视,几乎全都用英寸标称尺寸。

除了数码产品,英寸在其他领域也很常见。比如自行车或儿童电动车的轮子大小通常用英寸表示,像12寸、16寸、20寸这样的说法很普遍。再比如家里的水管、燃气管接口,很多也是按英寸规格生产的,像1/2英寸、3/4英寸这类术语经常出现在装修材料清单里。还有轮胎尺寸,尤其是摩托车和小型车辆,胎壁上标注的“17×7.0R14 LT”里的“14”就代表轮毂直径为14英寸。

甚至在摄影圈里,相机传感器也有用英寸单位描述的,比如1/2.3英寸传感器,虽然这种叫法源自早期摄像管的历史遗留,并不直接对应真实尺寸,但行业内沿用至今。可见,不管你是装修、买车、装网,还是买家电,懂一点英寸知识真的很有必要。

英寸对照表在实际使用中的便捷性分析

说实话,刚开始我觉得记几个常用尺寸就够了,没必要专门看什么对照表。可当我真正动手安装智能家居设备时才发现,差一厘米都可能装不上。有一次我网购了一个声称适配“13英寸平板”的支架,收到货却发现我的iPad Pro放进去太紧,后来一查才知道厂商用的是四舍五入后的近似值,实际对角线超过了标准13英寸范围。

这时候我就特别庆幸自己保存了一份详细的英寸对照表。通过查表发现,13英寸对应的是33.02厘米,而我的设备实测为33.7厘米,接近13.3英寸。虽然只差0.3英寸,但在结构紧凑的产品设计中已经足够造成兼容问题。有了这份对照表,我不再盲目相信宣传口径,而是自己动手验证数据。

更方便的是,现在许多电商平台的商品详情页已经开始提供“英寸+厘米”双单位标注,有些还附带可视化尺寸图。但这并不代表我们可以忽视基本换算能力。特别是在海淘或查看国外技术文档时,全英文界面只写“24”而不提单位的情况并不少见。这时候,脑子里有一张清晰的对照表,比反复搜索要高效得多。它不只是工具,更是提升判断力的生活技能。

说到买显示器,我每次都会在“大屏爽”和“占地方”之间反复纠结。前几天朋友问我:“27英寸是不是刚好适合1080p?”这个问题一下子把我拉回了当年踩过的坑。其实选显示器不只是看价格和品牌,尺寸才是影响体验最直接的因素之一。而这一切的核心,都绕不开一张看似简单的英寸对照表。它不仅能告诉你屏幕有多大,还能帮你理解不同尺寸背后的实际观感差异、分辨率匹配逻辑,甚至决定你每天工作的舒适度。

显示器尺寸对照:从19英寸到34英寸的视觉体验差异

我记得刚上班那会儿,公司配的是一台19英寸显示器,那时候觉得刚刚好。可后来去朋友家看到他那块曲面34英寸带鱼屏,整个人都被震撼到了——画面像电影一样铺开,两边几乎延伸到眼角余光里。同样是办公,为什么感受差这么多?后来我才明白,显示器尺寸不是数字越大越好,而是要根据使用距离和用途来匹配。

一般来说,19~22英寸属于小尺寸范围,适合空间紧张的工位或老旧系统兼容场景;24英寸是目前最常见的选择,无论是上网课、写文档还是轻度修图都很均衡;27英寸则成了设计师和游戏玩家的新宠,因为它能在保持清晰度的同时提供足够的工作区域;而32英寸及以上,尤其是34英寸的超宽屏(俗称“带鱼屏”),特别适合多窗口并行操作或者沉浸式观影游戏。这些尺寸之间的差距,用肉眼就能感受到,但真正决定体验的,其实是它们背后的物理尺寸与观看距离的关系。

我自己现在用的是27英寸,放在离眼睛约60厘米的位置,字体大小适中,不需要频繁转动头部就能看清整个屏幕。如果换成34英寸放这么近,反而会觉得两边内容“跑出视线”,得不停转头,时间久了脖子酸。反过来,要是拿19英寸打游戏,视野太窄,总觉得憋屈。所以说,尺寸不是越大越高级,关键是要找到适合自己眼睛和桌面布局的那个点。

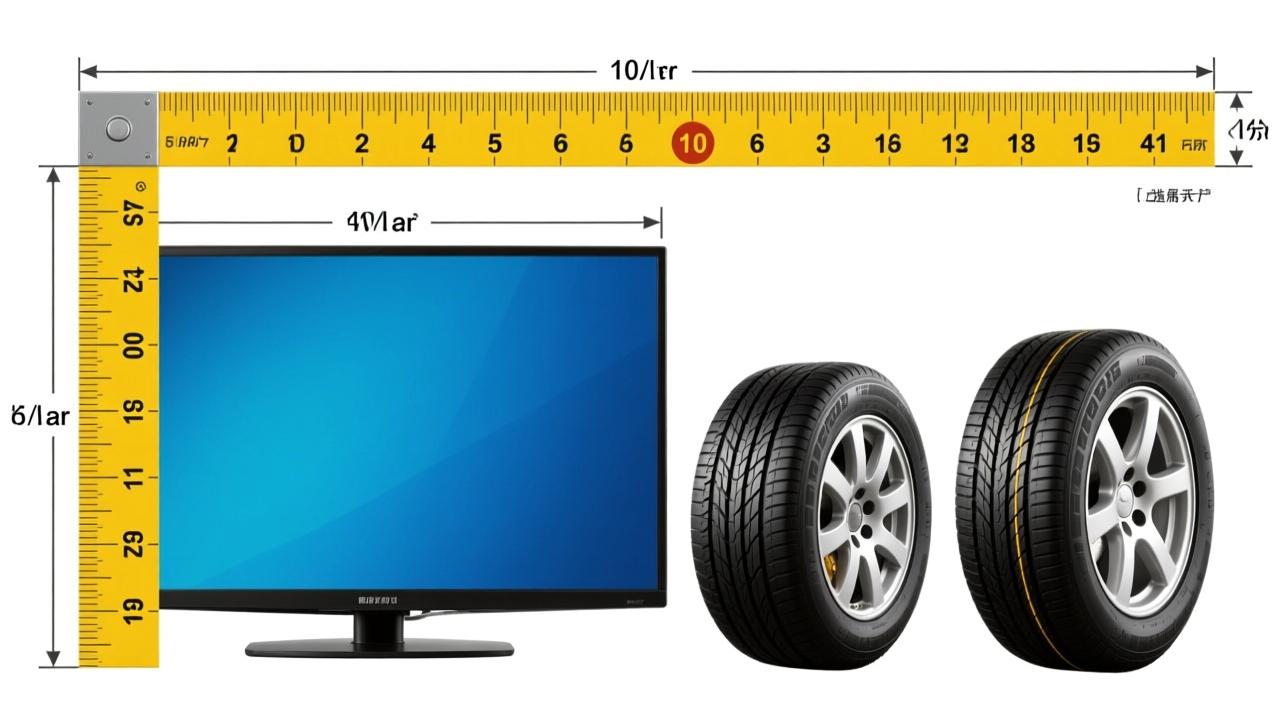

屏幕对角线测量方式解析:英寸如何决定显示区域

很多人以为显示器标称的“27英寸”是指屏幕宽度,其实不然。这个数字指的是屏幕可视区域的对角线长度,单位是英寸。也就是说,不管是16:9还是21:9比例的屏幕,只要对角线长度等于27×2.54=68.58厘米,就统称为27英寸。这也是为什么同样英寸数的显示器,有的看起来更宽、有的更高。

举个例子,一台27英寸16:9的显示器,实际宽度大约是59.7厘米,高度是33.6厘米;而一台27英寸21:9的超宽屏,宽度能拉长到68厘米以上,高度却只有30厘米左右。虽然对角线一样长,但有效显示面积和横向空间完全不同。这就解释了为什么同样是27英寸,普通屏适合单任务专注处理,而带鱼屏更适合同时打开多个文档或代码窗口。

这种以对角线为标准的做法,最早源自电视行业,后来延续到电脑显示器。好处是统一衡量标准,便于跨品牌比较。但也容易让人误解——比如有人看到“32英寸”就觉得比“27英寸”大一圈,实际上面积差距接近三分之一。这时候如果手边有一张按英寸列出宽高尺寸的对照表,就能快速估算出是否放得下自己的书桌,避免买回来才发现“塞不下”的尴尬。

高清分辨率与英寸的匹配关系(如1080p在不同尺寸下的清晰度)

有一次我帮亲戚挑显示器,他们坚持要买“最大的”,结果选了一台32英寸1080p的便宜款。拿到家一开机,文字边缘发虚,图标略显模糊,连视频字幕都有锯齿感。问题出在哪?就在于分辨率和尺寸不匹配。同样的1920×1080像素,在24英寸屏幕上看着挺清楚,放到32英寸上就被“摊薄”了,像素密度(PPI)下降,自然就不细腻了。

简单来说,PPI(Pixels Per Inch)就是每英寸包含的像素数量,数值越高画面越清晰。我们常用1080p搭配24英寸左右最合适,PPI约为92;27英寸勉强可用,PPI降到约82,已经能察觉颗粒感;超过27英寸还用1080p,就会明显感觉“糊”。相反,如果你用4K分辨率(3840×2160)配27英寸,PPI高达163,接近苹果Retina屏的标准,那种锐利感真的会上瘾。

所以我在推荐别人买显示器时总会说:别只盯着“多少英寸”,一定要结合分辨率来看。你可以想象成一张照片放大后变模糊的道理一样。这时候英寸对照表如果能附带常见分辨率下的推荐尺寸区间,比如标注“1080p建议≤24英寸”、“2K适合27~32英寸”、“4K最佳体验在32英寸以上”,那就不再是冷冰冰的数据罗列,而是真正有用的选购指南。

多场景推荐尺寸:办公、游戏、设计用显示器英寸选择指南

我自己经历过三种不同的使用场景,也换过好几块显示器,慢慢总结出了一些经验。如果你只是日常办公、看看邮件、做做表格,24英寸1080p完全够用,节省空间又经济实惠;但如果经常处理Excel大表格或多文档对照阅读,我会更推荐27英寸2K屏,横向空间多出不少,不用来回切换窗口,效率提升很明显。

对于游戏玩家来说,我建议至少从27英寸起步。特别是玩FPS或赛车类游戏,更大的视野意味着更快的反应速度。而且现在很多游戏都支持高刷新率,配合2K或4K分辨率,画面流畅度和细节表现力简直飞跃。我自己现在用的就是27英寸2K 144Hz的型号,打《永劫无间》时人物动作顺滑,技能特效也不拖影,那种沉浸感小屏给不了。

至于从事平面设计、视频剪辑这类专业工作的朋友,我会毫不犹豫地推荐32英寸以上的4K显示器。一方面色彩还原精准,另一方面高分辨率能让你同时打开PS图层面板、时间轴和预览窗口而不拥挤。有些同事甚至直接上双27英寸,但我发现一块大屏其实更省空间,还能减少眼球左右扫视的疲劳。

当然,最终的选择还得看你桌子大小、坐姿距离和预算。但只要你手里有一份清晰的英寸对照表,再配上这些使用建议,就不会再被商家宣传语牵着走。尺寸不是越大越好,也不是越贵越合适,关键是匹配你的真实需求。