什么是九宫格?揭秘3×3方阵背后的数学奥秘与文化传承

我第一次听说“九宫格”是在小学的数学课上,老师拿出一张分成三行三列的小方格纸,说这里面藏着一个古老的秘密。那时候我还以为它只是个游戏,后来才明白,这个看似简单的3×3方阵,其实承载了中国几千年的智慧与哲学。今天我想带你一起回到源头,看看九宫格到底是什么,它是怎么来的,又为何能在历史长河中一直流传至今。

九宫格,顾名思义,就是一个由九个格子组成的方形布局,排列成三行三列。每个格子里可以填入数字、文字或图像,结构整齐对称。最经典的九宫格要求每一行、每一列,以及两条对角线上的三个数加起来都等于同一个数值——这个数值在1到9填入时是15。这种特殊的排列方式不仅美观,还蕴含着严密的数学规律。很多人把它当作谜题来解,但它的意义远不止于此。

说到九宫格的起源,就得讲一个古老而神秘的传说——洛书的故事。相传在上古时期,大禹治水时,洛水中浮出一只神龟,龟背上刻有奇特的图案:一些黑点和白点按特定方式分布,形成三行三列的阵型。这些点数对应数字,恰好组成一个横竖斜相加都等于15的神奇方阵,这就是最早的“洛书”。古人认为这是天赐的启示,象征天地秩序与宇宙平衡。这个传说虽然带着神话色彩,但它反映了先民对自然规律的探索与敬畏。

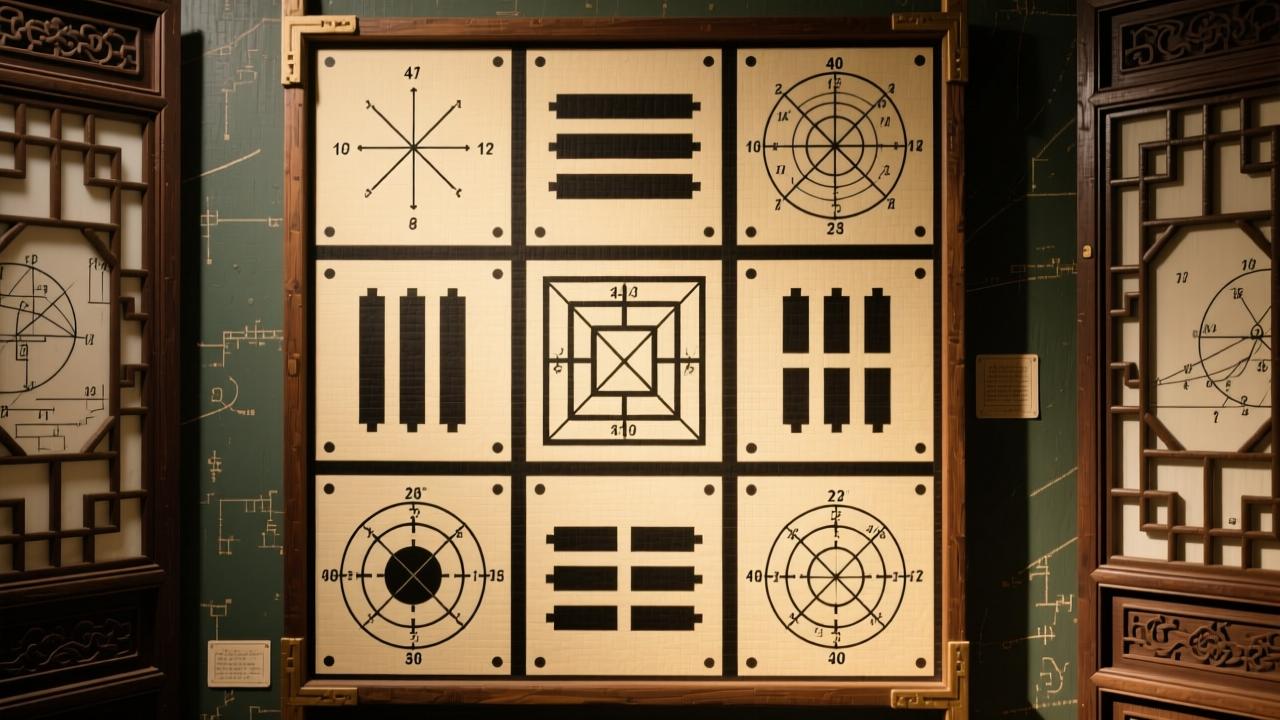

从洛书出发,古人进一步发展出了“河图洛书”的理论体系。河图被认为是更早的宇宙图示,而洛书则被视为其演化形态。到了宋代,数学家们开始用理性思维解读这些古老符号。像邵雍、朱熹这样的学者,把洛书纳入易学体系,用来解释阴阳五行的变化规律。更有数学家研究其中的数字排列,发现它其实就是世界上最早记录的“幻方”(Magic Square)。可以说,九宫格是中国古代数学与哲学交融的结晶。

在传统文化中,九宫格不只是数字游戏,它还被赋予了深刻的象征意义。比如在风水学里,九宫飞星图就是基于九宫格演变而来,用来分析空间气场的变化;在道教修炼中,九宫也被视为人体能量运行的方位参照。甚至古代宫殿建筑的布局,也常常模仿九宫结构,体现“居中驭外”的治理思想。你会发现,这个小小的格子,早已渗透进中国人理解世界的方式之中。

你看,九宫格从来不是一张空白表格那么简单。它起源于神话,扎根于数学,生长于文化,最终成为连接天、地、人的精神符号。了解它的来历,就像打开了一扇通往古代智慧的大门。接下来我们要看的是,这扇门背后还有多少惊喜等着我们——当古老的九宫格遇上现代科学,会发生怎样的碰撞?

从古籍里的神秘图示走到今天的手机屏幕,九宫格的生命力远比我小时候在数学作业本上画的那个小方框要旺盛得多。它没有因为时代的更替而消失,反而在现代科学、教育、技术甚至日常生活中找到了新的落脚点。我常常觉得,九宫格就像一个低调的幕后推手,悄悄影响着我们每天的认知方式和操作习惯。

最让我着迷的是它在数学世界里的延续。你知道吗?那个横竖斜加起来都等于15的经典九宫格,在数学上被称为“三阶幻方”,是“幻方”家族里最小也最基础的一员。数学家们从这里出发,研究更高阶的幻方,比如4×4、5×5甚至更大的神奇方阵。这些看似游戏般的排列背后,其实涉及组合数学、群论和对称性分析。我在大学旁听一门选修课时,教授用九宫格讲解排列组合的可能性空间——仅仅把1到9这九个数字填进去,就有362880种排列方式,但满足幻方条件的,只有一种基本结构(其余都是旋转或镜像)。这种极致的约束与唯一解的美感,让很多数学爱好者为之着迷。

不止是理论研究,九宫格还成了逻辑训练的经典工具。我家孩子上小学三年级时,老师就在课堂上引入“填空九宫格”的小游戏:给出几个数字,让学生推理剩下的位置该怎么填。别看只是简单的加减法,孩子们得反复尝试、排除错误路径,慢慢建立起系统性思维。我发现他做这类题时特别专注,不像做普通算术那样容易走神。后来我才明白,这是因为九宫格自带“闭环验证”机制——每填一个数,都能立刻通过行、列、对角线来检验是否合理。这种即时反馈,特别适合培养孩子的耐心和推理能力。

有一次我去参观一所创新教育机构,看到老师们用彩色磁贴在白板上玩“图形版九宫格”:不是填数字,而是按形状、颜色、数量等属性进行分类匹配。孩子们要在九个格子里放上符合规律的图案,有点像视觉版的数独。这种变式打破了数字的限制,把九宫格变成了一种通用的思维模型。我觉得这才是它真正的价值所在——不在于答案本身,而在于引导人去发现隐藏的规则。

科技的发展也让九宫格焕发了新生命。你有没有注意到,现在大多数App的首页菜单都喜欢用“九宫格布局”?微信、支付宝、手机设置页面……那一排排整齐的小图标,几乎清一色采用3×3的网格设计。设计师告诉我,这种结构最容易被人类视觉系统快速识别和记忆。我们的大脑天生喜欢对称和秩序,九宫格正好提供了清晰的信息分区,既不会太拥挤,也不会太空旷。就连网页设计和海报排版中,“九宫格构图法”也被广泛使用——把画面分成九等分,把重点元素放在交叉点上,照片立刻就显得更有层次感。

更有趣的是图像处理领域。现在很多AI修图软件都会自动套上一个半透明的九宫格参考线,帮助用户裁剪或构图。摄影师管这叫“三分法则”,其实就是九宫格的简化应用。我把这个技巧教给朋友拍照时,他们都说“原来好照片是有套路的”。你看,连艺术创作都被这个古老的结构悄悄指导着。

说到日常使用,最贴近生活的可能就是“九宫格输入法”了。我现在打字基本不用全键盘,手指在那九个字母键上来回滑动,已经成了肌肉记忆。第一次用的时候我还挺不适应,总觉得这么少的按键怎么打得快?结果用了几天就再也回不去了。它的原理其实很聪明:把26个字母压缩到9个键上,靠拼音首字母组合和智能预测来还原词语。虽然偶尔会出错,但它极大提升了单手操作的效率,特别是在走路或者骑车时发消息,简直不能更方便。

我曾经好奇地查过数据,发现国内超过七成的年轻人都在用九宫格输入法。它不只是输入方式的简化,更是一种人机交互的进化——用最少的操作完成最多的信息表达。某种程度上,这和古代九宫格追求“以简驭繁”的哲学不谋而合。不管是大禹时代的神龟背纹,还是今天手机屏幕上的滑动轨迹,人类一直在寻找那种既能承载复杂信息又保持简洁形式的表达方式。

九宫格就这样悄无声息地融入了现代社会的方方面面。它不再是书本上的古老符号,而是活在算法里、教室中、设计稿上和每个人的指尖之下。它的形态变了,名字也可能被淡忘,但那种追求平衡、秩序与逻辑的精神,始终未曾改变。