配电箱电路图怎么看?零基础读懂家庭用电系统,轻松排查故障

我家装修那会儿,第一次看到配电箱电路图时真是一头雾水。密密麻麻的线条、各种奇怪符号,还有不同颜色的线路交织在一起,完全不知道从哪看起。后来才明白,其实每个配电箱背后都藏着一套清晰的“神经系统”,而电路图就是它的“解剖图”。掌握一些基础知识点后,再看这些图纸就不再那么神秘了。今天我就把我学到的东西分享出来,帮你一步步看懂配电箱电路图的基本逻辑。

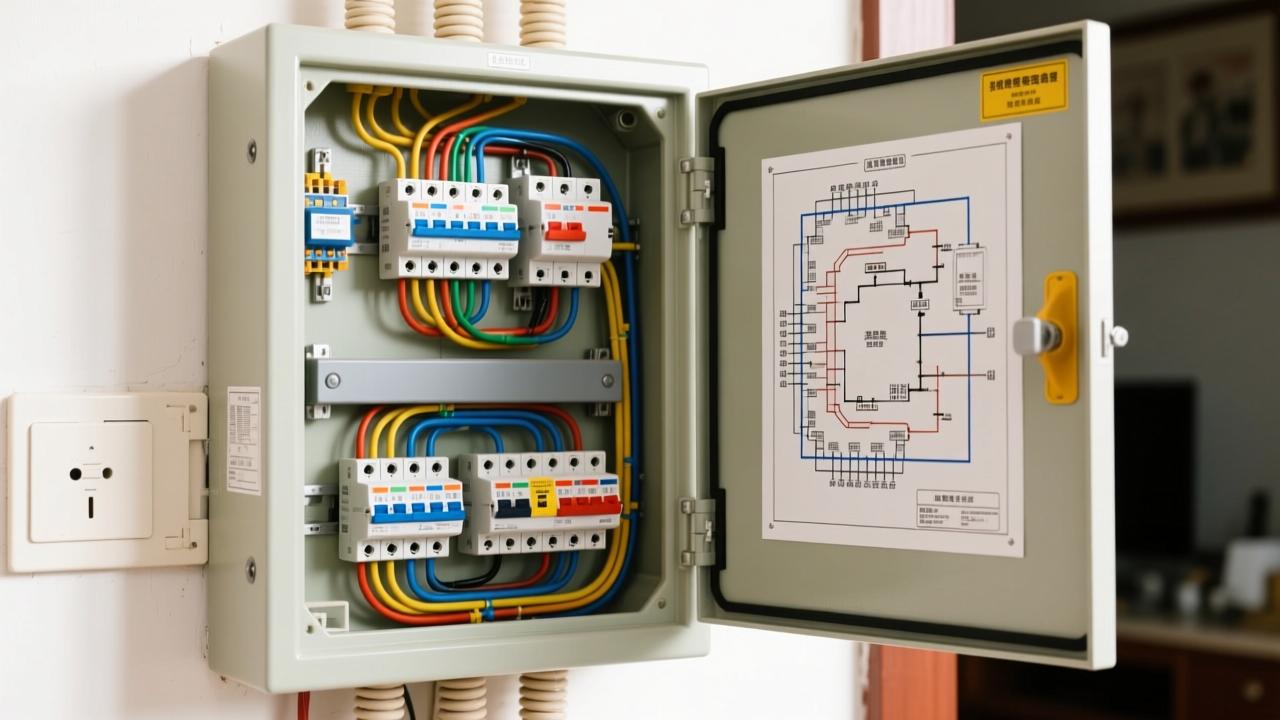

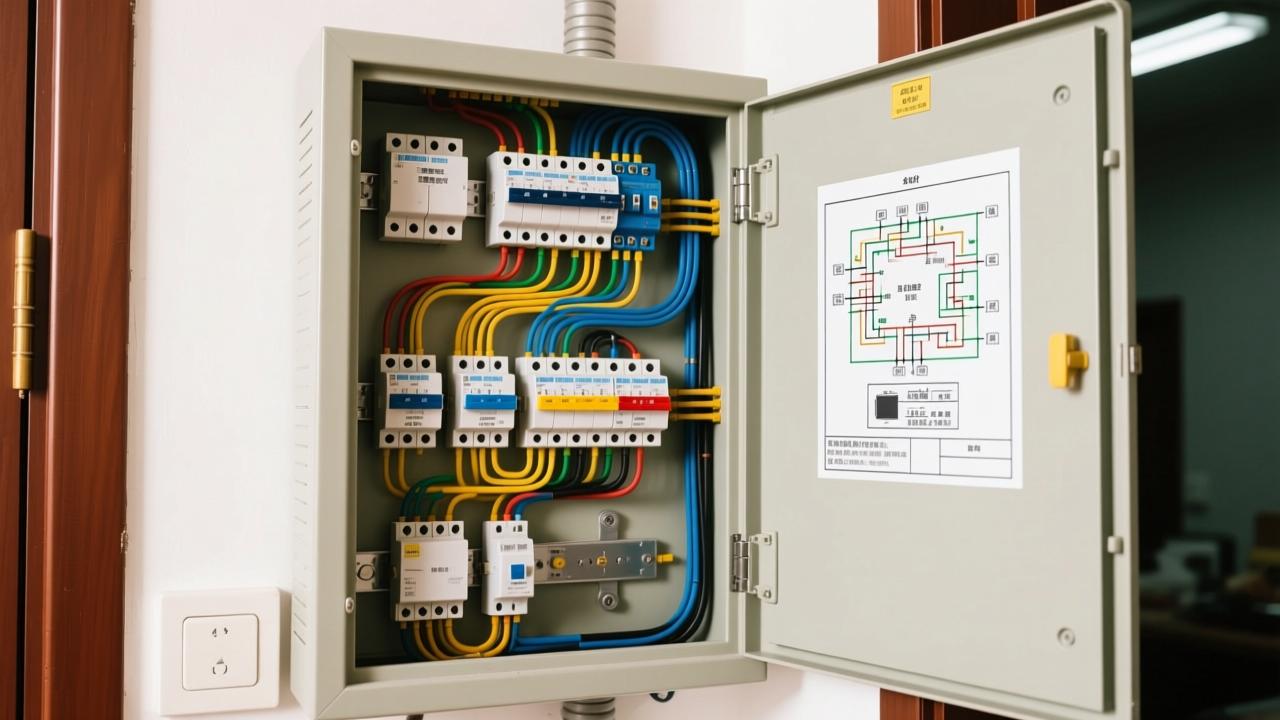

理解配电箱,首先要搞清楚它到底是什么组成的,怎么工作的。说白了,配电箱就像是家里的电力调度中心,所有进来的电都要经过它来分配和管理。我当初拆开自家配电箱的时候,发现里面主要由几个关键部件组成:总开关、分支断路器(也就是常说的空气开关)、漏电保护器、零线排和地线排。电流从外面进来先经过总开关,然后被分到各个回路,比如照明、插座、空调等。每个回路都有独立的保护装置,一旦某条线路出问题,只会跳对应的开关,不会影响其他区域用电。这种设计既安全又方便排查故障。

更让我觉得巧妙的是,整个系统是闭环运行的。火线把电送进来,用电器工作之后,电流通过零线返回,形成一个完整通路。地线则作为安全备份,在设备漏电时把电流引向大地,避免人触电。我在厨房装烤箱时特别注意了这一点,专门检查了插座的地线是否接好。毕竟大功率电器一旦漏电后果严重,多一分保障就少一分风险。

说到电路图上的那些符号,刚开始我也看得晕头转向。后来慢慢总结出规律,发现它们其实是有标准可循的。比如一个长方形加斜杠通常代表断路器,圆圈里带字母“F”或“QF”的是空气开关,带“RCD”标识的就是漏电保护器。零线一般用蓝色表示,地线是黄绿色条纹,火线则是红色或者棕色。我在对照图纸检查卫生间回路时,就是靠这些颜色标记快速定位到了热水器专线。

还有些细节符号也值得记住。比如两条平行线中间有个波浪线,那是电表的标志;一个圆圈里面画个“T”,可能是变压器;而多个小矩形并列排列,往往表示接线端子排。最实用的经验是:凡是带有箭头指向的线路,多半标注了电流方向或电压等级。我在查看楼道公共配电箱图纸时,就靠这个判断出了主供电来自哪一侧。

单相和三相配电系统的区别,是我研究电路图时遇到的一个重要分水岭。我自己住的是普通住宅,用的是单相电,也就是一根火线、一根零线、一根地线,电压220V,适合日常家电使用。但有一次我去朋友的商铺帮忙看电路,发现他们的配电箱明显复杂得多,图纸上标着L1、L2、L3三条火线,这才意识到他们用的是三相电。三相电主要用于大功率设备,像中央空调、电动机这类,电压380V,供电更稳定。

对比两张图纸我发现,单相配电图结构简单,一般只有一级分路,最多再加个漏保;而三相图不仅有主进线开关,还会分成三个独立相位输出,每相再各自分配若干支路。更有意思的是,有些三相配电箱会做负载均衡设计,把照明、插座、空调平均分配到三相上,避免某一相过载。这让我想起之前家里老是跳闸,后来查出来就是因为所有大功率电器都插在同一相上,导致偏相严重。

现在回头看,读懂配电箱电路图并不是什么高深技能,而是建立在对基本构成、符号含义和供电方式的理解之上。只要你愿意花点时间去观察、比对、实践,很快就能从“看不懂”变成“一目了然”。特别是当你自己动手检修或改造电路时,这份能力真的能省下不少麻烦和费用。

我自己动手规划家里配电系统的时候,才发现这事儿真不能马虎。很多人觉得只要电工来装就行,但如果你不了解基本的设计逻辑,很容易被糊弄,后期还容易出问题。我当初就是坚持参与了整个设计过程,从计算用电负荷到画草图,再到最后安装监督,才确保了家里每个房间的电器都能稳定运行,而且维修起来也方便。今天我就把这一整套流程掰开揉碎讲清楚,让你也能自己掌握主动权。

家庭用电负荷计算与回路划分

刚开始我完全不知道该分多少个回路,后来才知道得先算清楚家里总共要用多少电。这个不是凭感觉来的,而是要一项项加起来。我把所有可能用到的电器都列了出来:客厅空调3匹大概2.5kW,厨房电磁炉2kW,热水器2.5kW,冰箱0.8kW,再加上照明、插座这些常规负载。加在一起总功率差不多接近10kW。考虑到不会所有设备同时满负荷运行,用了个同时系数0.7左右,最终估算最大需求在7kW上下。

根据这个数据,我反推回去看需要多大的进线和总开关。电压按220V算,电流大概是32A左右,所以我选择了40A的双极总断路器,并配了6平方毫米的铜芯主线。这点我很坚持——宁可稍微大一点也不能小,毕竟电线一旦埋进墙里再改就太麻烦了。我家楼上邻居就是因为主线太细,夏天一开空调全家跳闸,折腾了好几个月才重新布线。

接下来是回路划分,这是我最花心思的部分。以前老房子很多都是一个大开关管全屋,那样太不安全也不实用。我现在明白了一个原则:功能独立、功率分离、区域分明。所以我把家里分成了至少六个回路:照明单独一路(10A),普通插座两路(每路16A,客厅和卧室各一),厨房专用一路(20A带漏保),卫生间热水器一路(20A带漏保),空调挂机两台共用一路(16A),柜机单独一路(20A)。这样哪怕厨房电磁炉短路跳闸,也不会影响到别的地方。

特别提醒一点,像厨房和卫生间这种潮湿环境,必须使用带漏电保护的回路。我在选漏保时特意挑了动作电流30mA、响应时间小于0.1秒的产品,安全性更高。另外大功率家电一定要单独走线,不能和其他插座混在一起。记得有次朋友家装修没听劝,把烤箱和微波炉接到普通插座回路,结果一齐开就烧了线路,还好没出大事。

配电箱电路图绘制规范与实例解析

确定好负荷和回路之后,下一步就是画电路图。别以为这只是给电工看的形式主义,其实一张清晰的图纸能极大减少施工错误。我自己拿纸笔先画了个草图,后来用电脑软件做了正式版,标注清楚每一个开关型号、线径、回路用途,连编号都没落下。比如“L1”代表照明,“C1”是厨房插座,“K1”是客厅空调……这样一来,不管是日后检修还是新增线路,一眼就能对应上。

画图的时候我发现有几个关键点必须遵守。首先是主进线要从上往下接入总开关,然后依次引出各个支路。每个断路器下方标明代号和额定电流,旁边注明所带负载类型。火线统一用红色或棕色,零线蓝色,地线黄绿色,绝对不能乱接。我还特意在图纸上画出了零排和地排的位置,标明所有零线最终汇接到零线端子排,地线全部接到接地排,形成完整的保护系统。

举个实际例子吧,我家卫生间那条回路是这么画的:总开关出来→20A漏电保护器→BV-4mm²红蓝双色线穿管沿墙暗敷→接至卫生间防水插座→末端连接储水式热水器。图纸上我还加了个小备注:“此回路禁止与其他插座共用,严禁串接开关”。这样工人一看就明白不能偷懒并线。事实证明,这种细节标注非常有用,安装时果然有人想省事合并线路,被我拿着图纸当场制止了。

还有一个容易忽略的地方是标签管理。配电箱内部每个开关下方都要贴标签,写明控制哪个区域或设备。我看到不少人家的配电箱里全是空白开关,跳闸后根本不知道哪个对应哪里。所以我提前打印好了防水标签条,安装时一一贴好。现在家里老人小孩都知道,“左边第三个是厨房”,再也不用挨个试着合闸了。

配电箱安装流程与安全注意事项

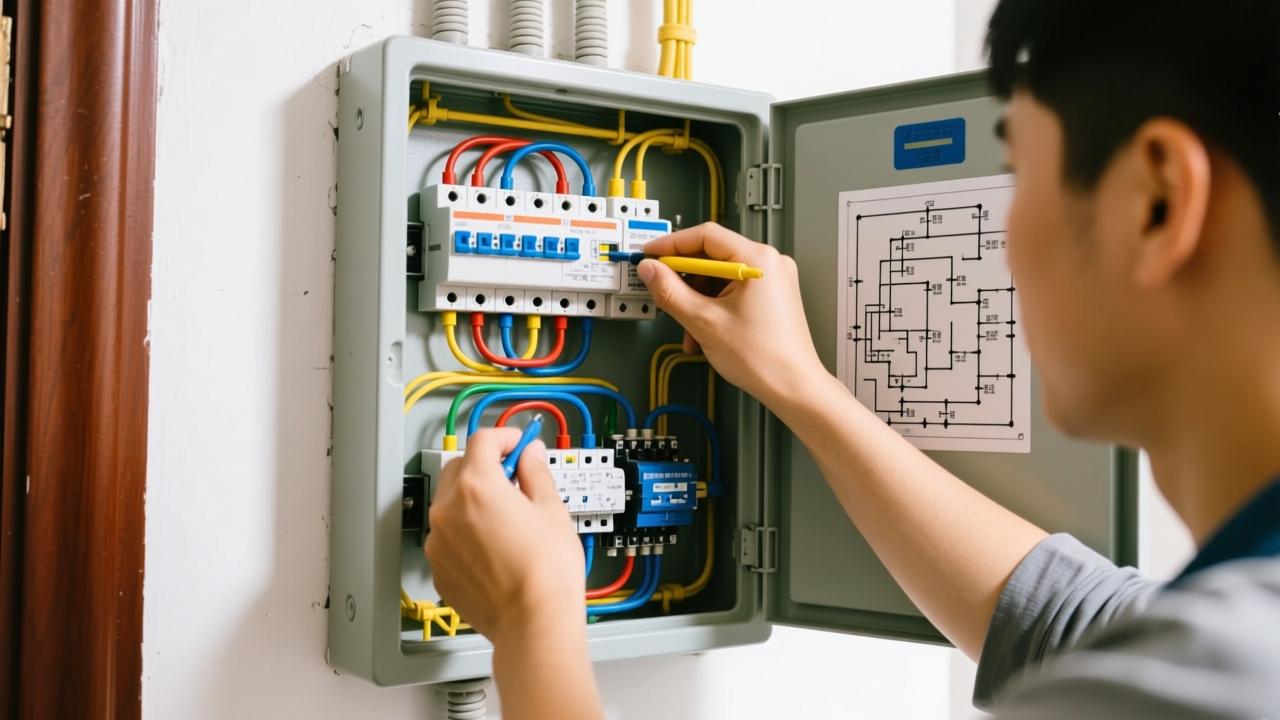

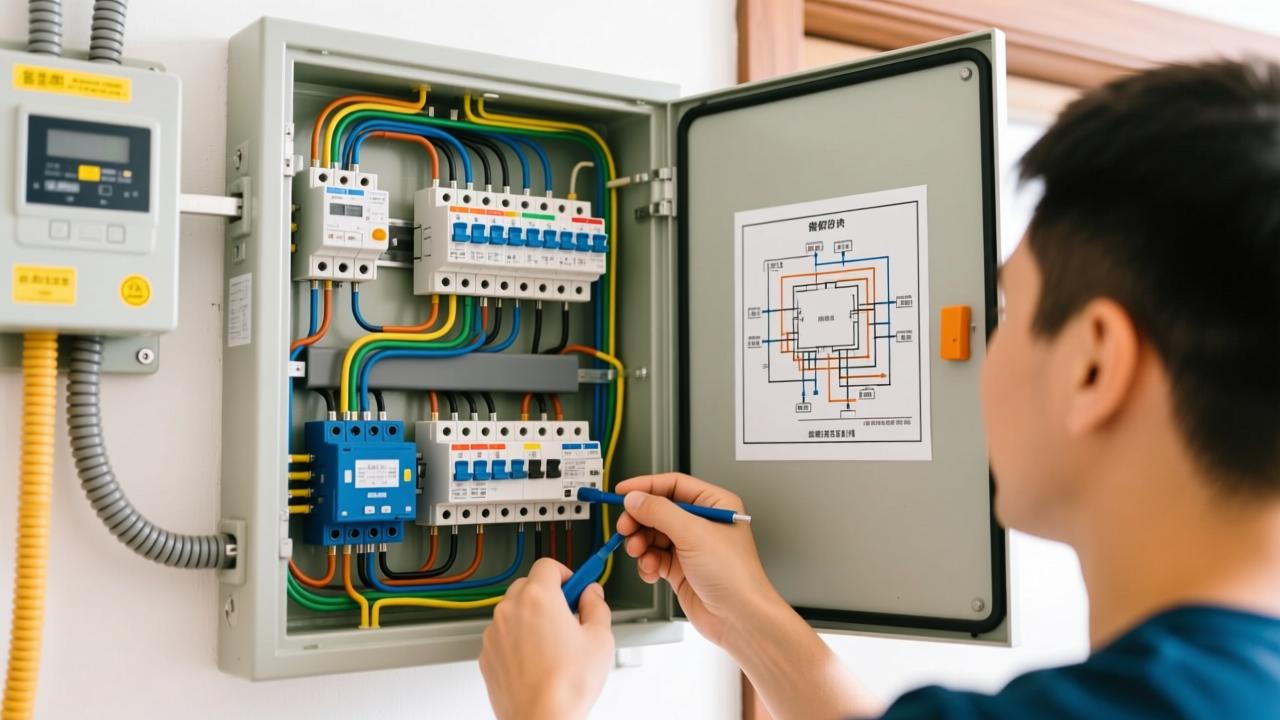

真正开始安装那天,我全程盯着。虽然有专业电工操作,但我发现有些步骤普通人了解了也很有必要。第一步是定位配电箱位置,一般建议放在入户附近、干燥通风处,离地高度1.8米左右,既方便操作又避免孩子误碰。我家是嵌入式安装,在砌墙时就预留了箱体空间,尺寸严格按照厂家提供的参数来做,不然后期塞不进去就尴尬了。

接着是固定箱体、铺设主线。主线从电表箱引来,穿PVC管保护,进入配电箱后先接总开关上口。这里特别注意:火线和零线不能接反,否则会影响漏保正常工作。我拿测电笔一个个确认过极性,确保万无一失。地线则直接引入箱内的接地排,这条线在整个系统中至关重要,绝不能省略或虚接。我记得有个案例,就是因为地线没接牢,洗衣机漏电差点酿成事故。

然后是分支线路的接入。每根出线都要按图纸对应到正确的断路器下口,线头剥皮长度适中,压接牢固。我要求电工用压线帽或接线端子,而不是简单拧在一起包胶布,那样时间久了容易松动发热。所有线路完成后,我还让电工做了绝缘测试,用兆欧表测了各回路对地电阻,确保都在合格范围内。

最后一步是通电调试。我坚持让电工逐路送电,先不开负载,观察开关是否正常闭合。然后再逐一插上灯具、插座测试,确认相位正确、无反接现象。特别是厨房和卫生间的漏保,我亲自按了试验按钮,听到“啪”的一声跳闸才算过关。整个过程花了将近半天,但我心里踏实多了——毕竟这是关系全家用电安全的大事。

现在回头看,从计算负荷到画图再到安装,每一步都不能含糊。你不需要成为专家,但至少要知道标准是什么、该怎么检查。只有这样,才能保证家里的配电系统既安全又耐用。下次我会继续分享常见问题和优化方案,帮你避开更多坑。

我家刚装修完那会儿,总觉得配电箱装好了就万事大吉。结果住了不到两个月,厨房一开电磁炉,整个客厅的灯就开始闪;更离谱的是有天半夜热水器自己跳闸,卫生间没法用热水,折腾到凌晨才恢复供电。这些问题让我意识到,图纸画得再规范、安装过程盯得再紧,如果前期没考虑到实际使用中的隐患,后期照样出状况。于是我开始研究那些容易被忽视的问题,并一点点调整优化,现在家里用电稳定多了。下面这些经验,都是我踩过坑之后总结出来的,希望能帮你少走弯路。

典型电路故障识别与排查方法

刚开始遇到跳闸,我也只会打电话叫电工,后来发现很多问题其实自己就能判断。比如有一次厨房插座突然没电,但总开关没跳,其他房间也正常。我拿测电笔一测,火线没电,零线带电——这明显是线路断了或者接头松了。顺着回路往配电箱查,果然发现那个支路断路器下口的螺丝没拧紧,铜线已经有点发黑。重新压紧后恢复正常,省了一次上门费不说,还让我明白了定期检查的重要性。

还有一次是频繁跳漏保,尤其是洗澡的时候。一开始以为是热水器漏电,差点就要拆墙换线。后来静下心来一步步排查:先把热水器从回路中断开,通电测试漏保不再跳;再单独给热水器供电,发现绝缘电阻偏低。原来是老旧热水器内部加热管老化导致轻微漏电。换了新机器后问题彻底解决。这个经历教会我一个思路——不要一上来就怀疑线路,先隔离负载,再反向验证。

电压不稳也是个隐形杀手。我家最初照明回路和插座共用一路,结果每次空调启动,走廊灯就明显闪烁一下。用电压表测了才发现瞬时压降超过10%。解决方案很简单:把照明单独分出来,用独立回路供电。改完之后灯光稳定了,连电视开机都不再出现“滋”的一声杂音。这种细节平时不起眼,但长期下来对电器寿命影响很大。

我自己现在养成个习惯,每个月都会做一次简单巡检:看看配电箱里有没有异味、开关表面是否发烫、各指示灯是否正常。发现问题早处理,总比等到烧坏了再修强。特别是老房子改造时,线路老化不易察觉,一定要结合实际情况做针对性检测,别光看表面有没有跳闸。

漏电保护器与空气开关的合理配置

很多人以为只要装了漏保就万无一失,其实不然。我当初为了省钱,在非潮湿区域也全装了漏电断路器,结果用了半年就开始误动作。后来才知道,普通插座和照明回路如果线路较长或设备较多,本身就存在一定自然泄漏电流,多个小泄漏叠加起来就可能触发跳闸。正确的做法应该是按区域功能来配——厨房、卫生间、阳台等潮湿场所必须带漏保,而照明、普通插座这些干区回路可以用普通空开,只在总开关处设一级漏保作为后备保护。

还有一个常见错误是上下级保护不匹配。比如总开关用了40A漏保,下面分支却用了32A的漏电断路器,这样一旦某个支路故障,可能总闸先跳,造成全家停电。理想的情况是分级保护:分支用小电流漏保(如20A),总开关用大一号的普通空开或延时型漏保,确保故障时局部跳闸,不影响其他回路。我在整改时就把总开关换成了不带漏电的40A双极空开,只保留关键支路的漏保,效果立竿见影。

空气开关的选型也不能马虎。市面上有些便宜产品分断能力低,遇到短路可能直接炸裂。我特意选了分断能力6kA以上的品牌型号,虽然贵一点,但关键时刻能保命。另外注意C型和D型脱扣曲线的区别:家用一般选C型(适用于照明、插座等阻性负载),如果有大功率电机类设备(比如中央空调、水泵),就得用D型,否则启动瞬间就会误跳。

我自己在配电箱里做了明确标注:“L1 照明 C10”、“K1 柜机 D20”、“C2 厨房插座 C20+30mA漏保”,这样一目了然,维修时不会搞混。建议你也这样做,哪怕是手写贴个标签,都比空白开关强百倍。

老旧住宅配电系统升级改造建议

住进老小区的房子后我才体会到什么叫“带病运行”。原来的配电箱还是上世纪九十年代的老式保险丝盒,电线细得像面条,零地混接,根本没有独立接地。第一次想加装即热式热水器,电工看了直摇头:“你这线路最多撑15A,别说热水器,多开两台空调都危险。”这话吓到我了,赶紧着手升级。

第一步是彻底更换配电箱。我选了个标准模数化金属箱体,预留了足够扩展空间,至少能加到12个回路。主进线换成10mm²铜缆,穿阻燃管从电表箱重新引入,总开关配40A双极断路器。最关键的是新增独立接地极——在楼下外墙打孔埋入镀锌角钢,引上线接到箱内地排,形成真正有效的接地系统。这一步不能省,否则漏保根本起不到保护作用。

然后是回路重构。原线路全是主线一分到底,插座串联成一条链,一处出问题全屋瘫痪。我请专业人员重新布线,所有支路采用放射式布线,每个功能区独立供电。厨房、卫生间全部换4mm²专线,空调挂机用2.5mm²以上,照明用1.5mm²就够了。虽然多花了点人工费,但换来的是几十年的安全使用周期。

最后是智能化补充。我在主回路上加装了电量监测模块,通过手机就能看到实时功耗,还能设置超载预警。某次发现夜间用电异常升高,查出来是冰箱压缩机卡滞导致持续高耗电,及时更换避免了更大损失。这类小投入带来的便利和安全保障,远远超过初期成本。

回头看这一整套改造,核心思路就是四个字:安全为本。不管是识别故障、配置开关,还是老房升级,所有的决策都应该围绕“预防为主、分级保护、便于维护”展开。你现在觉得麻烦的事,将来很可能就是避免一场事故的关键。