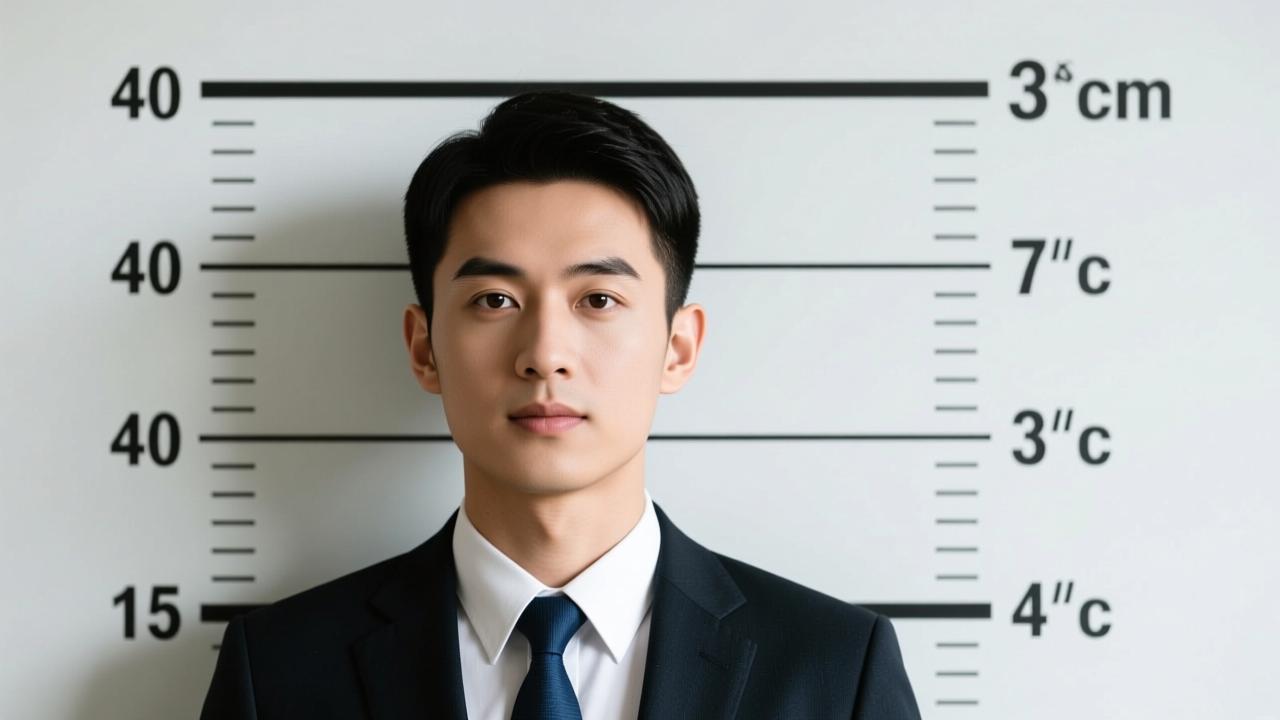

3尺是多少厘米?一分钟搞懂市尺换算,轻松应对身高、布料、家具尺寸

很多人听到“3尺是多少厘米”这个问题时,第一反应可能是愣一下。我们从小学就学过厘米、米这些单位,但在生活中,“尺”这个说法又频繁出现,尤其是在买布料、量身高,甚至形容孩子长多高时。要搞清楚3尺到底是多少厘米,得先弄明白“尺”和“厘米”到底是什么,它们之间是怎么换算的。这不只是一个数学问题,更是一个连接传统习惯和现代标准的实际需求。

你有没有注意到,长辈常说“这孩子都三尺高了”,而医生却说“宝宝身长100厘米”。其实他们说的很可能是一回事。这里的“尺”不是随便说的,它是中国传统的长度单位,而“厘米”是国际通用的标准单位。理解这两者之间的关系,能帮我们在日常交流中少些困惑,多些准确。

1.1 中国传统长度单位“尺”的定义与历史背景

“尺”这个单位在中国已经有几千年的历史了。早在商周时期,古人就开始用“尺”来测量长度。那时候没有精密仪器,人们常用身体部位作为参照,比如“一拃”“一步”“一尺”。最初的“尺”大致相当于成年人从手腕到指尖的距离,所以不同朝代、不同地区,“尺”的实际长度并不完全一样。

随着时代发展,历代王朝对“尺”的长度有过多次调整。比如汉代的一尺大约是23.1厘米,唐代则接近30厘米。到了明清时期,市制单位逐渐规范,一尺定为约33.33厘米。新中国成立后,为了统一计量标准,正式将“市尺”定义为1/3米,也就是大约33.333厘米。这种“市尺”一直沿用到今天,在菜市场、裁缝店、家庭对话中依然常见。

虽然现在官方推广国际单位制,但“尺”作为一种文化习惯,并没有消失。特别是在描述身高、布匹、房间尺寸时,很多人还是习惯用“尺”来表达。它不仅仅是一个度量工具,更是一种语言习惯和文化记忆。

1.2 国际标准长度单位“厘米”的基本概念

和“尺”不同,“厘米”是国际单位制中的标准长度单位。它的全称是“厘米”,符号是cm,是“米”的百分之一,也就是说1米等于100厘米。这套系统起源于法国大革命时期,后来被全球大多数国家采用,成为科学、工程、教育等领域的通用标准。

你在学校里用的直尺,上面密密麻麻的小格子,基本都是以厘米和毫米为单位的。每一大格是1厘米,每一小格是1毫米。这种划分非常精确,适合做精细测量。相比之下,中国传统单位虽然实用,但在精度和统一性上不如国际单位。

更重要的是,厘米属于十进制系统,计算起来特别方便。比如你要把50厘米加30厘米,直接就是80厘米;换成米,就是0.8米。而如果用“尺”,就得先换算成统一单位才能计算,稍微麻烦一点。这也是为什么现代教育体系从小教我们使用厘米、米、千米的原因。

不过话说回来,国际单位再标准,也挡不住老百姓的习惯。就像我们现在还在说“斤”,而不是“千克”一样。“厘米”和“尺”共存,其实是标准与习惯的融合。

1.3 “尺”与“厘米”之间的换算公式解析

那么,“尺”和“厘米”之间到底怎么换算?关键就在于这个数字:33.333…。按照中国现行的市制单位规定,1尺 = 1/3 米 = 100/3 厘米 ≈ 33.333厘米。这个换算关系看起来简单,但很多人容易记错,尤其是把它和“英尺”搞混。

你可以这样记:3尺正好是1米,也就是100厘米。反过来,1尺就是100除以3,约等于33.33厘米。这个“三尺一米”的口诀在民间流传很广,特别好记。下次有人问你3尺是多少厘米,你可以直接说:“就是一米,100厘米。”

这个换算在实际生活中非常有用。比如妈妈去买窗帘布,老板说“这块布有6尺宽”,她心里马上就能算出差不多是2米。再比如给孩子量身高,老人说“这娃快三尺了”,你就知道大概是90多厘米,快一米了。掌握这个换算关系,沟通起来就顺畅多了。

当然,前提是你得确认对方说的是“市尺”,而不是“英尺”或者其他类型的“尺”。这一点我们在后面会详细讲,但现在只要记住:在中国日常语境下,说的“尺”通常指的就是市尺,1尺≈33.33厘米。

说到3尺是多少厘米,答案其实很直接:3尺等于100厘米。这个数字不是估算,也不是约数,而是由中国现行市制单位标准明确规定的。很多人听到这里会恍然大悟:“怪不得老人常说‘三尺就是一米’!”这句话看似是口语化的表达,实际上完全符合官方换算规则。

我们来一步步算一遍。按照国家规定的市制长度单位,1尺 = 1/3 米。而1米 = 100厘米,所以:

1尺 = 100 ÷ 3 ≈ 33.333厘米

3尺 = 33.333 × 3 = 100厘米

你看,乘法一做,正好凑成整百。这种设计其实是人为规范的结果——为了让传统单位和国际单位更好地对接,新中国在制定度量衡标准时,特意将“市尺”定义为“三分之一米”,让“三尺合一米”成为精确关系,而不是粗略说法。这既保留了民间习惯,又方便了统一管理。

我自己第一次意识到这一点是在给家里定做窗帘的时候。商家说窗宽“9尺”,我立刻心算了一下:9除以3等于3,那就是3米,也就是300厘米。不用查手机、不用列式子,几秒钟就得出了结果。这种换算的便利性,正是建立在“3尺=100厘米”这个精准基础上的。

2.2 常见误解:市尺、英尺与米制单位的混淆辨析

但现实生活中,很多人搞混了“尺”的类型,导致换算出错。最常见的误会就是把“市尺”当成“英尺”(foot)。英语里常说“5 feet tall”,翻译过来是“5英尺高”,而1英尺≈30.48厘米,跟中国的“市尺”不一样。有人一听“3尺”,就以为是3英尺,马上算成91.44厘米,虽然接近100,但已经偏差了8厘米多。

更麻烦的是,在一些电商平台或进口商品描述中,“inch”被误译为“寸”,“foot”被写成“尺”,导致消费者误以为外国人的“6尺身高”只有180多厘米,其实那是将近183厘米甚至更高。要知道,西方人说的“6英尺”大约是182.88厘米,而中国传统的“6尺”才是整整2米!两者差了十几厘米,穿衣服、买床铺都可能出问题。

我还遇到过一次尴尬事。朋友从国外带回一条裤子,标签上写着“waist 32 inches”,他问我这大概是多少“尺”。我告诉他,32英寸约等于81.28厘米,再换算成市尺的话,用81.28 ÷ 33.333 ≈ 2.44尺,也就是大约2尺4寸左右。他一开始不信,非说“那不是快三尺了吗?”后来拿卷尺一量才发现,国内裁缝说的“腰围二尺四”确实对应80厘米上下,这才明白不能直接把英寸当市尺用。

所以一定要分清语境:在中国日常对话中,“尺”默认指的是“市尺”;而在英文环境或涉及欧美产品时,“foot”或“inch”属于英制单位,必须单独换算,不能混为一谈。

2.3 日常生活中的应用场景:身高、布料、家具尺寸等

明白了3尺=100厘米之后,你会发现它在生活中无处不在。最典型的就是形容孩子的身高。老一辈人喜欢说“这孩子都三尺高了”,听起来像是夸张,其实非常准确——三尺正好一米,说明孩子大概在一岁左右,开始学走路了。儿科医生记录婴幼儿身长时虽然用厘米,但家长交流时还是更习惯用“尺”。

我去儿童服装店买衣服时,店员经常问:“宝宝多高啦?”我说“快一米了”,她马上反应:“哦,差不多三尺吧?”然后迅速拿出适合90到100厘米身高的款式。这种沟通效率很高,说明“尺”作为一种生活化单位,依然有很强的生命力。

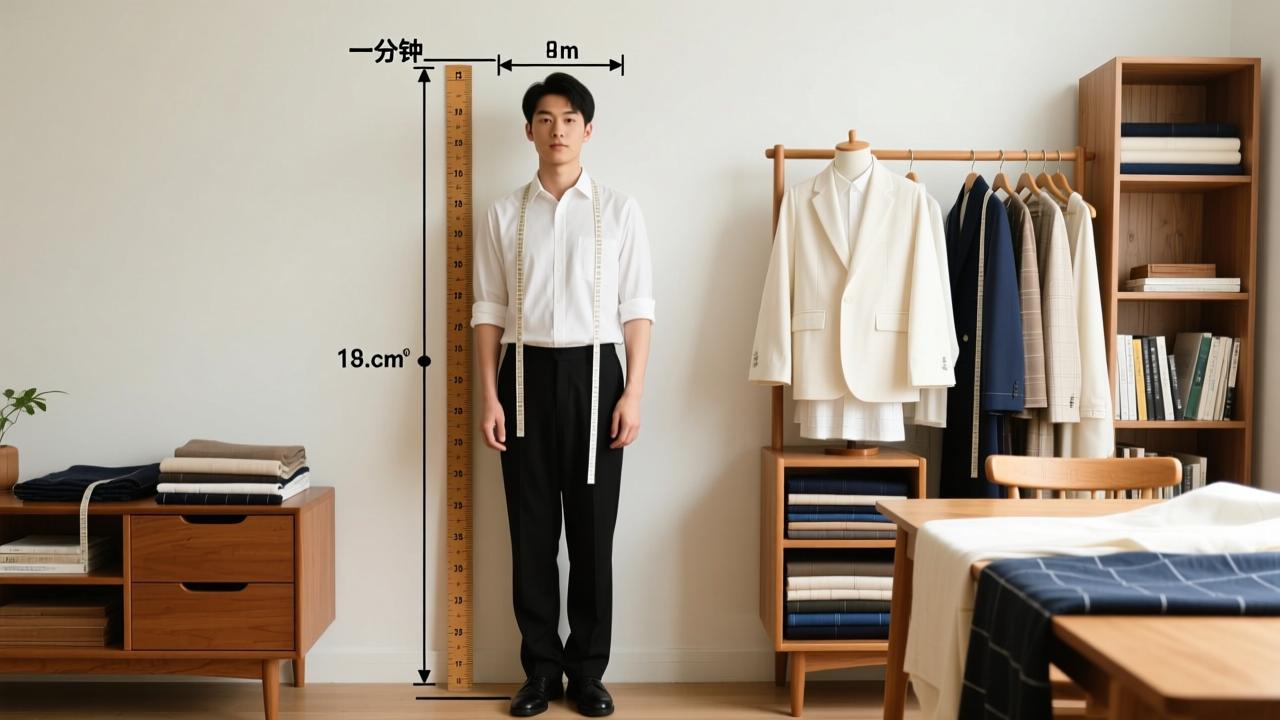

另一个常见场景是买布料。我妈每次去做衣服,都会跟裁缝说“这件上衣要两尺五的布,裤子起码四尺”。她心里有一本账:1尺≈33厘米,2.5尺就是82.5厘米,足够做一件短上衣。如果要做长裙或者大衣,动辄七八尺布,加起来就是两米多。这种说法比说“我要2.3米布”显得更亲切,也更容易口头估算。

还有家具尺寸。有些老式床板、门框、衣柜的高度仍然用“尺”来描述。比如“这张桌子两尺半高”,换算下来就是83厘米左右,刚好适合成人坐着使用。装修师傅之间也常用“尺”交流,既快又不容易听错。尤其是在农村或小城镇,卷尺上同时标着厘米和市尺,两边都能看懂。

说到底,“3尺是多少厘米”不是一个冷冰冰的数学题,而是一个连接过去与现在、家庭与社会的生活常识。你知道它是100厘米,不仅能准确购物、量体裁衣,还能听懂长辈的话,理解传统文化里的智慧。

其实不只是3尺,生活中我们经常会遇到各种“尺”的说法,比如买布时说“两尺布”,量身高说“四尺多了”,甚至有人形容个子矮会说“还不到一尺半”。这些数字背后到底对应多少厘米?搞清楚它们的换算关系,能让我们在日常交流中更从容。

先来看一组常用的市尺到厘米的对照。既然1尺等于约33.333厘米,那其他数值也就容易推算了:

- 1尺 ≈ 33.33厘米

- 2尺 ≈ 66.67厘米

- 3尺 = 100厘米(精确值)

- 4尺 ≈ 133.33厘米

- 5尺 ≈ 166.67厘米

- 6尺 = 200厘米

你会发现一个规律:每增加3尺,就正好多出1米。这种设计不是巧合,而是国家统一市制单位时特意安排的。我在帮家里老人整理旧衣服尺寸记录的时候,看到他们用纸笔记着“裤长四尺二”,当时一头雾水,后来换算成140厘米才明白,那是条适合一米四左右孩子穿的裤子。有了这张表,再碰到类似情况,一眼就能心算出来。

有时候亲戚聊天说起小孩长高了,“上个月才三尺七,现在都四尺挂零了”,听着像打谜语,其实就是在说123厘米到133厘米之间。我女儿刚学会走路那会儿,我妈天天念叨“快到三尺啦”,等真量了一次发现是98厘米,离100差不太多,大家还是挺惊喜的。这种以“尺”为单位的成长记录,在很多家庭里是一种温情的习惯。

3.2 身高类比:3尺身高是多少厘米?婴幼儿身长的常见表达

说到孩子身高,3尺确实是个标志性节点。100厘米对于婴幼儿来说,意味着从婴儿期迈向幼儿阶段。一般宝宝出生时平均身长50厘米左右,也就是一尺五上下;半岁时大概七尺左右(约70厘米);到了一岁前后,很多孩子就能达到三尺——也就是1米高。

我儿子十一个月体检时量出97厘米,医生笑着说:“快冲三尺了。”回家后我跟爸妈一说,他们也特别高兴,觉得“三尺”听起来比“接近一米”更有成就感。这种说法在老一辈人中特别流行,好像过了三尺才算真正“站起来”了。有些地方还保留着“抓周”仪式,孩子爬过三尺线拿东西,象征未来有出息。

其实医学上并不用“尺”来评估发育,但家长之间的交流却离不开它。我去母婴群问衣服尺码,总有人说“我家娃三尺二穿M码正合适”,我马上就知道那是106~107厘米,直接对照品牌表格选就行。这种基于“尺”的经验分享,既接地气又实用,尤其适合快速判断童装、鞋码或床铺大小。

更有趣的是,有些婴儿床的宣传页上写着“适合60cm-100cm宝宝使用”,但销售介绍时会补一句:“差不多就是从一尺八到三尺这个阶段。”听的人瞬间就有画面感了。可见传统单位并没有消失,只是悄悄融入了现代生活的语言体系里。

3.3 实用技巧:快速心算“尺”转“厘米”的方法

掌握一些小技巧,能把“尺”换“厘米”变成脱口而出的事。我自己总结了几种特别顺手的心算法:

最简单的就是记住“3尺=100厘米”,然后以此为基准加减。比如你要算4尺,那就是“100 + 33.3 = 133.3厘米”;如果是5尺,再加一个33.3就是166.6厘米。反过来,2尺就是“100 - 33.3 = 66.7厘米”。这个方法适合对精度要求不高但需要快速反应的场景,比如逛街挑衣架上的裤长。

还有一个更快的办法:把“尺”数乘以3,再当成“米”的小数点前移两位。举个例子,4尺 × 3 = 12,那就相当于1.33米,也就是133厘米。为什么可行?因为1尺=1/3米,所以n尺≈n÷3米,而n÷3可以粗略看成(n×3)÷9,但更直观的做法是直接记倍数关系。我买窗帘布时常用这招,老板说“这块要五尺”,我心里默念“5×3=15”,知道大概是1.65米左右,立刻判断够不够用。

如果你习惯用手机计算器,也可以记住“除以3再乘100”的公式:厘米数 = 尺数 ÷ 3 × 100。不过说实话,练几次之后,大多数人都能形成肌肉记忆。我现在听到“两尺五”,脑子里自动跳出83厘米,连算都不用算。

这些技巧看似微不足道,但在菜市场讲价、裁缝沟通、儿童用品选购时特别管用。有一次我去定制旗袍,师傅问我袖长想要多少,我说“两尺一”,他立马拉尺子比划到69厘米位置,动作干脆利落。那一刻我觉得,懂一点“尺”的换算,不只是为了算数准确,更是为了能和这个世界顺畅对话。