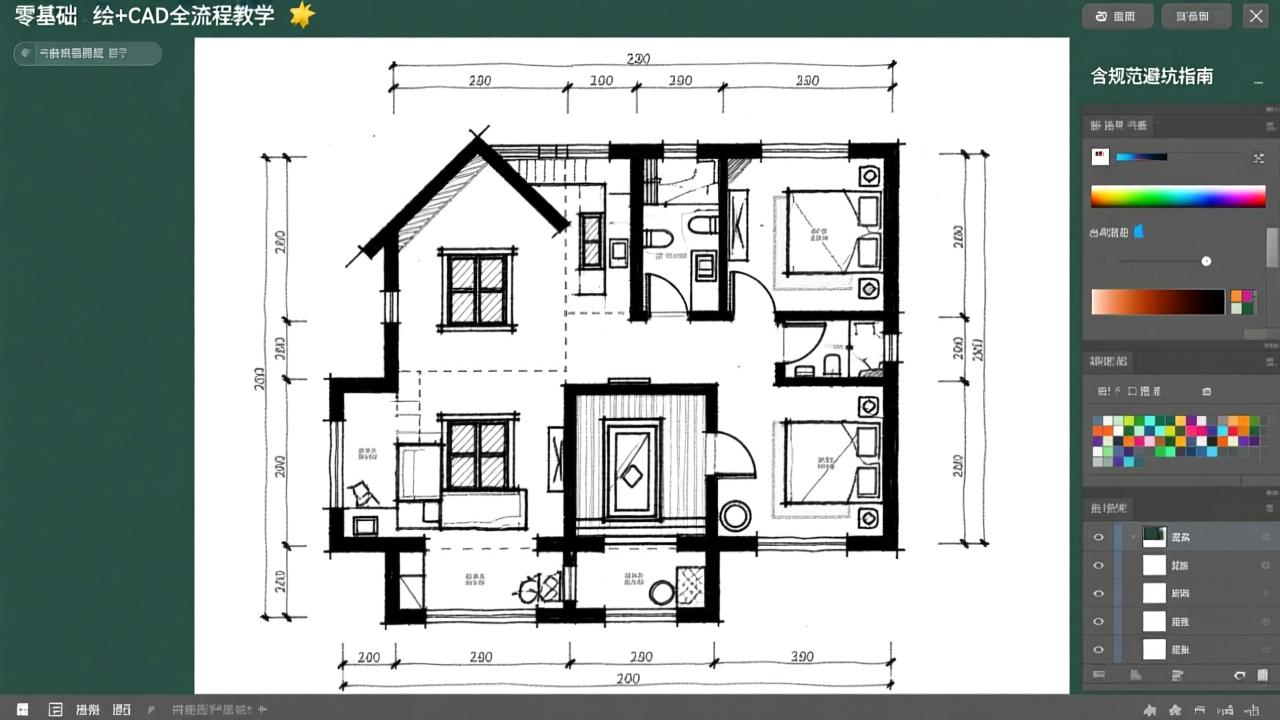

瓷砖空鼓率超标怎么办?国家标准+检测修复全攻略

我经常在工地上听到师傅们聊起瓷砖“空鼓”这事儿,有人觉得敲一敲响一点没关系,反正不影响走路;也有人特别较真,一块砖敲起来声音不对就要砸了重铺。其实啊,空鼓不是小事,它背后有明确的国家标准和质量要求。很多人不知道,瓷砖一旦出现大面积空鼓,轻则影响使用体验,重则带来安全隐患。咱们今天就从头说起,把瓷砖空鼓率这件事讲明白。

很多人以为“空鼓”就是瓷砖敲起来咚咚响,其实没那么简单。所谓瓷砖空鼓率,指的是铺贴完成后,瓷砖与基层之间粘结不牢、出现局部脱空的面积占总铺贴面积的比例。这种脱空通常是因为水泥砂浆没压实、基层处理不到位或者材料配比不当造成的。比如墙面太光滑没拉毛,砂浆太干或太稀,甚至工人赶工期一次性刷胶太多,都会导致粘不住。时间一长,热胀冷缩加上外力作用,空鼓的地方就会越来越明显,甚至出现开裂、脱落。

国家对这个问题早就有明文规定。根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018里的要求,室内墙面和地面的瓷砖铺贴工程中,单块瓷砖允许存在一定程度的空鼓,但必须控制在合理范围内。具体来说,边角部位允许有轻微空鼓,但中心区域不允许出现大于总面积10%的空鼓情况。更关键的是,任何一块瓷砖的空鼓面积不得超过该砖面积的5%,且不得出现松动或翘边现象。

这个标准听起来有点专业,其实可以这么理解:你拿个小锤子轻轻敲瓷砖,如果中间部分发出空响,那基本就算不合格;要是四角有点响声,问题不大,但如果超过五分之一的面积都空了,那就得返工。而且规范还特别强调,踢脚线、拼接缝这些边缘位置也不能马虎,虽然允许一定弹性,但整体合格率要达标。

不同地方的要求还不一样。比如说家里客厅、卧室的地砖,空鼓率控制相对宽松一些,毕竟人走动少、荷载小,只要不松动、不影响美观就行。可如果是厨房、卫生间这种湿区,或者是商场、医院、学校这类公共场所的地面,标准就严格多了。因为这些地方用水频繁、人流密集,一旦瓷砖鼓起来甚至脱落,很容易造成滑倒事故。所以公共区域的地砖几乎不允许有任何空鼓,墙面也不能超过3%的空鼓比例。

再往深了说,空鼓率超标可不是光看着不舒服那么简单。一开始可能只是声音异常,过段时间就开始出现裂缝,接着瓷砖边缘翘起,最后直接崩瓷或者整块掉落。尤其是高层住宅外墙贴砖,万一高空坠落,后果不堪设想。另外,空鼓还会破坏防水层的完整性,水分顺着缝隙渗进去,墙体内部长期潮湿,容易发霉、掉粉,钢筋也可能锈蚀,直接影响建筑寿命。

所以说,别看一块砖不大,里面的门道可不少。国家标准定得细,就是为了保证大家住得安心。施工方不能图省事偷工减料,业主也不能只看表面效果而不去检查细节。了解这些规定,不只是为了验收时挑毛病,更是对自己家负责。接下来的内容里,我会继续带你看看怎么检测空鼓、哪些环节最容易出问题,让你在装修过程中心里更有底。

说到瓷砖空鼓,很多人第一反应就是拿个螺丝刀敲一敲,听声音判断有没有问题。这招确实管用,但你知道吗?检测空鼓的方法其实不止这一种,而且每种都有它的适用场景和局限性。我在工地待久了,见过老师傅靠一把小锤子走天下,也见过开发商请专业团队用红外热成像仪查空鼓。今天我就把常见的几种检测方法掰开揉碎讲清楚,让你不管是自己验房还是监督施工,都能看得明白、查得准。

最常用的还是敲击法,也就是我们常说的“听声辨鼓”。操作起来很简单:拿一个金属小锤或者带橡胶头的敲击工具,轻轻敲打瓷砖表面,通过声音来判断背后是否有脱层。如果发出清脆的“叮当”声,说明粘结牢固;要是“咚咚”响,像敲在鼓面上,那基本可以确定有空鼓了。这种方法成本低、上手快,适合家庭自检或大面积初筛。我自己验房的时候就全靠它,一边敲一边做标记,哪里有问题一目了然。不过也有缺点,比如地暖上面铺的砖,有时候因为保温层的关系也会响,容易误判,这就得结合其他方式综合判断。

除了人工敲击,现在一些高端项目已经开始用红外热成像技术来检测空鼓。原理是利用空鼓区域与正常粘结区域的导热性能差异,在加热或自然温差条件下,用红外相机拍出温度分布图。空鼓的地方通常温度变化更明显,在图像上会呈现出不同的颜色区块。这种方法精准、非破坏性,还能生成可视化报告,特别适合大面积公共建筑的质量验收。我之前参与过一个医院项目的交付检查,甲方直接请了第三方机构来做红外扫描,连隐藏在家具底下的地面都查了个遍,数据比人眼和锤子靠谱多了。当然,设备贵、操作复杂,普通业主没必要专门搞这套。

还有超声波检测和激光扫描等高科技手段,虽然精度高,但在日常装修中用得少,主要是科研或重大工程才会启用。对我们普通人来说,掌握好敲击法就够了,关键是懂得怎么科学评估空鼓的程度。很多人以为只要响就是不合格,其实不然。判断标准要看面积和位置——单块砖四角轻微空鼓,加起来不超过该砖面积的5%,一般不算大问题;但如果中间区域出现大于3%的空鼓,尤其是两块以上相邻瓷砖同时空鼓,就得引起重视了。我自己有个习惯,每次敲完都会拿记号笔画出空鼓范围,再估算比例,心里更有数。

要真正把空鼓率降下来,光靠事后检测不行,关键还得在施工过程中把好关。我见过太多本可以避免的问题,都是因为几个细节没做到位。比如说基层处理,墙面或地面如果不清理干净、不提前润湿,水泥砂浆根本粘不牢。特别是老房子翻新,旧瓷砖没铲除彻底,直接在上面贴新砖,不出三个月准出事。还有工人为了省事,一次性刮太厚的胶泥,干缩后容易起拱,这也是常见诱因。

另一个重点是铺贴工艺。现在流行薄贴法,用专用瓷砖胶代替传统水泥砂浆,粘结力更强,空鼓率也能大幅降低。但我发现不少施工队为了省钱,还是坚持用水泥黄沙,配比还不标准,水多水少全凭手感,结果就是有的地方太稀流浆,有的地方太干粘不住。正确的做法应该是随拌随用,控制好稠度,涂抹时采用齿形刮板拉出均匀条纹,确保胶浆与砖背全面接触。我自己监工时,一定会盯着这一步,发现问题当场纠正。

贴完砖也不能马上撒手不管。养护期很关键,尤其是天气干燥的时候,地面要洒水保湿,防止砂浆过快失水导致收缩开裂。另外,刚贴完的区域必须封闭保护,不能让人踩踏或堆放重物。我有一次去工地巡查,发现工人第二天就在新贴的地砖上推材料车,轮子压过去的地方全都松动了,最后整片返工,浪费钱又耽误工期。

万一入住后才发现空鼓怎么办?别急着砸砖。小范围的边角空鼓,可以通过注浆修复。找一根注射针筒,把调配好的环氧树脂或专用填缝胶注入空鼓缝隙,等固化后再观察是否稳定。这种方法无损、快捷,适合已经完成美缝的瓷砖。但如果空鼓面积超过三分之一,或者已经出现翘边、松动,那就只能拆掉重铺了。这时候要注意,拆除时尽量不伤周边砖,重新铺前必须把基层彻底清理干净,补上新的粘结材料,否则问题还会复发。

说到底,空鼓不是修修补补就能根治的事,预防永远比补救更重要。从选材到施工再到验收,每个环节都要盯紧。作为业主,你不需要成为专家,但至少要知道哪些地方容易出问题,该怎么查、怎么沟通。掌握了这些方法,哪怕请的是装修公司,你也一样能守住质量底线。