玻璃密度多少?全面解析玻璃密度范围、测量方法及工业应用

玻璃密度的基本概念

玻璃密度这个话题听起来有点专业,但其实它和我们日常生活息息相关。比如我们每天用的玻璃杯、窗户上的玻璃,甚至手机屏幕,都跟密度有关系。那到底什么是玻璃的密度?简单来说,它指的是单位体积内玻璃的质量。这个数值能告诉我们玻璃有多“重”或者多“密实”。如果你拿两个同样大小的玻璃块,但一个是普通玻璃,一个是铅玻璃,你会发现铅玻璃明显更沉,这就是密度差异带来的直观感受。

玻璃密度的定义与单位

密度这个概念在物理中很常见,玻璃的密度也不例外。它通常用“克每立方厘米(g/cm³)”或“千克每立方米(kg/m³)”来表示。对于大多数常见玻璃来说,密度一般在2.2到2.7 g/cm³之间。举个例子,普通钠钙玻璃的密度大约是2.5 g/cm³,而铅玻璃因为含有重金属铅,密度可以达到3.1 g/cm³以上。这些数值看起来差别不大,但在实际应用中却影响深远,比如在光学、建筑、电子等领域,对玻璃密度的要求都非常具体。

影响玻璃密度的主要因素

玻璃的密度不是固定不变的,它会受到多种因素的影响。首先是化学成分,不同的玻璃配方会直接影响密度。比如二氧化硅是玻璃的主要成分,但如果加入氧化铅或氧化钡,就会使整体密度上升。其次是温度,在高温下玻璃处于熔融状态,体积膨胀,密度自然会降低。冷却后密度会逐渐稳定。此外,玻璃的制造工艺也会影响密度,比如退火过程是否充分、冷却速度是否均匀等,都会在微观结构上留下影响,从而改变密度表现。所以,即便是同一种类型的玻璃,不同批次之间也可能存在细微的密度差异。

不同种类玻璃的密度对比

玻璃的种类繁多,每种玻璃的用途不同,密度自然也有差别。比如最常见的钠钙玻璃,广泛用于瓶子和窗户,密度大约在2.4–2.5 g/cm³之间。硼硅酸盐玻璃因为耐热性能好,常用于实验室器皿和烤箱玻璃,密度略低,大约在2.2–2.4 g/cm³。而铅玻璃因为含有大量氧化铅,主要用于X射线防护和光学设备,密度可以达到3.1–3.8 g/cm³。还有一些特种玻璃,比如高硅玻璃、石英玻璃,它们的密度更低,甚至低于2.2 g/cm³。这些差异不仅决定了玻璃的重量,还影响了它的光学性能、机械强度和热稳定性,为不同行业提供了多样化的选择。

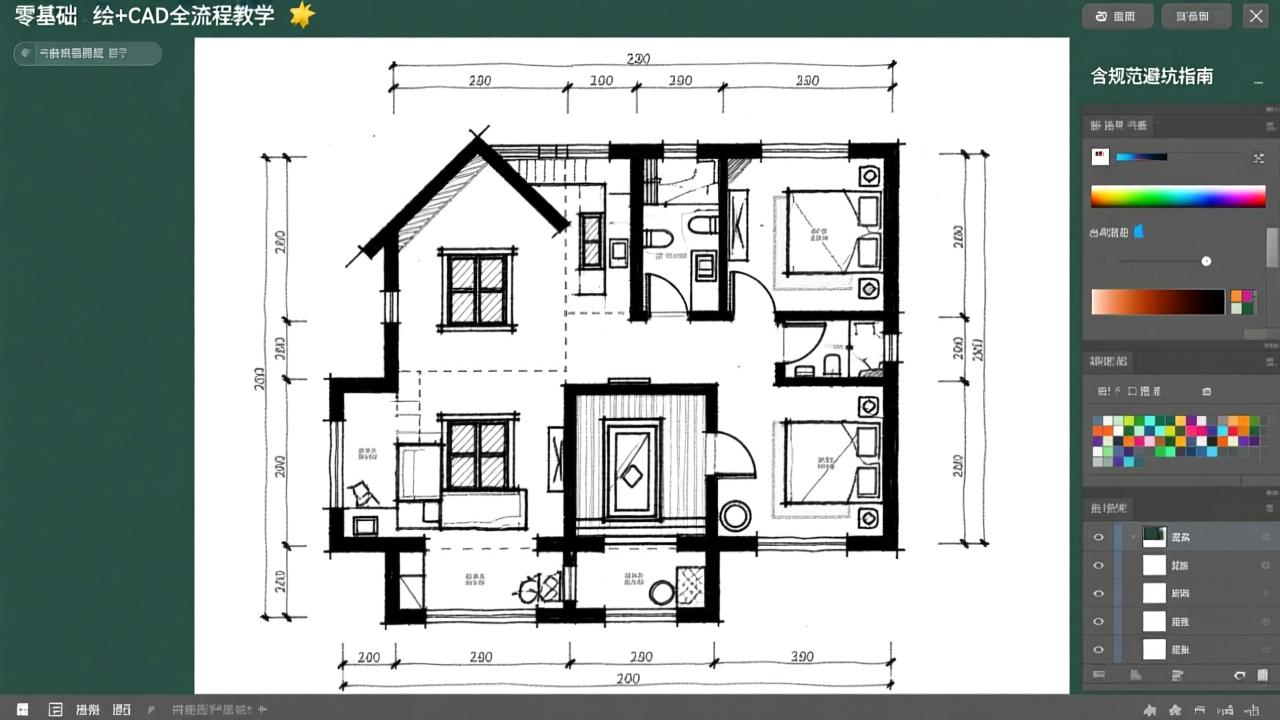

玻璃密度的测量方法

了解玻璃的密度不仅是为了知道它有多“重”,更关键的是,密度数据在科研、生产和质量控制中都扮演着重要角色。那我们是怎么测出一块玻璃的密度的呢?其实方法有很多种,根据测量场景、精度要求和设备条件的不同,我们可以选择不同的技术手段。

实验室常用密度测量技术

在实验室环境下,测量玻璃密度最准确的方法之一是排水法,也叫阿基米德法。这种方法的原理很简单:先测出玻璃样品在空气中的质量,然后把它完全浸入水中,测出它排开水的体积,用质量除以体积就能得到密度。这种方法虽然听起来原始,但只要操作得当,精度非常高,特别适合形状规则或不规则的玻璃样品。

另一种常见的方法是密度梯度柱法。这种方法需要用到一根装有不同密度液体的透明柱子,把玻璃样品放进去后,它会悬浮在与自身密度相同的液体层中。通过比对标准样品的位置,就能判断被测玻璃的密度值。这种方法直观、重复性好,特别适合大批量样品的快速筛查。

还有一些更精密的测量技术,比如X射线密度测定法和浮沉法,它们适用于高精度要求的科研场景。X射线法通过探测玻璃内部原子排列的密度变化来计算整体密度,而浮沉法则利用不同密度的液体来判断样品的密度区间。这些方法虽然设备要求高,但能提供非常精确的数据支持。

现场快速检测方法

如果是在工厂生产线或施工现场,我们不可能每次都用实验室的复杂方法来测密度。这时候就需要一些更快速、便携的检测手段。

一种比较常见的方法是使用便携式密度计。这种设备通常结合了超声波或红外技术,通过测量玻璃对声波或光的响应来估算密度。虽然精度不如实验室方法高,但在现场质量控制中已经足够使用。

还有一种方法叫做“比重块法”,原理和阿基米德法类似,但设备更轻便,操作更简单。工作人员只需要把玻璃样品放在一个已知体积的容器中,然后测量它在特定液体中的浮力变化,就可以估算出密度。这种方法适合现场抽查,特别是在玻璃制造和运输过程中非常实用。

测量误差的控制与优化

不管用哪种方法,测量误差都是不可避免的。但通过一些优化手段,我们可以把误差控制在可接受范围内。

首先,样品的准备非常关键。玻璃表面如果有气泡、裂纹或者杂质,都会影响测量结果。因此,在测量前要确保样品干净、完整,并且尽可能去除表面附着物。

其次,环境因素也很重要。比如温度变化会影响液体体积,从而影响排水法的准确性;空气湿度也可能影响比重块法的测量结果。所以在高精度测量时,通常需要在恒温恒湿的环境中进行。

最后,操作规范也不能忽视。比如在排水法中,玻璃样品必须完全浸入水中,不能有气泡附着;在密度梯度柱法中,液体的密度梯度必须精确标定。这些细节都会直接影响最终的测量结果。

总的来说,测量玻璃密度的方法多种多样,每种方法都有它的适用场景和优缺点。选择合适的方法,不仅能提高测量效率,还能保证数据的可靠性,为后续的应用提供坚实的基础。

不同类型玻璃的密度特性

玻璃的种类很多,不同成分和制造工艺会影响它的密度。在实际应用中,我们常常会遇到钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃、铅玻璃等不同类型,它们的密度各不相同,也决定了它们在不同场景下的用途。了解这些玻璃的密度特性,不仅有助于材料选择,也能帮助我们更好地理解它们的性能表现。

普通钠钙玻璃的密度范围

钠钙玻璃是我们最常见的一种玻璃,比如窗户玻璃、瓶子、杯子这些日常用品大多都是用这种玻璃做的。它的主要成分是二氧化硅(SiO₂)、氧化钠(Na₂O)和氧化钙(CaO),成本低、加工性好,所以应用非常广泛。

这种玻璃的密度通常在2.4到2.6克每立方厘米之间。这个数值听起来可能差别不大,但其实对加工和使用来说已经有些影响了。比如,在建筑行业里,玻璃幕墙的设计就需要考虑玻璃的重量,而钠钙玻璃相对适中的密度让它在轻量化和强度之间找到了一个不错的平衡点。

我曾经在一次玻璃加工项目中接触过钠钙玻璃,当时我们测试了几种不同品牌的玻璃样品,发现它们的密度略有差异,这可能与具体的配方和退火工艺有关。虽然差异不大,但在高精度应用中,这些微小变化还是值得关注的。

硼硅酸盐玻璃的密度特点

相比钠钙玻璃,硼硅酸盐玻璃的成分中加入了氧化硼(B₂O₃),这让它的热膨胀系数更低,耐热性和化学稳定性更强。这类玻璃常用于实验室器皿、炊具玻璃盖、以及一些高要求的光学设备中。

硼硅酸盐玻璃的密度一般在2.2到2.4克每立方厘米之间,比钠钙玻璃略轻。这主要是因为硼的加入改变了玻璃的结构,使得单位体积内的质量有所下降。虽然密度低了一些,但它在高温和温差变化下的表现非常出色,这也是它在工业领域受到青睐的原因之一。

我自己用过一款硼硅酸盐玻璃烧杯,拿在手里明显比普通玻璃轻一些,但它的耐用性和耐高温能力却让我印象深刻。这也让我更清楚地意识到,玻璃的密度并不是衡量性能的唯一标准,但它是理解材料特性的关键指标之一。

铅玻璃与高密度玻璃的性能分析

铅玻璃是一种特殊的玻璃类型,它的最大特点就是密度高,通常在3.1到4.0克每立方厘米之间,甚至更高。这是因为它含有大量的氧化铅(PbO),这让它不仅更重,还具备了出色的光学性能和防辐射能力。

铅玻璃广泛用于X射线防护设备、放射性实验室的观察窗,以及一些高端装饰玻璃制品中。我记得有一次参观一家光学玻璃厂,他们展示了一块铅玻璃样品,拿在手里沉甸甸的,透光性也非常出色。它的折射率比普通玻璃高很多,因此在光学镜头和高端显示设备中也有应用。

除了铅玻璃,还有一些新型高密度玻璃正在被研发,比如含有氧化钽(Ta₂O₅)或氧化锆(ZrO₂)的玻璃材料。这些玻璃不仅密度高,而且具备良好的机械强度和光学性能,适用于精密仪器和特殊防护场景。虽然它们的成本较高,但在特定领域中具有不可替代的优势。

玻璃密度在工业中的应用

玻璃的密度不仅是材料本身的一个基础物理属性,它在工业应用中也扮演着至关重要的角色。从建筑设计到电子产品,再到安全防护领域,玻璃密度的高低直接影响着材料的选择、加工方式以及最终产品的性能表现。在实际工作中,我常常需要根据玻璃的密度来判断它是否适合某个特定用途,比如是否适合用于高层建筑的幕墙,或者是否具备足够的光学性能用于精密仪器。

建筑与装饰材料中的密度需求

在建筑行业,玻璃被广泛用于窗户、幕墙、隔断和装饰面材。这个时候,玻璃的密度就直接关系到整体结构的承重设计和安装成本。比如,普通的钠钙玻璃因为密度适中(大约在2.4到2.6克每立方厘米之间),成为了建筑玻璃的首选材料。它不仅成本低,还具备良好的透光性和可加工性。

我曾参与一个大型商业综合体的玻璃幕墙项目,当时我们就需要综合考虑玻璃的密度、强度和热工性能。最终选择的是中空钢化玻璃,它由两层钠钙玻璃组成,中间填充惰性气体。虽然整体密度不算特别高,但通过结构优化,既保证了安全性,又降低了整体建筑的荷载压力。这也让我意识到,在实际工程中,我们不只是单纯看玻璃密度这个数值,而是要结合整体设计来做出合理选择。

另外,在室内装饰领域,玻璃的密度也会影响材料的手感和视觉效果。比如一些高端酒店或会所喜欢使用高密度的铅玻璃来做装饰隔断,这种玻璃看起来更厚重、更有质感,虽然安装时需要额外考虑承重问题,但它的视觉效果非常出众。

光学玻璃与电子器件中的密度标准

在光学和电子行业,玻璃的密度标准更为严格,因为它直接影响到光的折射率、透光性能以及材料的热稳定性。比如,用于制造相机镜头、显微镜或激光设备的光学玻璃,通常会选择高密度的铅玻璃或含有特殊氧化物的玻璃材料,因为它们能够提供更高的折射率和更低的色散。

我之前接触过一个光学镜头项目,客户要求使用高折射率的玻璃材料,以减少镜头组的体积和重量。我们选用了含氧化钽的高密度玻璃,虽然这种材料价格昂贵,但它的光学性能非常稳定,能够满足高精度成像的需求。在测试过程中,我发现这种玻璃的密度确实比普通玻璃高出不少,但它的透光性和色彩还原能力也明显优于普通材质。

在电子器件中,比如手机屏幕、OLED显示屏和触摸面板,玻璃的密度同样重要。为了实现轻薄化和高强度的结合,厂商通常会采用超薄的高铝硅玻璃,这类玻璃虽然密度不算特别高,但通过结构优化和化学强化,实现了更高的强度和更轻的重量。这也说明,不同行业对玻璃密度的需求是多元化的,不能一概而论。

安全与防护玻璃的密度考量

在涉及人身安全和防护的领域,玻璃的密度就显得尤为重要了。比如防弹玻璃、防火玻璃、辐射防护玻璃等,这些玻璃不仅需要具备特定的物理强度,还需要通过密度的控制来实现更好的防护性能。

我曾经参观过一家生产X射线防护玻璃的工厂,他们使用的是含氧化铅的高密度玻璃,密度可以达到3.5克每立方厘米以上。这种玻璃不仅重,而且能有效阻挡辐射,保障医护人员和患者的安全。在测试过程中,我还亲自体验了这种玻璃的重量,确实比普通玻璃沉很多,但它的防护性能是无可替代的。

此外,在汽车和轨道交通领域,安全玻璃(如夹层玻璃)也对密度有一定要求。为了在发生碰撞时减少碎片飞溅,这类玻璃通常会在两层玻璃之间夹一层PVB薄膜。虽然整体密度略有增加,但这种结构极大地提升了玻璃的安全性。我在一次汽车玻璃测试中发现,夹层玻璃的密度比普通玻璃略高,但它的抗冲击性能明显更强,这也让我更加理解了密度在安全玻璃设计中的重要性。

玻璃密度研究的发展趋势

在玻璃材料的研究中,密度一直是一个核心参数,它不仅影响着玻璃的物理性能,也直接决定了材料的应用潜力。随着科技的发展和工业需求的多样化,玻璃密度的研究方向也在不断演进。我自己在日常工作中也经常关注这些前沿动态,因为它们可能直接影响到我们未来选用材料的方式和产品设计的方向。

新型玻璃材料的密度优化方向

近年来,越来越多的新型玻璃材料被开发出来,比如微晶玻璃、超薄玻璃、高折射率玻璃等。这些材料在密度方面的优化,往往是为了满足特定功能需求。比如在智能手机和可穿戴设备中,厂商希望使用更轻、更薄但强度更高的玻璃,这就需要在保持高密度带来的强度优势的同时,通过结构设计或成分调整来降低整体重量。

我之前参与过一个柔性显示屏的项目,当时就遇到玻璃基板密度与柔韧性的矛盾。我们最终选择了一种新型的高铝硅玻璃,它在密度上略高于普通硅玻璃,但通过极薄的厚度设计,整体重量反而更轻,同时保持了良好的弯曲性能。这让我意识到,未来的玻璃材料研究,很可能是在高密度和轻量化之间寻找一个更优的平衡点。

环保与节能背景下的密度调控技术

在环保和节能的大趋势下,玻璃的密度调控技术也有了新的发展方向。比如在建筑节能领域,低密度的中空玻璃和气凝胶复合玻璃正逐渐受到青睐,它们不仅能有效隔热,还能减轻整体结构的负担。我曾参与一个绿色建筑项目,客户希望在不牺牲采光的前提下实现更好的节能效果。我们最终采用了一种新型低密度复合玻璃,它的中间层加入了纳米级的隔热材料,虽然密度比普通玻璃略低,但隔热性能却提升了近30%。

另一个值得关注的方向是可回收玻璃的密度调控。传统回收玻璃由于成分不稳定,密度往往波动较大,影响了其在高端领域的应用。现在有研究尝试通过添加特定的改性剂来稳定回收玻璃的密度,这不仅有助于资源再利用,也能提升材料的性能一致性。我在一次行业交流会上听到有企业已经在这方面取得突破,感觉未来这种环保型玻璃会越来越有市场。

玻璃密度测量技术的未来展望

除了材料本身的发展,测量技术的进步也在推动玻璃密度研究的深入。过去我们主要依赖实验室的阿基米德法或比重瓶法,虽然精度高,但操作繁琐、耗时长。而现在,越来越多的快速检测技术正在被开发出来,比如基于X射线吸收的非接触式密度测量,或者利用超声波原理的现场检测设备。

我自己就亲身体验过一种新型便携式密度检测仪,它可以在几秒钟内完成对玻璃样品的密度估算,而且误差控制在0.01克每立方厘米以内。这种设备在生产线质量控制中特别实用,能帮助我们在不破坏产品的情况下,实时掌握玻璃密度的变化情况。我相信随着人工智能和大数据的引入,未来的密度测量不仅会更精准,还会更智能。

总的来说,玻璃密度的研究正朝着高性能、低能耗、智能化的方向发展。无论是材料本身的优化,还是测量手段的革新,都在不断拓展玻璃的应用边界。作为一名从业多年的材料工程师,我非常期待看到这些技术在实际应用中的进一步落地,也愿意持续关注并参与其中。