电压源并联为什么不能随便接?搞懂原理避免烧电源

我一直在思考,为什么有些电路设计里会把多个电压源并联在一起?这看起来似乎有点多余——既然一个电源就能供电,干嘛还要加另一个?直到我深入理解了电压源并联的基本概念和原理后,才真正明白这种连接方式背后的逻辑和意义。其实,并联电压源并不是简单地“叠加”电压,它更像是一种对电流能力的扩展或系统稳定性的增强。要想搞清楚这一切是怎么运作的,我们得从最基础的地方说起:什么是电压源,它们怎么分类,以及并联结构到底长什么样。

1.1 电压源的定义与分类

电压源,在我的理解中,就是那个能维持两端电压恒定的“能量提供者”。无论你接上什么负载,只要在它的能力范围内,它都会努力保持输出电压不变。理想情况下,这个电压不会因为电流变大而下降,也不受外部电路影响。比如我们在课本上常看到的理想电压源,就是一个符号旁边标着固定电压值,比如5V或者12V。但现实中哪有这么完美的东西呢?所以就有了实际电压源的概念——它们内部都有一定的电阻,也就是所谓的“内阻”,当电流增大时,输出电压就会略微下降。

根据这些特性,我把电压源大致分成两类:理想电压源和非理想(实际)电压源。理想电压源是我们分析电路时用的简化模型,便于推导和计算;而实际电压源则要考虑更多工程因素,比如温度变化、老化、内阻波动等等。有时候我在搭实验电路的时候发现,两块看似一样的电池并联后并没有预期的效果,后来才意识到,正是这些微小的差异在悄悄起作用。所以区分这两类电压源,是理解并联行为的第一步。

1.2 并联连接的基本电路结构

说到并联,我脑子里立刻浮现出那种经典的接法:两个电源的正极连在一起,负极也连在一起,然后共同给外面的负载供电。这种结构的特点是,所有电压源都面对同一个电压环境——它们的端电压必须相等。你可以想象成几条河流汇入同一个湖泊,水面高度是一样的,谁也不能高出一截。在电路里,这就意味着每个电压源的输出电压会被强制拉到同一水平线上。

刚开始学电路的时候,我觉得这种连接方式挺直观的。但如果仔细想想,问题就来了:如果两个电压源的设定值不一样,一个5V,一个6V,那它们并联之后,电压到底是多少?是平均值吗?还是其中一个主导?实际上,这种情况在理想条件下是不允许发生的。因为在理论分析中,不同电压的理想源并联会导致矛盾——电压不能同时等于5V又等于6V。所以我逐渐意识到,并联不是随便连起来就行的,它有一套严格的规则要遵守。

1.3 电压源并联的理想条件

经过一段时间的学习和实践,我总结出一个关键点:只有当多个电压源的电压值完全相同,并且被认为是理想的(没有内阻),它们才能安全地并联。在这种理想状态下,不管有多少个这样的电压源并在一起,整个组合对外表现出来的仍然是原来那个电压值。比如说,三个12V的理想电压源并联,等效结果还是一个12V的电压源。不过有意思的是,虽然电压没变,但它们能提供的总电流能力增强了。这就像是几个人一起抬东西,每个人力气都不小,合起来自然可以承担更大的任务。

当然,这只是理想世界的画面。现实中的电源总有差异,哪怕标称都是12V,实际测量可能一个是11.98V,另一个是12.02V。这时候如果强行并联,就会出现电流在电源之间流动的情况——也就是所谓的“环流”,这个问题我会在后面详细讲。但现在我要记住一点:理想并联的前提是电压一致、内阻为零、特性完全匹配。只有满足这些条件,我们才能说这几个电压源是可以“和平共处”的。

搞清楚了电压源并联的基本原理后,我开始琢磨一个更实际的问题:现实中到底该怎么操作才算安全?不是所有电源都能随便连在一起的。我在一次实验中就犯过这个错误——把两块标称电压一样的电池并联起来,结果发现其中一块发热特别严重,差点出问题。后来我才明白,电压源并联远不只是“正接正、负接负”这么简单,它有一系列必须满足的条件和需要注意的风险。

2.1 相同电压值是并联的前提

最核心的一条规则就是:要并联,电压必须一样。这听起来像是废话,但其实非常关键。你想啊,如果一个电源输出5V,另一个是5.5V,它们一旦并联,电路就会试图让这两个电压相等。可电压源的本质是维持自己设定的电压,这就产生了冲突。在理想情况下,这种连接直接就是不允许的,因为逻辑上说不通——同一个节点怎么可能同时是5V又是5.5V?

但在现实中,这种情况会发生得更隐蔽。比如两块锂电池,都标着3.7V,可充满电后一个实际电压是4.2V,另一个因为老化只有4.0V。这时候你把它们并联,高电压的那个会立刻向低电压的那个放电,形成电流回路。这不是对外供电,而是电源之间互相“打架”。这种电流没有经过负载,纯粹是在内部消耗能量,轻则浪费电力,重则导致过热甚至起火。所以我现在每次做并联前,第一件事就是用万用表仔细测量每个电源的开路电压,确保它们几乎完全一致,误差控制在毫伏级别才敢动手。

2.2 内阻对并联效果的影响

除了电压值,还有一个容易被忽视的因素——内阻。以前我觉得只要电压对得上就没问题,直到有一次我用两个不同型号的直流电源并联给电机供电,结果发现其中一个电源的电流显示几乎是零,另一个却快到极限了。查了半天才发现,问题出在内阻上。虽然两者输出电压调成了一样,但一个电源的等效内阻小,另一个大。根据并联电路的分流特性,电流自然会优先从内阻小的路径走。

你可以把它想象成两条水管并联供水,一条粗一条细,水当然主要从粗的那条流过去。电源也是一样,内阻小的承担更多电流,负担更重。长期这样运行,可能导致某个电源过载而提前损坏。所以真正理想的并联状态,不仅要求电压相同,还希望各个电源的内阻尽量接近。有些高端电源模块设计时就考虑到了这一点,特意加入均流控制功能,通过反馈机制动态调节输出,让每一路分担的电流差不多。

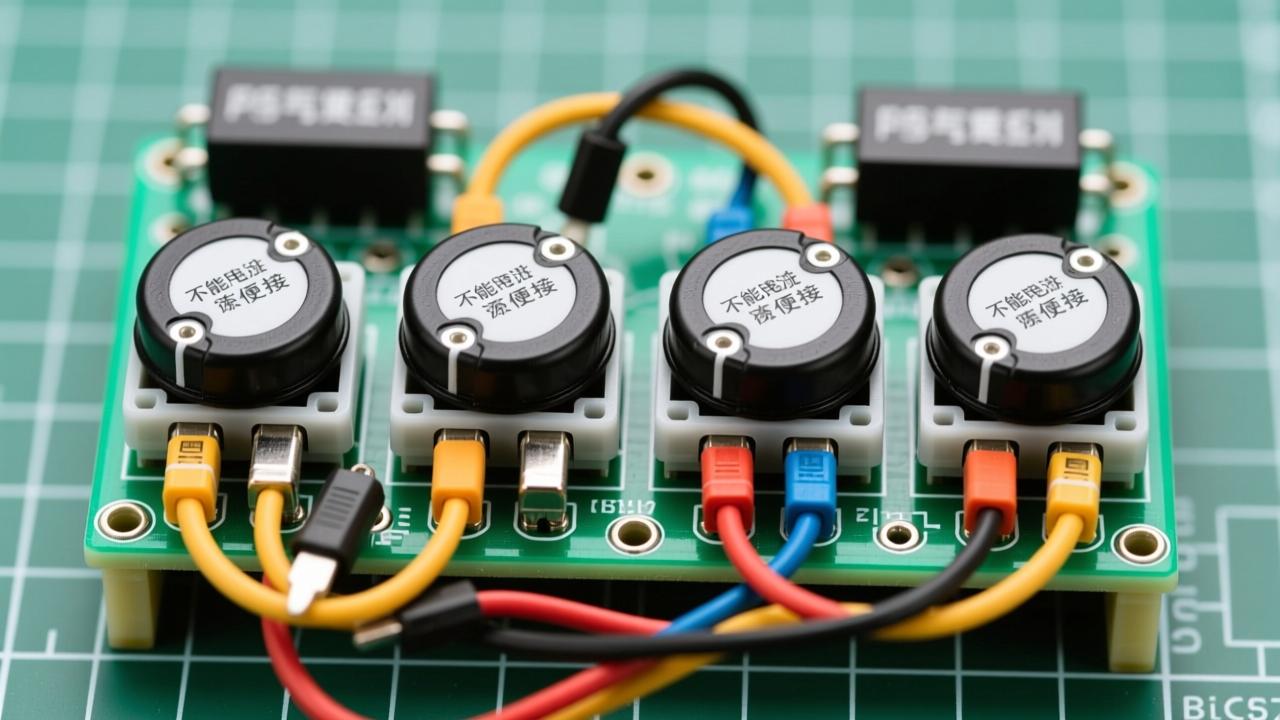

2.3 实际应用中的匹配要求与风险规避

在真实工程场景里,光知道理论还不够,还得学会怎么规避风险。我自己总结了几条实用经验:首先,尽量使用同一品牌、同一批次、相同型号的电源或电池进行并联。这样它们的电压特性、内阻水平和温度响应才比较一致。其次,在正式并联之前,一定要先单独测试每个电源的空载电压,并静置一段时间观察是否稳定。

还有一个重要的保护措施——加装隔离二极管。这种方法我在维修UPS电源时见过。每个电源输出端串联一个二极管,可以防止反向电流流动,避免高压电源给低压电源充电。虽然这样做会有一定的压降损耗(通常硅二极管会损失0.6~0.7V),但它能极大提升系统的安全性,特别适合那些无法精确匹配的场合。当然,更好的方案是使用带有主动均流功能的并联控制器,这类设备能实时监测各支路电流并自动调整,实现真正的均衡负载。

我还注意到,在一些通信基站或服务器电源系统中,工程师们往往不会让两个独立电源直接硬并联,而是采用“冗余供电+OR-FET”这样的架构,用MOSFET代替二极管来降低损耗,同时保留隔离能力。这些细节说明,电压源并联不是简单的物理连接,而是一项需要综合考量电气匹配、热管理与保护策略的技术活。

说到电压源并联,绕不开一个理论上的“完美情况”——理想电压源。在实际操作中我们得小心翼翼地匹配电压、考虑内阻、防止环流,但在理想世界里,事情要干净利落得多。我第一次学到理想电压源并联的时候,脑子里冒出的第一个问题是:如果两个一模一样的理想电源并在一起,那它们算不算“加倍强大”?后来我才明白,理想电路的世界有自己的规则,而这些规则恰恰是我们理解复杂现实的基础。

3.1 理想电压源的特性回顾

理想电压源是个很“倔强”的家伙——不管外边接什么负载,也不管有没有电流流过,它都坚持把输出电压死死地钉在设定值上。你想让它降一点压?不行。你想让它跟着别的电源变?也不可能。它的内阻是零,意味着没有任何能量损耗,也不会因为输出电流大了就掉电压。这种电源现实中根本不存在,但它在分析电路时特别有用,就像物理学里的“光滑平面”或“无质量绳子”,是用来简化思维的工具。

正因为理想电压源具有这种绝对稳定的输出特性,我们在搭建等效模型时就可以忽略温度变化、老化效应、线路损耗这些烦人的因素。这让我想起做仿真时的感觉:一旦我把电源设成理想模式,整个电路瞬间变得规整清晰,所有的计算都变得干脆直接。正是这种纯粹性,让我们能专注于研究并联结构本身的电气行为,而不被杂乱的外部变量干扰。

3.2 多个理想电压源并联的等效模型

现在来设想这样一个场景:我把两个相同的理想电压源,比如都是5V,正极连正极,负极连负极,并在一起接到同一个负载上。从外部看,这个组合会表现出什么样的特性?答案是:它还是一个5V的理想电压源。没错,无论你并联两个、三个还是十个完全相同的理想电压源,它们的等效电路始终就是一个同电压值的理想电压源。

为什么会这样?因为并联节点上的电压必须唯一。既然每个电源都在拼命维持5V,那么最终的结果就是整个并联端口稳定在5V。至于电流怎么分配?理论上讲,由于所有电源内阻为零,电压严格相等,所以它们可以平均分担负载电流,也可以任意分配——因为在数学上无法区分哪一部分电流来自哪个源。换句话说,在电路分析中,我们不需要关心内部有几个源,只需要知道对外表现就是一个5V、能提供足够电流的理想电源。

但这里有个前提:这些理想电压源的电压值必须完全相同。如果你试图把一个5V和一个6V的理想电压源并联,问题就来了——它们之间会产生无限大的电流冲突。因为在理想条件下没有内阻限制电流,系统无法解决“这个节点到底是5V还是6V”的矛盾。这种情况在电路理论中被称为“非物理连接”,也就是说,虽然你可以画出这条线,但它在逻辑上不成立,也无法进行有效分析。所以我一直提醒自己,在使用理想模型时更要注重条件的合理性,否则推导出来的结果再漂亮也没意义。

3.3 等效电路在电路分析中的应用

掌握了理想电压源并联的等效规律后,我在分析复杂电路时轻松了不少。比如在一个含有多个并联供电模块的系统中,我可以先把所有相同电压的理想源合并成一个,大大简化网络结构。这样做不仅减少了方程数量,还能更清楚地看出主电源路径和负载关系。

举个例子,我在设计一块开发板的电源架构时,遇到了多个5V稳压单元并联的情况。虽然实际器件都有内阻,但在初步估算功耗和电压分布时,我直接把它们视为一个整体5V源来处理。这样很快就能判断出总电流需求是否超标,电源布局是否合理。等大致框架确定后,再引入内阻、线路阻抗等非理想因素进行精细化调整。这种“先理想化、再修正”的思路,几乎是电子工程师的标准工作流程。

更重要的是,这种等效方法教会我一种思维方式:面对复杂的系统,不妨先剥离次要因素,抓住最核心的行为特征。理想电压源并联虽是一个简化的模型,但它揭示了一个基本原则——当多个相同功能单元并联工作时,只要参数一致,系统整体性能不会改变电压水平,而是提升了潜在的带载能力(即使理想模型中这一点不显式体现)。这个理念也为后续学习非理想情况下的均流、冗余设计打下了坚实基础。

现实中的电源从来不像教科书里那么“听话”。当我第一次在实验室把两个看似相同的直流电源并联起来,却发现它们之间居然有电流来回流动时,我才真正意识到:理想模型再好用,终究只是起点。真正的挑战,在于面对那些不完美——电压略有偏差、内阻无法忽略、温度影响性能的非理想电压源。尤其是在工业设备、通信基站或者高可靠性供电系统中,这种问题特别常见。于是,我开始认真研究起带有内阻的实际电压源并联行为。

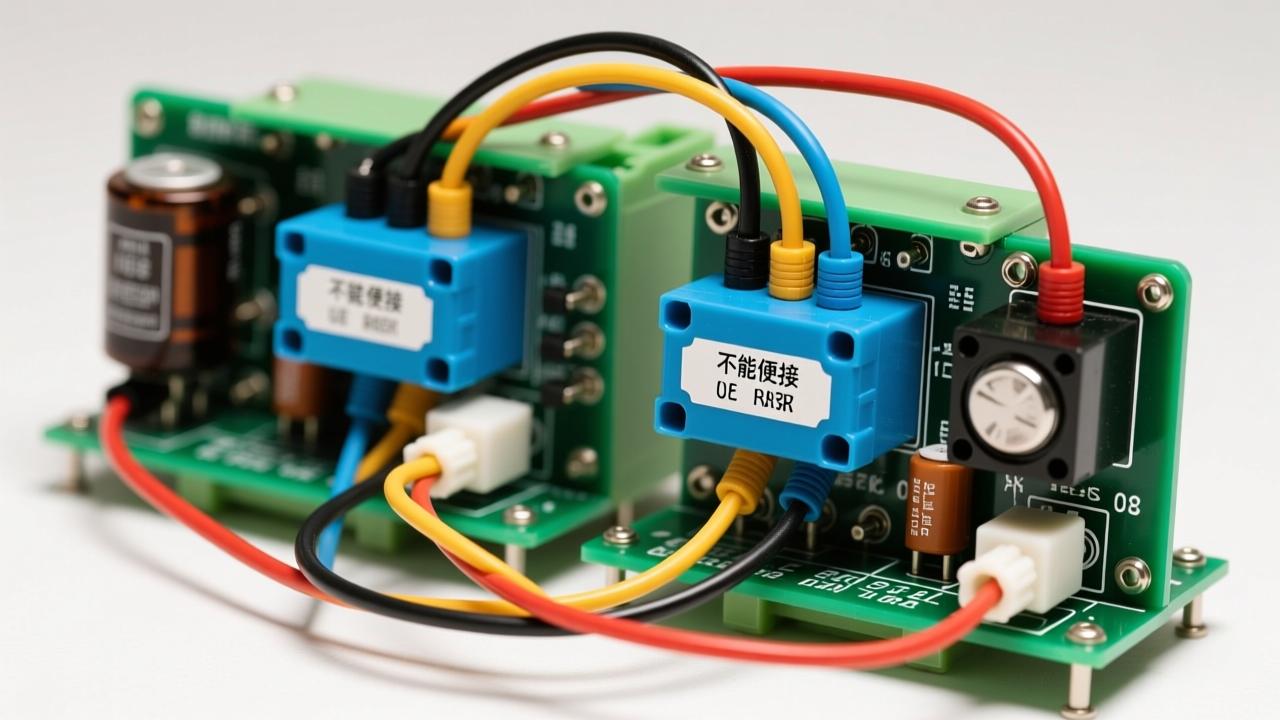

4.1 考虑内阻的电压源模型

实际的电压源不能像理想模型那样无视损耗和压降。每一个真实存在的电源,无论是电池、稳压模块还是发电机,都有一个看不见但极其重要的参数——内阻。这个内阻串联在电源内部,虽然数值通常很小,但在大电流输出或多个电源交互工作时,它的影响就变得不可忽视。我把每个非理想电压源看作一个理想电压源串联一个小电阻,这就是所谓的戴维南等效模型。有了这个模型,电源的输出电压会随着负载电流的增加而略微下降,这完全符合我在实验中观察到的现象。

比如我手头有两个标称5V的开关电源,测空载电压分别是5.02V和4.98V,各自内阻大约是0.1Ω。单独使用都没问题,可一旦我把它们正极接正极、负极接负极并联后接到同一个负载上,奇怪的事情发生了:即使没有外部负载,两个电源之间竟然出现了电流!这就是因为两者电压不完全相等,加上内阻的存在,形成了一个闭合回路。这个电流不是供给负载的,而是从电压高的电源流向电压低的那个,专业术语叫“环流”(circulating current)。它不仅浪费能量,还可能导致其中一个电源过热甚至触发保护机制。

4.2 并联后电流分配与功率均衡

当非理想电压源并联工作时,谁出多少力,其实是由各自的开路电压和内阻共同决定的。我记得有一次给一块高功耗电路板供电,为了提高稳定性,我用了两个DC-DC模块并联。理论上总电流能力翻倍了,但实际测试发现,一个模块明显更烫,说明它承担了大部分电流。后来一测量才发现,虽然两个模块都标称5V/3A,但微小的调节误差导致一个输出5.03V,另一个只有4.97V。根据欧姆定律,电流自然会更多地流向负载路径中“推力更大”的那个电源。

通过建立简单的电路方程就能算清楚这个问题。假设两个电压源分别为 $ V_1 $ 和 $ V_2 $,内阻为 $ R_1 $ 和 $ R_2 $,并联后连接到负载 $ R_L $ 上。那么整个系统的节点电压由两者共同决定,而每个电源提供的电流则取决于其电动势与节点电压之间的差值除以其内阻。这意味着即使电压只差几十毫伏,也可能造成显著的电流不平衡。尤其当内阻很小时,这种差异会被放大。因此,在工程实践中,我们不仅要追求电压匹配,还要尽量让各支路的等效内阻接近,这样才能实现合理的功率分担。

这种电流不均的问题如果放任不管,后果很严重。长期运行下,承担更多电流的电源温升更高,老化更快,最终可能提前失效。而一旦它退出工作,全部负载瞬间转移到另一个电源上,极易引发连锁故障。所以我现在设计并联系统时,总会加入均流措施,比如采用专用的并联控制器、外加小电阻平衡、或者选择支持主动均流功能的模块化电源。这些方法的核心目标只有一个:让每一路电源都公平出力,避免“累死一个,闲死一个”。

4.3 不匹配电压源并联导致的问题(如环流)

最让我头疼的一次经历,是在调试一套太阳能储能系统时遇到的环流问题。两组光伏充电模块并联接入同一蓄电池组,本意是提升充电效率,结果发现夜间无光照时,其中一个模块仍在耗电——原来是另一个电压稍高的模块通过并联线路反向给它供电。这种现象本质上就是由于电压不一致引起的反向电流,属于环流的一种典型表现。

环流的本质是“电源之间的能量打架”。只要两个并联电源的开路电压不同,就会在它们之间形成电位差。即使没有外部负载,这个差值也会驱动电流在电源内部循环流动。由于这个电流不做有用功,只会转化为热量消耗在内阻上,所以完全是能量浪费。更糟糕的是,某些电源不具备反向电流承受能力,比如一些线性稳压器或低端DC-DC模块,一旦被强行反向供电,轻则发热异常,重则永久损坏。

为了避免这种情况,工程师们常用一些物理手段来隔离风险。最常见的就是在每个电源支路串联一个二极管,俗称“防倒灌二极管”或“隔离二极管”。这样只有电压最高的电源才能对外输出,其他较低的会被自动切断。不过这种方法也有代价:二极管本身会有0.3~0.7V的压降,带来额外功耗,尤其在大电流场合非常可观。另一种更高级的做法是使用MOSFET构成的理想二极管控制器,既能防止反向电流,又能大幅降低导通损耗。

我还发现,现代很多并联电源系统已经开始采用数字协同控制策略。比如服务器电源里的PMbus通信功能,可以让多个电源实时交换状态信息,动态调整输出电压,实现精确的均流和环流抑制。这种方式虽然成本高一点,但在对可靠性和效率要求极高的场景中,绝对是值得投入的。

总的来说,非理想电压源的并联远比理论复杂。它不再是一个简单的“叠加变强”逻辑,而是一场关于精度、匹配和控制的精细博弈。每一次并联操作,都是在电压、内阻、温漂、拓扑结构之间寻找平衡点。也正是这些现实中的“不完美”,推动着电源技术不断向前发展。

干了这么多年电源设计,我越来越觉得:电路里的每一个并联动作,背后都藏着工程师对“安全感”的执着。电压源并联这件事,表面上是把两个或多个电源接在一起,图个输出电流大一点、带载能力强一点,但真正打动我的,从来不是它能多输出几安培,而是它能在关键时刻不掉链子——比如某个电源突然罢工了,系统还能照常运行。这种“永不宕机”的底气,正是电压源并联在工程实践中最迷人的地方。

5.1 电源冗余设计中的并联应用

记得第一次参与通信基站的供电方案评审时,老工程师反复强调一句话:“双电源不是为了性能,是为了活着。”当时我不太懂,直到后来亲眼看到一场雷雨过后,一台单电源供电的远端设备彻底瘫痪,而隔壁用了双电源并联冗余的站点依然在线传输数据,我才真正明白什么叫“活着”。这就是并联的核心价值之一——冗余设计。

在高可靠性系统中,像数据中心、医疗设备、轨道交通控制单元这些地方,停电意味着灾难。于是我们采用多个独立的电压源并联工作,正常情况下它们一起分担负载,一旦其中一个因故障、过热或输入断电而停止输出,其余电源立刻接管全部负载,整个过程对后级电路几乎是透明的。这种“无缝切换”能力,靠的正是并联结构带来的路径多样性。

实现冗余的方式有很多种,最简单的是二极管ORing架构:每个电源输出端串一个二极管,再接到公共母线。哪个电源有电,就通过它的二极管供电;另一个如果失效,二极管反向截止,不会拖累整体。这种方式成本低、实现快,我在做工业PLC模块时常用。但它也有缺点,就是二极管压降带来的发热问题,特别是在3.3V或更低电压系统里,0.6V的损耗简直不可接受。

后来我开始用MOSFET-based ideal diode控制器,比如TI的LM74700或者ON Semi的NTMFS5C670L。这些芯片能智能检测电压方向,只允许正向导通,阻断反向电流,而且导通电阻只有几十毫欧,功耗几乎可以忽略。虽然贵一点,但在追求高效率和长期稳定性的项目中,这笔投资绝对值回票价。尤其是在户外设备箱里,夏天温度动辄60℃以上,少一点发热就意味着少一次散热失败的风险。

5.2 提高供电可靠性的实例分析

去年我接手了一个医院CT机的辅助电源升级项目。原设计用的是单一AC-DC模块,连续运行几年后出现过两次突发断电,导致扫描中断,病人还得重新排队检查。客户明确要求:“必须做到即使换模块也不影响开机。”于是我们改成了双路DC-DC并联+主动均流的设计。

具体做法是选用了两块支持UCD9222数字控制器的POL(Point-of-Load)电源模块,它们可以通过PMBus通信实时交换输出电流信息,并动态微调各自的参考电压,确保两者输出电流偏差控制在±3%以内。这样不仅避免了环流,还实现了真正的“谁状态好谁多出力”。更关键的是,当其中一块需要维护或更换时,另一块能立即承担100%负载,系统完全不停机。

调试那天,我特意做了破坏性测试:直接拔掉正在工作的电源插头。示波器上显示母线电压只跌了不到50mV,恢复时间不到2ms,后面的CPU和探测器毫无察觉。那一刻我才体会到,并联不只是技术方案,更是一种责任机制——你在为系统的“生命”备份。

还有一次是在海上风电监控系统中,环境恶劣、维修困难,我们必须保证电源十年不出问题。最终采用了三组太阳能充电模块并联,每组独立连接蓄电池,通过理想二极管隔离后汇流到主供电母线。哪怕有一组被盐雾腐蚀失效,另外两组照样支撑全天候运行。这种N+1甚至N+2的冗余配置,在远程无人值守系统中已经成为标准做法。

5.3 与其他电源配置方式的对比(如串联、混合连接)

当然,不是所有场景都适合并联。有一次同事想给一个高压LED阵列供电,直接把两个12V电源并联,结果发现亮度不够,又不敢升压,最后才意识到:他需要的是更高电压,而不是更大电流。这时候正确的做法其实是串联——两个12V电源串联得到24V,才能驱动那串LED。

这让我明白,并联解决的是“电流容量”和“可靠性”问题,而串联解决的是“电压等级”问题。如果你需要更高的输出电压,比如给运算放大器提供±15V双电源,那就得用正负电源分别接上去,或者用两个相同电压源反向串联。并联在这种场合完全无能为力。

更有意思的是混合连接的应用。在某款高端服务器电源中,我见过这样的设计:先将四组相同的AC-DC模块分成两对,每对内部并联以提高电流能力和冗余度,然后再经过DC-DC变换后统一输出。这种“先并后整”的结构,兼顾了效率、可靠性和电压稳定性。相比之下,单纯串联会失去冗余优势,一旦某一级开路,整个链路就断了;而纯并联又无法提升电压平台。

从工程角度看,并联的最大优势在于可扩展性和容错性。你可以像搭积木一样增加电源模块,逐步提升系统功率,同时自动获得冗余保护。而串联则对各单元的一致性要求极高,尤其是关断时序和漏电流匹配,稍有不慎就会导致电压不均、局部击穿等问题。

所以现在每当有人问我“该用并联还是串联”,我的回答总是先问一句:“你怕什么?”如果你怕停电、怕死机、怕半夜抢修,那就选并联;如果你怕电压不够、驱动不了负载,那就考虑串联。不同的恐惧,对应不同的拓扑选择。