纠缠是什么意思?一文读懂量子纠缠的科学含义与实际应用

说到“纠缠”,你可能会想到两个人之间剪不断理还乱的情感关系,或者一团解不开的耳机线。但在物理学的世界里,这个词被赋予了更深层、更奇妙的含义。我第一次听说“量子纠缠”时,也觉得这名字有点玄乎——粒子还能像人一样“纠缠”?可深入了解后才发现,这种看似抽象的概念,其实是现代量子科技的地基。它不只是科学家在实验室里的玩具,更是未来通信、计算甚至感知世界方式的一场革命。这一章,我想带你从最基础的地方出发,搞清楚“纠缠”到底是什么意思,它为什么特别,又为什么让全世界的物理学家都为之着迷。

1.1 量子纠缠的定义与核心特征

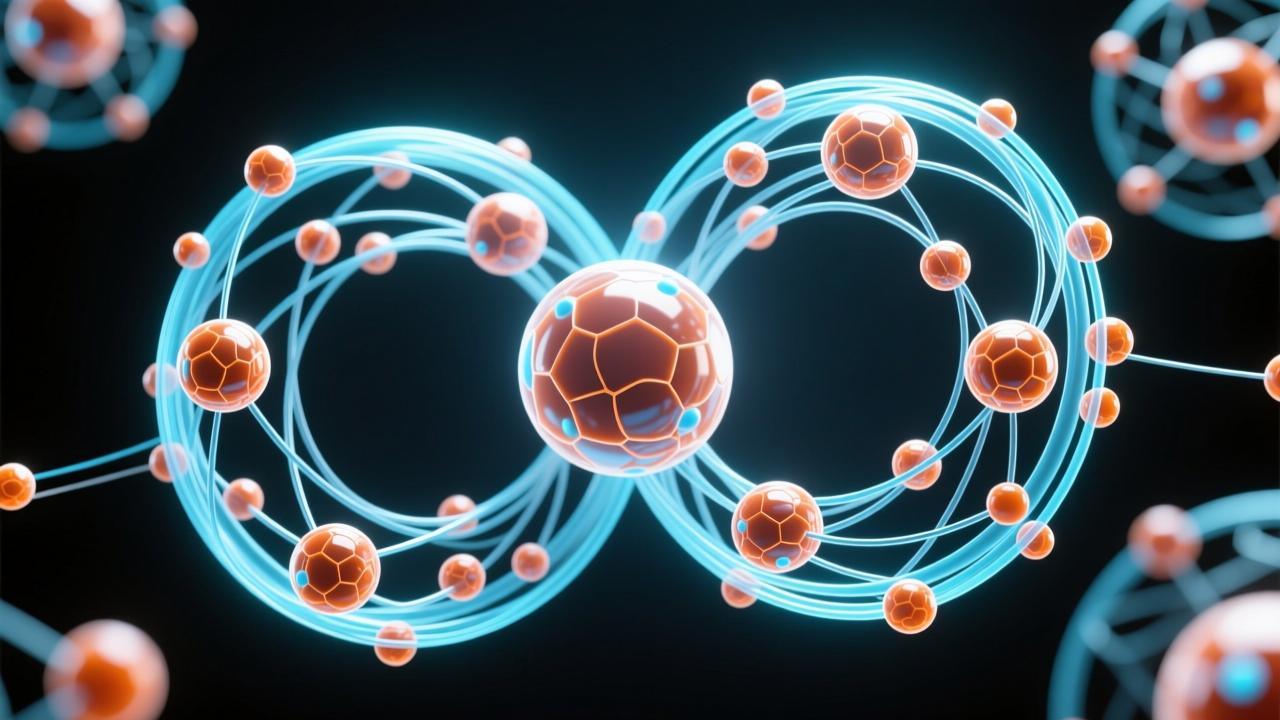

量子纠缠,简单来说,就是两个或多个粒子形成一种特殊的状态,使得它们的命运紧密相连,哪怕相隔千里也依然彼此呼应。举个例子:假设有两个纠缠的光子,一个在北京,一个在上海。如果你测量北京的那个光子是“向上”的自旋状态,那么瞬间就能知道上海那个一定是“向下”的——不是因为你提前知道,而是因为它们的状态在测量那一刻才真正确定,并且是联动的。这种联动速度比光还快,听起来像是科幻,但它真实存在。

这种现象最让人震惊的地方在于,它打破了我们对“独立个体”的常识理解。在经典世界里,一个物体的状态不会因为另一个遥远物体的测量而改变。但纠缠粒子之间似乎有一种超越空间的默契。爱因斯坦当年就非常不接受这一点,他称之为“鬼魅般的超距作用”。可后来无数实验表明,这不是错觉,也不是漏洞,而是自然界本来的样子。纠缠的核心特征就是这种非局域性、强关联性和不可分离性——它们不再是单独存在的个体,而是一个整体系统的两部分。

1.2 “纠缠”在物理学中的语义解析

“纠缠”这个词本身很有画面感,像是藤蔓缠绕、丝线打结。在中文语境里,它常用来形容复杂难解的关系。而在量子力学中,这个词语被借用来描述一种特殊的关联状态。英文叫 entanglement,原意也是“卷入”“牵连”。科学家用这个词,其实是在尝试用人类能理解的语言去描绘一种反直觉的现象。毕竟,我们日常经验中没有类似的东西可以类比。

但从物理定义上看,“纠缠”并不是指粒子之间有某种力在拉扯,也不是信息在实时传递。它更像是一种统计上的强相关:当你不知道单个粒子的状态时,整个系统却有着确定的概率结构。一旦你对其中一个进行测量,整个系统的状态就立刻坍缩,另一个粒子的状态也随之确定。这种关联无法用预先设定的属性来解释,也就是说,这两个粒子并没有“早就约定好”各自要表现成什么样。正是这种超出经典框架的行为,才让“纠缠”成为一个独立且关键的量子概念。

1.3 经典关联与量子纠缠的区别

很多人容易把经典世界中的“关联”和量子纠缠混为一谈。比如,我有两只手套,一只左手一只右手,分别装进盒子寄到两地。当你打开一个发现是左手套时,马上就知道另一个是右手套。这看起来很像纠缠,但实际上这只是经典信息的分配,属于预先确定的隐变量模型。而量子纠缠完全不同——在测量之前,粒子的状态是不确定的,处于叠加之中。

换句话说,在经典关联中,真相早就存在,只是你不知道;而在量子纠缠中,真相是在测量那一刻才诞生的。贝尔不等式的实验验证彻底否定了“局部隐变量理论”,证明了量子纠缠的关联强度超过了任何经典机制所能达到的极限。这意味着,纠缠不是因为我们信息不足造成的错觉,而是自然本身的运作方式。这种本质区别,也正是量子技术之所以强大的根源所在。

我一直觉得,理解量子纠缠最难的地方,不是它听起来多玄乎,而是它背后那套逻辑完全颠覆了我们从小被训练出的思维方式。小时候学物理,一切都是确定的:力有大小方向,物体有位置速度。可一旦走进量子世界,你会发现,粒子可以同时处于多种状态,直到你去看它那一刻才“决定”自己是谁。而纠缠态,就是这种不确定性的极致表达——它不只是一个粒子在“摇摆”,而是两个甚至多个粒子共同共享这种摇摆,并且彼此绑定。

2.1 叠加态与纠缠态的关系

要说清楚纠缠态,得先聊聊叠加态。你可以把叠加态想象成一枚正在空中旋转的硬币,在落地之前,它既不是正面也不是反面,而是“正和反”的混合状态。单个量子系统,比如一个电子或光子,就能处于自旋向上和向下的叠加中。这已经够反直觉了,但真正精彩的是当两个粒子都处于叠加态,并且它们的状态变得不可分割的时候——这时候就诞生了纠缠态。

举个例子:假设有两个光子A和B,它们的总自旋必须为零。这意味着如果A是向上,B就必须向下,反之亦然。但如果这两个光子是从同一个过程中产生的,比如原子跃迁或者参量下转换,那么在测量之前,我们不能说“A是上、B是下”或者“A是下、B是上”。真实的情况是,整个系统处于“(A上,B下)+(A下,B上)”这样一个联合叠加态中。注意,这里不是“要么……要么……”,而是两者同时存在。这种整体性意味着你无法单独描述其中一个粒子的状态,只能描述这对粒子的整体状态——这就是纠缠的本质。

我第一次看到这个数学表达时,脑袋嗡了一下。因为我们习惯于分解问题,把复杂系统拆成一个个部分来研究。但在纠缠态里,这种思维方式失效了。哪怕两个粒子相隔几千公里,它们依然属于同一个量子态。你测量其中一个,整个系统的波函数瞬间坍缩,另一个也随之确定。这不是信息传递,也不是信号发送,而是系统本就是一个整体。就像一首交响乐,你没法只听小提琴部分就说懂了整首曲子。

2.2 如何产生量子纠缠:实验实现路径

听起来很抽象,但它真能在实验室里造出来吗?答案是肯定的,而且方法比你想象的更具体。目前最常用的手段之一叫“自发参量下转换”(SPDC)。简单来说,就是用一束激光打到一块特殊的非线性晶体上,偶尔会有一个高能光子分裂成两个低能光子。这两个新生的光子不仅能量动量守恒,而且偏振状态也会自动纠缠在一起。

我在参观一个量子光学实验室时亲眼见过这套装置:看起来就像是桌面上一堆镜子、透镜和探测器拼凑起来的小型迷宫。但就在那块指甲盖大小的晶体里,每秒都能生成成千上万对纠缠光子。科学家通过精确调控激光角度和晶体结构,还能控制纠缠的类型——是偏振纠缠、时间纠缠还是轨道角动量纠缠。这些都不是理论幻想,而是每天都在发生的现实操作。

除了光子,离子阱、超导电路、金刚石色心等体系也能制备纠缠态。比如在量子计算机中,研究人员会用微波脉冲操控两个相邻的超导量子比特,让它们发生受控相互作用,从而形成贝尔态——这是最基础也是最重要的两粒子纠缠态。无论哪种方式,核心思路都一样:让两个粒子经历一次共同的量子过程,使它们的状态紧密耦合,最终脱离各自独立的身份,成为一个不可分割的整体。

2.3 贝尔不等式与非局域性验证

你说这些纠缠粒子真的没有“事先商量好”吗?会不会只是我们还没发现某种隐藏的规则?这个问题困扰了物理学界几十年。直到1964年,约翰·贝尔提出了一个天才的想法:他设计了一种数学不等式——贝尔不等式,用来检验是否存在“局部隐变量”可以解释这种关联。

如果世界是经典的,所有关联都可以归结为预先设定的信息,那实验结果就不会超过某个上限。但量子力学预测,纠缠粒子的关联强度会突破这个上限。也就是说,只要做实验测一测,就能知道到底是爱因斯坦对,还是玻尔对。从20世纪70年代开始,阿斯佩克特等人陆续做了越来越精密的实验,结果无一例外地违背了贝尔不等式,支持了量子力学的观点。

最震撼的一次实验发生在2017年,中国“墨子号”卫星将纠缠光子分发到相距1200公里的地面上两个站点,仍然观测到了强烈的贝尔不等式违背。这意味着,即使在如此遥远的距离上,纠缠效应依然存在,而且不可能用任何局部的经典机制来解释。这种非局域性不是缺陷,也不是漏洞,而是自然的基本属性。

当我看到那些数据图表上清晰越过的阈值线时,心里有种说不出的感觉。仿佛人类终于推开了一扇门,看到了宇宙运作的一种全新逻辑。纠缠不是bug,它是feature。而我们现在要做的,就是学会在这个新规则下生存、思考,乃至创造。

说到量子纠缠,很多人第一反应是“这玩意儿真能用吗?”毕竟它听起来像是物理学家在实验室里玩的玄学游戏。可事实上,纠缠不只是理论奇观,它正在悄悄改变我们的技术未来。我曾经也以为这些概念离生活很远,直到看到新闻里说中国发射了“墨子号”卫星,用纠缠光子实现了千公里级别的安全通信——那一刻我才意识到,原来我们已经在用宇宙最深层的规则来构建现实世界的技术防线。

3.1 量子通信与量子密钥分发

最接近实用的纠缠应用,就是量子通信,尤其是量子密钥分发(QKD)。你可以把它理解为一种“绝对防窃听”的密码系统。传统加密依赖数学难题,比如大数分解,但随着计算能力提升,这些方法早晚会被破解。而量子密钥分发不一样,它的安全性不靠算法复杂度,而是基于量子力学的基本原理:一旦有人偷看,就会留下痕迹。

这其中的核心角色,就是纠缠光子对。想象一下,我和你各自持有一个纠缠光子,它们的偏振状态随机关联。我们分别测量自己的光子,得到一串看似杂乱的0和1序列,但由于纠缠的存在,这两个序列完全匹配,于是就成了共享密钥。最关键的是,如果有第三方试图拦截其中一个光子进行测量,就会破坏纠缠态,导致我们发现异常误差,立刻终止通信。

我在一次讲座中听到工程师讲他们如何在北京和上海之间通过光纤网络分发纠缠光子,虽然损耗很大,但他们用了中继站和时间同步技术一点点推进距离。更厉害的是“墨子号”卫星实验,把纠缠光子从天上往下洒,覆盖范围一下子突破地面限制。这不是科幻片里的桥段,而是已经实现的工程壮举。这种通信方式可能不会取代互联网,但它注定会在政府、金融、军事等高敏感领域成为信息守护神。

3.2 量子计算中的纠缠资源作用

如果说量子通信是纠缠的“守成者”,那量子计算就是它的“开拓者”。在我第一次接触量子计算机的概念时,总不明白为什么它能比经典计算机快那么多。后来才懂,关键就在于纠缠——它是量子并行性的发动机。

经典计算机用比特,非0即1;量子计算机用量子比特,可以处于叠加态。但光有叠加还不够,真正让量子算法爆发威力的,是让多个量子比特形成大规模纠缠态。比如在肖尔算法中,正是通过制造指数级增长的纠缠态,才能同时尝试所有可能的因子组合,从而快速分解大数。

我自己试着模拟过两个量子比特的纠缠过程,哪怕只是四个基态的组合,运算量就已经明显上升。而当科学家在超导芯片上实现50个以上量子比特的纠缠时,那种复杂度连最先进的超级计算机都难以模拟。这也就是为什么“量子优越性”实验能让整个科技圈沸腾——不是因为我们马上就能用量子电脑打游戏或办公,而是我们终于掌握了一种全新的信息操控方式。

更重要的是,纠缠在这里不是副作用,而是资源。就像电能之于电器,纠缠度越高、控制越精准,量子处理器的能力就越强。现在各大公司都在拼谁能维持更长时间的纠缠、谁能减少退相干干扰,这场竞赛的本质,其实是争夺对“量子资源”的掌控权。

3.3 量子纠缠在精密测量中的应用

还有一类容易被忽视却极具潜力的应用,是在精密测量领域。你可能想不到,纠缠居然能让尺子变得更准、望远镜看得更清。传统的测量受限于“标准量子极限”,说白了就是噪声太多,信号太弱。但如果我们用纠缠态粒子去做探测,就能突破这个极限,进入所谓的“海森堡极限”区域,获得更高精度。

举个例子,在引力波探测器LIGO中,科学家要用激光干涉来捕捉空间极其微小的扭曲。如果改用纠缠光子作为探测光源,理论上可以把灵敏度提高好几倍。这意味着我们有可能探测到更遥远、更微弱的宇宙事件,比如早期黑洞合并或者暗物质波动。

我看过一个实验演示:研究人员把一对纠缠光子分别送入两个传感器,利用它们之间的非局域关联来抵消局部噪声,结果测温精度提升了近40%。这类技术未来可能用在医学成像、地下资源勘探甚至量子雷达上。特别是在低光照或高噪声环境下,纠缠提供的信噪比优势几乎是不可替代的。

最让我感慨的是,纠缠原本被视为量子世界的怪胎,如今却成了我们提升感知边界的重要工具。它不再只是哲学争论的话题,而是实实在在帮助人类“看得更远、测得更准”的新眼睛。