界面剂是什么?装修中防止墙面脱落的关键材料揭秘

说到装修,很多人关心瓷砖贴得牢不牢、墙面刷完漆会不会开裂。但很少有人注意到,在这些表面工程背后,有一种不起眼却至关重要的材料在默默起作用——它就是界面剂。我第一次接触界面剂是在朋友家翻新老房时,师傅在刮腻子前先刷了一层乳白色的液体,说这叫“界面剂”,能防止后期墙面脱皮。我当时还半信半疑,结果半年后他家墙面依然平整如新,而我家没用的那面墙已经开始掉灰了。从那以后,我才真正意识到,界面剂不是可有可无的附加项,而是决定装修质量的关键一环。

界面剂到底是什么?简单来说,它是一种用于处理基层表面的粘结增强材料,通常呈乳液状或粉末状,加水搅拌后使用。它的主要成分包括聚合物乳液(比如丙烯酸酯)、水泥、石英砂和一些助剂。这些化学物质组合在一起,能在光滑或松散的基材表面形成一层过渡膜,让后续的抹灰、找平或涂装材料更好地附着。你可以把它想象成“双面胶”:一面牢牢抓住旧墙面,另一面为新涂层提供理想的结合面。尤其是在现代建筑中,混凝土、加气砖、保温板等材料表面往往过于光滑或吸水不均,直接施工容易出问题,这时候界面剂就成了不可或缺的“桥梁”。

在实际装修过程中,界面剂的位置很特殊——它不出现在最终的视觉效果里,也不像瓷砖、地板那样被人直接感知,但它却贯穿在整个施工链条的底层。比如在新房交付后做墙面处理时,开发商留下的混凝土墙面常常带有脱模油,非常光滑;又比如老房改造时,原有的涂料层可能已经粉化。这些情况都会严重影响后续批刮腻子或贴砖的效果。这时候涂上一层界面剂,就能有效封闭基层、提高粗糙度和粘接力。我在自己家装修改造时就吃过亏:厨房瓷砖贴完三个月就开始空鼓,后来拆开一看,原来是红砖墙面太吸水,水泥砂浆还没来得及反应就被吸干了。如果当时用了界面剂封闭一下,根本不会出现这种问题。

所以说,界面剂虽然看不见摸不着,但在建筑装修中的角色至关重要。它不像油漆那样五彩斑斓,也不像瓷砖那样光鲜亮丽,但它实实在在地解决了“粘得住”的核心难题。无论是家庭装修还是大型工程,只要涉及到不同材质之间的连接,界面剂都在背后发挥着稳定结构的作用。特别是在高层住宅、外墙保温系统、卫生间防水层这些对粘结强度要求高的地方,它的存在甚至直接关系到安全性和耐久性。

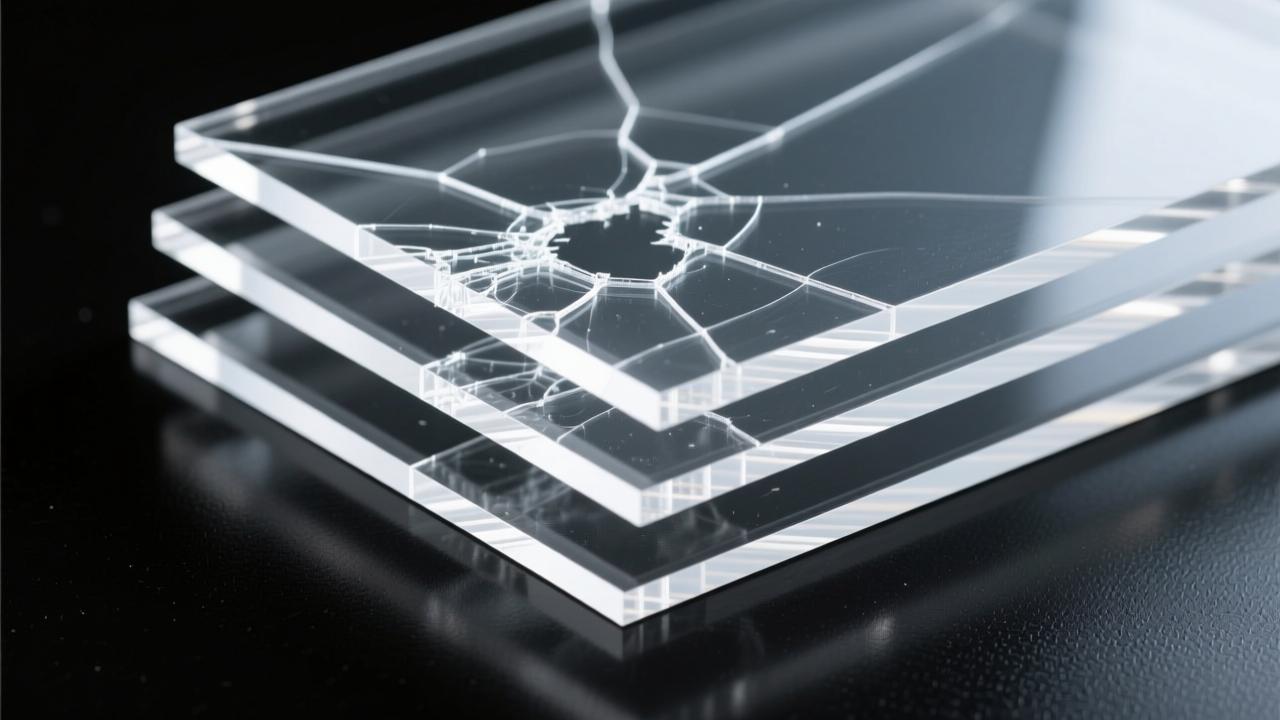

装修时最让人头疼的问题是什么?不是选错颜色,也不是买贵了材料,而是刚贴好的瓷砖没过多久就开始松动,或者墙面刷完漆后出现大片空鼓、脱落。我邻居就遇到过这种情况,客厅背景墙用了高档乳胶漆,结果才半年就整片往下掉,最后发现原因出在基层处理没做好——根本就没用界面剂。这让我意识到,很多人只关注表面效果,却忽略了底层的粘结质量。而界面剂的核心价值,恰恰就在于它能从根本上解决“粘不牢”这个致命问题。

界面剂最重要的功能就是增强基材的附着力。你可能不知道,像混凝土、加气砖这类建筑材料,表面看起来平整坚固,实际上要么太光滑,要么太疏松。比如混凝土脱模后会有一层油膜,普通砂浆很难咬合上去;而加气砖则像海绵一样吸水太快,导致抹灰层还没固化就被抽干水分,自然就容易开裂脱落。这时候涂上一层界面剂,情况就完全不同了。它的聚合物成分能渗透进基层微孔,在表面形成一层既有韧性又有粘性的膜。这一层膜不仅能锚固松散颗粒,还能均匀分布应力,让后续施工的腻子、砂浆或瓷砖胶真正“抓得住”。我自己在卫生间做防水前刷了一道界面剂,明显感觉防水涂料更服帖了,边角也不再起皮。

更关键的是,这种增强不是靠蛮力粘连,而是通过物理和化学双重作用实现的。界面剂里的高分子乳液会在干燥过程中交联成网状结构,就像无数只小手牢牢扒住墙面;同时它还能封闭基层的毛细孔,降低吸水率,避免后续材料因失水过快而导致强度下降。我在处理一面老旧水泥墙时深有体会:那面墙原本一搓就掉粉,刷完界面剂晾干后再摸,手感变得紧实细腻,批刮腻子时再也不打滑。这种从“豆腐渣”到“结实底”的转变,完全是界面剂带来的基础重构。

除了防脱落,界面剂还有一个常被忽视的作用——改善基层的吸水性和表面均匀性。不同区域的墙面往往存在吸水差异,比如新旧接缝处、修补点与原墙体之间,如果不做处理,后期很容易出现色差、鼓包甚至开裂。而界面剂可以像“平衡器”一样,把整个基层的吸水速度调到接近一致。有一次我给书房墙面找平,发现左半边是原始混凝土,右半边是修补过的水泥砂浆,两者吸水速度差很多。提前刷了一遍界面剂后,再刮腻子时明显感觉到涂层干燥速度一致,打磨出来也特别平整。可以说,正是这薄薄的一层液体,让复杂的基层变得“听话”。

实际施工中,我还发现界面剂对提高效率也有帮助。以前工人师傅刮腻子总要反复调整厚度,因为有些地方吃料多,有些地方不吃料。用了界面剂之后,整个墙面吸收性能统一了,不仅省料还省工。特别是在大面积作业时,这种稳定性尤为重要。哪怕是面对保温板这种极难粘结的材料,只要先用专用界面剂打底,后续工序就能顺利推进。所以说,界面剂不只是为了防止出问题,更是为了让整个装修过程变得更可控、更高效。

说到界面剂,很多人以为只有一种通用型产品,买回来随便刷在墙上就行。其实市面上的界面剂种类不少,不同的类型适合不同的施工环境和基材。我第一次装修时就吃过这个亏,图省事买了桶最常见的白色乳液型界面剂,结果用在厨房潮湿墙面时没几天就开始起泡脱落。后来才明白,那是因为选错了类型——水性界面剂虽然环保好施工,但在长期潮湿或温差大的地方并不适用。从那以后我才开始认真研究,原来界面剂不是“一瓶通吃”的材料,而是要根据情况来搭配使用的。

水性界面剂是最常见的一种,通常是乳白色的液体,开盖就能用,不需要调配,直接滚涂或者喷涂都很方便。它的优点是气味小、干燥快,特别适合家庭室内装修使用。我自己在家装客厅和卧室墙面处理时就一直用水性界面剂,刷完两小时就能干透,接着做腻子层完全没问题。而且它对混凝土、水泥砂浆这类常规基层附着力很好,能有效封闭浮灰和毛细孔。但缺点也很明显,耐水性和耐候性偏弱,在卫生间、阳台这些湿气重的地方容易失效,长时间暴晒还会发黄变脆。所以如果你打算用在室外或者高湿区域,就得考虑其他选择。

相比之下,干粉型界面剂就更适合复杂环境了。它是以水泥为基础,加入聚合物粉末混合而成的,使用前需要加水搅拌。这种界面剂固化后形成的是刚柔结合的结构层,不仅粘结力更强,还能抵抗温度变化和水分侵蚀。我在翻新老房子外墙时就用了干粉型界面剂,那种墙面原本风化严重,一碰就掉渣,普通水性产品根本挂不住。但干粉界面剂涂抹上去后,能深深咬合进墙体内部,三天后用手使劲抠都纹丝不动。更关键的是,它能在低温环境下正常施工,不像乳液类产品冬天容易冻结失效。不过它的操作门槛也高些,必须控制好水灰比,搅拌不匀会影响效果,而且施工后养护时间也要留足。

不同基材对应的最佳界面剂类型也不一样。比如混凝土墙面本身强度高,但表面光滑且有脱模油残留,这时候用水性界面剂就能很好地渗透并打破隔离层;而加气砖这类轻质砌块则完全不同,它内部多孔、吸水快,普通水性产品刷上去瞬间就被吸干,形不成完整膜层。这时候就得选用专门针对轻质墙的高渗透型界面剂,或者干脆上干粉类产品,让它慢慢渗透并补强结构。我自己在贴加气砖隔断墙的瓷砖前,特意选了一款高分子改性的干粉界面剂,涂了两遍再抹砂浆,两年过去了完全没有空鼓迹象。

旧墙面翻新更是个考验。很多二手房的老墙已经批过腻子甚至贴过壁纸,表面不仅脏还可能存在松动层。这种情况下不能直接刷界面剂,得先彻底铲除疏松部分,再用高强度修补砂浆找平。之后推荐使用双组分界面剂,也就是由乳液和粉料现场混合的那种。它的粘结性能远超单组份产品,能够桥接新旧材料之间的应力差异,防止后期分层。我家书房那面老墙就是这么处理的,原来一敲咚咚响,现在结实得跟新砌的一样。

室内外使用场景的区别也不能忽视。室内讲究环保和施工便利,水性界面剂基本够用;但室外面对风吹日晒雨淋,就必须用耐候性强的产品。像屋檐下、外保温系统表面、露台立柱这些位置,建议优先选用改性水泥基干粉界面剂或双组份反应型材料。它们不仅能抗紫外线老化,还能适应热胀冷缩带来的形变。有一次我帮朋友修别墅外墙,发现他们之前用水性界面剂打底,一年不到涂层就开始龟裂。换成专用外墙界面剂重新处理后,配合弹性涂料,到现在三年都没出问题。

所以说,选界面剂不能只看价格或品牌,得结合具体环境来判断。新房内墙可以选性价比高的水性产品,节省成本又省工;老房翻新、潮湿区域或外立面则一定要升级材料等级。有时候多花几十块钱买对产品,能避免几千块的返工损失。我现在买界面剂都会先问清楚用途,看看包装上的适用范围说明,甚至会去工地实地测试一下附着力。毕竟这东西看不见摸不着,但它决定的是整个装修体系能不能稳稳当当地撑十年八年。

装修这件事,材料选对了只是第一步,怎么用才是关键。我以前总觉得界面剂嘛,不就是刷一层打底的胶水?随便滚两遍就行。结果有一次贴厨房瓷砖,没按标准流程来,涂得薄厚不一,有的地方甚至漏刷了,半年后墙砖开始空鼓,轻轻一敲“咚咚”响,最后只能砸掉重做。那次教训让我明白:再好的界面剂,施工不到位也白搭。从那以后,我开始严格按照规范操作,才发现原来每一步都有讲究,尤其是基层处理、涂刷方式和时间控制这些细节,直接决定了后续工序能不能稳住。

施工前的基层处理是整个流程中最容易被忽视的一环,但恰恰是最不能偷懒的部分。你买的是高端界面剂还是普通款都不重要,如果墙面本身脏、松、油污满布,刷上去就跟贴在豆腐上一样,根本粘不住。我自己每次开工前都会花大量时间清理基面——浮灰要用钢丝刷来回刮,油渍得用碱性清洗剂擦干净,像厨房烟道附近那种常年积油的地方,还得拿砂纸打磨出新鲜表面。遇到老房翻新更麻烦,旧腻子层要是起皮脱落,必须全部铲除到露出水泥层为止。有次我图省事留了一小块没铲净,结果那一片界面剂完全无法附着,后来连带周围一大圈都出了问题。现在我宁可多花半天功夫做基层,也不愿后期返工浪费更多时间和材料。

还有一点很多人不知道:混凝土或砌块墙体如果吸水太快,界面剂还没来得及渗透就被吸干了,形不成有效膜层。这时候就得提前润湿基层,但也不能太湿,表面不能有明水。我的做法是提前一小时用喷雾壶均匀喷一遍,让水分慢慢渗进去,等表干后再开始刷界面剂。特别是加气砖墙,孔隙多吸水猛,不预湿的话,刷上去的料瞬间就被吸走,等于白刷。相反,如果是潮湿环境比如地下室墙面,则要确保干燥后再施工,否则会影响固化效果,甚至导致分层脱壳。

涂刷或喷涂的工艺也有门道。小面积施工我一般用滚筒加羊毛刷配合,滚筒大面积推进,边角缝隙用刷子补到位。滚筒最好选短毛的,不容易掉毛,也不会留下太多气泡。涂的时候要顺着一个方向匀速走,避免反复来回搓揉,那样容易把已经形成的膜层破坏掉。我自己习惯分两遍施工,第一遍薄而均匀,重点在于渗透;干到七八成时再刷第二遍,增强封闭性和强度。两遍之间间隔时间根据产品说明来,通常水性类2~4小时就够了,干粉类可能需要6小时以上。

如果是大面积墙面,比如外墙或者公共区域,我会建议用空气压缩喷涂机。喷出来的涂层更均匀,效率也高,一天能处理几百平米。但喷涂对技术要求更高,喷枪距离要保持在30~50厘米,移动速度要稳定,太近容易流挂,太远则雾化过度造成浪费。而且喷完还得用长毛滚筒轻轻收一遍,帮助界面剂更好地贴合墙面,排除气泡。记得第一次尝试喷涂时我没经验,站得太近又停顿太久,结果局部堆积严重,干了之后结成疙瘩,后续抹灰都抹不平,只好重新打磨处理。

干燥时间和后续衔接也非常关键。界面剂不是刷完就能立刻上腻子或抹砂浆的,必须等它完全成膜。这个过程不能靠感觉,要看环境温湿度和产品类型。一般来说,夏天通风好,水性界面剂4小时左右就能干透;冬天低温环境下可能要8小时甚至更久。我自己会在施工后做个简单测试:用手背轻触表面,不粘手、无乳白色痕迹才算合格。有时候工期紧,有人会想着“晾两小时差不多了”,赶紧往下做,结果新层压上去把未干的界面剂挤开了,形成夹心层,迟早出问题。

等到界面剂干透后,也不能拖太久才进行下一步。最佳窗口期是24小时内,超过48小时表面可能会落灰或产生静电吸附灰尘,反而影响附着力。所以我会提前规划好工序节奏,比如早上刷界面剂,下午准备腻子料,傍晚开始批刮,整个流程无缝对接。如果是干粉型界面剂,还需要注意养护问题,特别是高温天气下要适当喷水保湿,防止过快失水导致开裂。

说到底,界面剂施工看起来简单,其实每一步都在为后面的装修质量打基础。你可以在材料上节省一点,但在工艺上绝不能马虎。我现在带徒弟干活时总强调一句话:“三分材料,七分施工。”哪怕是最普通的界面剂,只要基层清得干净、涂得均匀、等得足够、接得及时,照样能做出十年不裂不掉的效果。反过来,再贵的产品乱涂乱抹,最后也只能当摆设。

很多人一听“界面剂”和“背涂胶”,第一反应是:不都是胶吗?干嘛分这么清楚?我刚开始装修那会儿也是这么想的,结果有一次贴卫生间瓷砖,图省事直接拿家里剩下的界面剂当背涂胶用,想着反正都能粘,结果几个月后几块大砖居然整片下滑脱落,砸得地砖都裂了。后来才明白,这两种材料根本不是一个角色——一个是在基层打底的“地基工”,另一个是专门给瓷砖背面增强粘力的“贴砖助手”。功能定位完全不同,混着用等于让保安去干电工的活,不出事才怪。

界面剂的核心任务是处理墙面或地面这些基础层的问题。比如混凝土太光滑、加气砖吸水太快、旧墙粉化严重,它上去就是为了让这些“烂摊子”变得适合下一步施工。它的原理更像是在基材表面形成一层过渡膜,既能深入孔隙锚固基层,又能提供一个均匀稳定的附着面。而背涂胶完全是另一条线上的选手,它是专门为瓷砖、石材这类致密材料设计的,主要作用是提高瓷砖与砂浆之间的粘结强度。尤其是现在流行的大规格岩板、抛光砖,吸水率极低,传统水泥砂浆根本咬不住,必须靠背涂胶这种专用粘结剂来搭桥。你可以把界面剂看作是“墙面的底妆”,而背涂胶则是“瓷砖的定妆喷雾”,各自负责不同的环节,谁也替代不了谁。

有时候我去工地看见工人为了省钱,把剩下的界面剂稀释一下拿来刷瓷砖背面,嘴里还说着“差不多就行”。其实这特别危险。普通界面剂虽然也有一定粘性,但它不具备抗滑移、耐长期泡水和热胀冷缩的能力,更没有针对瓷砖材质优化的分子结构。真正合格的背涂胶通常含有改性树脂、聚合物乳液,甚至添加了防霉抗碱成分,能在瓷砖背面形成高强度的网状膜层,牢牢锁住砂浆。而水性界面剂在这方面差得太远,勉强代替只能应付短期,时间一长温湿度变化一多,立马原形毕露。我自己现在做项目,宁可多买一瓶背涂胶,也不敢在这上面省这点钱。

使用范围上,两者更是泾渭分明。界面剂用在墙体、天花板、地面这些结构性基面上,像抹灰前刷一遍防止空鼓,刮腻子前加固松散基层,或者新旧交接处做界面过渡。它的服务对象是建筑本体。而背涂胶只服务于饰面材料本身,主要是瓷砖、石材、人造板等需要粘贴的装饰块材。特别是上墙的厚砖、大板,必须每一片都认真涂刷背涂胶,否则自重太大,还没干透就可能滑脱。我在贴岩板的时候都会用齿形刮刀均匀刮涂,确保厚度一致,不会漏边角。这不是矫情,是经验换来的教训。

选购时最容易踩的坑就是被名字忽悠。市面上有些产品打着“万能胶”“通用型界面剂”的旗号,宣传既能刷墙又能涂砖,听着很划算,实则两头都不精。真正的专业材料都有明确分工,好比你不会指望运动鞋既能登山又能跳芭蕾。我建议大家买的时候直接看说明书上的适用范围,有没有明确标注“适用于瓷砖背涂”或“可用于高密度板材粘贴增强”。如果有厂家含糊其辞,大概率就是在打擦边球。另外注意包装上的执行标准,正规背涂胶会标明JC/T 547这类陶瓷砖粘结剂相关标准,而界面剂一般是JG/T XXX 或企业标准,别被花哨的广告语带偏了。

还有一个常见的误区是认为“只要用了背涂胶,墙面就不用处理”。这简直是本末倒置。再好的背涂胶也救不了烂墙。我见过有人墙面满是油污和浮灰,却只顾着给瓷砖刷胶,结果贴上去没几天整面墙开始鼓包脱落。正确的顺序永远是:先做好基层处理,刷好界面剂,等它形成稳定界面层之后,再在瓷砖背面单独涂背涂胶,最后配合合适的粘结砂浆上墙。这三个步骤就像三角支架,缺一条腿都会塌。界面剂稳住地基,背涂胶强化连接点,砂浆完成最终固定,环环相扣,谁也不能少。

说到底,装修里的每一个细节都不是凭空存在的。界面剂和背涂胶看似都是“胶”,但它们的任务、对象、化学配方和施工逻辑完全不同。搞不清这一点,轻则浪费材料,重则引发安全隐患。我现在接活之前都会跟业主讲明白这两者的区别,宁愿多花几分钟解释,也不让他们以后为返工买单。记住一句话:该打底的打底,该贴砖的贴砖,各司其职,才能装得安心。