沙漠玫瑰石:揭秘荒漠中绽放的石头花,如何识别真伪与收藏价值

沙漠玫瑰石,这个名字一听就带着几分浪漫和神秘。我第一次在地质博物馆看到它时,还以为是某种被石化了的古老植物残骸。它那层层叠叠、像花瓣一样展开的形态,真的很难让人联想到这其实是一种矿物结晶。但事实上,它是大自然用风、沙、盐和时间亲手雕琢出来的杰作。它的形成过程漫长而苛刻,每一块能完整保存至今的沙漠玫瑰石,都像是地球写给荒漠的一封情书。

要理解它是怎么来的,得先走进它出生的地方——极端干旱的沙漠盆地。这些区域常年少雨,蒸发量却惊人,盐湖或干涸的湖床在烈日下不断浓缩水分,矿物质开始析出。正是在这样的地质环境与气候条件下,沙漠玫瑰石才有了诞生的机会。我曾读过一份科考报告,提到美国新墨西哥州的白沙沙漠,那里的地下水中富含硫酸钙,每当短暂的雨水过后,水迅速蒸发,石膏便开始结晶。这种反复润湿又快速干燥的过程,为晶体生长提供了节奏感,就像呼吸一样规律。

干旱、高蒸发、含盐地表水,这些条件缺一不可。如果雨水太多,结晶会被冲散;如果湿度太高,晶体无法稳定形成。我在想,也许正因为如此严苛的“出生门槛”,沙漠玫瑰石才显得格外特别。它们不是随便在哪片沙地都能冒出来的,而是特定地理舞台上的唯一演员。而这个舞台的幕后推手,除了气候,还有地下水流的运动和沉积物的化学成分,每一个变量都在悄悄影响着最终能否开出一朵“石头花”。

说到成分,主角其实是石膏(CaSO₄·2H₂O)或者它的脱水版本——硬石膏(CaSO₄)。当富含硫酸钙的地下水上升到地表附近,在毛细作用下渗入沙层,随着水分蒸发,溶液达到过饱和状态,晶体便开始从沙粒表面生长。有意思的是,这些晶体并不是整齐划一地延展,而是一边生长一边被风沙覆盖,新的晶体又在上面继续发育,一层包着一层,最终形成了类似玫瑰花瓣的放射状结构。

你可以想象一下:一个微小的沙粒成了晶核,石膏晶体从它四周向外出芽,像手指一样伸展。但由于周围不断有细沙落下,晶体只能在缝隙中寻找空间突围,于是被迫改变方向,绕开障碍继续生长。久而久之,这种“挣扎”反而造就了独特的扭曲瓣状外形。每一次风停之后的新一轮结晶,都是对前一次形态的延续与重塑。这就解释了为什么没有两朵沙漠玫瑰石长得完全一样——它们的经历各不相同。

当然,光有结晶还不够,真正让它们定型的,是风沙的雕塑之力。风不是破坏者,反而是塑造者。在漫长的岁月里,风携带着细沙不断打磨这些脆弱的晶体簇,削去松散的部分,留下最坚固的骨架。有些甚至被半埋在沙中,只露出一部分接受风蚀,结果形成了不对称但极具张力的造型。我在摩洛哥旅行时见过当地人挖出的整块原生标本,外面裹着厚厚的砂壳,敲开后里面竟藏着一朵洁白如玉的“玫瑰”,那一刻我才明白什么叫“大漠藏珍”。

所以你看,沙漠玫瑰石的形成,是一场地质、气候与风力共同参与的精密协作。它不像火山岩那样轰轰烈烈,也不像宝石那样深藏地底高压生成,它的美来自缓慢积累,来自一次次蒸发与沉淀的轮回,来自风与沙千万次轻抚后的成全。每一朵“石头花”的背后,都是荒芜之地孕育奇迹的故事。

说到沙漠玫瑰石,很多人第一眼是被它的外形迷住的。那层层叠叠、像是被风吹开的花瓣,总让人忍不住想伸手去触碰。我第一次拿到一块真正的沙漠玫瑰石时,指尖轻轻划过它的表面,那种粗糙中带着规则纹理的感觉特别奇妙——它不像普通石头那样光滑,反而有种生命的律动感。但真正让我开始着迷的,是了解它到底由什么构成,以及怎么才能分辨出哪一朵是大自然亲手雕琢的真品。

它的主要成分其实并不复杂,最常见的是石膏,也就是二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O)。有些则以硬石膏为主,在干旱环境下脱水形成更致密的结构。但关键的一点在于,它从来不是单独存在的晶体,而是和沙粒紧紧抱在一起的复合体。你可以把它想象成一棵树,石膏晶体是枝干,而包裹在外的砂粒就是土壤与外壳。这些细小的石英砂或铁质砂粒不仅参与了形态的塑造,还起到了支撑作用,让脆弱的石膏簇不至于轻易碎裂。我在显微镜下看过切片样本,发现砂粒往往嵌在晶体层之间,像骨架一样贯穿整个“花瓣”,这种结合方式几乎是无法人工复制的。

还有一类比较少见但同样迷人的变种,是以重晶石(BaSO₄)为主体的沙漠玫瑰石。它们通常颜色更深,质地更坚硬,表面泛着一种金属般的光泽。我曾在一家矿物展上见过一块来自摩洛哥的重晶石玫瑰,棕褐色的“花瓣”边缘微微卷曲,摸上去有种沉甸甸的质感。卖家告诉我,这类品种产量极低,因为重晶石结晶需要不同的离子环境,必须有钡元素富集才行。正因如此,它比普通的石膏型玫瑰更具收藏价值。

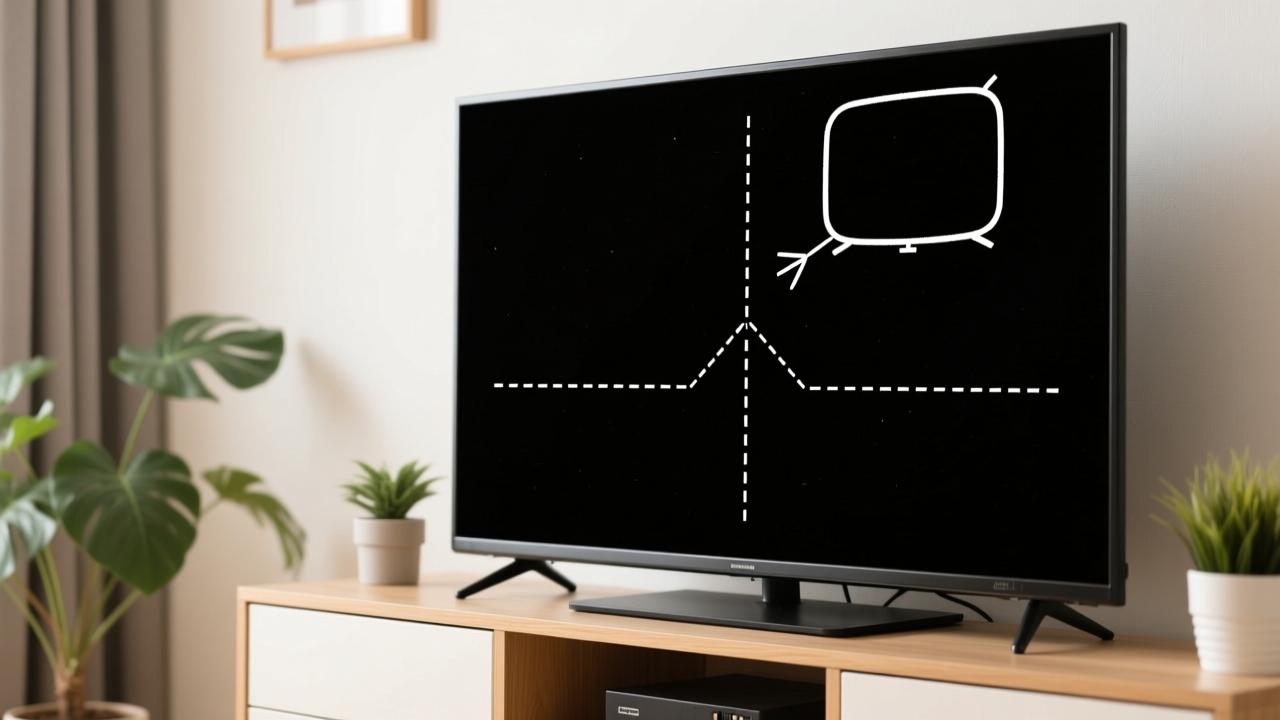

光看成分还不够,真正让你一眼认出它是“沙漠玫瑰”的,还得靠外观特征。最典型的标志就是它的放射状集合体结构——所有晶体都从一个中心点向外发散,就像太阳光芒或者绽放的花朵。每一“瓣”其实是多个石膏晶体平行排列生长的结果,边缘常呈波浪形或锯齿状,这是风沙不断侵蚀留下的痕迹。我自己收藏了几块不同产地的标本,有的像紧闭的花苞,有的完全舒展如盛开的玫瑰,甚至还有双生花形态的,两朵共用一个基座,对称得像是精心设计的艺术品。

如果你拿放大镜仔细观察,会发现这些“花瓣”并不是均匀洁白的,而是带有细微的色带和层次感。浅黄、灰褐、锈红……这些色调来自周围砂粒中的氧化铁或其他矿物质,在结晶过程中被一层层封存进去。就像树木的年轮记录气候变迁一样,沙漠玫瑰石的颜色变化也藏着它成长岁月的秘密。有一次我把一块内蒙古产的标本泡水软化后轻轻剥离外层砂壳,竟然看到了三轮明显的色环,说明它至少经历了三次完整的湿润-蒸发周期才最终成型。

不过正因为它的颜值太高,市面上也开始出现不少仿制品。最常见的假货是用石膏粉加胶水压模制成的,再喷上颜料模仿天然色泽。这种人造品看起来太完美了——每一片“花瓣”大小一致、排列整齐,完全没有自然生长的那种参差与不规则。我曾买过一块便宜的小摆件,起初觉得漂亮,后来越看越不对劲:表面没有砂粒嵌入的质感,边缘过于锐利,而且整朵花轻得离谱。掰开一看,里面完全是实心的,根本没有晶体结构。

另一种高级一点的造假手段是用天然石膏晶体做基础,然后人工粘合砂粒伪造包裹层。这种就需要更专业的鉴别方法了。比如滴稀盐酸测试,真正的石膏不会起泡,但如果掺了碳酸盐类杂质就会产生微弱反应;再比如称重测密度,重晶石型的明显比石膏型重得多。最靠谱的办法还是看断面:天然形成的沙漠玫瑰石在破裂处能看到清晰的晶体解理面和砂粒交界线,而人工粘合的往往有胶痕或界面模糊的问题。

还有一个小技巧是我自己总结的:把石头放在手心焐一会儿。天然矿物导热慢,刚开始摸起来凉凉的,但很快会适应体温;而树脂或塑料仿品一开始就不够冷,而且很快就变得温热。虽然听起来有点玄,但在挑选手信的时候还挺管用的。

所以啊,别被那些光鲜亮丽的照片骗了。真正的沙漠玫瑰石不怕丑,不怕残缺,甚至不怕裂纹。它的美不在完美无瑕,而在真实经历过的风沙打磨。每一道褶皱里都有故事,每一粒砂都曾随风飘荡千万里,最后停在这朵石头花里安了家。你要找的不该是最漂亮的那一朵,而是最有“生命力”的那一朵。

我一直觉得,收藏石头的人,其实是在收藏时间。而沙漠玫瑰石,大概是所有矿物里最像一首凝固诗的存在。它不靠耀眼的光泽取胜,也不以稀有元素标榜身价,但它那种从荒芜中开出花来的倔强,让每一个见到它的人心里都会轻轻颤一下。我书房的窗台上就摆着几块不同大小的沙漠玫瑰石,每天阳光斜照进来的时候,它们投在墙上的影子就像真的一朵朵玫瑰在摇曳。朋友来家里总要驻足看很久,有人甚至说想带一块回去放在办公桌上,“感觉能让人静下来”。

这种美不是偶然的。沙漠玫瑰石的美学价值,恰恰建立在它的稀缺性之上。它必须在极端干旱、周期性湿润、风力强劲又含有丰富硫酸盐的特殊环境下才能形成,这样的地质条件本身就极为罕见。更关键的是,它极易损坏——石膏本就脆弱,再加上层层叠叠的片状结构,在自然崩解或人为采集过程中稍有不慎就会碎裂。完整度高、形态舒展、砂壳均匀的标本,往往百里挑一。我在内蒙古阿拉善左旗见过一位老矿工,他挖了三十年石头,手里真正称得上“精品”的沙漠玫瑰不过七八块。他说:“好东西不是挖得多就能碰上的,得等,还得运气。”

正因为如此,一块品相出色的沙漠玫瑰石在收藏市场上越来越受追捧。几年前,我还能在小地摊上用几百块钱买到手掌大的优质原矿,现在同等品质的基本都要翻倍起步,而那些超过二十厘米、结构完整、带有双生或多头生长特征的大型标本,早已进入数千甚至上万元的区间。拍卖会上也不乏高价成交的例子,尤其是来自美国德克萨斯州和摩洛哥撒哈拉边缘地带的老矿标本,标签一挂就是“稀有自然艺术”,欧美藏家抢着要。

说到产地,不得不提几个名字。美国的得克萨斯和新墨西哥州是最早被系统发掘的区域之一,那里的沙漠玫瑰多以洁白细腻著称,晶体清晰,砂粒细密,很多早期科研样本都出自这里。我有一块标签写着“1978年采集于Big Bend地区”的老标本,虽然不大,但每一片“花瓣”都像是用刀刻出来的一样精准,连博物馆的朋友看了都说“教科书级别”。这类老矿资源如今基本枯竭,市面上流通的大多是库存货,越发显得珍贵。

另一个热门产地是北非的摩洛哥。撒哈拉沙漠西部边缘的一些干涸湖床常年产出重晶石型沙漠玫瑰,颜色深沉,形态粗犷,带着一种原始的力量感。我在一次国际矿物展上看到过一块将近三十厘米高的摩洛哥玫瑰,棕红与灰褐交织,像一团燃烧后凝固的火焰,底座还保留着天然的泥裂纹路,仿佛刚从大地深处拔出来。卖家开价近两万人民币,没几天就被法国一位私人藏家买走了。据说那边不少家庭已经把采挖沙漠玫瑰当成副业,政府也开始限制出口,保护自然资源。

中国的优质产地主要集中在内蒙古西部的戈壁带,特别是巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠交界处。这里的气候干燥、蒸发强烈,地下水中硫酸钙含量高,非常适合石膏类矿物结晶。我曾亲自去过一趟,亲眼看见当地人如何小心翼翼地从沙层下剥离出整朵玫瑰——他们不用铁锹猛挖,而是用手铲一点点清理周围松沙,生怕伤到一丝边缘。产自这里的标本通常带有明显的铁锈色外皮,层次分明,风格独特,在国内收藏圈里特别受欢迎。有些玩家专门追求“内蒙老坑料”,认为那是最具本土气息的代表。

但人们对它的喜爱,从来不止于视觉层面。在许多文化中,沙漠玫瑰石被认为承载着某种精神能量。我认识一位研究灵性疗愈的朋友,她每次冥想时都会握着一块小小的沙漠玫瑰石。她说这石头有种“扎根荒漠却绽放如花”的象征意义,能帮助人面对困境时保持内心的柔软与希望。“你看它经历了多少风吹日晒?但它没有变成一堆沙,反而长成了花的样子。”这话当时让我愣了好一会儿。

在风水学里,这块石头也被赋予了调和气场的作用。有人把它放在客厅财位,说是能聚财守运;也有人摆在书房案头,认为可以增强专注力和创造力。更有意思的是,一些玄学流派认为沙漠玫瑰石连接着“土”与“水”的双重属性——虽然是在干旱之地形成,但其结晶过程离不开地下水的短暂浸润。因此它被视为平衡阴阳的媒介,适合情绪波动大或长期处于高压状态的人随身携带。

我自己不信什么神秘力量,但我明白一件事:人类总是倾向于给美的事物赋予更深的意义。沙漠玫瑰石之所以动人,是因为它让我们看到生命可能存在的另一种形式——没有根,没有叶,甚至没有有机成分,却依然能以“开花”的姿态对抗荒凉。它提醒我们,哪怕身处绝境,也可以选择留下痕迹,开出属于自己的那一朵花。

所以当我再低头看着窗台上那几块静静躺着的石头时,我知道它们不只是矿物标本,更像是某种信念的化身。有人为它们出高价,有人拿它们做装饰,也有人把它当作心灵寄托。不管出于哪种理由,只要凝视它片刻,大概都会想起那个问题:如果世界是一片沙漠,你愿意做一粒随风飘散的沙,还是那一朵沉默开花的石头?