18寸是多大?揭秘行李箱、显示器、披萨等常见物品的真实尺寸换算与选购技巧

说到“18寸是多大”,很多人第一反应可能是行李箱、显示器,或者一块超大披萨。其实,“寸”这个单位在日常生活中频繁出现,但很多人对它的真实含义并不清楚。我们常说的“寸”,实际上指的是“英寸”(inch),尤其是在描述电子产品、箱包或轮胎这类产品时。1英寸等于2.54厘米,这是国际通用的标准换算方式。所以当我们说18寸时,并不是中国传统市制单位的“市寸”,而是18英寸,也就是18×2.54=45.72厘米。这个数字看起来简单,但在不同物品上代表的意义却大不相同。

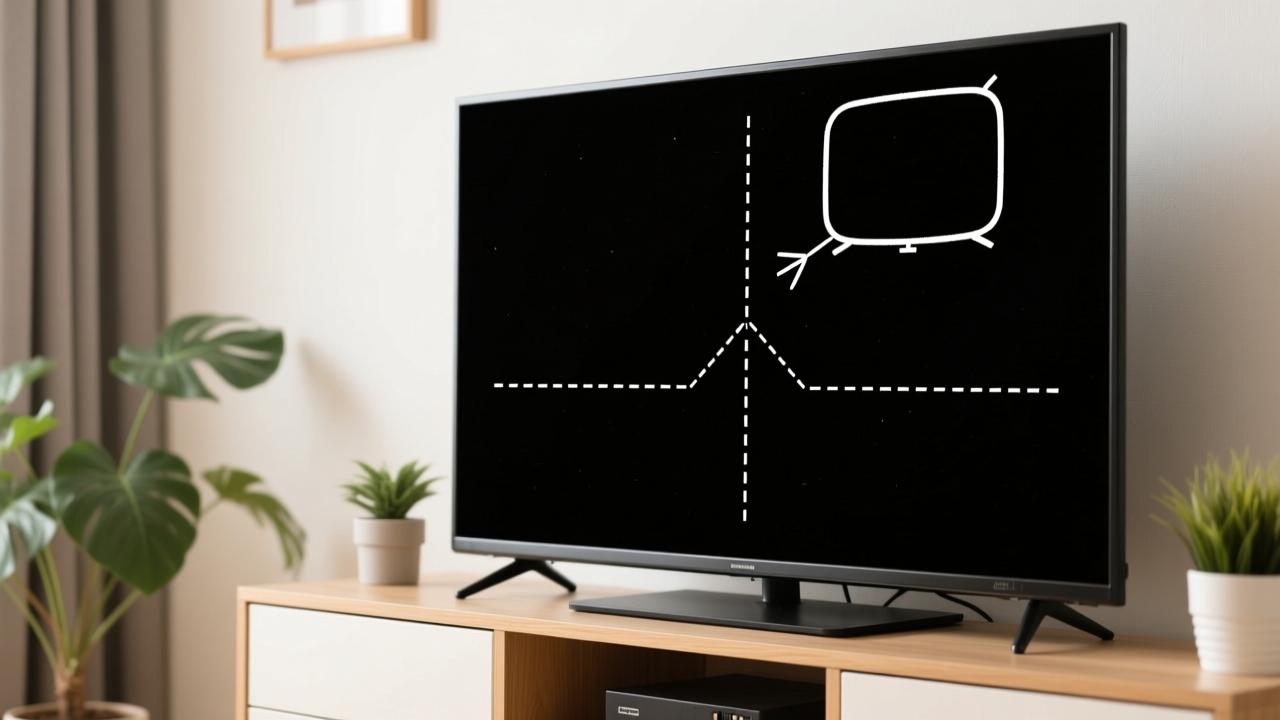

了解这一点后,你会发现“18寸”并不是一个固定的长宽概念,而通常是用来描述某个物体的对角线长度或直径。比如屏幕看的是对角线,轮胎指的是轮毂直径,披萨则是按整个饼的直径来算。正因为如此,同样是18寸,在不同场景下给人的实际感受可能完全不同。有人觉得18寸行李箱小巧便携,也有人惊讶于18寸音响的巨大体积。接下来我会从基本单位出发,带你一步步看清这个常见尺寸背后的真相。

“寸”这个说法虽然听起来很中式,但在现代商品命名中,绝大多数情况下指的都是英制单位英寸。特别是在家电、数码产品和交通工具配件上,厂家标注的“寸”几乎都遵循国际标准。比如你买一个18寸显示器,包装上写的一定是“18-inch display”,而不是中国传统的“市寸”。这种约定俗成的用法容易让人混淆,尤其是老一辈人习惯把“寸”理解为市寸(约3.33厘米),误以为18寸有60厘米长,结果发现实物比想象中小不少。搞清楚这一点,才能避免选购时闹乌龙。

在实际应用中,18寸出现在很多我们熟悉的产品上。最常见的就是登机行李箱,市面上有不少主打轻便出行的18寸拉杆箱,刚好符合大多数航空公司的随身携带标准。其次是显示器领域,虽然18寸不算主流,但在一些工业设备、车载屏幕或特殊用途设备中仍有使用。还有像汽车轮胎、摩托车轮毂、舞台音响、家用吸尘器滚刷,甚至餐厅里的巨型披萨,都会以18寸作为规格标识。每一种产品的“18寸”背后都有其特定的设计逻辑和使用需求。

举个例子,18寸的自行车轮毂常见于儿童车或小型折叠车,适合身高较矮的人群;而18寸的低音炮音箱则意味着更大的振膜面积,能带来更强劲的音效体验。再比如餐厅里一张18寸披萨,直径接近46厘米,足够三四个人分享,视觉冲击力十足。这些看似无关的产品,其实都在利用“18寸”这一标准化尺寸来传达产品的大小信息。掌握这个基础认知,你在购物时就能更快判断某件商品是否适合自己。

当你下次看到“18寸”这个词时,不妨先问一句:这是指对角线?直径?还是某种特定部件的尺寸?不同的定义直接影响你对产品大小的判断。尤其是在网购时代,看不到实物的情况下,仅凭“18寸”三个字很容易产生误解。通过理解英寸与厘米之间的换算关系,以及它在各类产品中的具体应用,你能更准确地预估物品的实际体量。这不仅有助于做出明智的消费选择,也能让你在和别人讨论尺寸问题时更有底气。

我第一次拖着一个标着“18寸”的小箱子去机场时,心里还挺没底的——它到底能不能带上飞机?会不会被拦下来托运?结果一路畅通无阻,空乘还笑着说:“这箱子刚好够小,放 overhead bin 刚好。”那一刻我才真正明白,18寸行李箱的设计初衷就是为登机而生的。

根据市面上主流品牌的尺寸数据,标准的18寸行李箱长宽高大约在 55厘米 × 35厘米 × 20厘米 左右,这个数值包含了轮子和拉杆的高度。换算成英寸的话,高度接近22英寸,但为什么还叫18寸呢?其实这里的“18寸”指的是箱体对角线长度,也就是从底部一角斜着拉到顶部另一角的距离,约等于45.72厘米。这种命名方式沿用了传统习惯,虽然不够直观,但在行业内已经成了通用说法。正因为如此,不同品牌的18寸箱实际体积会略有差异,选购时最好查看具体三边尺寸。

我自己用过三个不同品牌的18寸箱,发现有些为了增加容量把高度做到58厘米,结果在某次南航航班被要求托运;而另一个更紧凑的品牌,即使装满也能轻松塞进飞机 overhead locker。这让我意识到,光看“18寸”这三个字并不保险,关键还得看总和——很多航空公司规定随身行李三边之和不能超过115厘米,而18寸箱通常控制在110厘米以内,留出了安全余量。

对于短途出行来说,18寸行李箱简直是神器。我去杭州出差两三天,只需要塞两件衬衫、一条裤子、洗漱包和充电器,它刚好装得下,而且单手就能提起,重量一般不超过5公斤。女生用来装三四套换洗衣物、化妆品收纳盒也完全没问题。它的优势不只是尺寸合规,更重要的是行动自由——不用排队等托运,落地直接走人,特别适合赶时间或频繁飞的城市白领。

不过也有人吐槽它“太小”,尤其是想带护肤品套装、相机设备或者给家人捎礼物的时候,总觉得塞不下。这时候就得学会精简打包:卷衣服比叠着省空间,真空袋更是利器,我还喜欢用分装瓶减少瓶瓶罐罐的占地。如果你是那种“恨不得把家搬走”的旅行者,那18寸可能真不适合你;但反过来,如果你追求轻装上阵、高效出行,它反而能帮你克制过度携带的冲动。

我还特意查了国内主要航空公司的随身行李政策。像国航、东航、南航、海航这些大公司,基本都接受三边和不超过115厘米的手提箱,18寸正好卡在这个范围内。廉价航空比如春秋和九元,虽然限制更严(春秋要求三边和≤110cm),但多数正规18寸登机箱依然可以通过。国际航线方面,美联航、ANA、新加坡航空也都认可这个尺寸作为客舱行李,只要不超重就没问题。

当然也有例外情况。某些小型支线航班使用的飞机机型较小,头顶行李舱本身就不大,即便尺寸合规,也可能因为登机人数多而被临时要求“免费托运”。这种情况我在飞往张家界时遇到过一次,机组人员会在登机口贴出告示提前通知。所以建议出发前除了看尺寸,还要留意航班执飞机型,尤其是搭乘小众航线时更要留个心眼。

总的来说,18寸行李箱的核心价值在于“可控的容量”和“绝对的便携性”。它不适合长途旅行或家庭出游,但对单人短途差旅、周末 getaway 或者作为儿童独立携带的首个拉杆箱,它是再合适不过的选择。我现在出门三天内的行程,首选就是它——不费力、不耽误、不折腾,真正实现了“说走就走”。

下次你在挑选登机箱时,别只盯着“18寸”这个标签看,一定要翻到产品详情页,确认具体的长宽高数据,特别是含轮子和拉杆的整体高度。同时考虑自己的 packing style,是极简主义者还是收纳困难户?匹配需求才能选到真正顺手的好箱子。

说到18寸显示器,很多人第一反应是:“这尺寸现在还用吗?”我一开始也这么想,总觉得现在的显示器动不动就24、27甚至32英寸起步,18寸听起来像是上个世纪的配置。但当我真正把它摆上桌面,接通电源点亮屏幕那一刻,反而有种意外的亲切感——它不大不小,刚刚好填满我的工作视野,不张扬也不局促。

先来算笔明白账:所谓的“18寸”指的是屏幕对角线长度,单位是英寸。换算成厘米就是 18 × 2.54 ≈ 45.72厘米。这个数字听起来抽象,你可以想象成一张A3纸的短边再稍微长一点。如果是常见的4:3比例屏幕(比如老式台式机显示器),它的实际可视面积大概是 36.6厘米宽 × 27.4厘米高;而如果是宽屏的16:9或16:10比例,宽度会略窄一些,高度也会相应压缩。这种尺寸在今天看来不算大,但在十年前的家庭电脑和办公场景中,它可是主流中的主流。

我自己用过一台二手的18.5英寸LED显示器(市面上其实很少有严格的18.0寸,多数是18.5作为标准规格),放在书桌上配一台迷你主机,整个组合看起来特别紧凑。最让我惊喜的是它的功耗——才25瓦左右,开着一整天都不心疼电费。而且因为屏幕小,字体默认显示得更集中,看文档时不需要频繁拖动滚动条,眼睛来回扫视的距离也短,长时间盯着写稿子居然没那么容易累。

当然,有人会问:“现在谁还用这么小的屏?”这话没错,如果你是个视频剪辑师、设计师或者游戏玩家,那肯定需要更大的视野和更高的分辨率。但如果你只是处理Excel表格、回邮件、上网查资料,或者给孩子用来上网课,18寸其实绰绰有余。我家楼下邻居就给读小学的儿子配了一台18.5寸显示器,搭配键盘鼠标放在餐边柜上,平时做作业、看教学视频都很方便,不占地方还不影响客厅活动空间。

我还特意拿它跟家里的24寸显示器做了对比。同样是1920×1080分辨率,24寸屏幕上图标和文字显得更舒展,适合多窗口并排操作;但18寸的优势在于“信息密度高”,一屏能塞下更多内容,不用总去翻页。比如我看PDF说明书的时候,一页刚好完整显示,缩放比例也不用调来调去。而且因为它物理尺寸小,坐得近也不会觉得边缘变形或压迫感强,反而有种“被内容包围”的专注体验。

不过话说回来,如今市场上新出的显示器几乎已经看不到纯18寸的产品了。主流厂商早就把入门级拉到了21.5寸起跳,毕竟面板成本下降后,做大一点也没贵多少。所以你现在能找到的18寸显示器,大多是库存尾货、工业专用屏,或者是嵌入式设备用的工控显示器。我在某东上搜了一圈,发现还有几家做收银系统、监控终端的品牌在推18.5寸VGA接口的型号,价格便宜到两三百块就能拿下,耐用性也不错。

有一次我去朋友的奶茶店帮忙调试POS系统,看到他们用的就是一款18.5寸的防眩光屏,挂在收银台侧面,菜单列表清清楚楚,触控反应也快。老板说这种屏不怕油烟、不容易反光,关键是支架灵活,员工站着操作也不会低头费劲。这让我意识到,虽然18寸退出了消费级主流舞台,但它在特定场景里依然活得挺滋润。

回到视觉体验本身,18寸显示器最大的特点就是“够用而不奢侈”。它不适合追求沉浸感的人,但对那些只需要基础显示功能的用户来说,反而是一种克制的理性选择。没有多余的边框浪费空间,没有高刷新率带来的发热问题,甚至连支架都简单到只有一个仰角调节钮。这种极简的设计,某种程度上比花里胡哨的新款更让人安心。

如果你正打算给老人装一台电脑,或是想搭个备用机位临时查资料,又或者你的桌面只有半米宽根本摆不下大屏——那我真的建议你考虑一下18寸级别的显示器。它可能不是最炫的那个,但很可能是最省心的那个。

其实“18寸是多大”这个问题,不只在行李箱和显示器上让人好奇。生活中还有很多东西也用英寸来标大小,比如轮胎、音响、披萨,甚至烧烤架的炉膛。第一次听到“18寸低音炮”时,我还以为是个小型音箱,结果朋友搬出来一个比我膝盖还高的大家伙,差点没把我吓一跳。那一刻我才明白,不同产品之间,“18寸”的实际体感差得可不是一点半点。

先说最常见的几个例子。一辆电动车或摩托车上的18寸轮胎,指的是轮毂直径为18英寸,也就是约45.7厘米。这种尺寸常见于中高端电摩、踏板车或者山地自行车改装款。我之前换过一次电动车胎,师傅一边拆一边说:“18寸比16寸抓地稳,跑高速不飘,但转弯灵活度会差些。”装上去之后确实感觉过减速带震动小了,不过进窄巷子时得格外小心,毕竟轮子大了一圈,占地空间也就跟着涨了。

再来看音响设备。专业舞台用的18寸低音炮,那真是重量级选手。这类音箱的“18寸”指的是喇叭振膜的直径,声音浑厚有力,一场户外演出至少要摆两三个。我自己参与过一次社区晚会布置,那种箱子一个人根本抬不动,每个都接近30公斤,背后接线复杂得像蜘蛛网。但它的好处也很直接——低频下潜深,节奏感强,站在二十米外都能感觉到胸口随着鼓点震动。家用的话基本用不上,除非你真想把客厅变成Live House。

还有人问我:“18寸披萨够几个人吃?”这倒是个接地气的问题。标准的18寸圆形披萨,直径约45.7厘米,面积差不多是16寸的两倍。我家附近有家披萨店就主打“家庭分享装”,一张18寸披萨切八块,四口之家吃得刚刚好,边角还能剩下一点当夜宵。摊开来看,它比两个A4纸拼起来还要大一圈,摆在餐桌上绝对是主角。不过说实话,买的时候别光看“18寸”就觉得划算,还得注意厚度和配料分布——有些便宜披萨虽然直径达标,但饼底薄得像饼干,吃几口就饱了。

这些例子说明了一个问题:同样是18寸,放在不同物品上,带来的使用感受完全不同。轮胎看的是结构匹配,音响拼的是声学性能,披萨讲究的是分量与口感平衡。消费者如果只记着“18寸≈45.7厘米”这个数字,很容易掉进选购误区。比如有人想给轿车换轮毂,看到18寸觉得帅气就下单,结果发现原厂避震压不住,过坑哐当响;又或者买了个18寸便携音响,才发现功率太低,在户外完全听不清。

所以我现在买东西,尤其是涉及尺寸标注的,一定会多问三件事:第一,这个“寸”指的是哪个部位?是对角线、直径还是整体外壳?第二,它的实际应用场景是什么?是用来扛着走,还是固定摆放?第三,和其他常见规格比,有没有明显优势或妥协?比如18寸行李箱适合登机,但容量有限;18寸显示器省空间,可视野不够开阔;18寸烤炉火力猛,但搬家时绝对头疼。

有一次我想买个户外烧烤炉,页面写着“18寸大火力”,看着挺诱人。等到货才发现,这18寸说的是炉膛开口直径,整个架子展开快占半个阳台,连我家那只金毛都绕着走。最后只能挂在二手平台转卖,亏了不少。从那以后我学乖了,凡是看到“XX寸”的宣传词,一定翻评论区找实拍图,最好还能找到用户拿卷尺量的现场照片。

所以说,理解“18寸是多大”,不能只靠换算公式。你要把它放进具体的生活场景里去想象:这个东西我要放哪儿?会不会挡住通道?搬运方不方便?家人用了会不会觉得碍事?就像那个18寸披萨,理论上能喂饱四个人,但如果家里餐桌只有60厘米宽,端上来一半都伸不出去,再香也没用。

买东西的本质,其实是为生活做规划。尺寸只是一个起点,真正重要的是它能不能融入你的日常节奏。下次当你站在货架前犹豫要不要拿下那个标着“18寸”的商品时,不妨闭上眼,试着在脑海里把它摆进你家的客厅、后备箱、厨房台面——看看它是不是真的“刚刚好”,而不是“看起来很大”。