买房买几楼最好?8-15层是黄金楼层?结合采光、噪音、风水和预算全面解析

买房买几楼最好?这个问题几乎每个准备购房的人都会反复纠结。我当初看房的时候,也在十几栋楼之间来回奔波,一层层地爬,一次次地问自己:到底哪一层住起来最舒服?后来我发现,选楼层从来不是挑个数字那么简单,它直接关系到未来十几年甚至几十年的生活质量。光线好不好、会不会吵、通风顺不顺畅、孩子老人方不方便上下楼,这些细节都会在每天的生活中一点点显现出来。

很多人以为越高越好,视野开阔空气好;也有人坚持一楼方便,接地气还带院子。其实没有绝对“最好”的楼层,只有适不适合你家的楼层。真正决定居住体验的,是结合自身需求和房屋实际情况做出理性判断。接下来我会从采光、通风、噪音、视野这些硬指标说起,帮你理清思路,找到最适合自己的那一层。

说到住高层住宅,我最在意的就是屋里亮不亮、通不通风。以前我家住在6楼,楼间距又小,冬天一过中午阳光就没了,客厅总感觉灰蒙蒙的。后来换了套在12楼的房子,早上太阳刚出来就能照进厨房,傍晚还能看着夕阳落在阳台上,那种通透感真的不一样。所以我一直觉得,选楼层时通风和采光必须放在前几位考虑。

很多人以为只要不是顶楼或一楼,差别不大。其实不然。从实际体验来看,中高层——大概8到15层这个区间,在通风和采光上确实有明显优势。这一段高度已经避开了楼下树木、围墙和其他建筑的遮挡,风能顺畅穿过窗户形成对流,夏天开窗就有自然风吹进来,基本不用整天靠空调撑着。我自己测试过,同一户型,8楼和3楼相比,上午多晒一个小时太阳,空气流通速度也快了将近一倍。

再往高走,比如18楼以上,虽然视野更开阔,但风力太强反而容易产生穿堂风,关窗都听得见呼啸声,家里晾衣服都得压个重物。而太低的楼层,像4楼以下,不仅采光受限,湿气重,蚊虫也多。所以综合来看,8到15层像是一个“黄金呼吸带”,既够高又能稳稳接住阳光和清风。

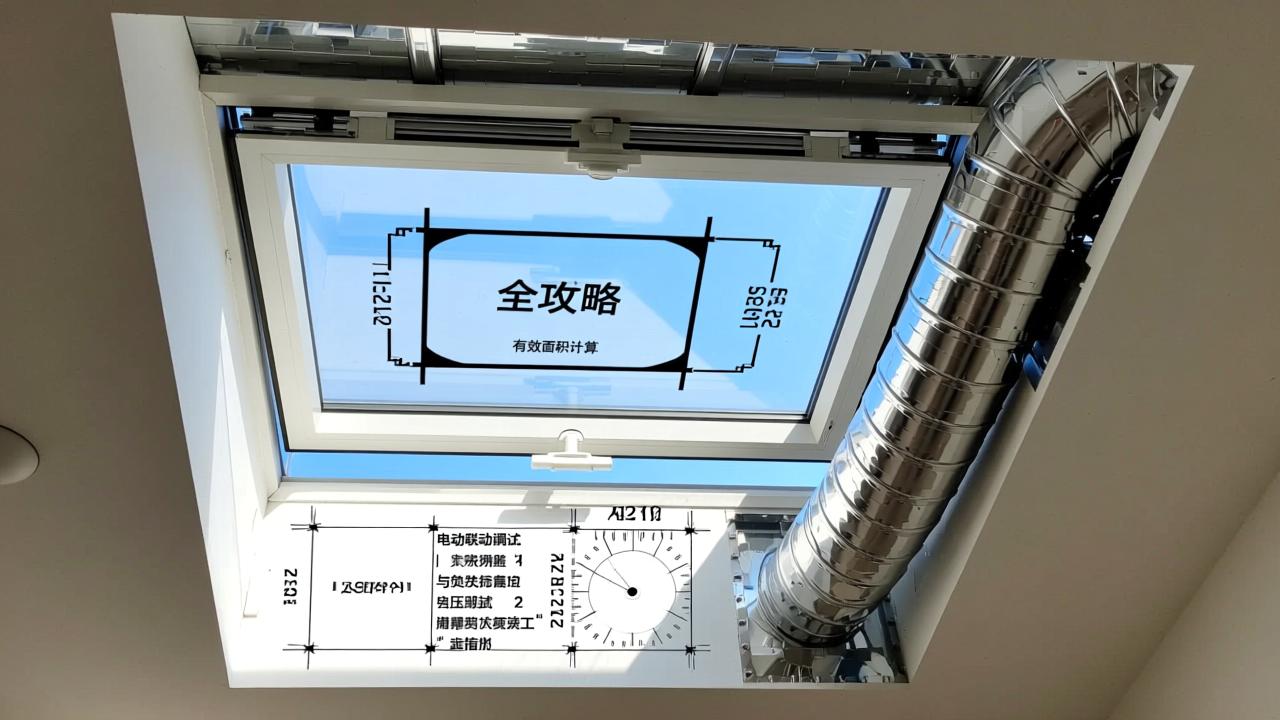

你可能不知道,房子能不能晒到太阳,不只是看楼层高低,还得看楼与楼之间的距离。有个简单的判断方法:如果前一栋楼比你家高很多,而且离得近,那即使你在10楼,也可能被挡住大半日照时间。一般来说,楼间距至少要是对面楼高的1.2倍以上,才能保证冬至日有两小时以上的有效日照。我去看过一个楼盘,宣传说是“全明户型”,结果实地一看,两栋楼之间只隔了不到20米,10楼以下全天几乎不见直射光,真是被广告骗了。

还有一个实用的小技巧:去看房的时候尽量挑阴天或者下午三四点去,这时候光线弱,最容易看出哪些房间会被遮挡。我朋友就吃过亏,开盘当天抢了套9楼东户,结果入住才发现,每天上午九点半以后阳光就被隔壁楼切掉一半,厨房只能靠灯光照明。要是当初提前观察几天,完全能避开这个问题。

所以别光听销售说“这层采光好”,自己得会算、会看、会感受。可以站在阳台上往前望,视线越开阔越好;也可以问问物业前后楼的高度和间距。如果有条件,最好在不同时间段去看看同一套房的实际光照变化。毕竟阳光是免费的资源,错过了就再也补不回来。

最后提醒一点:并不是所有8到15层都一定好,还得结合楼体朝向来看。南北通透的户型在这个区间表现最佳,尤其是南向房间多的布局,白天阳光能一路从客厅移到卧室。如果是纯北向的房子,哪怕在15楼,也只是通风好一点,采光依然偏弱,冬天还会特别冷。所以选楼层的同时,一定要搭配户型一起评估,才能真正抓住“通风+采光”的双重红利。

说到买房选楼层,很多人只看价格、视野或者电梯快不慢,其实风水这事儿,真不能完全不信。我自己当初买房子的时候也觉得这些是老讲究,直到后来听一位懂行的朋友说了几句,回头再看自己挑的楼层,才发现有些地方确实踩了“雷”。尤其是像4楼、18楼这种数字特别明显的,大家嘴上说着“无所谓”,可真到选房那天,很多人还是悄悄绕开了。

传统风水里讲,楼层不只是个数字,它还对应着五行属性。比如一楼和六楼属水,二楼和七楼属火,三楼和八楼属木,四楼和九楼属金,五楼和十楼属土。这个说法源自《河图洛书》,听起来玄乎,但结合居住环境来看,也不是完全没有道理。比如说,低层靠地气,湿气重,属水;高层风大干燥,属火;中间层草木旺盛,有生机,属木。如果你本身命理喜木,那住三楼或八楼就比较合适;要是忌金,那四楼、九楼就得慎重考虑了。我有个亲戚就是做金融的,本命忌金,偏偏买了四楼,结果那几年事业一直卡壳,换了房子之后才慢慢好转。

更常见的就是对数字的心理忌讳。像“4”因为谐音“死”,很多人都避之不及,哪怕户型再好也不愿意选4楼,甚至14、24这些带4的楼层也都跟着倒霉。我在售楼处见过不止一次,一家人围着沙盘讨论半天,一看到“4”字头的楼层,立马摇头说“换个吧”。还有人说18楼不好,因为“18层地狱”听着吓人,其实开发商早就算准了这点,很多高楼干脆跳过4、13、18这些层数,直接从17楼跳到19楼,就是为了让人心里舒服点。

但你要说这些楼层真的“凶”吗?也不绝对。关键还得看整个格局。比如同样是四楼,如果楼栋位置开阔、阳光充足、前后无遮挡,反而因为离地近,接地气,适合老人孩子住。风水讲的是“藏风聚气”,只要周围没有尖角冲射、高压电塔、垃圾站这类明显煞气源,四楼也能住得安稳。真正要避开的是那种本身就格局不利,又赶上数字犯忌的情况——这才叫“内外交困”。

我自己研究了一阵子后发现,真正影响大的不是单一层级,而是楼层和户型朝向、楼体布局的搭配。比如南向户型配三楼或八楼(属木),阳光充沛加上五行生旺,住起来就特别顺;而西晒严重的房子如果再配上九楼(属金),金遇热则熔,容易让人情绪焦躁,睡眠质量下降。我朋友家就吃过这个亏,买的9楼西北朝向,夏天下午太阳直射进来,客厅烫得坐不住人,夫妻俩动不动吵架,后来挂了遮光帘才缓过来。

还有些细节一般人不太注意,比如电梯正对入户门的楼层,不管几楼都算“穿心煞”,气流太急,不利于聚财守财;或者楼下是配电房、水泵房的,即使不在底层,也可能受到噪音和磁场干扰。我看过一套12楼的房子,户型不错,结果打开门电梯口正对着大门,销售说是“方便”,但我一进去就觉得气场乱,最后果断放弃了。

所以现在我选房有个习惯:先看命理适配,再看户型格局,最后才定具体楼层。如果你信一点传统,可以按自己生辰八字找找喜用神,看看适合住哪类楼层;如果不信太深,至少也要避开明显让人不舒服的设计。毕竟房子是要住十年二十年的地方,心理感受和实际体验都得兼顾。

有时候想想,风水说到底是一种生活经验的总结。它提醒我们关注那些看不见却真实存在的能量流动——光线、空气、声音、方位。与其盲目迷信数字,不如把这些因素当成参考坐标,结合自己的实际情况去优选。住得安心,才是最大的“吉”。

买房子到底选几楼最好?这个问题其实没有标准答案,关键得看住的是什么类型的楼。同样是“好楼层”,在多层、小高层和超高层里,意义完全不同。我当初看房的时候就犯过这个错误,光听销售说“这栋是黄金楼层”,脑子一热差点下手,后来仔细一琢磨才发现,他说的“黄金”是针对超高层定义的,而我们看的其实是小高层,完全不适用。从那以后我就明白了一件事:不同楼型,选楼层的逻辑必须分开算。

先说多层住宅,也就是常见的6层以下楼梯房。这类房子现在虽然不多了,但在一些老城区或者低密小区还能见到,特别受老年人和喜欢安静的人群欢迎。住在这种楼里最大的好处就是不用依赖电梯,上下楼方便,尤其适合家里有老人小孩的家庭。但问题也集中在一楼和顶楼——这两个位置最容易让人纠结。一楼出门就是小区绿化,接地气,带个小院或地下室的话,生活气息十足。可缺点也很明显:采光容易被前排楼或树木遮挡,夏天湿气重,蚊虫多,隐私性差,要是靠近路边或者垃圾站,噪音和气味更头疼。我自己去看过一套一楼的房子,户型不错,但走进客厅就感觉阴凉凉的,白天都得开灯,最后果断放弃。

而顶楼呢,视野开阔,私密性强,没人头顶走动,睡觉安静。现在很多新一点的多层楼顶楼还送阁楼或露台,晒衣服、种花、晾被子都方便。但最怕的就是漏水和隔热问题。以前的老房子防水做得不到位,一下雨屋顶滴水、墙面返潮是常事。不过这几年新建的多层普遍改进了工艺,防水层加厚,保温材料升级,顶楼反而成了抢手货。我有个朋友就专门挑了顶楼,说是“看得远心情好”,每天早上在露台做瑜伽,晚上还能看星星,生活质量直接拉满。所以如果你考虑多层,建议优先选中间层,比如3到5楼,兼顾采光与便利;如果预算有限,一楼注意看采光和排水设计;顶楼则要重点查防水质保和物业维护水平。

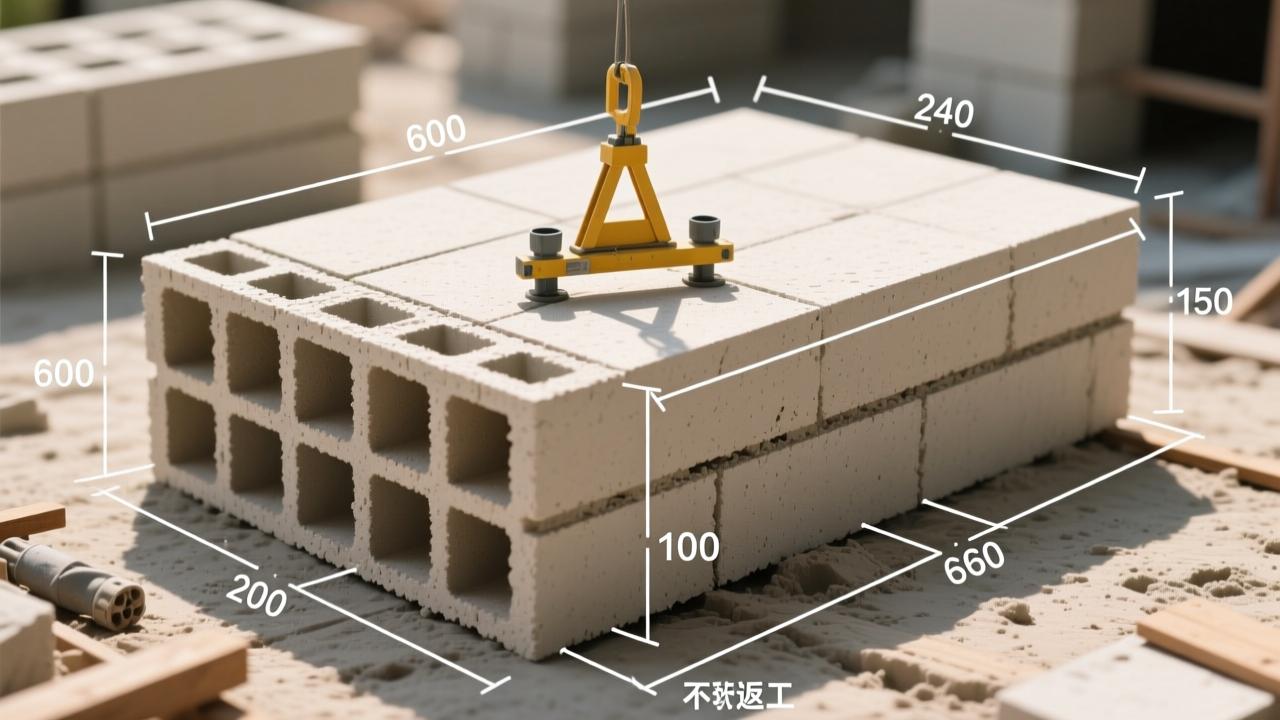

再来看小高层,也就是7到11层的电梯房,这是目前市面上最常见的住宅类型之一。它既不像多层那样爬楼吃力,又没超高层那么依赖电梯和设备系统,属于“刚刚好”的平衡点。很多人说小高层的“黄金楼层”在8到10层,这话真不是随便说的。这个区间已经足够高,能避开地面扬尘、噪音和蚊虫干扰,视野也不再被树梢挡住,阳光照射时间明显延长。我去看过一个9楼的样板间,上午十点阳光就能照进主卧,下午还能看到小区中央花园的全貌,通透感特别强。而且这个高度风吹得恰到好处,窗户一开空气对流快,夏天几乎不用怎么开空调。

更重要的是,小高层一般配备两部电梯,上下班高峰期等个一两分钟就能上,不像超高层动不动排队十分钟。万一电梯临时维修,爬楼梯也不会太崩溃——我试过从1楼走到11楼,喘是喘了点,但还能接受。相比之下,低于7层的房子可能只配一部电梯,高峰期挤得很;而超过12层的,一旦停电或故障,简直是噩梦。所以我一直觉得,小高层最适合普通家庭自住,尤其是上有老下有小的三口或四口之家。推荐优先选8到10层,避开设备层(通常在中间某一层有水泵或配电箱),留意楼间距是否足够,防止对面楼栋贴得太近影响通风。

至于超高层,也就是12层以上的住宅,这几年越来越多出现在城市核心区。它们往往外形现代、视野无敌,站在阳台上一眼望去全是 skyline,特别适合追求“大都市感”的年轻人。我也曾被这样的景观迷住,在售楼处看着落地窗外的城市灯火,心里直呼“这就是我要的生活”。但冷静下来一想,住这么高的楼,真没问题吗?后来实地体验了一次朋友家的28楼,才真正意识到其中的利弊。

首先是安全和依赖性问题。超高层完全靠电梯出行,一旦停电、火灾或者设备检修,上下楼就成了难题。有些楼虽然有消防梯,但普通人根本不敢走那么远。而且楼层越高,供水供电越依赖加压系统,水质和水压容易不稳定。我朋友就说他家晚上洗澡经常忽冷忽热,高峰期连马桶冲水都费劲。另外,风大也是个现实问题。20楼以上基本常年有风,开窗说话都费劲,晾衣服得用重夹子,不然分分钟被吹飞。还有心理层面的影响——有些人住太高会有眩晕感,特别是家里有老人的,站阳台都不敢靠边。

但从优点看,高层确实视野开阔、采光充足、远离尘嚣,空气质量反而比低层好。尤其是雾霾天,低层灰蒙蒙一片,高层却能看到蓝天。所以如果一定要买超高层,我个人建议选中间偏上的位置,比如总楼层的1/3到2/3之间。比如一栋33层的楼,12到22层是比较理想的区间。既能享受高度带来的视野和光照,又不至于离地太远失去安全感。同时要避开所谓的“扬灰层”传言(虽然科学上并不成立),更要关注是否有避难层、设备层、强风带等特殊结构。别光盯着“30楼看江景”这种噱头,实际住起来,稳定、舒适和便捷才是王道。

买房买几楼最好?这个问题问到最后,其实拼的不是眼光,而是算账的能力。你看再多通风采光的分析、听再多风水讲究,最终还得回到一个现实问题:兜里有多少钱,打算住多久,以后要不要换房?我身边不少朋友都踩过坑——当初贪便宜选了一楼,结果住了三年想卖却没人接盘;也有人咬牙上了顶楼江景房,住得是爽了,可孩子上学、老人看病全被这栋楼的高度拖累。所以真正聪明的选楼策略,从来不是挑“最贵”或“最靓”的那一层,而是把预算、生活需求和未来打算全盘搭在一起,算出最适合自己的那一层。

先说价格。同一栋楼里,楼层之间的差价能有多大?我最近盯的一个楼盘,总高32层,一楼最便宜,每平比基准价低800元,顶楼贵600元,而所谓的“黄金楼层”——15到20层,每平反而高出1200元左右。也就是说,一套100平的房子,选中间这几层,要比一楼多掏将近两万块。这笔钱够给孩子报一年兴趣班,或者给父母做一次全身体检。但反过来看,一楼虽然便宜,可如果带地下室潮湿严重、采光又差,后期装修光做防水和新风系统就得花好几万,省下的房价转头又砸进去了。所以性价比不能只看挂牌价,得算上居住成本、维护费用和心理舒适度。我自己总结了一个简单算法:把每层的价格差异除以未来五年你在这住的天数,看看每天多花几分钱值不值。比如每月多还300块贷款,十年就是3.6万,相当于每天多花10块钱。如果你每天推开窗能看到阳光洒满客厅,孩子在阳台上跑跳不怕灰,老人上下楼不喘气——那这10块钱,我觉得花得值。

再来说家庭实际需求,这才是决定楼层的核心。我家现在住的是12楼,当初选它就是因为孩子刚上幼儿园,老人每周来帮忙。要是住一楼,小区绿化带的蚊虫多得吓人,小孩一出去就起包;要是住25楼以上,老人腿脚不便,电梯一坏就得干坐着等救援。12楼刚刚好,爬楼梯能接受,视野也不压抑,晾衣服不容易被风吹走,孩子在阳台玩我也放心。如果你家有哮喘患者,建议避开低层,尤其是靠近车库出入口的楼层,汽车尾气沉降会影响空气质量;如果有孕妇或行动不便的长辈,尽量别选顶楼,万一停电爬不动,心理压力太大。还有个小细节很多人忽略——快递和外卖。现在很多老小区没直达电梯,或者电梯太小推不了婴儿车,你买个大件家电都得靠人扛。我表姐住7楼,有一次买了张床垫,硬是请了两个邻居帮忙抬上来,最后还把楼梯拐角的墙蹭坏了赔钱。所以选楼时一定要代入真实生活场景:你是不是经常网购?家里有没有可能添丁进口?老人会不会长期同住?这些都会直接影响你对楼层的容忍度。

最后一点,也是最容易被忽视的——未来的转手和升值潜力。很多人买房时只想着自己住舒服就行,可生活总有变数,谁也不敢保证一辈子不换房。这时候楼层就成了一道隐形门槛。我去中介朋友那儿打听过,同样是90平三房,中间楼层(8-15层)最快一个月就能成交,而一楼和顶楼平均要挂半年以上,而且买家砍价特别狠。尤其是顶楼,哪怕开发商承诺“终身防水”,大多数人还是心存顾虑,非得压价几万才肯接手。另外,学区房市场更看重稳定性,低楼层如果有噪音、隐私问题,租金回报率也会打折扣。反过来,那些位置适中、采光良好、无明显缺陷的楼层,在二手市场上永远是最抢手的“流通款”。所以我现在的逻辑是:自住当然要舒服,但也不能完全不顾 resale。宁愿前期多花点钱,也要避开明显有硬伤的楼层,给自己留条后路。毕竟房子不只是个住所,它也是资产,是你将来换更大房子、应对突发状况的一张底牌。