六类双绞线选购与布线全攻略:轻松搞定家庭和企业高速网络

我刚开始接触网络布线的时候,对各种网线的分类特别困惑,尤其是听到“六类双绞线”这个词时,总觉得它很专业、很高深。其实说白了,Cat6(也就是六类双绞线)就是一种用来传输网络信号的铜缆,广泛用在家庭和办公网络中。它的名字里,“六类”指的是第六代以太网线缆标准,由TIA/EIA(电信行业协会)制定。相比早期的五类或超五类线,六类线在速度和抗干扰能力上都有明显提升,能更好地支持高清视频、在线游戏甚至小型企业的数据传输需求。

很多人问我,六类线到底强在哪?关键就在于它为千兆网络而生。标准的六类线可以稳定支持1Gbps的数据速率,在理想条件下甚至能短距离跑10Gbps。这意味着你在下载大文件或者多人同时上网时,不容易出现卡顿。它的普及让很多老式网络设备逐步被淘汰,成了现代布线系统中的主流选择之一。

什么是六类双绞线(Cat6)

说到六类双绞线,你得先知道它是怎么定义的。Cat6不是随便叫的,必须符合特定的技术规范。比如它的频率带宽要达到250MHz,比超五类线高出一倍。这个数字听起来抽象,但你可以理解为“车道更宽”,能跑的数据更多。而且它在制造工艺上有严格要求,比如每一对双绞线的绞合密度更高,这有助于减少内部串扰,也就是不同线对之间的信号干扰。

我还记得第一次拆开一根六类线时的感觉——里面的四对铜线绞得特别紧,颜色分明,外皮也比普通网线厚实不少。这种设计不是为了好看,而是为了性能服务。真正的六类线通常会在外皮上印有“CAT6”标识,有些还会标注是否通过认证。如果你买的是无标识或手感很轻飘的线,那很可能只是假六类,实际性能可能连超五类都不如。

六类线的物理结构与屏蔽类型(UTP/STP)

六类线的内部结构其实挺讲究的。它由四对共八根细铜丝组成,每一对都以不同的节距绞合在一起,这样可以有效抵消电磁干扰。你可能注意到有些六类线中间有一根塑料十字骨架,这个小东西作用可不小——它能把四对线隔开,防止彼此之间发生串音,尤其是在高频率传输时特别重要。

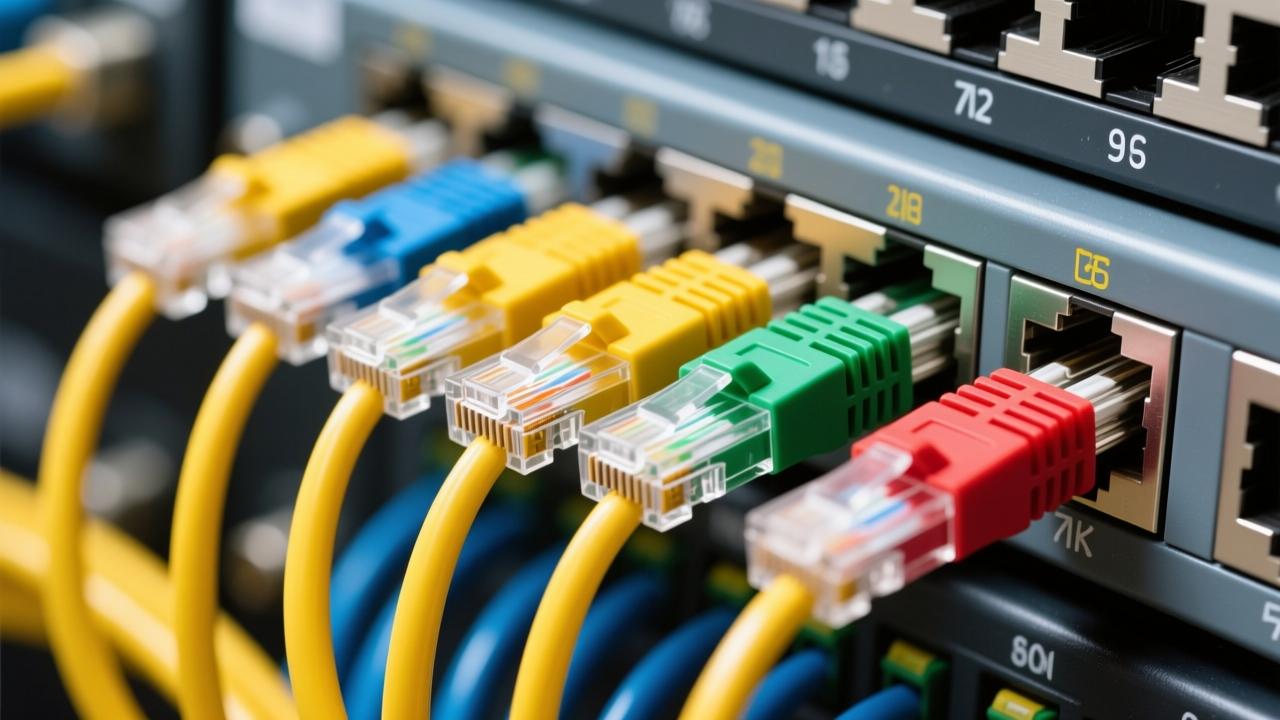

关于屏蔽类型,市面上常见的六类线分两种:一种是UTP(非屏蔽双绞线),另一种是STP(屏蔽双绞线)。UTP最常见,成本低,安装方便,适合大多数家庭和办公室环境。而STP在线缆外部加了一层金属箔或编织网,能更好地抵御外部电磁干扰,比如在工厂、医院或者靠近大功率电器的地方就更适合用STP。不过STP价格贵一些,而且需要接地才能发挥效果,装不好反而会影响性能。

我自己在家用的就是UTP六类线,穿管走墙都很顺手。但在朋友公司做弱电项目时,他们机房旁边有大型空调机组,工程师坚持要用STP,结果网络稳定性确实好很多。所以说,选哪种类型,真得看实际环境。

频率带宽与传输性能指标

带宽是衡量网线性能的核心指标之一。六类线的标称带宽是250MHz,这意味着它能在每秒内处理高达250百万次的信号变化。打个比方,如果把数据传输比作水流,那带宽就像是水管的直径——越宽,单位时间流过的水就越多。更高的带宽直接带来了更快的速度和更强的抗噪能力。

除了带宽,还有几个关键参数决定了六类线的实际表现,比如插入损耗、回波损耗、近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)。这些术语听起来复杂,但简单来说,它们都在衡量信号在传输过程中有多“干净”。优质的六类线会把这些干扰控制在很低水平,确保数据完整到达。我在测试一批工程线时就发现,便宜的线虽然也能通,但用专业仪器测出来NEXT值超标,长时间运行容易丢包。

现在市场上还出现了所谓的“增强型六类线”,虽然没被TIA正式列为标准,但很多厂商宣传它接近Cat6a的性能。这类线往往用了更好的绝缘材料和更精密的绞合工艺,适合对网络质量要求更高的场景。不过要提醒一点,别光听商家吹,一定要看是否有第三方检测报告,不然很容易踩坑。

刚接触网络布线那会儿,我总以为买根“六类线”就万事大吉了,结果在一次企业项目中翻了车。客户要求支持10Gbps高速传输,我按常规用了Cat6,可测试时发现超过55米就开始丢包。后来才明白,不是六类线不行,而是它有明确的性能边界。从那以后,我开始认真研究不同类别网线之间的差异,尤其是六类和超六类、五类线之间的区别,才发现选线真是一门学问。

六类与超六类双绞线的区别(Cat6 vs Cat6a)

Cat6和Cat6a看起来长得差不多,都是八芯四对双绞结构,外皮上也都能看到“CAT”字样,但它们的实际能力差了一大截。最直观的区别是带宽——六类线最高支持250MHz,而超六类直接翻倍到500MHz。这个提升可不是数字游戏,它意味着Cat6a能在更复杂的电磁环境下稳定跑满10Gbps,而且能把这个速度撑到整整100米。

我自己做过对比测试:在同一栋楼里,用Cat6和Cat6a分别连接两台服务器跑iperf3测速。在30米以内,两者都接近9.4Gbps,差距不大。但当距离拉到80米时,Cat6掉到了7.2Gbps左右,波动明显;而Cat6a依然稳在9.3Gbps以上。这说明什么?如果你只是家用或小办公室组千兆网,Cat6完全够用;但要是做数据中心、监控中心或者未来想长期不换线,Cat6a才是更稳妥的选择。

另一个容易被忽视的是外部串扰(AXT)。Cat6a因为采用了更严密的屏蔽设计,比如整体铝箔包裹甚至双层屏蔽(S/FTP),对外界干扰的抵抗能力强得多。我在一个老厂房改造项目中就吃过亏,车间里电机多、干扰强,原本计划用Cat6节省成本,结果频繁断流。最后换成Cat6a STP型号,问题迎刃而解。虽然贵了些,但省下了后期维护的时间和麻烦。

与五类、超五类线的性能差异

回头看看五类线(Cat5)和超五类线(Cat5e),它们曾经也是主流,但现在已经被时代甩开了一段距离。Cat5只支持100MHz带宽,理论最大速度100Mbps,在今天连高清视频直播都扛不住。而Cat5e算是它的升级版,优化了串扰问题,能跑千兆网络,但频率还是停留在100MHz,属于“勉强达标”的水平。

有一次我去朋友家帮忙调试网络,发现他用了好几根老旧的Cat5线串联路由器和电视盒子,结果4K视频总是卡顿。换了新的Cat6线后,同样的设备瞬间流畅了。这不是设备的问题,而是线缆成了瓶颈。Cat6不仅带宽翻了两倍半,而且内部绞合更精密,抗干扰能力更强,信号衰减也更小。哪怕你现在的设备还没到千兆,提前用Cat6也能为将来留出升级空间。

更关键的是,随着智能家居设备越来越多,像NAS、VR头显、远程办公会议系统这些高带宽应用普及,网络负载成倍增长。这时候如果还用Cat5e,就像是让一辆三轮车去跑高速公路——不是不能走,但随时可能抛锚。我建议哪怕预算有限,也不要贪便宜用老标准线材,毕竟一根网线要用十年以上,前期省几百块,后期换线拆墙的成本更高。

应用场景中的选择建议

那么到底该怎么选?我的经验是:看用途、看环境、看未来需求。普通家庭用户,装个Wi-Fi路由器加几台电脑手机,Cat6 UTP足够用了,性价比高,施工方便。但如果家里有NAS、8K电视或者打算搞全屋智能联动,那就直接上Cat6a,别犹豫。特别是现在千兆宽带越来越普及,有些城市甚至推两千兆套餐,不用好线简直浪费。

中小企业和商业场所要更谨慎些。如果是办公室办公区布线,员工主要上网办公、开视频会议,Cat6也能胜任。但如果是财务室、数据中心、监控机房这类对稳定性要求高的地方,我会优先推荐Cat6a STP,哪怕贵30%也值得。毕竟网络中断一分钟,可能损失远超材料差价。

还有一个隐形因素是施工质量。我发现很多工程失败不是线本身不好,而是接头做得太糙。Cat6及以上线缆对打线工艺要求更高,必须使用配套的六类模块和配线架,否则再好的线也会降级使用。所以与其纠结“要不要上Cat6a”,不如先问问自己:“我能保证端接规范吗?”如果做不到,那还不如老老实实用Cat6,至少容错率高一点。

最后提醒一句:市场上有很多“假六类”或“工程次品”,外表印着CAT6,实则铜包铝、线径不足0.5mm。这种线别说跑千兆,通个基本网络都可能不稳定。买的时候一定要选正规品牌,查看是否有第三方检测报告,最好现场抽样做导通测试。别让劣质线缆毁了整个网络系统的根基。

当初我做弱电项目时,总以为网线只要插上能通就行,直到一次医院监控系统验收翻车才彻底醒悟。那回用了几十条自制的六类线连接摄像头,前半段测试正常,可到了走廊尽头几台设备画面频繁卡顿掉线。测距才发现最远一条接近110米,超出了有效范围。从那以后,我对“六类线到底能传多远”这个问题上了心,也慢慢搞清楚了背后的门道。

标准传输距离(100米以内)及其依据

国际布线标准TIA/EIA-568明确规定,包括六类双绞线在内的结构化布线系统,单链路最大推荐长度是100米,其中水平布线90米,两端跳线加起来不超过10米。这个数字不是随便定的,而是基于信号衰减、串扰和延迟等综合因素计算出来的安全边界。在理想条件下,Cat6在这个范围内可以稳定支持千兆网络(1Gbps),不会出现明显的误码或丢包。

我自己做过多次实地测试,在同一栋办公楼里铺设不同长度的原装Cat6 UTP线缆,用专业仪器测量回波损耗和插入损耗。当长度控制在95米以内时,所有参数都在合格区间;一旦超过100米,尤其是到105米以上,插入损耗就开始超标,ping值波动明显增大。虽然有些设备还能勉强通信,但已经处于临界状态,遇到温度变化或电磁干扰就容易中断。所以说这100米不仅是规范要求,更是工程实践中的“生命线”。

当然也有例外情况——比如某些厂商宣传他们的“增强型六类线”能传120米甚至更远。这类说法往往是在特定环境下得出的结果,比如只跑百兆速率、环境干净无干扰。但在真实场景中,我们不能拿稳定性去赌这种“极限操作”。作为技术人员,我的原则是:宁可少接几米,也要留出余量,确保长期运行不掉链子。

数据速率对传输距离的影响(1Gbps vs 10Gbps)

很多人不知道的是,六类线的最大传输距离其实跟你要跑的速度密切相关。跑1Gbps时,它确实能在100米内稳稳当当工作;但一旦想上10Gbps,距离就得大幅缩水。根据IEEE 802.3标准,Cat6在10Gbps速率下的最大有效传输距离只有55米左右,超过这个长度信号衰减太严重,交换机会自动降速或者断开连接。

我在一个学校多媒体教室改造项目中就遇到了这个问题。客户希望每个讲台都能通过六类线直连核心交换机实现万兆互联,结果发现部分教室距离机房有70多米。现场测试果然不行,速率只能维持在4~6Gbps之间,且抖动严重。最后不得不改用Cat6a线材,才解决问题。这件事让我深刻意识到:不能只看线缆类别,还得结合业务带宽需求来规划距离。

这也解释了为什么数据中心和高性能网络越来越多地采用Cat6a甚至Cat7。尽管Cat6价格便宜、普及度高,但它本质上是个“千兆主力+短距离万兆备用”的角色。如果你未来几年有升级高速网络的打算,布线阶段就必须考虑这一点。否则几年后换线,拆天花板、重新穿管,代价远比当初多花点预算买高级线大得多。

环境干扰、线缆质量与连接器对距离的限制

再好的线,放在恶劣环境中也会“水土不服”。我曾在一个工业园区部署网络,明明每条线路都控制在80米以内,可就是时不时断流。排查后发现是附近大型电机启停产生强电磁干扰,而使用的六类线只是普通非屏蔽UTP型号,抗干扰能力弱。换成STP屏蔽线并做好接地后,问题立刻缓解。这说明实际传输距离不仅取决于物理长度,还受外部环境制约。

线缆本身的质量也直接影响性能边界。市面上有不少“假六类”产品,外皮写着CAT6,实则线芯细、绞距松、材质差。我拆过一根号称“国标0.57mm”的线,实测直径才0.45mm,铜还是铝包钢。这种线别说传100米,50米就开始衰减严重。我自己总结的经验是:正规品牌的六类线线径应在0.5~0.58mm之间,外皮有清晰标识,阻燃等级符合CMR/CMP要求,千万别贪便宜踩坑。

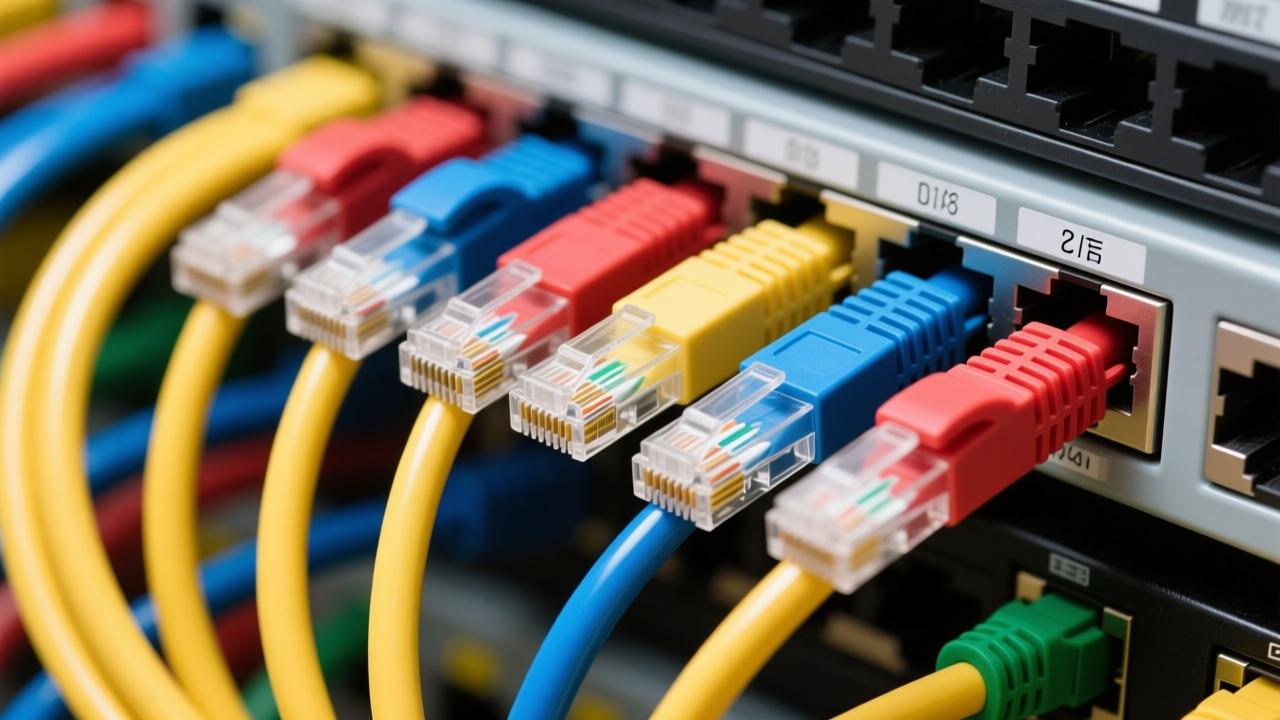

还有一个常被忽视的关键点——连接器和端接工艺。RJ45水晶头打得歪了、压接不到位、模块没按T568B标准打线,都会导致阻抗不匹配,增加反射和损耗。有一次我在现场发现一批线测速不稳定,查了半天才发现是施工队为了省事用了五类模块接六类线。虽然看起来能插进去,但实际上破坏了双绞结构,高频信号损失严重。从那以后,我坚持一点:Cat6必须配六类认证的模块和配线架,哪怕贵一点也不能妥协。

所以你看,六类双绞线能不能传得远,从来不只是“拉根线”那么简单。它是标准、速率、材料、工艺和环境共同作用的结果。想要网络稳如老狗,就得在每一个环节都下足功夫。

以前我总觉得布线就是把网线从A点拉到B点,插上就能用。直到参与了一个智能办公楼项目,才真正明白什么叫“差之毫厘,谬以千里”。那栋楼一共12层,每层几十个工位,会议室、门禁、摄像头全靠网络打通。我们按图纸施工完,结果有几间办公室上网卡顿,视频会议频繁掉线。查来查去,问题出在弱电井里的走线方式——六类线被和其他强电线捆在一起,还打了死结。那次教训让我彻底搞懂了:Cat6不只是性能参数的事,怎么布、怎么用,才是决定成败的关键。

在局域网(LAN)、智能建筑中的部署

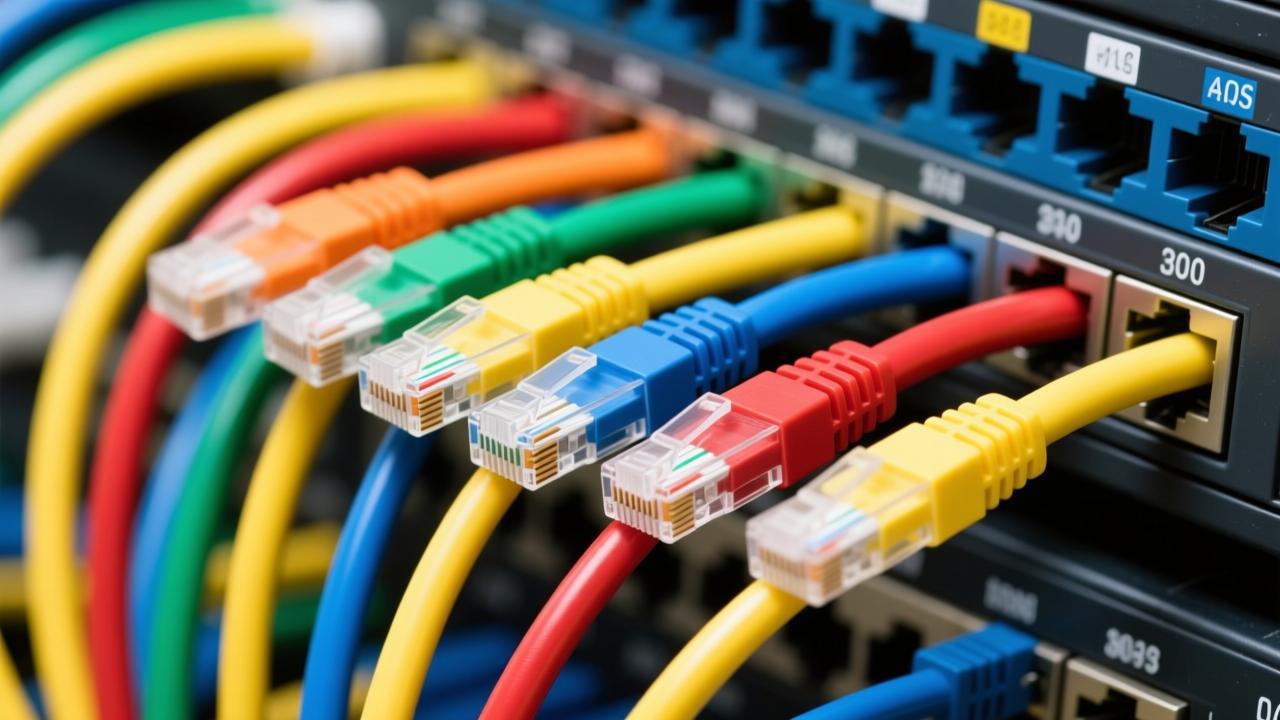

现在的新建办公楼,几乎清一色采用六类双绞线作为水平布线的主力。我在做的几个项目里,每个信息点都标配Cat6 UTP或STP线缆,从配线架出发,穿管进墙,接到墙面模块。这种结构化布线的好处是统一标准、易于维护。比如某天某个工位网络异常,只需要在机房对应端口测试,很快就能定位是线路问题还是终端故障。

智能建筑更是离不开高质量的六类线。电梯联动系统、安防监控、门禁考勤、楼宇自控设备,很多都在IP化,全都跑在同一张以太网上。有一次我帮医院升级护士站呼叫系统,所有终端通过PoE供电的六类线连接交换机,既省了电源布线,又保证了信号稳定。但要注意的是,如果使用PoE+甚至PoE++(如IEEE 802.3bt),线缆长度最好控制在90米以内,否则电压衰减会影响设备启动。

走线路径也特别讲究。我见过不少老楼改造时为了省事,直接把六类线沿着金属桥架裸露铺设,旁边就是380V动力电缆。这样哪怕用了屏蔽线,效果也会大打折扣。我的做法是:强弱电必须分离走管,间距保持30cm以上;实在避不开的交叉点,就让弱电走在上方,并用镀锌铁盒做局部屏蔽。这些细节看着小,却直接决定了网络能不能长期稳定运行。

家庭网络与企业级网络中的使用案例

很多人以为六类线只适合公司用,其实现在中高端家庭也越来越依赖它。我自己家装的就是全套Cat6,每个房间预留双口面板,主卧、书房、客厅都直连弱电箱里的万兆核心交换机。当初有人劝我用五类线省钱,我说不行——现在谁家没几台4K流媒体盒子、NAS存储、VR设备?Wi-Fi再快,穿墙之后也拼不过一根实打实的六类线。

特别是大户型平层或别墅用户,无线覆盖总有死角。我朋友家三层别墅,一开始只装了三个AP,结果地下室和阁楼信号极弱。后来我们重新布线,在每一层弱电箱加装六类汇聚点,形成星型拓扑,再接回中心机房。整改后不仅Wi-Fi全覆盖,家里NAS互传文件也能跑到900Mbps以上。这说明什么?家庭网络也在向准企业级演进,而六类线就是最经济可靠的承载介质。

企业环境的应用更复杂些。我在一家设计院做过网络优化,他们用大型三维建模软件,经常要传输几十GB的工程文件。原来的五类线撑不住,频繁丢包。换成六类线并配合千兆交换机后,内部传输效率提升了近三倍。更关键的是,六类线支持未来升级到万兆(短距离内),等于为后续发展留好了接口。现在很多企业选择一步到位布Cat6,不是为了当下提速,而是为了五年后不拆墙重拉线。

布线标准(如TIA/EIA-568)与未来升级兼容性

说到底,布线不能凭感觉来,得按标准走。TIA/EIA-568这套规范,我已经翻烂了好几本。它规定了从线缆类别、连接器类型、弯曲半径到接地方式的一整套要求。比如六类线的最小弯曲半径是外径的4倍,超过这个值就会破坏双绞结构,导致串扰上升。我亲眼见过施工队为了塞进狭窄底盒,把线弯成U形,测出来NEXT(近端串扰)直接超标,最后只能剪掉重做。

还有一个容易忽略的点:永久链路和信道的区别。标准中的100米是指“永久链路”90米 + 跳线10米,而不是随便两头接根跳线就算数。我们在验收时常用福禄克测试仪打报告,只要有一项参数不合格,就得返工。别嫌麻烦,这些测试数据是你交付质量的唯一凭证。

至于未来兼容性,我可以明确地说:今天布一套合格的Cat6系统,至少能用7~10年。虽然它跑不了长距离万兆,但在大多数场景下完全够用。而且Cat6水晶头、模块和配线架都是RJ45通用接口,将来换设备无需改物理连接。如果你预算充足,当然可以直接上Cat6a;但如果追求性价比,规范施工的Cat6依然是当前最明智的选择之一。毕竟,真正的高手不在选多贵的材料,而在把基础做到极致。