马桶的结构图全解析:看懂内部构造,轻松解决漏水、堵塞问题

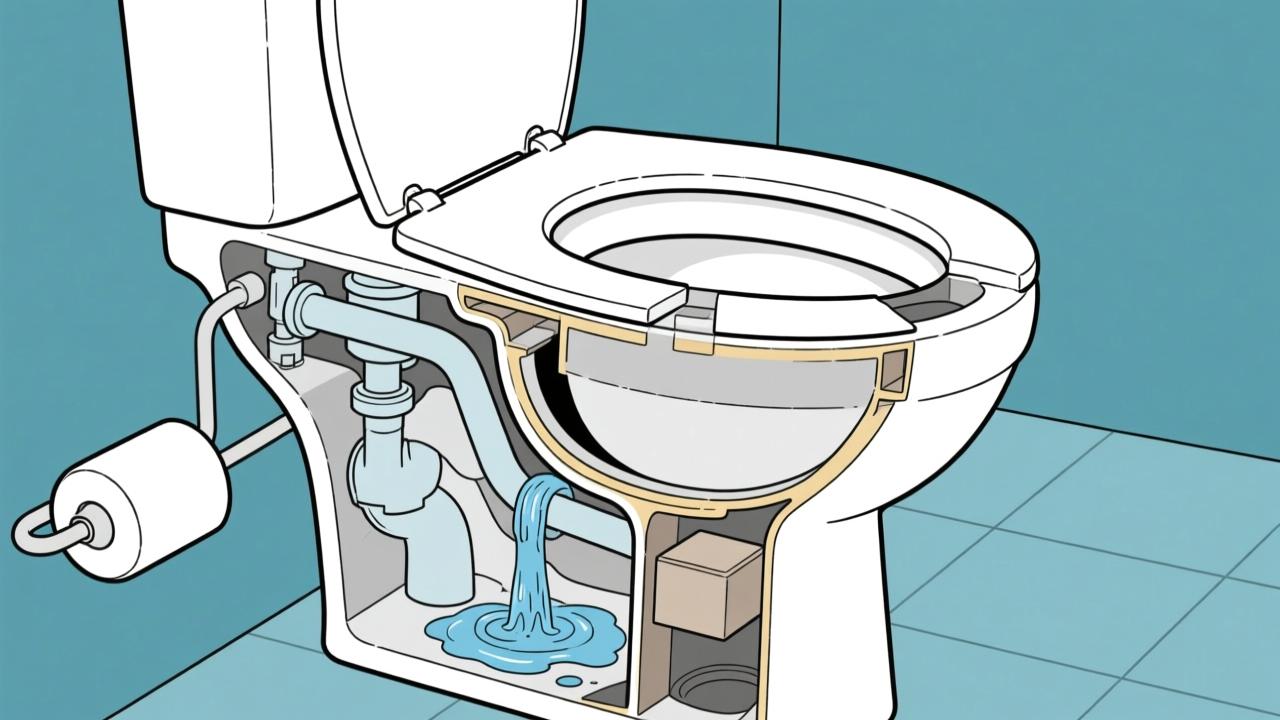

作为一个每天都会和马桶打交道的普通人,我一直觉得这东西看起来简单,但真要拆开来看,里面门道还真不少。用起来是挺方便的,一按按钮,水一冲,啥都没了——可你有没有想过,它是怎么做到的?我开始研究这个问题的时候,第一件事就是搞清楚它的基本结构。原来,不管是什么品牌、什么款式的马桶,本质上都是由三个核心部分组成的:水箱、便器和排水系统。这三个部分各司其职,又紧密配合,才让我们每一次如厕都能顺利“善后”。

水箱负责存水和控制冲洗的水量,它就像是整个马桶的“指挥中心”。当你按下冲水按钮时,它内部的机械装置就会启动,把储存的水快速释放到便器里。而便器就是我们看得见、坐得上的那个陶瓷主体,它的形状设计直接影响排污是否顺畅。最后是排水系统,它藏在便器下方甚至墙体内,负责把污水排走,并通过存水弯形成水封,防止臭气回流。这三块合在一起,构成了一个看似普通却极为精巧的卫生设备。

市面上常见的马桶主要有三种类型:分体式、连体式和壁挂式。它们的基本功能一样,但在结构布局上有明显区别。分体式马桶的水箱和便器是分开制造、再在现场组装的,老房子见得比较多,优点是维修方便,缺点是连接处容易漏水,而且整体看起来有点笨重。连体式现在更主流,水箱和便器烧制成一体,线条流畅,清洁也更容易,大多数家庭装修都会选这种。

而壁挂式马桶这几年越来越受欢迎,特别是小户型或追求极简风格的家庭。它的水箱藏在墙里,只露出一个悬空的便器,不仅节省空间,还显得特别干净利落。不过它的安装要求高,墙体必须承重或加装钢架,后期维修也不如前两种方便。每种类型的结构差异其实都围绕着同一个目标:如何在有限的空间里,实现高效冲洗、静音排水和美观实用之间的平衡。

我一直觉得,马桶最神秘的地方不在外面,而在“看不见”的内部。表面上它就是一个陶瓷盆加个水箱,可一旦打开水箱盖,或者拆开下水管,你会发现里面简直像个小工厂——各种零件精密配合,每一样都有它的使命。尤其是水箱,别看它平时安安静静待在那儿,一按冲水键,里面的机关就开始有条不紊地运转起来。我第一次拆开水箱的时候,看到那些塑料和金属部件组合在一起,还真有点摸不着头脑。后来才明白,这里面的核心就四个:进水阀、排水阀、浮球和杠杆系统。

进水阀是水箱的“供水官”,负责从水管把自来水引进来。你冲完水后,水位下降,浮球跟着下沉,就会触发进水阀自动开启补水。等水位升到设定高度,浮球也浮到一定位置,立刻关闭阀门,停止进水。这个过程完全靠物理原理完成,不需要电,也不需要人为干预,特别聪明。而排水阀则像是“泄洪闸门”,平时紧紧封住水箱底部的出水口,一按冲水按钮,杠杆系统带动排水阀抬起,存好的水瞬间涌入便器,完成冲洗任务。整个动作干脆利落,通常不到十秒就结束了。

再说说浮球和杠杆系统,它们就像一对默契搭档。浮球连在一根杆子上,随着水位上下浮动,控制着进水节奏;杠杆则是我们按动按钮时直接操作的部分,一拉一抬就能打开排水阀。有些新款马桶已经不用传统的浮球了,改用更紧凑的杯状浮筒设计,反应更灵敏,还不会因为晃动导致误补水。说实话,这些小改进看似不起眼,但用久了就知道有多省心。我在家里换过一次老式水箱配件,换成新结构之后,再也不用半夜被“滴滴答答”的漏水声吵醒。

如果说水箱是马桶的“心脏”,那便器内部的通道就是它的“消化道”。很多人以为便器内部就是个空腔,其实不然。仔细观察你会发现,底部那个弯弯曲曲的管道,学名叫虹吸管路,它的形状决定了排污能力的强弱。最常见的是一字型和S型两种设计,其中S型应用最广,因为它能形成完整的水封,并借助虹吸效应把污物彻底吸走。这条路径可不是随便弯的,工程师们通过反复测试才确定最佳弧度,既要保证水流速度够快,又不能产生太大噪音。

水从水箱冲下来后,沿着便器内壁一圈的小孔分布,形成旋转水流,冲刷的同时还能带动空气流动,增强虹吸效果。这种环形布水方式现在很多智能马桶都在用,洗得更干净还不容易挂污。而排污主通道一般会设计成大口径、少拐角的结构,减少堵塞风险。我自己家卫生间曾经堵过一次,疏通师傅拆开一看就说:“这马桶通道太窄,纸稍微多点就卡。”后来换了款内壁光滑、通道宽的型号,再也没犯过这毛病。

最后不能忽略的是排水口和密封结构。马桶不是直接怼在地上就完事的,它和地面或墙面连接的地方有个关键部件叫法兰圈,通常是橡胶材质,套在排水口上,用来密封防止漏水和臭气外溢。我以前装修不懂这个,工人随便塞了个旧垫圈,结果用了两个月地上就开始渗水,墙角都发霉了。后来才知道,法兰圈必须对准地排管口压紧,才能真正起作用。如果是墙排式马桶,还得配合隐藏式水箱和专用支架,连接处更要严丝合缝。

地排和墙排这两种方式各有特点。地排是从地板上的管道接出,安装简单,维修方便,大多数普通家庭都用这种;墙排则是管道藏在墙里,外观整洁,适合做干湿分离或极简风格,但一旦出问题,可能得砸墙检修。所以我在选壁挂式马桶时特别谨慎,提前让水电工确认墙体能不能承重,有没有预留检修口。毕竟这些结构上的细节,平时看不见,可一旦出了问题,麻烦可不小。

说到马桶怎么冲得干净又不费水,很多人第一反应是“按一下按钮嘛”,但真要讲清楚这个过程,还得从头到尾看一遍它内部的“动作戏”。我第一次认真研究马桶工作原理时,特意录了慢动作视频,一边放水一边观察水流走向。结果发现,整个冲洗过程像一场精心编排的物理实验——时间、压力、路径,全都刚刚好。

当你按下冲水按钮那一刻,杠杆系统立刻带动排水阀上提,水箱里的水迅速通过底部的出水口涌向便器。这股水流不是直愣愣地冲下去,而是沿着便器内壁一圈的小孔呈旋涡状流入。这些小孔通常隐藏在釉面之下,位置经过精确计算,让水既能覆盖整个盆壁,又能推动空气形成负压。大概三秒后,水位快速上升,瞬间填满S型管道的最高点,这时候虹吸效应就被激活了。你能听到“咕咚”一声,接着污水和杂物就像被吸尘器拉走一样,全部卷进下水道。

整个排污过程基本在十秒内完成,等S管里的水一排空,空气进入打破真空,虹吸结束,便器里剩下的水就自动退回一定高度,形成新的水封。与此同时,水箱那边已经开始补水了。浮球随着水位上升慢慢抬高,进水阀持续供水直到水位达标才关闭。这套流程每天重复无数次,却几乎不需要人工干预,想想还挺神奇的。

我一直觉得,虹吸才是马桶最聪明的设计。很多人以为冲力靠的是水压,其实真正起作用的是气压差。你可以做个实验:拿一根软管装满水,一头插进装满水的桶里,另一头垂到地面,只要一松手,水就会自己流出来,并且一直流到桶空为止。这就是虹吸的基本原理。马桶的S型或P型弯管就是人为制造这样一个可以触发虹吸的结构。

当大量冲水涌入便器,迅速填满弯管顶部时,管道内的空气被挤压排出,形成低压区。而下游排水管保持常压,这个压力差就像一只无形的手,把便器里的所有东西往低处拽。只要水量和流速足够,哪怕是一大团卫生纸也能轻松带走。我在家里测试过不同型号的马桶,有的用了6升水还堵,有的4.5升反而冲得更干净,差别就在虹吸启动是否及时、是否彻底。

更妙的是,虹吸结束后还能自动停止。因为一旦管道里的水断流,空气倒灌进来,压力平衡恢复,吸力就消失了。这样就不会出现“一直漏水”的情况。而且由于S弯里始终存着一段水,正好隔绝了下水道的臭气和细菌,这就是我们常说的“水封”。我家老人以前总担心“冲完没水挡着会返味”,了解这点之后才放心,原来每次冲完都在重新建立防护屏障。

再说说那个容易被忽略的自动补水机制。很多人以为冲完水就结束了,其实最关键的收尾工作才刚开始。水箱在排水的同时,进水阀已经感应到水位下降,立即开启补水模式。新进来的水一路分成两支:一支主流向水箱蓄水,另一支通过细管缓缓注入便器,补充因蒸发或溅出损失的水封。这个细节特别重要,尤其是长时间没人用的客卫马桶,如果没有这根补水管,水封干了就会臭气上涌。

我曾经出差半个月回家,卫生间一股怪味,查了半天才发现是马桶水干了。后来检查才发现那根补水管脱落了,水只进箱不进盆。重新接好之后,再也没出现这个问题。现在买新马桶,我都会特意确认有没有独立的便器补水设计。另外,现代节水马桶还会控制补水速度,避免进水太快产生噪音,有些高端款甚至能分段补水,先快后慢,既高效又安静。

你看,就这么一个日常动作,背后竟然藏着这么多讲究。从按按钮到完成排污,再到重建水封,全程不到一分钟,却融合了流体力学、材料科学和机械设计的智慧。下次你冲马桶的时候,不妨多听几秒那个“咕咚”声——那是虹吸成功的信号,也是整套系统默契配合的证明。

我家卫生间装修那会儿,光是排水管怎么走就让我纠结了好久。一开始觉得只要马桶能排出去就行,结果设计师甩给我一张排水系统图,指着P型和S型弯管说:“选错了,以后反味、堵塞少不了。”我才意识到,原来马桶下面这套“看不见的工程”比上面的颜值重要多了。

先说最常见的两种存水弯——P型和S型。它们的名字来源于管道的形状,本质上都是靠一段U形或曲线管存水来隔绝臭气。P型管一般水平延伸出去再向下接入主排污管,适合地排式安装。它的优势是排水顺畅,不容易积污,而且离墙面近,收在瓷砖里不占空间。我家用的就是P型,马桶背后只留一条窄缝,打上防霉胶后特别整洁。不过装的时候要注意坡度,太平了容易积水,太陡又可能影响虹吸效果。

S型管则是垂直下排后再横向走管,常见于墙排式或老式蹲便改造。它的好处是可以直接穿过楼板接到下层管道,节省卫生间内部空间。但问题也明显,因为拐弯多,时间一长容易卡纸或头发,清通起来麻烦。我朋友家就是S型管,住了三年堵了两次,最后还是拆了重改成了P型。现在回头看,如果不是墙体结构限制,真没必要选S型。

这两种弯管的核心功能都是形成水封。每次冲完水,弯道最低处会留一部分水,像一道液态屏障,把下水道的臭气、虫子全挡在外面。只要不干涸,这道防线就很可靠。但有个细节很多人不知道:P型管的水封稳定性通常比S型强,因为它受外界气压波动影响小。特别是楼上楼下同时排水时,S型容易被负压抽空,出现“返味+冒泡”的情况。

再来说通风系统,这个更隐蔽,却直接影响使用体验。你有没有遇到过冲马桶时发出“呜呜”声,或者洗手池下水慢还带异味?大概率是通风没做好。排水时水流快速下行,会在管道内产生负压,如果没有通风管引入空气平衡压力,就会像拔火罐一样把存水弯里的水吸走。一旦水封破坏,臭味自然就上来了。

我家当初为了省事没单独做透气管,结果住进去才发现问题。晚上冲厕所声音特别大,白天不用的时候还能闻到 faint 的霉味。后来加装了一根通向屋顶的 vent pipe,这些问题全消失了。通风管就像系统的“呼吸口”,让排水过程平稳安静。现在很多新房都在吊顶里预埋了共用通风立管,每户接入分支,这样既安全又不影响美观。

最后得提一句整体排水设计的重要性。马桶不是孤立工作的,它和地漏、洗手盆、淋浴区共享一套排水网络。合理布局应该是所有支管以最短路径汇入主管,并保持一定坡度确保自流。我在重新规划管线时坚持了一个原则:能直不弯,能短不长。比如把马桶排水管紧贴承重墙布置,避开轻质隔断,减少后期沉降导致错位的风险。

还有一个常被忽视的点是接口密封。不管是地排法兰圈还是墙排密封套,必须严丝合缝。我见过有人用普通玻璃胶代替专用法兰垫,刚开始没事,半年后就开始渗水,楼下天花板都泡坏了。现在我都推荐用带橡胶唇边的硬质PVC法兰圈,安装时轻轻踩实,既能防漏又能缓冲热胀冷缩。

所以说,别看马桶只占卫生间几平米,底下这套排水系统才是真正考验功夫的地方。从弯管选型到通风配置,再到整体协同,每一个环节都关系到日后用得舒不舒服。装修时多花两天研究这些细节,住进去后就能少操十年心。

说真的,当初我家马桶第一次漏水的时候,我盯着那张随产品附赠的结构图看了半小时,完全不知道哪个零件叫什么、管什么。直到后来被逼着自己动手修了几次,才明白——这张图不是摆设,它是马桶的“说明书”,更是 troubleshooting 的地图。现在每次遇到问题,我第一反应不再是打电话找师傅,而是翻出结构图,对照着看哪里出了岔子。

读结构图其实没那么难,关键是要搞清楚每个部件的位置和功能。比如水箱里的进水阀和排水阀,图纸上通常用不同颜色或线条区分,标注了水流方向。你看懂了这个,就知道为什么冲完水后一直在“嘶嘶”响——多半是进水阀密封不严,持续补水。再比如便器底部那个弯弯曲曲的虹吸通道,图纸上会清晰画出最低点和最高点,一旦堵塞,你就知道疏通得从坐圈往下重点发力,而不是瞎捅一气。

我还发现一个实用技巧:把结构图打印出来贴在工具箱内侧,每次维修前先圈出怀疑故障的区域。有一次马桶冲力变弱,我顺着图纸一路排查,发现是排水阀拉链太短,导致开阀时间不足。调整之后立马恢复如初。这种“按图索骥”的方式不仅省时间,还能避免拆错零件、越修越糟。

再说说最常见的两大问题——漏水和堵。很多人一看到地面积水就以为是水管破了,其实八成是内部组件老化。像水箱和便器连接处渗水,往往是水箱底部的密封圈磨损;而如果你听到水箱自动补水的声音频繁响起,大概率是浮球阀失灵或者橡胶封口老化漏气。这些在结构图上都有明确位置,买 replacement kit 时对照着换,基本一次搞定。

至于堵塞,不能光靠搋子猛压。先要看是不是反复堵在同一位置。如果是,很可能是便器内部通道设计有死角,或者安装时坡度不够造成积污。结构图能帮你判断排污路径的走向,尤其是虹吸段的高点位置,那里最容易卡住硬物。我家孩子不小心把小玩具扔进去那次,我没急着通,先看图确认了拐弯处深度,然后选用带弯头的疏通钩,精准取出,没伤到釉面。

日常保养这块,我也总结了几条接地气的经验。每周用稀释的白醋冲一次水箱,能防止水垢堆积影响浮球升降;每个月检查一次排水阀胶垫,轻轻擦拭表面黏腻物,延长密封寿命。还有个小窍门:冲水时如果发现水面晃动不大、下水慢,说明水封可能偏少,可以微调进水阀的限位卡扣,让补水时间多两秒,既保证清洁力又不浪费水。

说到节水改造,结构图更是帮了大忙。我后来换了新型双档按钮组件,通过调节排水阀的开启角度控制出水量。小便用半冲,大便用全冲,一年下来水费省了不少。你别小看这些小改,只要对照结构图理解原理,自己就能动手升级,比换整套马桶划算多了。

所以啊,别把马桶结构图塞在抽屉角落吃灰。它不只是厂家应付质检的文件,而是你能掌握的居家技能钥匙。看得懂它,家里这个每天用好几次的家伙,就不会再莫名其妙罢工。修得快、养得好,才是真正过日子的智慧。