灰色怎么调出来的?RGB与颜料调色技巧全解析,轻松调出高级感中性灰

我经常被问到:“灰色怎么调出来的?”其实这个问题背后藏着不少有趣的色彩知识。灰色看起来简单,好像就是黑白之间的一种过渡色,但真正要调出理想的灰色,尤其是在不同创作场景下,比如画画、设计或者数码修图,你会发现它并不像看上去那么普通。我们每天都能看到各种灰——水泥墙的灰、天空阴沉时的灰、手机屏幕上的文字背景灰,可这些灰都不一样。它们有的偏冷,有的发暖,有的干净通透,有的显得浑浊。这说明灰色不是单一的颜色,而是一个庞大的中性色家族。

在开始动手调配之前,先搞清楚灰色的本质很重要。很多人以为灰色只是黑色加白色调出来的,这话没错,但太片面了。真正的灰色是一种没有明显色相的颜色,它处于视觉上的“静止”状态,既不抢眼也不完全消失。正因为它低调又百搭,所以在艺术表达和视觉设计中扮演着极其重要的角色。理解它的形成原理,能让我们更精准地控制画面的情绪、层次和平衡感。

灰色在色彩学中的定义与特性

从专业角度看,灰色是无彩色系的一员,和纯黑、纯白属于同一类别。它没有明确的色相(也就是看不出红黄蓝那种倾向),饱和度几乎为零,唯一的变量是明度——也就是我们常说的深浅。你可以把灰色想象成一条连接纯白与纯黑的直线,中间每一点都是一种特定明度的灰。这种中立性让灰色成为极佳的背景色或过渡色,在构图中起到稳定节奏的作用。

有趣的是,虽然灰色本身没有色相,但它很容易受到周围颜色的影响而产生心理上的冷暖感受。比如一块灰色放在红色旁边,可能会显得带点青绿;而放在蓝色环境中,它又可能看起来偏黄。这就是所谓的“色彩对比效应”。所以我们在调灰色的时候,不能只盯着颜色本身,还得考虑它最终会出现在什么样的色彩环境里。这也是为什么有时候你调出的灰明明数值一样,但在不同画面里感觉完全不同。

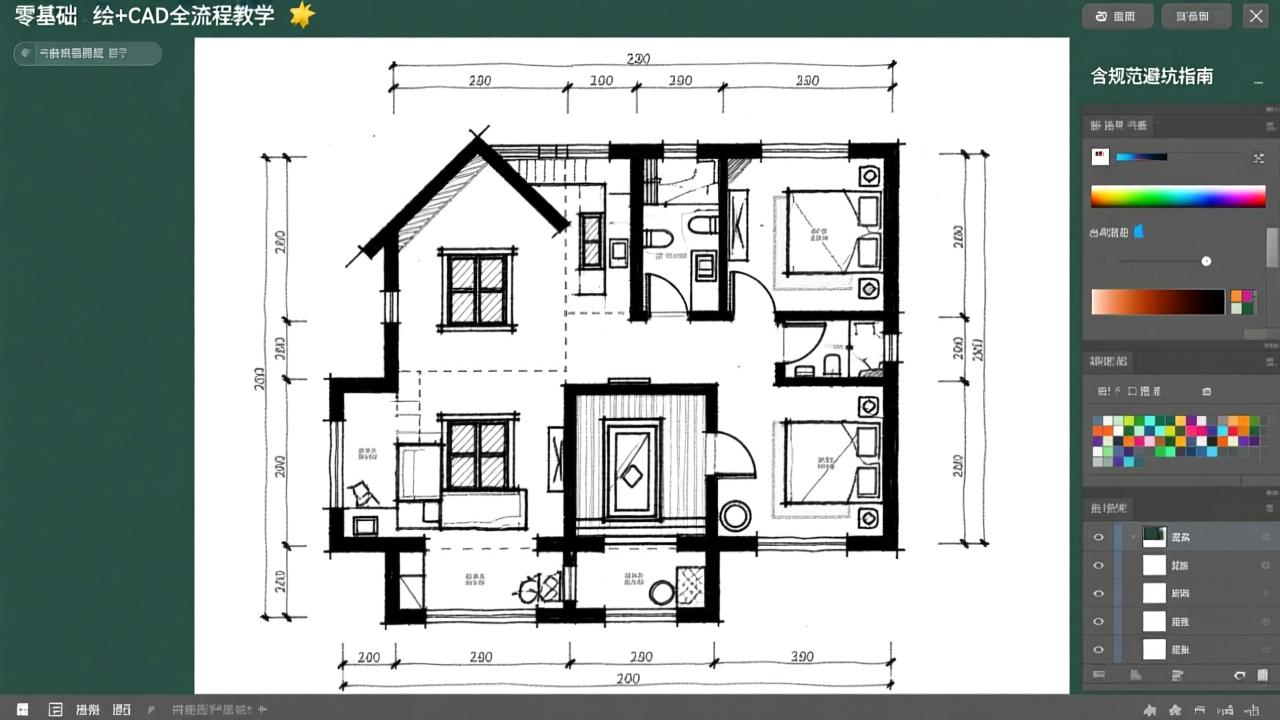

RGB模式下灰色怎么调出来的:数字色彩的灰度控制

如果你经常用电脑做设计或者处理照片,那你一定接触过RGB模式。在这个系统里,所有颜色都是由红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三种光按不同强度混合而成。而灰色的调法特别简单直接:只要三个通道的数值相等,就能得到一个标准的中性灰。比如 R=128, G=128, B=128 是中等明度的灰;R=G=B=50 就是很深的灰;R=G=B=200 则接近白色。

这个规则听起来很基础,但在实际操作中却容易出错。有时候你以为自己调的是中性灰,结果放到白色背景下一看,发现它微微泛蓝或者偏黄。问题很可能出在数值没对齐,比如 R=130, G=129, B=130,虽然差距很小,但人眼对绿色特别敏感,一点点偏差就会察觉出来。所以我建议在需要精确灰度的地方,比如UI界面的文字阴影或分割线,一定要确保三个数值完全一致。

还有一点值得注意:显示器本身的色彩校准也会影响你看到的灰色是否准确。同一组RGB值,在不同设备上可能呈现略微不同的色调。因此专业设计师通常会使用校色仪来保证屏幕显示的真实性和一致性。别小看这一点,很多时候你觉得“调不出想要的灰”,其实是屏幕在“骗”你的眼睛。

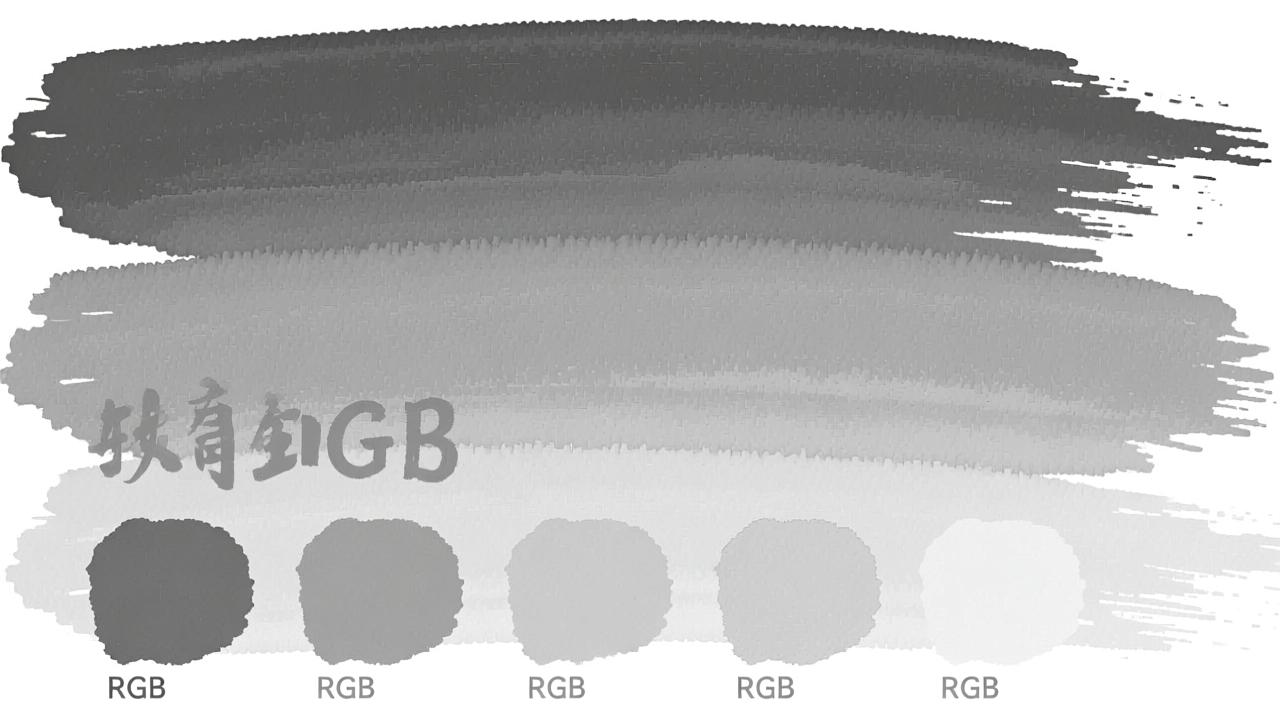

灰色与黑白的关系:从纯白到纯黑的中性过渡

说到灰色,就绕不开黑与白。我们可以把灰色理解为黑与白之间的桥梁。在传统绘画中,最直接的调灰方式就是往白色颜料里一点点加入黑色,直到达到所需的深浅。这种方法在素描练习中非常常见,画家通过控制黑白比例来构建明暗层次,塑造立体感。

但这里有个细节很多人忽略了:并不是所有的黑白混合都会产生“好看”的灰色。有些黑色颜料本身就带有冷调倾向(比如象牙黑偏蓝),而白色如果是钛白,也可能让整体显得过于刺眼。当你把它们混在一起时,调出来的灰可能会显得发乌或者死板,缺乏通透感。这也是为什么很多画家宁愿用互补色来调灰,而不是依赖现成的黑白。

你可以试着这样想:纯黑和纯白就像是两个极端,一个是彻底的吸收光线,一个是完全反射光线,而灰色则是两者之间的微妙平衡。它不像黑那样压抑,也不像白那样张扬,正因如此,它才能在视觉语言中承担那么多功能——既能衬托主角,又能独立表达情绪。掌握好这条从白到黑的灰阶变化,是你掌控光影和氛围的第一步。

我一直觉得,灰色是最考验手艺的颜色。它不像红色那样张扬,也不像蓝色那样有明确的性格,但它却无处不在。在画室里调颜料、在设计软件里选色块、甚至在家刷墙时挑涂料,你都会发现:明明看着差不多的灰,怎么放在一起就一个显得高级,一个显得脏?其实问题不在于“会不会调”,而在于有没有理解不同媒介中灰色的脾气。

颜料混合中灰色怎么调出来的:绘画与设计实践技巧

我刚开始画画那会儿,总以为灰色就是白加黑,越多越深嘛。结果调出来的一坨灰总是闷乎乎的,涂上去像盖了层灰布,画面立马没了生气。后来老师看了直摇头:“你这不是灰色,是死色。”这句话点醒了我——原来调灰不只是配比的问题,更是质感和情绪的表达。

在实际绘画中,尤其是使用油画、水彩或丙烯这类传统媒介时,直接用黑色加白色来调灰虽然快捷,但很容易让颜色失去活力。因为市面上大多数黑色颜料本身带有冷调倾向(比如象牙黑偏蓝),而钛白又特别强,一混进去就把其他色彩的呼吸空间挤没了。真正好用的灰,应该是“活”的,能跟画面其他颜色对话的。所以我现在更喜欢用深红+绿、群青+橙黄这样的互补色组合慢慢磨出灰色,这样出来的灰不仅层次丰富,还能根据需要调整冷暖倾向。

有时候做平面设计也是一样。哪怕是在数位板上画画,模拟的是真实颜料效果,我也不会直接拉个#808080完事。我会先观察参考图里的灰是什么感觉——是水泥地那种冷峻的灰?还是旧木箱那种带棕调的暖灰?然后在我的色盘里找一对互补色,轻轻叠加,再微调透明度和混合模式,让那个灰自然地“长”进画面里。你会发现,这样做出来的灰,和其他颜色搭配起来特别服帖,不会跳也不会沉。

调配灰色的常见误区与优化建议(如避免脏色)

很多人调灰失败,不是技术不行,而是心太急。最典型的错误就是乱堆颜色。看到灰不够深,就猛加黑;发现偏色了,又赶紧补白;最后越调越浑浊,越搅越脏。这种情况在湿画法里尤其明显,颜料一多水分一多,整个调色盘就像煮了一锅糊。

我自己踩过最多的坑,就是在水彩纸上反复修改灰色区域。一开始轻轻铺一层蓝紫调的灰,挺通透的,可总觉得不够重,于是又叠一层含黑色的混合色,结果纸面纤维被破坏,颜色吸不匀,干了之后斑斑驳驳,像结了霜。后来我才明白,调灰的关键不是“改”,而是“控”。控制用水量、控制颜料浓度、控制叠加次数。尤其是在浅色基底上,宁可从薄到厚层层推进,也不要一步到位。

还有一个容易忽略的问题:容器和画笔的清洁。你以为换了个颜色就开始调新灰,但实际上笔根里还藏着上次残留的黄或者红,这些微量杂质混进去,就会让你辛辛苦苦调的中性灰悄悄跑偏。所以我现在养成习惯,每调一组新灰之前,一定把笔涮干净,连调色盘上的旧痕都擦掉。细节决定成败,特别是在处理这种低调却敏感的颜色时。

利用互补色混合实现自然灰色的方法

说实话,我现在几乎不用纯黑白来调灰了。取而代之的是互补色混合法,这是我从印象派画家那儿学来的窍门。比如红色和绿色、蓝色和橙色、黄色和紫色,这两两相对的颜色一旦等量混合,就会互相抵消色相,生成一种非常柔和的中性灰。

这种方法的好处在于,你可以精准控制灰的“性格”。比如我想画傍晚天空下的建筑阴影,那种灰带着一丝暖意,我就用少量镉红加一点翠绿,比例大概7:3,出来的灰既稳重又有温度。如果是要表现金属质感的冷灰,我会拿群青加一点点赭石,压低明度的同时保留微妙的蓝紫倾向。

而且互补色调出的灰天生就有“空气感”。不像黑白灰那么死板,它更像是光线经过物体反射后留下的余韵,特别适合用于背景过渡或中间调衔接。我在画城市街景的时候常用这一招,远处的楼房用紫+黄调出的灰轻轻扫过去,既退得远,又不空洞,画面一下子有了纵深。

有一次朋友看我调色,问我:“你怎么老是用两种颜色去凑灰,不怕麻烦吗?”我说:“你不觉得这样的灰更有故事吗?”你看,一块由红绿调出来的灰,背后藏着红的热情和绿的冷静,它们打架之后达成的和平,才是最有味道的灰。