建筑面积计算规则全解析:买房避坑必看,搞懂公摊与套内面积真相

我第一次接触建筑面积的时候,还以为它就是我们日常说的“房子有多大”。后来才发现,这其实是个专业性很强的概念,背后牵扯到设计、交易、产权甚至法律问题。建筑面积不是简单地拿卷尺量一量地面就能得出的结果,而是一套有明确标准和计算逻辑的技术规则。它不仅关系到你能住多大的空间,还直接影响房价、税费、物业费这些实实在在的钱袋子问题。

建筑面积本质上是指建筑物各层水平面积的总和,包括墙体、柱子、公共区域等结构部分。换句话说,你买的商品房,合同上写的那个平方米数,就是建筑面积。这个数字决定了开发商能卖多少钱,也决定了你在办房产证时登记的是多少平米。正因为它的影响这么大,国家才需要制定统一的计算规则,避免出现“一个房子两种算法”的混乱局面。

从我个人的经验来看,很多人买房时只关心户型和朝向,却忽略了建筑面积是怎么来的。等到交房发现实际可用面积比想象中小很多,才开始质疑是不是被“坑”了。其实问题往往不出在开发商身上,而是我们对建筑面积的理解太片面。真正搞清楚它的定义和用途,才能在看房、签合同、验房的时候做到心中有数,不被人牵着走。

说到建筑面积怎么算,很多人第一反应是“不就是把每一层的房间加起来吗?”听起来简单,但真要动笔算的时候才发现,哪些该算、哪些不该算、算一半还是全算,全都得按规矩来。我刚开始学建筑设计那会儿,光是一个阳台到底算不算面积就纠结了好几天。后来才明白,建筑面积的计算不是靠感觉,而是有一套明确的技术规范在支撑。

这套规范的核心,就是住房和城乡建设部发布的《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353)。它就像一把全国统一的尺子,不管你在北上广深还是三四线小城,只要是中国境内的民用建筑,都得按照这个标准来量。我在参与一个跨省住宅项目时就深有体会——两个城市的设计院风格不同,但一到面积测算环节,大家拿出的依据完全一样,争议自然少了很多。

2.1 计算范围与基本原则

建筑面积的计算范围其实是有边界的。一般来说,凡是结构上有顶盖、有围护结构或围护设施,并且层高达到一定标准的空间,都要纳入计算。最基础的原则是“封闭+层高≥2.2米”,满足这两个条件的基本都算全面积。比如你家客厅、卧室、厨房这些地方,四面有墙,头顶有楼板,层高普遍都在2.8米以上,那肯定按100%计入建筑面积。

但有些情况就得打折扣了。像设备管道夹层、骑楼、过街楼底层的开放通道这些,虽然占了空间,但不属于可使用的功能区域,就不计入总面积。还有个容易被忽略的点:建筑物之间的架空走廊,如果有顶盖和围护结构,就算面积;要是两边敞开没封死,那就只算一半。我在做学校设计时就遇到过这种情况,连接两栋教学楼的空中走廊,因为做了玻璃栏板和雨棚,最终被认定为全面积计算,直接影响了容积率指标。

还有一个关键原则叫“永久性结构”。临时搭建的工棚、活动房这些都不算,必须是设计图纸里明确标注、建成后长期存在的部分才能纳入。这一点在拆迁评估和产权登记中特别重要,避免有人通过后期加建来“虚增”面积。

2.2 不同建筑结构的面积计算方法

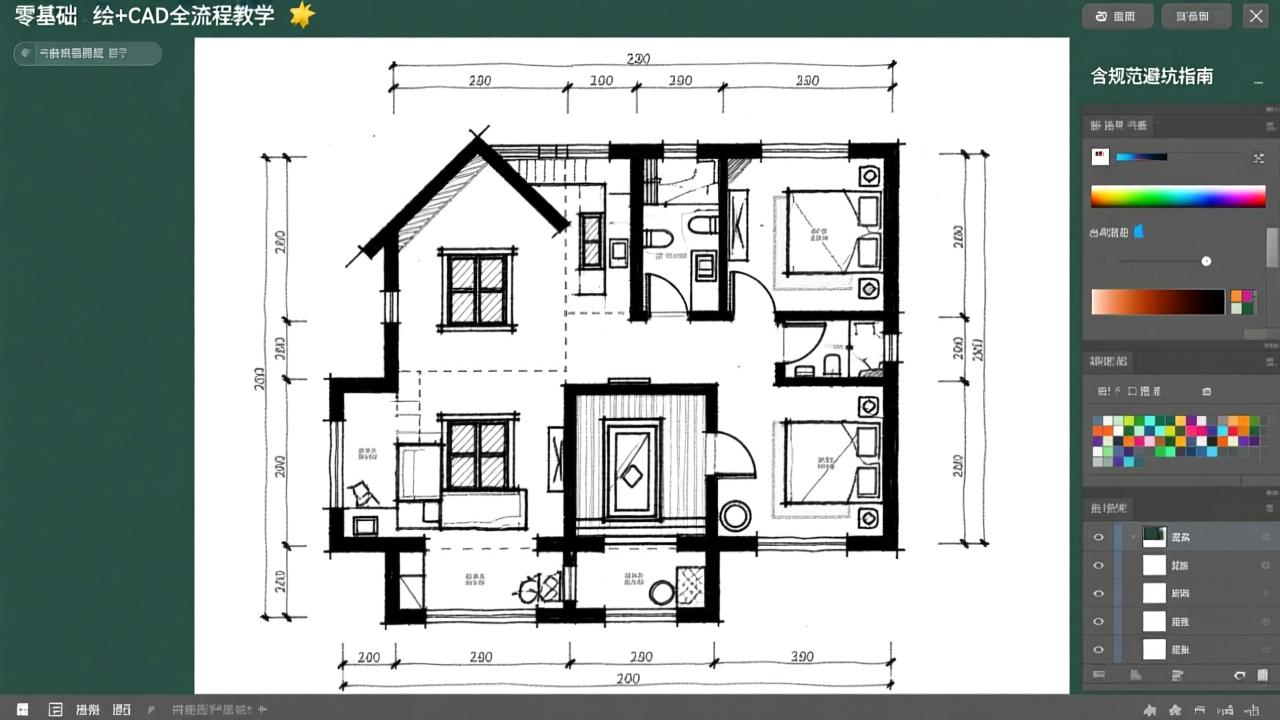

不同类型的建筑,面积算法也有差异。拿住宅来说,最常见的多层和高层公寓,基本上是按自然层逐层累加。每层的外墙外围水平投影面积都要算进去,连同凸出墙面的柱子、门斗、阳台等附属构件,都有对应的处理方式。我记得第一次画户型图时,为了精确测量外墙中心线的位置,反复核对了好几次,生怕多算或漏算几公分。

公共建筑的情况更复杂一些。像商场、医院、写字楼这类建筑,往往有挑高中庭、自动扶梯井、共享空间等特殊布局。这些区域虽然看起来空旷,但只要属于建筑内部且有顶盖,就必须按其水平投影面积计入总建筑面积。尤其是中庭部分,哪怕从一楼直通到五楼,中间没有楼板,也只算一层面积,不会重复叠加。这点很多人误解,以为挑高越大面积越多,其实恰恰相反,挑高空间反而节省了建筑面积。

工业厂房的计算则更注重实用性。单层厂房通常以跨度大、层高高为特点,只要高度超过2.2米,整个地面投影面积就算全面积。如果是多层厂房,还要考虑设备安装空间和吊车梁的高度。我们做过一个智能制造车间项目,里面有个局部夹层用来布置控制室,虽然面积不大,但由于四周有围护结构且层高达标,仍然要单独计算面积并合并入总量。

2.3 特殊空间的处理规则

真正让人头疼的,其实是那些“半算不算”的特殊空间。比如阳台,现在新建住宅几乎都有,但它只能算一半面积。前提是阳台必须是主体结构外的悬挑部分,而且有栏杆或栏板围护。如果开发商把阳台用墙封死了,改造成房间,那对不起,就得按全面积计算了。这也就是为什么有些业主收房后想封阳台,必须先了解政策风险。

飘窗是最容易引发争议的部分。现在很多楼盘主打“赠送面积”,宣传说飘窗不计面积。但根据规范,只有当飘窗的净高小于2.1米,且窗台与室内地面高差大于等于0.45米时,才可以不计入建筑面积。一旦超过这些限值,哪怕只是高出几厘米,也得按水平投影面积的一半来算。我在帮朋友验房时发现,他们家的飘窗实际净高达到了2.15米,理论上应该算面积,但合同上却写着“全赠送”,这就埋下了纠纷隐患。

地下室和阁楼也是常见难题。普通地下室如果层高低于2.2米,可以不算面积;但如果做了商业用途或住人,即使层高低一点,也可能被要求计入。至于阁楼,斜屋顶下的空间,只有净高超过2.1米的部分才按全面积计算,1.2到2.1米之间的算一半,低于1.2米的根本不用算。这种阶梯式算法听起来繁琐,但在保障公平性和合理性方面确实起到了作用。

很多人买房时最常听到的一个词就是“公摊面积”,但问到它到底是什么,多数人都说不清楚。我第一次接触这个概念是在签购房合同时,销售指着图纸上一圈灰色区域说:“这部分是公摊,不算在你家实际使用的面积里。”我当时一脸懵——既然不是我家的,为啥还要我花钱?后来才明白,建筑面积和公摊面积根本不是一回事,它们之间的区别直接关系到你花的钱值不值。

3.1 公摊面积的概念与组成

公摊面积其实是指整栋楼里所有业主共同使用、无法单独占有的空间,按比例分摊到每一户头上的那部分建筑面积。比如你住的这栋30层的住宅楼,电梯井、楼梯间、配电房、管道井、值班警卫室,还有每层的公共走廊,这些地方没人能独享,但又必不可少。于是开发商就按照各户套内面积的比例,把这些公共区域“摊”到每一家头上。

我在参与一个住宅项目测算时做过统计,一栋标准高层住宅的公摊率通常在15%到25%之间。如果是带底商或双电梯配置的高端楼盘,甚至能到30%以上。也就是说,你买了一套建筑面积100平方米的房子,真正属于你自己墙体内的空间可能只有70多平。剩下的二十几平,虽然看不见摸不着,但房价可是实打实按总面积收的。这也是为什么越来越多购房者开始质疑:明明住的是私人住宅,怎么还得为走廊和电梯买单?

更复杂的是,公摊并不是随便算的。它必须依据规划审批图纸上的实际公共区域面积来计算,不能由开发商随意决定。我们曾经遇到过一个项目,开发商把设备间也纳入公摊范围,结果被业主集体投诉。后来查证发现,设备间属于物业管理用房,按规定不应计入住户公摊,最终不得不重新核算并退还部分费用。

3.2 建筑面积与套内面积、使用面积的关系

要搞清公摊是怎么来的,就得先理清楚几个关键面积之间的关系。我现在买房看合同,第一眼就会找三个数据:建筑面积、套内建筑面积、使用面积。这三个数字层层递进,也最容易让人混淆。

建筑面积 = 套内建筑面积 + 公摊面积。这是最基本的公式。而套内建筑面积又包括三部分:套内使用面积(也就是你能放家具、走路的空间)、墙体面积(你自己家的墙占了多少)和阳台面积(一般是按一半计入)。所以你看,建筑面积从来就不等于“你能用的地方”。

举个例子,我朋友去年买的新房,合同写建筑面积89平方米,他以为拿到了接近90平的实际居住空间。结果交房后一测量,套内使用面积才67平,墙体和阳台加起来占了8平,剩下14平全都是公摊。这意味着他花了近三百万元买的房子,有将近1/3的钱是用来买别人也能走的走廊和电梯厅。这种落差感让他一度想退房。

而在一些老式多层住宅中,情况反而不一样。我记得小时候家住六层楼梯房,没有电梯,每层楼道也很窄,公摊几乎可以忽略不计。那时候的建筑面积基本就等于套内面积,得房率能达到90%以上。现在回头看,那种房子虽然没电梯,但从实用角度来说,性价比其实更高。

3.3 实际案例对比分析:建筑面积 vs 公摊面积计算差异

光讲理论不够直观,我拿两个真实项目来做个对比。第一个是位于城市核心区的一栋45层超高层住宅,第二个是郊区的六层板式洋房。两者都宣称主力户型在90平方米左右,但实际体验天差地别。

超高层那栋楼,因为有两部高速电梯、核心筒结构复杂、避难层设置等原因,公摊面积高达28%。一套标称90平的房子,套内面积只有65平出头,得房率刚过七成。而那个六层洋房项目,采用一梯两户设计,楼梯间小,无电梯,公摊仅占12%,同样90平的建筑面积,套内能到79平以上,差距整整14平方米——相当于一间卧室的大小。

更有意思的是,这两个项目的单价差不多,但按套内实际使用面积折算下来,超高层的实际单价比洋房高出近20%。很多购房者只盯着“总价低”“地段好”去选房,忽略了背后隐藏的成本转移。等入住才发现,同样的钱,别人家里能摆下餐桌,你连鞋柜都得精打细算。

这也让我意识到,建筑面积只是一个法定计量单位,并不代表居住价值。真正决定生活质量的,是你能自由使用的那一部分空间。所以在看房时,我会特别关注开发商是否公示了详细的面积构成表,有没有明确标注公摊部位和系数。哪怕多花点时间算一遍,也比稀里糊涂付完钱再后悔强得多。

买房子这件事,说到底就是买面积。可很多人签完合同才发现,自己花几百万买的“100平”住宅,实际能用的还不到70平。问题出在哪?不是开发商骗人,而是我们对建筑面积的应用场景和潜在风险了解得太少。我曾经参与过多个房产项目的交付验收,也处理过不少因面积争议引发的纠纷,越来越意识到:建筑面积不只是一个数字,它贯穿于交易、登记、设计、施工各个环节,稍有疏忽就可能带来经济损失甚至法律麻烦。

4.1 在房产交易与产权登记中的应用

你在售楼处看到的户型图上写着“建筑面积89㎡”,这个数据可不是随便写的,它是未来不动产权证上的法定面积依据。我在帮亲戚选房时特别提醒他:别光看样板间宽敞明亮,一定要确认合同里写的是建筑面积,并且附带测绘报告。因为最终办房产证时,房管局只认测绘机构出具的建筑面积结果,而不是销售口头承诺的“差不多”。

有一次朋友认购了一套期房,合同约定建筑面积为110平方米,误差比为±3%。结果交房时实测面积变成了115平方米,超出5%。按照法律规定,超过3%的部分要由开发商承担,他本可以要求退钱或退房,但由于签约时没仔细看补充条款,对方把责任转嫁到了业主身上。这件事让我明白,建筑面积不仅是定价基础,更是维权的关键依据。一旦出现偏差,直接影响的就是真金白银。

更值得注意的是,不同城市对预售面积和竣工实测面积的认定方式存在差异。比如有些地方允许飘窗不计面积,但在另一些城市却要按一半计入。如果你跨城买房,很容易因为规则理解偏差而吃亏。我建议在签订购房合同前,务必查阅当地最新的《房屋建筑面积测算技术规范》,必要时请第三方专业机构提前做一次模拟测算,避免后期扯皮。

4.2 设计与施工阶段的合规性控制

作为项目前期的技术负责人,我深知建筑设计阶段的每一个尺寸调整,都会直接影响最终的建筑面积。曾有一个商业综合体项目,为了提升得房率,团队尝试将部分设备平台改造成可利用空间。方案刚出就被规划部门驳回——原来这些区域在报建图纸中明确标注为“结构外凸”,不得计入建筑面积。如果我们强行施工,不仅无法通过验收,还可能导致整栋楼面积核减,影响后期销售备案。

这说明,在设计环节就必须严格按照国家及地方的计算规则来绘制图纸。比如层高是否超过2.2米、阳台是否封闭、是否有永久性顶盖,这些细节都决定了某个空间能不能算全面积。我们在做方案比选时,常常会做多版面积测算对比:同样是90平方米的户型,A版本把生活阳台做成开放式,只计一半面积;B版本改成封闭式,虽然看起来大了,但全部计入建筑面积,导致单价变相提高,客户接受度反而下降。

施工过程中也不能掉以轻心。我记得有个项目,施工单位擅自将地下室局部加高,试图将其从“半地下”变为“全地上”,从而改变面积计算方式。结果在竣工测量时被发现,这部分面积被重新核定为不应计入地上建筑面积,直接导致开发商少了近两千平方米可售面积,损失上千万元。所以说,建筑面积的合规性必须从图纸源头抓起,贯穿到每一根梁、每一堵墙的落地执行中。

4.3 常见争议问题及政策建议

尽管有明确的技术标准,现实中关于建筑面积的纠纷依然层出不穷。最常见的就是“赠送面积”陷阱。销售常说:“这个露台送你,不算面积。”听起来很划算,但等到交房测绘时,如果该露台不符合不计面积的条件(比如有围护结构或实际使用功能),照样会被计入建筑面积。我见过太多业主因此补缴了几万元的房款,情绪激动地跑到售楼部讨说法,可合同里早写了“以最终实测为准”,维权难度极大。

另一个高频问题是阁楼和坡屋顶空间的计算。很多复式户型宣传“买一层送一层”,但实际上坡屋顶下净高不足2.1米的部分只能按一半甚至不计入面积。购房者以为多得了几十平,结果产权面积没体现,日后转卖时也无法证明这部分价值,等于白白多付了初始房价。

面对这些问题,我认为当前最需要的是透明化和标准化。一方面,政府应推动建立统一的建筑面积公示制度,要求开发商在销售现场公开详细的面积计算明细表,并提供电子版供查询;另一方面,应加快取消公摊面积计价模式的试点进程,像重庆那样推行“按套内面积计价”的做法,让消费者明明白白花钱。毕竟,房子是用来住的,面积怎么算,不该是个谜。