弹簧怎么写:从汉字书写到工程制图与CAD建模的完整解析

“弹簧怎么写”这个问题听起来简单,但其实藏着好几层意思。很多人第一次看到这四个字,第一反应可能是:这不就是写字吗?怎么还用问?可仔细一想,你会发现,“写”这个动作可以指向不同的层面——是写汉字的“弹簧”这两个字,还是在工程图纸上画出弹簧的结构,又或者是在技术文档里准确描述一个弹簧的参数?每一种“写”,背后都有一套规则和逻辑。我刚开始接触机械设计的时候,也以为“弹簧怎么写”只是个笔误或玩笑话,直到被实际工作一次次打脸才明白,这个问题恰恰戳中了跨领域沟通的核心痛点。

从语文课上的写字,到工程制图中的符号表达,再到CAD软件里的三维建模,“弹簧怎么写”其实是一把钥匙,能打开语言、图形与技术之间的转换之门。我想通过这一章,先带你回到最基础的地方——我们每天都在写的汉字。“弹簧”两个字看起来普通,但真要一笔一画写标准,不少人还是会出错。更关键的是,理解它们的结构,不仅能帮我们正确书写,还能为后续学习工程表达打下基础。毕竟,无论是手绘草图还是输入术语,第一步都得从“认字”开始。

说到“弹簧怎么写”,在工程领域里,这根本不是问你汉字怎么写,而是问你图纸上这个零件该怎么表达。我刚进设计部门的时候,就闹过笑话。组长让我画个压缩弹簧的装配图,我认认真真画了一圈一圈的螺旋线,足足画了二十多圈,结果被他一句话点醒:“你是要加工还是画画?”那一刻我才明白,在工程制图里,“写”弹簧,其实是“画”弹簧,但这个“画”不是写实,而是按规矩来。

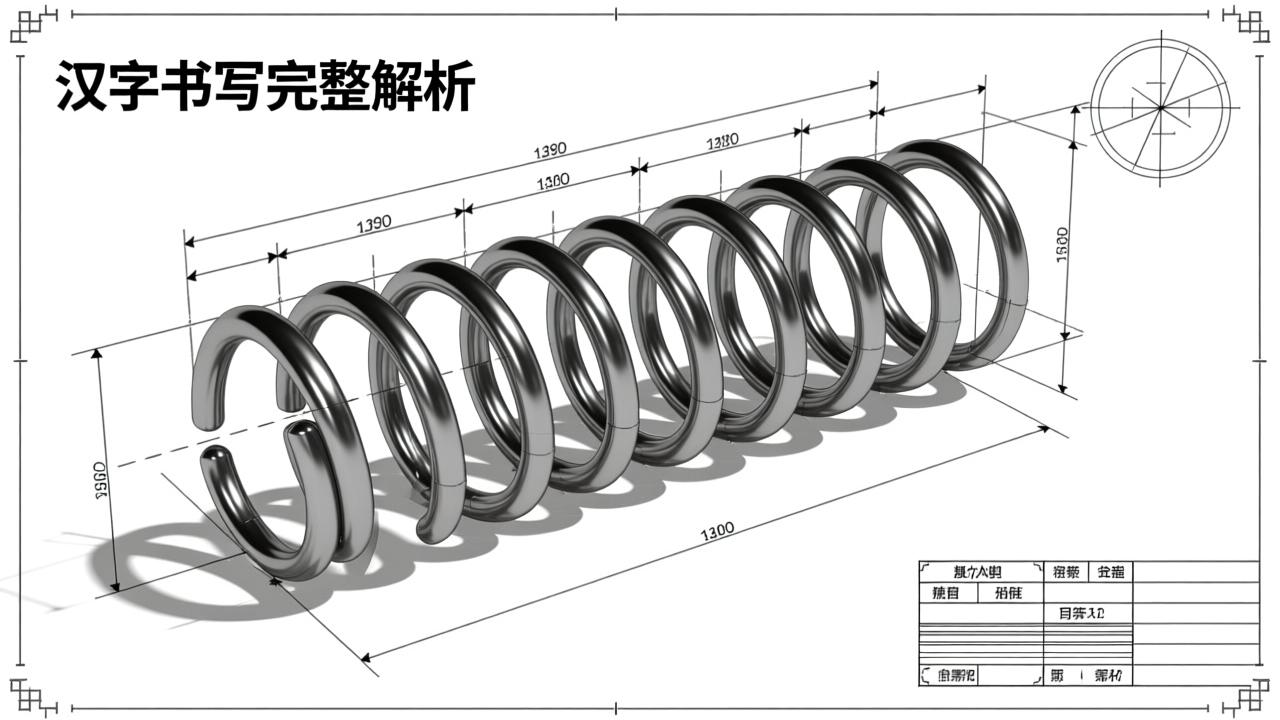

工程图纸上的弹簧从不追求逼真,它讲究的是清晰、简洁和标准化。我们国家有明确的机械制图标准,比如GB/T 4459.2《机械制图 弹簧的表示法》,就是专门用来规范弹簧怎么画的。按照这个标准,无论是压缩弹簧、拉伸弹簧还是扭转弹簧,都不需要把每一圈都画出来。通常用两条平行线代表支撑圈,中间用简化线条表示有效圈部分,末端再加一个斜线或直线收尾,就能准确传达结构信息。这种画法不仅节省时间,还能避免图纸过于复杂,让读图的人一眼看懂关键特征。

我自己总结了一个画弹簧的小流程:先定轴线,再画两端支撑结构,然后用粗实线勾出螺旋的简化轮廓,最后标注关键尺寸。比如外径、内径、自由高度、线径和有效圈数这些参数,一个都不能少。刚开始练习时我喜欢照着实物描,结果总是画得太细太密,后来才学会“抽象化”——图纸不是照片,它的任务是传递制造信息,而不是还原外观。尤其是当弹簧被装在机器内部时,我们往往只画出其轮廓线,甚至用虚线表示,只要能说明安装位置和运动范围就行。

不同类型的弹簧在图示上也有讲究。压缩弹簧最常见,一般画成两端并紧磨平的样子,线条从中间向两端略微倾斜;拉伸弹簧两端带钩环,图上就得用特定符号表示钩头方向,比如圆弧加小斜杠;而扭转弹簧比较特别,它的螺旋平面通常垂直于轴线,画法上会强调支耳的位置和旋转方向。我在做一款夹具设计时,就因为把扭转弹簧的支耳方向画反了,导致样机装配不上,白白浪费了一周时间。从那以后,我每次画弹簧都会对照国标翻一遍,确保符号和细节都对得上号。

其实这些画法背后,都是工程师之间的默契语言。你在图纸上画一个简化的弹簧符号,对方就知道怎么加工、怎么安装。这种表达方式看似简单,实则承载了大量技术共识。我现在带新人,不再让他们死记硬背画法,而是先看装配图里的实际应用,再反过来理解为什么这么画。当你真正参与一次产品开发,看到自己画的弹簧变成实物装进设备里正常工作时,那种感觉,比写对一百个“弹簧”汉字都有成就感。

以前我觉得,只要能把弹簧画在图纸上就算完事了。后来才发现,真正让设计落地的,是把它“写”进数字系统和文档里的那一步。现在我们用的不再是铅笔和图板,而是SolidWorks、AutoCAD、Inventor这些CAD软件。我在做项目时经常要建一个弹簧模型,不是为了好看,而是要参与仿真、出BOM表、发给供应商打样。这时候,“弹簧怎么写”就变成了:怎么用数据定义它?怎么让电脑理解它的结构?又怎么让同事和工厂看得明白?

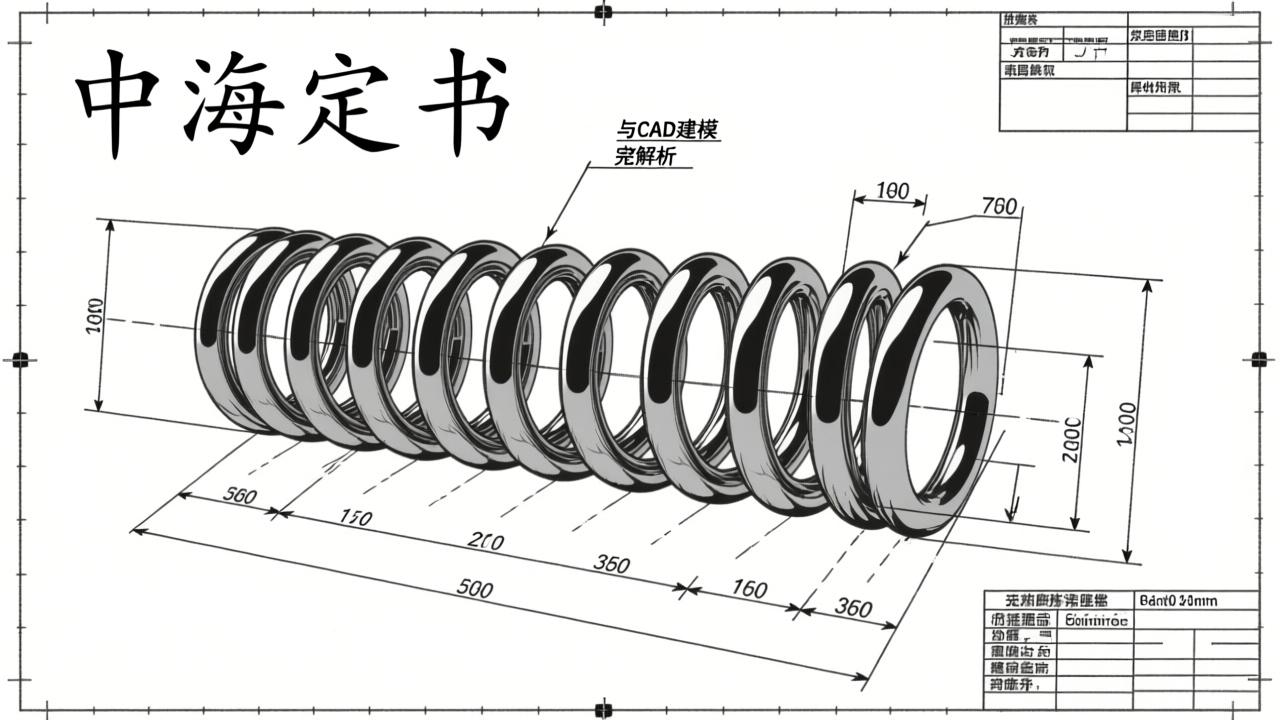

在CAD里画弹簧,不能靠手绘一圈圈去描,那样效率低还容易出错。我一般会用“螺旋扫描”或者“路径扫描”的方式来建模。先画一条中心轴线,再画一个圆作为弹簧线径的截面,然后设定螺距、有效圈数和外径,软件就能自动生成完整的螺旋体。关键是要把参数设对——比如压缩弹簧的初始角度要错开90度,避免应力集中;拉伸弹簧的钩环部分还得额外加旋转特征。刚开始我不懂这些细节,导出的模型装不进装配体,还被制造部门退回过两次。后来我养成了习惯:建模前先把技术参数列清楚,再一步步输入到软件里,这样出来的模型不仅准确,还能直接用于有限元分析。

除了三维建模,工程团队之间的沟通更多依赖的是二维图纸和技术文档。这时候,“写弹簧”就不再是画画那么简单了,而是要用文字+图表+符号的方式,把设计意图完整表达出来。比如描述一个标准压缩弹簧,我会这样写:“材料为琴钢丝,线径φ2.5mm,外径φ20mm,自由高度60mm,有效圈数8,旋向右旋,热处理后表面磷化。”这一串信息看似简单,但每一项都对应着加工工艺和性能要求。有一次我漏写了“右旋”,结果供应商按左旋做了整批货,重新开模损失了好几万。

为了让信息更直观,我会在技术文档里配上简化的CAD截图或示意图,标出关键尺寸和公差范围。有时候还会加一张参数表格,横向对比不同工况下的变形量和载荷值。如果涉及非标设计,我还会附上力-位移曲线图,用坐标系说明弹簧在整个工作行程中的受力变化。这种图文结合的方式,能让生产、质检甚至采购人员快速抓住重点。我记得有次给新来的工艺员解释一个变径扭转弹簧的设计,光靠嘴说他说听不懂,我把三维模型截图一放,再标上支耳角度和扭矩方向,他立马就明白了。

其实最怕的不是不会画,而是表达不清导致误解。所以我现在写技术文档时,都会站在使用者的角度想一遍:如果我是制造师傅,看到这份资料能不能直接开工?如果是检验员,能不能依据它做检测?慢慢地,我发现“写弹簧”本质上是在搭建一种跨部门的语言体系。数字模型是骨架,参数是血肉,而图表和标注则是让整个设计活起来的关键。当你的文档能让人不用追问就看懂,那才算真的“写”好了弹簧。