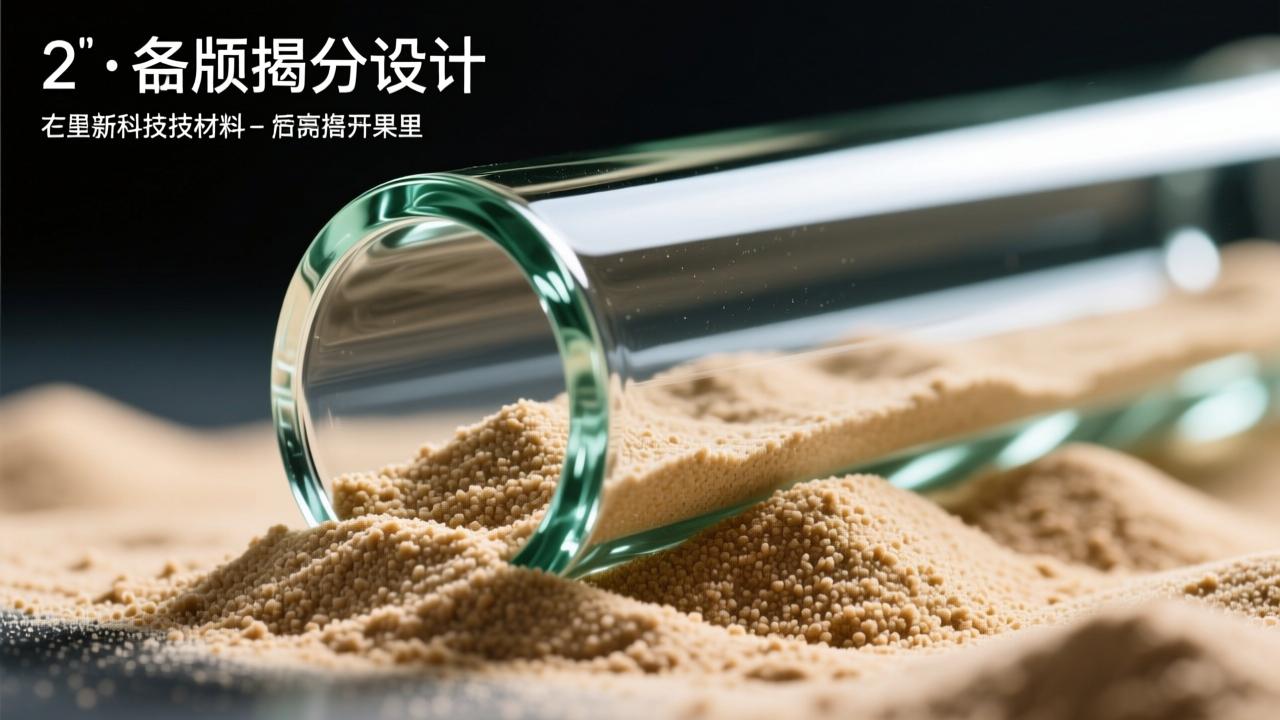

玻璃主要成分揭秘:从沙子到高科技材料的化学奥秘

我常常在厨房里盯着玻璃杯发呆,想着这么透明又坚硬的东西,到底是用什么做成的。其实,玻璃看起来简单,背后的化学构成却很有讲究。我们日常见到的窗户、瓶子、杯子,虽然形态各异,但它们大多有着相似的“底子”——主要由几种基础原料熔融而成。说白了,玻璃是一种非晶态的固体材料,它不像金属那样有规则的晶体结构,而更像是被“冻结”的液体状态。这种特殊的结构让它既透明又有一定的强度,成为现代生活中不可或缺的材料。

从分类上看,玻璃其实是个大家族。最常见的就是我们说的普通玻璃,也叫钠钙玻璃,广泛用于建筑和日用品。除此之外,还有耐高温的硼硅玻璃(比如实验室烧杯)、透光性极好的铅玻璃(常用于工艺品),以及几乎纯二氧化硅的石英玻璃。这些不同类型,本质上是因成分比例不同而产生的性能差异。了解玻璃的分类,其实就是在理解它的“配方”如何决定用途。

说到成分构成的原理,就得提一句:玻璃的核心是“网络形成体”。你可以把它想象成搭积木的骨架,其中最核心的角色就是二氧化硅(SiO₂)。它是沙子的主要成分,也是大多数玻璃的起点。但光有二氧化硅还不够,它的熔点太高,直接烧制不现实。于是人们会加入一些“帮手”,比如碳酸钠来降低熔化温度,再加石灰石来稳定结构。这样一来,原本难以加工的石英砂,就变成了可塑性强、冷却后稳定的玻璃体。这种通过调配不同氧化物来控制性能的做法,正是玻璃制造的精髓所在。

每当我拿起一个玻璃杯,总会想到它那透明身躯背后的“骨架”——二氧化硅。这可不是普通的沙子那么简单。在玻璃的世界里,二氧化硅扮演的是绝对的主角,是整个结构的基石。它不像其他成分那样只是来“帮忙”或调节性能,而是实实在在地构建起玻璃的三维网络。你可以把它想象成一座由硅和氧原子编织成的无形网架,这张网决定了玻璃能不能站得住、撑得起、透得光。

这个网络是怎么形成的?其实挺神奇的。每个硅原子会跟四个氧原子结合,形成一个四面体结构,这些四面体又通过共享氧原子彼此连接,不断延伸,最终构成一个无序但稳定的立体网络。这种结构没有规则的晶体排列,却足够坚固,让玻璃既透明又有一定的机械强度。正是因为二氧化硅具备这种“自建骨架”的能力,它才被称为“网络形成体”。没有它,后面的那些钠、钙、硼之类的元素根本搭不起台子,更别提成型了。

我曾经好奇,如果换一种氧化物能不能也做出类似的结构?后来发现,像硼、磷这些元素也能形成网络,但无论是稳定性还是透明度,都远不如二氧化硅。它不仅化学性质稳定,还能在高温下保持结构完整性,这让它成了不可替代的核心材料。哪怕是高技术含量的光学玻璃或者航天用的特种玻璃,追根溯源,还是以二氧化硅为起点。可以说,整个玻璃工业,就是建立在这一粒粒细小沙粒之上的。

不过,二氧化硅也不是越多越好。我在查资料时注意到,普通玻璃里的二氧化硅含量一般在70%左右,而石英玻璃则能高达99%以上。含量一变,性能立马不一样。比如,二氧化硅比例越高,玻璃的熔点就越高,耐热性更强,膨胀系数更低,不容易因为温度变化而开裂。这就是为什么实验室的烧杯要用高硅玻璃——它们能扛得住火焰直烤。

但反过来,硅太多也会带来麻烦。纯二氧化硅的熔化温度超过1600℃,工业生产成本太高,能耗巨大。所以日常用的玻璃都会适当降低二氧化硅含量,再加入助熔剂来“松一松”这个紧绷的网络。就像煮粥时加点水让它更容易沸腾一样,碳酸钠这类物质能让玻璃在更低的温度下流动成型。可要是硅太少,网络就不够完整,玻璃会变得脆弱、不耐腐蚀,甚至容易受潮分解。

这就像是在走钢丝——既要保证结构牢固,又要兼顾加工便利。我在一家玻璃厂参观时,技术人员告诉我,他们调整配方的第一步就是确定二氧化硅的比例,然后再根据用途补上其他成分。做窗户玻璃可以稍低些,控制在70%上下;做光纤或高端仪器,则必须提高到85%甚至更高。每一个百分点的变化,背后都是对性能的精细把控。二氧化硅不只是原料,更像是玻璃世界的“定海神针”,它的含量直接定义了这块玻璃到底能干什么。

说到普通玻璃,你可能以为它就是“沙子化了”那么简单,但其实它的配方相当讲究。我们日常见到的窗户、瓶子、杯子这些透明物件,大多数都属于钠钙硅玻璃——这个名字听起来有点专业,其实就是由三种核心原料搭起来的化学体系:二氧化硅(SiO₂)、碳酸钠(Na₂CO₃)和石灰石(CaCO₃)。它们之间的比例可不是随便混合的,而是经过长期实践优化出来的经典组合。我在第一次看到这个配比时还挺惊讶:大约70%的二氧化硅、15%左右的氧化钠(来自碳酸钠)、还有10%上下的氧化钙(来自石灰石),就这么几种成分,构成了世界上使用最广泛的玻璃类型。

这三样东西各自扮演着不同的角色。二氧化硅是骨架,前面已经说得很清楚了;而碳酸钠的作用,则像是个“破局者”。纯二氧化硅网络太紧密,熔点太高,直接烧制不现实。加入碳酸钠后,钠离子会打断硅氧四面体之间的连接,相当于在坚固但僵硬的网中开了些口子,让整个结构变得更容易流动。这样一来,熔化温度能从1600℃以上降到1400℃左右,大大降低了生产能耗。我记得有位老师傅说过:“没有碱,这玻璃根本熬不出来。”这句话听着土,却道出了助熔剂的关键意义。

不过光加碱也不行,网络被拆得太松,玻璃就会变得软趴趴的,遇水还容易溶解。我曾经见过一块没加石灰石的样品,放在潮湿环境里没几天表面就开始发白,摸上去还有点粉化——这就是典型的耐水性差。这时候就得靠第三种成分登场了:石灰石。它在高温下分解成氧化钙,钙离子进入玻璃结构后,会像“夹子”一样把那些被钠离子扯松的硅氧链重新固定住,提升化学稳定性和机械强度。你可以把它理解为给房子加了几根承重柱,既防止结构塌陷,又增强了抗腐蚀能力。

这三者的配合,其实是一场微妙的平衡游戏。钠让玻璃好做,钙让它耐用,硅则保证通透和基本性能。少一个都不行。有一次我在实验室试着调整比例,多加了一点碳酸钠,结果虽然熔得快了,但冷却后的样品明显更脆,边缘一碰就裂;反过来要是氧化钙太多,玻璃又容易析出晶体,变得浑浊。最终还是回到那个经典配比才恢复正常。这也让我明白,为什么这么多年过去了,钠钙硅系统依然是主流——不是没人想改,而是这套组合真的经得起时间和应用的考验。

这种玻璃便宜、易生产、性能够用,所以成了建筑、包装行业的首选。超市里一瓶矿泉水的瓶身,写字楼整面的幕墙玻璃,背后都是这个化学体系在支撑。虽然它不像特种玻璃那样炫酷,也没有高科技标签,但它默默地出现在生活的每个角落。每次我走过城市街头,看着阳光穿过层层叠叠的玻璃窗,总会想到那看似平凡的配方:70-75%的二氧化硅,12-16%的氧化钠,8-12%的氧化钙——简单三个数字,撑起了现代透明世界的一片天。

说到玻璃,很多人第一反应就是透明、易碎、能做窗户或瓶子。但其实玻璃的世界远比这丰富得多。在钠钙硅玻璃之外,还有不少“特种选手”,它们的成分不再局限于沙子、苏打和石灰,而是通过调整化学配方,获得了耐高温、高折射、超纯净甚至能导电的特殊性能。这些玻璃虽然不像普通玻璃那样随处可见,但在实验室、医院、电子设备甚至航天器里,它们才是真正挑大梁的角色。我第一次走进材料研究所的样品柜时,就被里面五颜六色、形态各异的玻璃惊到了——原来玻璃还能这么玩。

先说一种我特别佩服的玻璃:硼硅酸盐玻璃。你家厨房里那个看起来普普通通的耐热玻璃锅盖,很可能就是它做的。这种玻璃最核心的变化,是用一部分三氧化二硼(B₂O₃)替换了传统配方中的二氧化硅,并加入氧化硼作为新的网络形成体。硼原子能在低温下形成稳定的三角形结构,这让整个玻璃网络更紧凑也更灵活。最直观的好处是什么?抗热震性强。什么意思呢?就是冷热交替时不容易裂。我做过一个实验,把一块普通玻璃和一块硼硅酸盐玻璃同时从冰箱拿出来,浇上沸水,前者“啪”一声就炸了,后者却纹丝不动。这背后,正是硼元素在起作用。

这种稳定性让它成了实验室器皿的首选。烧杯、试管、量筒,几乎全是硼硅酸盐玻璃做的。你想啊,实验中经常要加热、冷却、再加热,要是玻璃受不了温差,那不仅影响结果,还可能出安全事故。我记得有次看到一位研究员小心翼翼地用喷灯直接烘烤一支玻璃移液管,旁边的新手吓得直往后退,但他很淡定:“这是Pyrex,没事。”Pyrex就是最常见的硼硅酸盐玻璃品牌之一。除了耐热,它的化学耐腐蚀性也比普通玻璃强很多,酸碱环境下更稳定,使用寿命自然更长。

再往深了看,硼硅酸盐玻璃的应用早就超出了厨房和实验室。在太阳能领域,它被用作集热管的外层材料;在核废料处理中,它还能作为固化基质来封装放射性物质——因为它的结构致密,离子不易析出。这些用途听起来遥远,但恰恰说明了一点:成分的微小改变,可能带来应用上的巨大飞跃。加一点硼,不只是让锅盖不炸,更是打开了通往高端制造的大门。

还有一类让我印象深刻的玻璃,是铅玻璃,也叫晶质玻璃。它最大的特点是在配方中加入了氧化铅(PbO),替代了部分氧化钙。铅离子重,极化率高,能让光线穿过时发生强烈的折射和散射。所以这种玻璃看起来特别亮,拿在手里沉甸甸的,敲一下声音清脆悠长。我家祖母有个老酒杯,每次过年拿出来用,灯光一照,满桌都是彩虹光斑,她说那是“会唱歌的杯子”。后来我才明白,那就是典型的铅玻璃。

正因为这种光学特性,它常被用来做高档餐具、装饰品和光学仪器。比如相机镜头里的某些镜片,就会用含铅玻璃来矫正色差;而教堂里那些五彩斑斓的 stained glass 窗户,很多也是铅玻璃为基础加工而成。不过铅有毒,现代生产已经越来越谨慎,尤其是在食品接触类产品中,氧化铅的用量受到严格限制。但现在有些厂家改用氧化钡或氧化锌来模拟类似效果,也算是一种安全升级。

最后不得不提的是石英玻璃,这是我见过最“纯粹”的玻璃。它几乎只由二氧化硅组成,纯度高达99.9%以上,完全不含碱金属。没有钠,没有钙,连微量杂质都尽量剔除。这样的代价是什么?熔点极高,接近1700℃,制造难度大,价格贵得离谱。但它带来的性能提升也惊人:极低的热膨胀系数、超强的紫外透过率、极好的电绝缘性。我在半导体厂参观时看到,整条生产线的核心部件——光刻机的透镜系统,用的就是合成石英玻璃。因为它能让深紫外光精准聚焦,误差控制在纳米级。

更神奇的是,这种玻璃还能扛得住极端环境。太空望远镜的镜片、导弹导引头的窗口、核电站的观测窗,很多都选它。有一次听工程师讲,他们把一块石英玻璃放进模拟火箭发射的高温高压舱里连续测试72小时,出来后光学性能几乎没变。“这才是真正的硬核材料。”他笑着说。确实,当其他玻璃早已软化变形时,石英玻璃还在默默坚守岗位。

这些特种玻璃的存在提醒我们,玻璃从来不是一个固定不变的东西。它的成分可以像乐高一样重组,每换一块“积木”,就能拼出全新的功能。从厨房到实验室,从餐桌到太空,不同的需求推动着配方的演变。而每一次成分的调整,都不是简单的替换,而是对结构、性能和工艺的全面考量。下次你拿起一个耐热壶或者欣赏一盏水晶吊灯时,不妨多看一眼——那不仅仅是一块透明的固体,更是一段材料进化的缩影。

现在回头想想,小时候老师教我们“玻璃是用沙子做的”,这句话没错,但太简单了。今天的玻璃早就不只是沙子加火那么简单了。我这几年接触了不少新材料实验室的项目,才发现原来科学家们每天都在琢磨怎么改配方、调比例、换元素——不是为了做出更透明的瓶子,而是为了让玻璃变得更环保、更节能、更能适应未来的需求。尤其是在全球都在推碳中和的大背景下,玻璃这个行业也在悄悄转型。以前觉得它是个传统工业品,现在看,它其实站在了材料创新的前沿。

说到环保,很多人可能想不到,玻璃生产其实是高耗能行业之一。一座大型浮法玻璃窑炉一天要烧掉几百吨煤或天然气,排放大量二氧化碳。而问题的根源,很大程度上就出在成分上。传统钠钙硅玻璃里的碳酸钠虽然是助熔剂,能让二氧化硅在较低温度下熔化,但它也有副作用:高温分解时会释放CO₂,而且碱金属离子容易迁移,导致玻璃耐久性下降。我在一个绿色建材论坛上听到有专家说:“我们不能再靠‘加苏打降熔点’这种老办法过日子了。”于是,现在的研究方向很明确:优化成分,减少对高挥发性原料的依赖,同时提升熔化效率。

怎么做呢?一种思路是用富含氧化钙的工业废渣替代部分石灰石,比如钢渣、粉煤灰。这些本来是钢厂和电厂的废弃物,现在反而成了香饽饽。它们不仅便宜,还能降低原料运输带来的碳足迹。更关键的是,某些废渣中含有微量的铝、镁、铁等元素,这些恰好能起到稳定网络结构的作用。我参观过一家试点工厂,他们用30%以上的固废原料生产建筑玻璃,成品性能完全达标,能耗还降了15%左右。这让我意识到,未来的玻璃厂可能不只是制造者,还会是资源循环系统的一部分。

另一个趋势是开发无碱或低碱玻璃,特别是在电子显示领域。你手机屏幕那么薄、那么清晰,背后离不开一种叫“无碱硼铝硅酸盐玻璃”的材料。它不含钠、钾这类活泼碱金属离子,因为哪怕极微量的离子析出,都会影响OLED屏幕的寿命。这种玻璃的配方非常讲究,要用氧化铝来增强网络连接,再配以适量的硼和碱土金属(比如锶、钡)来平衡熔融性能。我记得第一次看到这种玻璃母片的时候,薄得像纸一样,透光率却接近100%,边缘切得齐整如刀削。工程师告诉我,这种玻璃从熔制到退火全过程都要精确控温,差一度都不行。

节能方面,成分优化也带来了实实在在的好处。比如现在很多建筑用的Low-E玻璃(低辐射镀膜玻璃),它的基片本身就在成分上下了功夫。通过调整硅氧网络中的碱土金属比例,可以让玻璃在保持高透光的同时,提高红外反射能力。这意味着夏天更多热量被挡在外面,冬天室内暖气又不容易散失。我在一幢智慧办公楼里测过数据,用了新型节能玻璃后,空调负荷直接降了近三成。这不是靠贴膜或者遮阳帘实现的,而是玻璃“天生”就这么聪明。

当然,环保和节能只是现代玻璃研究的一条主线,另一条更激动人心的路,是往“功能化”方向狂奔。现在的玻璃不再满足于当个透明外壳,它开始学会导电、变色、储能甚至感知环境。我参与过一个智能窗项目,那种玻璃夹层里嵌了一层氧化钨薄膜,通电之后颜色可以从透明变成深蓝,用来调节室内光照。听起来像科幻片?但它真的能省电。背后的秘诀就在于掺杂了锂和钒的特种玻璃基板,能让离子可逆地嵌入和脱出,就像电池充放电一样。

还有更前沿的——光响应玻璃、自修复玻璃、柔性玻璃……这些名字听着陌生,但有些已经出现在我们的生活中。比如折叠手机用的超薄柔性玻璃,厚度不到0.1毫米,弯折几十万次都不会裂。它的成分里加入了氧化锆和氧化铝,形成一种类似“纳米钢筋”的强化结构。我去产线看过一次样品测试,工人用手反复折那块玻璃,就跟折纸似的,可它就是不断。“这不是玻璃,这是魔法吧?”我当时脱口而出。技术人员笑了笑:“其实就是成分设计+工艺控制的结果。”

更有意思的是生物活性玻璃。这是一种能和人体组织互动的材料,主要用于骨修复。它的配方里含有硅、钙、磷和氧化钠,但在特定比例下,表面会在体液中形成羟基磷灰石层,直接与骨骼结合。我见过一段实验视频,一块生物玻璃植入兔子腿骨后,四周慢慢长出了新骨组织,最后融为一体。这种玻璃不光是“不排斥”,它是主动参与生命过程的。这让我不禁想象:未来会不会有能导电的神经接口玻璃?或者能监测血糖的隐形眼镜玻璃?

所有这些进展都指向一个事实:玻璃不再是被动的建筑材料,而正在成为多功能集成平台。它的化学成分就像代码一样可以编程,每加入一个元素,就像是写了一行新指令。而推动这一切的,不只是市场需求,更是基础科学的进步。现在做玻璃研发的人,不仅要懂化学,还得懂物理、懂计算模拟、懂智能制造。我在一所大学实验室见过用AI预测玻璃相图的系统,输入几种氧化物比例,几分钟就能算出是否易析晶、热膨胀系数多少,大大缩短试错周期。

玻璃的世界,正变得越来越复杂,也越来越精彩。它不再只是窗户上的那一块透明屏障,而是开始走进芯片、进入人体、融入能源系统。每一次成分的微调,背后可能是十年的研究积累;每一个新功能的实现,都是多学科协作的结果。当我站在高楼顶层俯瞰城市夜景,看着万家灯火映在幕墙玻璃上,突然觉得那些反光里藏着的,不只是光,还有无数科学家默默修改过的分子式。