万用表怎么测电阻?手把手教你精准测量避免常见错误

说到万用表怎么测电阻,很多人第一反应是“把表笔一搭,看个数就行”。其实没那么简单。我刚开始玩电子的时候也这么想,结果测出来的数据老不准,还一度怀疑是买的万用表质量不行。后来才明白,要想准确测量电阻,得先搞清楚它背后的原理。就像开车不能光踩油门,还得知道发动机是怎么工作的。万用表测电阻不是魔法,它是基于一套完整的物理机制和内部电路设计来实现的。这一章我就带你从最底层讲起,不绕弯子,让你真正理解——为什么两个金属头碰一下,屏幕上就能跳出一个阻值。

1.1 电阻测量的物理基础

电阻是什么?简单说,就是电流通过材料时遇到的“阻力”。单位是欧姆(Ω)。我们测电阻,本质上是在测量这种阻碍电流流动的能力。万用表干的事,就是在被测元件两端加一个已知的小电压或小电流,然后观察流过它的实际电流或产生的压降,再根据欧姆定律算出电阻值。欧姆定律你肯定听过:$ V = I \times R $。只要知道其中两个量,第三个就能推出来。

我在实验室里经常拿一个1kΩ的色环电阻做演示。把万用表调到电阻档,表笔一碰两端,显示接近1000Ω。这时候表内其实悄悄输出了一个微弱的测试电流,穿过这个电阻,同时检测它两端形成的电压差。比如电流是1mA,电压是1V,那结果就是1000Ω。整个过程几毫秒就完成了。这种主动“激励+反馈”的方式,才是电阻测量的核心逻辑。别以为万用表只是被动读数,它其实是主动出击的。

1.2 模拟与数字万用表的工作机制对比

以前修家电的老师傅都喜欢用指针式万用表,那种表有个大圆盘,中间一根针会摆动。我现在家里还留着一块MF-47型,经典得很。它的原理是利用电流驱动磁电式表头,让指针偏转。测电阻时,内部电池供电形成回路,电流大小由被测电阻决定,电阻越小,电流越大,指针偏转越多。但刻度是非线性的,左边挤得密,右边稀疏,读数要靠经验估。

而我现在常用的是数字万用表,比如DT830B或者UNI-T的型号。它们直接把测得的电压信号经过模数转换器(ADC)处理,变成数字显示在屏幕上。直观、精确、不怕视差。同样是测1kΩ电阻,指针表可能要看半天刻度,数字表一眼就看清了。而且数字表的测试电流更稳定,受电池电量影响小,自动量程的还能帮你切换档位,省心不少。

不过话说回来,指针表也不是完全淘汰了。有一次我在排查一个老音响电路,发现某个位置电阻变化特别快,指针的动态摆动能让我“看到”接触不良的瞬间抖动,而数字表只是一串跳变的数字,反而看不出趋势。所以说,两种表各有脾气,关键是你懂它们的性子。

1.3 万用表测电阻时的内部电路原理

你想过没有,万用表自己是怎么产生那个测试电流的?答案是:靠内部电池。大多数数字万用表用的是9V层叠电池或者两节AA电池。当你把旋钮拧到Ω档,表内的一块专用集成电路(IC)就会启动恒流源,向被测电阻输出一个非常稳定的微小电流,通常是几十微安到几毫安之间。

以常见的ICL7106芯片为例,它是很多三位半数字表的核心。它会控制一个参考电流源,流经被测电阻,然后测量其上的压降。这个电压信号进入ADC模块后,经过计算直接换算成电阻值,送到LCD显示。整个过程高度集成,几乎不需要手动干预。你可以把它想象成一个微型电源+电压表的组合体,专门为你服务。

但我得提醒一点:这个内部电源是有极限的。如果你测的是带电电路里的电阻,外部电压可能会干扰甚至损坏万用表的内部电路。所以我一直坚持一条铁律——测电阻前必须断电。不止一次见过新手直接在通电板子上测电阻,噼啪一声,保险丝烧了不说,还差点炸芯片。所以记住,万用表的电阻档是“纯净模式”,只能面对孤立、无源的元件。

2.1 选择合适的万用表类型(指针式 vs 数字式)

我刚开始接触电子测量时,手里只有一块老式的指针万用表,还是我爸从单位拿回来的。那会儿不懂,看到它沉甸甸的金属外壳和旋转旋钮就觉得专业。可真用起来才发现,测个电阻得眯着眼看刻度盘,还得避开视差,稍微一歪头读数就不准了。尤其是测小阻值的时候,左边那一堆挤在一起的线,看得人头晕。后来换了数字表,直接蹦出一个数字,清爽多了。

但现在回头想想,指针表也不是一无是处。它的优势在于“动态感”——你能直观看到指针慢慢偏转的过程。有一次我在修一台旧收音机,怀疑某个碳膜电位器接触不良。用数字表测,数值跳来跳去,看不出规律;换成指针表一搭,手轻轻扭动旋钮,指针就开始抖动甚至回弹,那种“卡顿感”立刻暴露问题所在。所以如果你经常排查模拟电路或老旧设备,指针表反而能给你更多线索。

不过对大多数人来说,特别是新手或者日常维修爱好者,我强烈推荐数字万用表。像DT830、UNI-T UT61系列这些常见型号,价格不贵,精度够用,还有自动量程功能。你不用操心该选200Ω还是20kΩ档,它自己会跳。而且带蜂鸣通断档,查线路特别方便。我自己现在主力用的就是一款带背光的自动量程表,晚上在暗处也能看清读数,省心又高效。

2.2 检查电池状态与表笔连接

别笑,我吃过这方面的亏。有次在家测一个标称470Ω的电阻,结果显示“1.”——也就是超量程。我以为是电阻坏了,拆下来换新的再测,还是这样。反复折腾半小时,最后灵机一动换了电池,嘿,立马恢复正常。原来是我那块便宜数字表的9V电池快耗尽了,虽然还能开机显示,但内部恒流源供电不足,根本没法完成有效测试。

所以说,测电阻前第一件事就是确认电池有没有劲。大多数数字表会在屏幕左上角有个小图标提示电量,比如一节电池形状的空格。如果这个标志变红或出现低电警告,赶紧换新电池。指针表更依赖电池稳定性,因为它是靠内部电池提供测试电流的,电池弱了,满偏电流达不到标准,调零都调不准,测出来的数据全是虚的。

还有就是表笔的问题。我见过太多人图省事,插孔松松垮垮还继续用。记得有次帮朋友检修电源板,测着测着读数突然归零,仔细一看,黑色表笔根本没插到底,接触不良导致信号中断。正确的做法是:把红黑表笔分别插入标有“VΩ”和“COM”的插孔,听到“咔哒”一声才算到位。顺便检查一下表笔线有没有破皮、铜丝外露,尤其是经常卷着塞工具包里的那种,容易磨损短路。

2.3 了解被测电阻的预估阻值范围

很多人一上来就随便找个档位开始测,结果要么显示“1.”(溢出),要么显示“0.00”,然后就开始怀疑人生。其实这多半是因为档位选错了。你想啊,万用表就像一把尺子,你拿一把30厘米的尺子去量一栋楼,肯定不够;反过来拿卷尺去量一张纸的厚度,也精细不到哪去。

所以动手之前,先判断你要测的电阻大概是多少。如果是色环电阻,可以靠颜色估算。比如棕黑红金,那就是1kΩ左右;如果是贴片电阻,表面印着“103”,那就是10×10³=10kΩ。我在拆电路板时习惯先拍照记录原样,再根据周边元件类型大致推断——电源部分常用几欧到几十欧的大功率电阻,反馈回路常见几千欧到几百千欧的精密电阻。

有了预估值,下一步就是选择合适档位。比如预计是2.2kΩ,那就优先选2kΩ或20kΩ档。数字表的好处是可以先用自动档试一下,看它自动锁定在哪一档,然后再手动固定到相近量程提高精度。记住一点:尽量让读数落在显示屏的有效位数范围内,避免首位为“1”后面全是乱跳的小数,那样误差太大。提前心里有数,才能一测一个准。

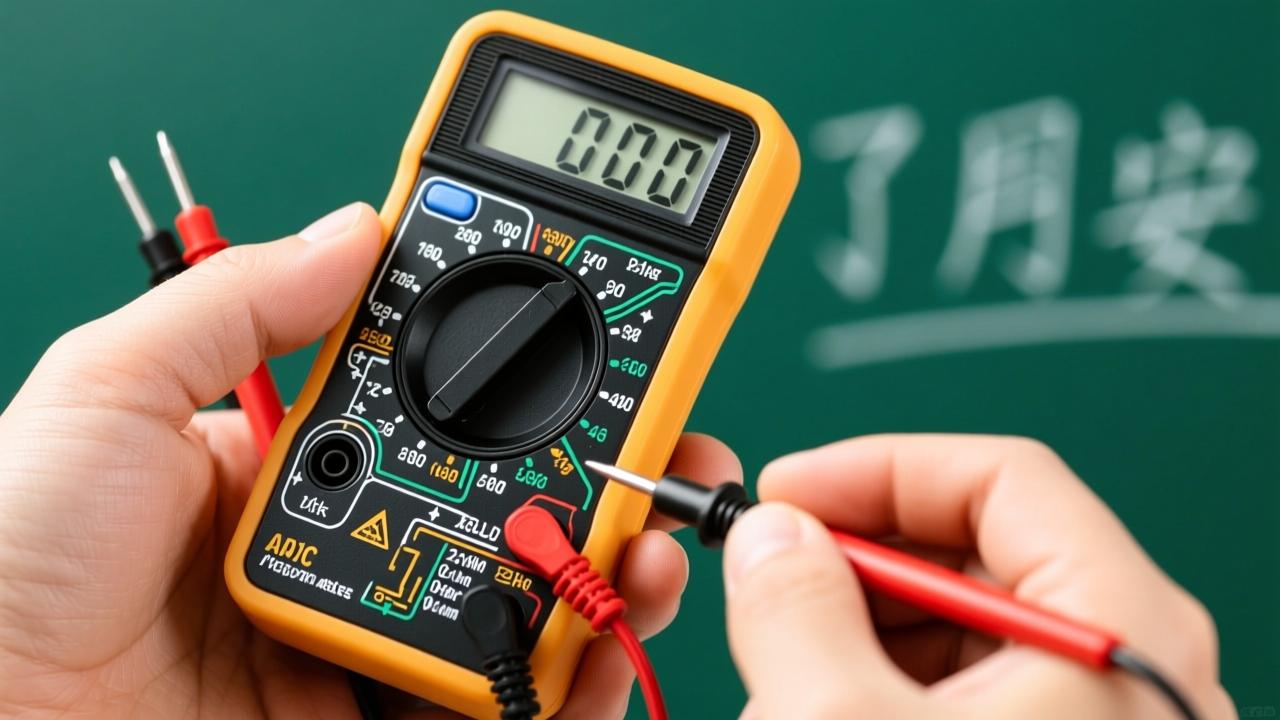

3.1 正确设置万用表的电阻档位(Ω档)

每次我准备测电阻前,都会先把旋钮转到Ω区域。数字万用表上这个档位通常标着一个像躺倒的“S”的符号——那就是欧姆符号Ω。有些表是手动量程的,需要你自己一圈圈拨;而我现在用的这块是自动量程的,只要旋到Ω这一区,它自己会判断该用哪个范围。

刚开始那会儿我不太懂,总以为随便插进去就能测。结果有一次测一个小电阻,显示“0.02”,我以为坏了,后来才发现选的是20MΩ档,精度根本不够。其实不同档位对应不同的分辨率。比如在200Ω档,你能看到小数点后两位,适合测几欧到几十欧的电阻;而在20kΩ档,读数可能是“4.76”,单位就是千欧。如果你不确定阻值大小,先从中间档开始试,比如20kΩ,看看有没有合理读数,再调整到更合适的量程。

我自己习惯用手动档位做精确测量。虽然自动档方便,但在干扰较强的环境中,偶尔会出现跳档或读数不稳的情况。比如我在修一块开关电源板时,周围有高频噪声,自动档来回切换量程,数值乱蹦。换成手动固定在2kΩ后,反而稳定多了。所以别迷信“自动”两个字,了解每个档位的意义,才能真正掌控测量过程。

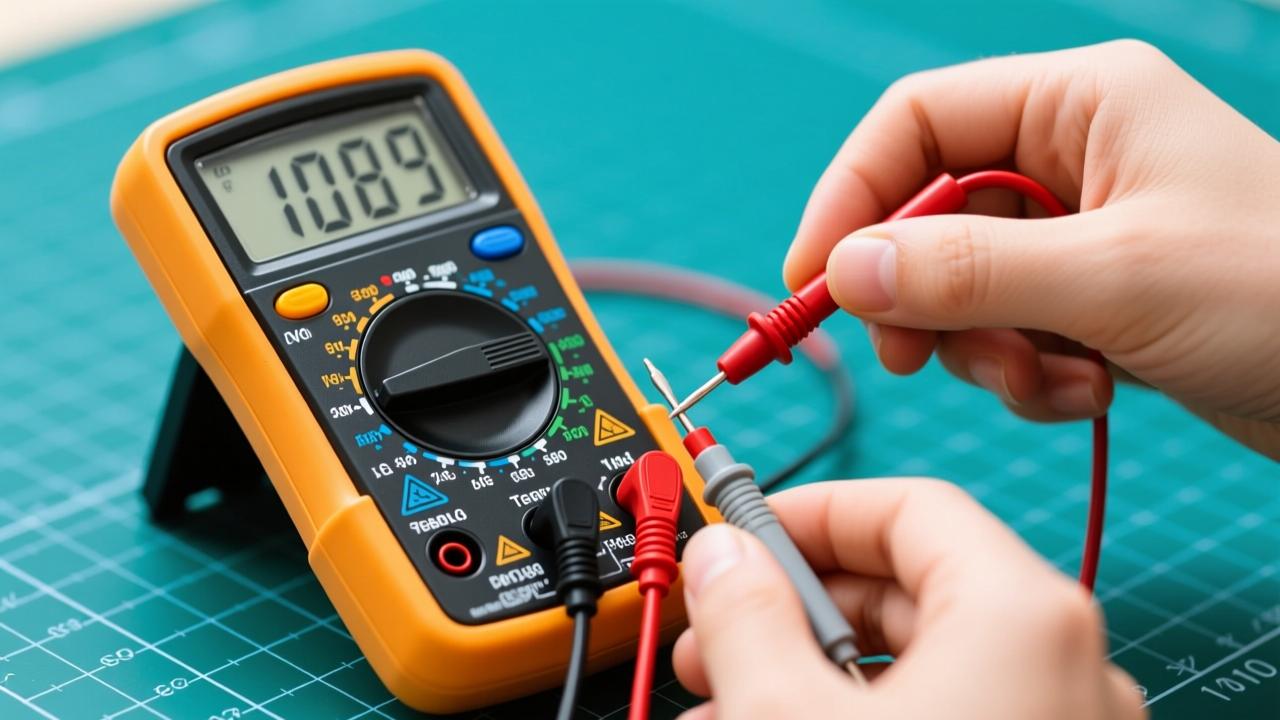

3.2 将表笔接入被测电阻两端(断电测量)

这是我犯过最危险的一次错误:有回急着查个电阻好坏,没把电路断电就直接上表笔去测,结果“啪”一声,万用表屏幕瞬间黑了。好在反应快,马上拔掉表笔,检查发现保险丝烧了。那次之后我才彻底明白——测电阻必须断电操作,不管是主电源还是局部供电,哪怕只是电池供电的小电路,也得先关掉。

因为万用表测电阻时,内部会通过一个已知电流流过被测元件,然后根据电压降反推阻值。如果外部还有电源存在,这个电流就会被打乱,轻则读数不准,重则损坏仪表。我自己现在养成的习惯是:只要测电阻,第一件事就是拔掉设备插头、取下电池,确保整个电路完全断电。

另外要注意的是,电阻不能只连在电路里测。你在板子上直接夹两端,看起来方便,但其他并联元件会影响结果。比如你测一个10kΩ的限流电阻,可它旁边并了个二极管或者电容,测出来可能只有几百欧,误判成短路。所以我一般都会至少拆下一端引脚,让它脱离原电路再测。特别是贴片电阻,焊下来一头就行,操作简单又准确。别图省事,不然查半天故障,问题其实出在测量方法上。

3.3 读取并理解显示屏上的阻值数据

终于看到数字跳出来了,但这不代表你就读懂了。我第一次测色环电阻时,屏幕上显示“1.85”,单位是kΩ,我就记成1.85Ω,差点换错元件。后来才意识到,单位和小数点位置太关键了。现在的数字表基本都有自动单位标识,比如“k”代表千欧,“M”代表兆欧,有的还会在数字前加个“OL”或者“1.”表示超量程。

举个例子,如果你在2kΩ档测一个实际为10kΩ的电阻,屏幕很可能显示“1.”,意思是超出当前量程上限。这时候你要做的不是怀疑电阻坏了,而是往上切换到20kΩ甚至200kΩ档。反过来,如果在200kΩ档测一个10Ω的电阻,可能显示“0.01”或“0.00”,其实是有的,只是精度不够,得换到更低的档位才能看清。

我还发现一个问题:有些廉价表在低阻值测量时容易受接触电阻影响。比如测一根导线,显示“0.3Ω”,其实这包含了表笔本身和接触点的电阻。这时候你可以先短接两支表笔,看显示多少,记作“零点偏移”,然后从后续测量中减去这个值。虽然日常维修不用这么较真,但做精密调试时,这点细节差别可能就是成败的关键。

3.4 注意测量中的常见误差来源

你以为接好了、读数也出来了,结果就一定准?其实很多因素都在悄悄影响你的测量结果。我自己就遇到过好几次明明电阻没问题,测出来却偏差很大的情况,最后排查发现都是些不起眼的小问题。

最常见的就是手同时碰住两个表笔金属部分。人体也有电阻,大概几千欧到几兆欧不等,当你一手握一个表笔尖端去夹电阻时,相当于把你自己的身体并联进去了。如果是测高阻值电阻,比如1MΩ以上,这个影响特别明显,原本应该显示“1.02M”,结果变成“980k”甚至更低。解决办法很简单:只用手捏住表笔绝缘柄,别让皮肤碰到金属探针。

另一个容易忽略的是被测物表面污染。有次我拆了个老电器里的碳膜电阻,表面有点发黑还有灰尘,一测阻值偏低。拿酒精棉擦干净再测,恢复了正常值。氧化层、油污、焊锡残留这些都会形成额外通路或增加接触电阻。尤其是电路板上的贴片元件,焊盘周围常有松香残留,最好先清理干净再测。

还有环境温度的影响。金属膜电阻还好,但碳膜和热敏类电阻对温度很敏感。夏天屋里热,测出来的值可能比冬天高几度环境下低几个百分点。我不是说非得搞实验室级精度,但如果你发现同一个电阻今天测是4.7k,明天变成4.5k,不妨想想是不是工作台靠近暖气或者阳光直射导致温差太大。

最后提醒一点:避免在强电磁场附近测量。像变频器旁边、大功率变压器周围,感应电压可能干扰万用表内部ADC转换,造成读数漂移。我曾在工厂车间试过,在离电机驱动柜两米内测电阻,数字一直在跳,换个地方立刻稳定。所以选个安静干净的测量环境,也是保证数据可靠的重要一步。

4.1 指针式万用表的欧姆调零步骤

我第一次用指针表测电阻时,根本不知道还要调零。夹上一个标称1kΩ的电阻,指针偏转到快满刻度的位置,我以为是坏了,结果师傅看了一眼说:“你欧姆档没调零吧?” 那时候我才明白,指针万用表和数字表不一样,每次换挡都得手动校准起点。

调零其实很简单,但必须做对每一步。先把你想要测的电阻档位选好,比如你要测几百欧的,就拨到R×10或者R×1档;如果是大一点的阻值,像几十千欧,那就选R×1k。档位定好后,把红黑表笔短接——就是金属头互相碰在一起。这时候你看表盘最下面那排弧形刻度,从右往左读的那条“Ω”刻度线,正常情况下指针应该往右打到底,但它往往不会刚好指在0的位置。

这时候就得动用面板上的“欧姆调零旋钮”,通常是个带十字槽的小电位器,标着“Ω ADJ”或“ZERO OHMS”。一边看着指针,一边慢慢旋转这个钮,直到指针精准对齐最右边的0刻度为止。这一步就像是称东西前先把秤归零,不做的话所有读数都会偏差。

我自己以前图快,经常R×1档调完零就不换了,结果换到R×100档还用原来的零点去测,测出来的数值差了一大截。后来才搞清楚:每个电阻档对应的内部电流不同,电池输出电压也会随负载变化,所以每次更换量程都必须重新短接表笔并调零。哪怕只是从R×1k切到R×100,也得再碰一下表笔、再扭一下旋钮。这不是麻烦,是保证准确的基本操作。

4.2 调零失败的可能原因及解决方法

有一次我在地下室修老收音机,拿起手边的MF-47型指针表准备测几个电阻,可无论怎么拧调零旋钮,指针就是没法到最右边。我当时以为表坏了,差点拆开检查,后来才发现是电池没电了。

这是最常见的调零失败原因——电池电量不足。指针式万用表测电阻靠的是内部电池供电产生测试电流,一般R×1到R×1k档用的是1.5V电池(通常是AA或AAA),而R×10k档还会额外配一块9V层叠电池。如果这块1.5V电池老化,即使还能点亮灯泡,也可能无法提供足够的驱动电流让指针满偏。表现出来就是:表笔短接后指针只能走到中间或三分之二位置,死活调不到0Ω。

遇到这种情况,第一反应应该是换新电池。我一般会备两节碱性电池在工具盒里,特别是经常使用R×1档大电流测量的时候,耗电特别快。换完电池再试一次短接调零,大多数问题都能解决。

除了电池问题,还有可能是接触不良。比如表笔线内部断裂、插孔松动、或者调零电位器本身氧化导致接触不连续。你可以试着轻轻晃动表笔根部,看指针是否跳动;也可以把旋钮反复来回旋转几次,听听有没有沙沙声,那是电位器脏了的表现。这种情况下可以用专用清洗剂喷进去活动几下,或者干脆更换配件。

还有一个容易被忽视的问题是档位开关积灰或氧化。尤其是老式万用表放久了,旋转开关触点会形成绝缘膜,造成电路不通或内阻增大。这时候即使电池正常、表笔完好,调零也会失灵。处理办法是将旋钮来回多转几次,利用金属触点摩擦去除氧化层,严重时就得拆开清理了。

我记得有次借朋友的旧表应急,怎么都调不了零,最后发现是他把黑表笔插到了“+”孔里去了——原来他之前测电压记错了插法。别笑,这种事情真会发生。记住一句话:测电阻时红表笔接内部电池负极,黑表笔接正极,所以在绝大多数指针表上,黑表笔才是“正电”输出端。虽然不影响调零动作本身,但如果插反了又同时在带电电路上操作,可能会引发其他风险。

4.3 数字万用表是否需要手动调零说明

用了几年指针表之后,我换了块数字万用表,第一件事就是照老习惯短接表笔想去调零,结果找了半天找不到“调零旋钮”。问了个懂行的朋友,他笑着说:“数字表不用你调,它自己会补偿。”

确实如此。现在的数字万用表在设计上已经集成了自动校准机制。当你选择Ω档,并将两支表笔短接时,屏幕上通常会显示一个接近0.00的数值,有时候是“0.02”、“0.1”,这其实是表笔自身电阻和接触电阻的总和。不过大多数中高端数字表会在内部进行相对值运算,有的甚至支持“相对模式”(REL)功能,按一下就能把当前值设为参考零点。

比如你在测一根细导线的电阻,担心表笔带来的误差影响判断,就可以先让表笔短接,按下“REL”按钮,屏幕立刻归零。然后再去测导线,显示的就是纯导体本身的阻值。这个功能相当于帮你做了“减法”,比指针表手动调零更灵活也更精确。

但要注意一点:数字表虽然不需要像指针表那样每次换挡都调零,但在极端低阻测量时仍需关注初始偏移。比如说你要测一个毫欧级别的继电器触点电阻,在200Ω档下短接表笔显示0.3Ω,那你实际测出0.5Ω的话,真实阻值其实只有0.2Ω左右。如果不注意这点,很容易误判元件状态。

另外提醒一句,有些廉价数字表没有良好的自动补偿电路,长时间使用后基准漂移,可能出现空载时不归零、短接后仍有明显残余读数的情况。这时候要么送去校准,要么就在心里记个“偏置值”,手动扣除。我不是说非得追求绝对精度,但在排查微小接触不良或线路压降时,这些细节恰恰决定了你能看到多深的问题。

5.1 避免人体电阻对测量结果的影响

我刚开始学电路维修那会儿,总喜欢一手拿电阻,一手捏着表笔去测。有一次测一个高阻值的贴片电阻,数字表显示忽大忽小,最低300kΩ,最高直接跳到“OL”,我以为是元件坏了,可换新的上去还是一样。后来师傅走过来看了一眼说:“你手一直碰着引脚,当然不准。”

那一刻我才意识到,人的皮肤其实也有电阻,虽然干燥时能达到几百千欧甚至上兆欧,但它不是无限大。当你用手指同时接触电阻两端和金属表笔时,相当于在被测电阻上并联了一个额外的人体通路,电流就会从你身体里“偷跑”一部分,导致测出来的阻值比实际偏低,尤其是测MΩ级的高阻器件时特别明显。

我自己做过一个小实验:拿一个标称1MΩ的碳膜电阻,正常夹在表笔之间测,读数是1.02MΩ,很准。然后我把两只手分别握住电阻的两个引脚,再测——数值一下子掉到了860kΩ左右。如果手上有点汗,甚至能降到700kΩ以下。这可不是误差,这是实实在在的干扰。

所以现在我养成一个习惯:测任何电阻,尤其是高阻值或精密电阻,绝不让手指同时触碰两个引脚。最好是把元件平放在绝缘台面上,用表笔轻轻搭上去;或者用鳄鱼夹固定住,自己完全不碰。如果是在线路板上拆下来的元件,也要先用酒精棉擦干净引脚氧化层,避免污渍带来的漏电影响。

对于贴片电阻这类小东西,我还会专门准备一对非金属镊子,用来夹住元件辅助测量。别看这些细节不起眼,它们决定了你是靠真实数据判断问题,还是被误导着瞎换零件。

5.2 在电路板上测量电阻的注意事项(如断开电源、隔离元件)

很多人以为万用表测电阻就像测电压一样方便,可以直接往板子上一搭就行。我也这么干过,结果差点烧了表笔。那时候我在修一块老旧的功放板,想检查一个疑似开路的限流电阻,没断电就直接把表笔戳上去,刚碰两下,听到“啪”一声轻响,数字表瞬间黑屏——还好反应快拔得快,不然保险丝都得熔。

这件事教会我一条铁律:测电阻前必须确保整个电路完全断电。不只是关掉开关,还得拔掉插头、拆掉电池,最好等几分钟让大电容放完电。因为万用表测电阻时自身要输出微弱电流,如果外部还有电压存在,不仅会干扰读数,还可能反灌进万用表内部,损坏敏感元件。

更隐蔽的问题是,在线路板上直接测电阻,往往得不到准确结果。你想啊,一个电阻焊在板子上,它两边连着其他元器件,比如三极管、IC芯片、电容等等。这些连接形成了并联回路,相当于你在测目标电阻的同时,也把旁边的路径一起“捎带”进去了。

举个例子,我想查一个电源滤波电路里的10kΩ电阻是否老化,直接在板上测,结果只有3.2kΩ。当时以为它坏了,拆下来单独测才发现其实是9.8kΩ,完全正常!问题出在哪?原来它的下端接了个稳压管和电容,形成了一条低阻旁路,导致万用表误判为整体阻值很低。

所以真正靠谱的做法是:至少拆下一端引脚,最好是完全取下元件后再测。哪怕只是撬起一端,也能切断并联支路,让你获得真实的个体参数。当然,有些SMD贴片电阻不好拆,这时候可以配合万用表的“在线粗判”思路——先测一次整体阻值,做个参考;再结合电路图分析是否有分流路径;必要时再动手分离测试。

我还发现一个实用技巧:如果实在不能拆件,可以用热风枪局部加热焊点,把一端浮空起来,测完迅速冷却复原。这对批量检修很有帮助,特别是排查一批类似故障板的时候,效率高还不伤板。

5.3 常见故障排查:测不出阻值或显示无穷大的原因分析

有时候你拿着万用表去测一个明明看着完好的电阻,结果屏幕显示“OL”或者“1.”(表示超量程),心里顿时咯噔一下:难道真烧了?我以前遇到这种情况就急着换新件,后来才发现,未必是元件问题,更多时候是测量方法出了岔子。

最常见的原因是接触不良。表笔尖头氧化、弹簧压力不够、或者电阻引脚有焊锡残留和氧化层,都会导致电信号传不过去。我自己就有次折腾半小时,最后拿砂纸轻轻打磨了一下电阻引脚,再测立马恢复正常读数。所以每次测之前,我会习惯性地刮一下金属部分,确保光亮无锈。

另一个容易忽略的是量程选错。比如你要测一个5.6MΩ的反馈电阻,却误用了200kΩ档位,那肯定显示“OL”。这时候别急着下结论,先把档位一步步往上推,直到出现有效数字为止。反过来也一样,测几欧的小电阻却用了20MΩ档,分辨率太低也可能读成“0.00”或接近零,误以为短路。

还有一种情况是元件本身已经热击穿或隐性开裂。外表看起来完好,但内部材料断裂,只有轻微震动才会断开连接。这种最难搞,静态测总是“OL”,晃一晃又通了。我的解决办法是边测边轻轻敲击元件,观察数值是否跳动。要是读数不稳定,基本就能确定是内部损伤。

另外提醒一点:某些特殊类型的电阻不适合用普通万用表测。比如NTC热敏电阻,常温下可能是10kΩ,但手一捂温度上升,阻值迅速下降;PTC则相反,冷态低阻,热了变高阻。如果你不了解特性,很容易当成故障处理。

最稳妥的方式是:先确认测量环境正常,再排除接触与量程问题,最后结合元件类型和工作状态综合判断。不要看到“OL”就认定开路,也不要看到零阻就说是短路——万用表只是工具,解读数据的人才是关键。

5.4 扩展:使用万用表进行通断测试与电阻检测结合应用

修板子时间久了你会发现,很多时候不需要精确知道阻值是多少,只需要判断“通”还是“断”。这时候我就不再用Ω档慢慢看了,而是切换到蜂鸣档(通断档),听那一声清脆的“嘀”就知道线路有没有问题。

这个功能特别适合查线路连通性、焊点虚接、跳线是否导通。比如我修主板时经常怀疑某根PCB走线中间断了,就把表笔分别放在两端,只要一响,说明通路良好;如果不响,再切回电阻档看看是不是高阻漏电,而不是彻底断开。

更有意思的是,我把通断测试和电阻测量结合起来用。比如说排查电源短路,我会先用电阻档大致看下VCC对地阻值有多低,如果是几欧以内,基本就是严重短路。然后断开各个模块供电,逐个排除。每拆一段,再测一次对地电阻,直到发现阻值突然回升的位置,那就是故障源所在区域。

有时候我还用这个方法找隐藏的地线连接点。比如某个屏蔽罩该不该接地?我拿表笔一头碰已知地,另一头去碰罩子边缘,听到蜂鸣声就说明设计上有接地结构。如果没有声音,但电阻档显示几十欧,可能是通过螺丝间接连接,也算合理。

我还见过有人用这个组合方式做简易绝缘检测。比如电机绕组对外壳的绝缘情况,理论上应该是“OL”,如果蜂鸣档响了,那肯定是严重漏电;如果不响但电阻档显示几百千欧,就得警惕潮湿或老化隐患。

所以说,别小看这两个功能的搭配使用。它们像是医生的听诊器和血压计,一个看状态,一个看数值,合在一起才能看清全貌。我在现场抢修时几乎每次都同时依赖这两项,既快又准,省了不少弯路。