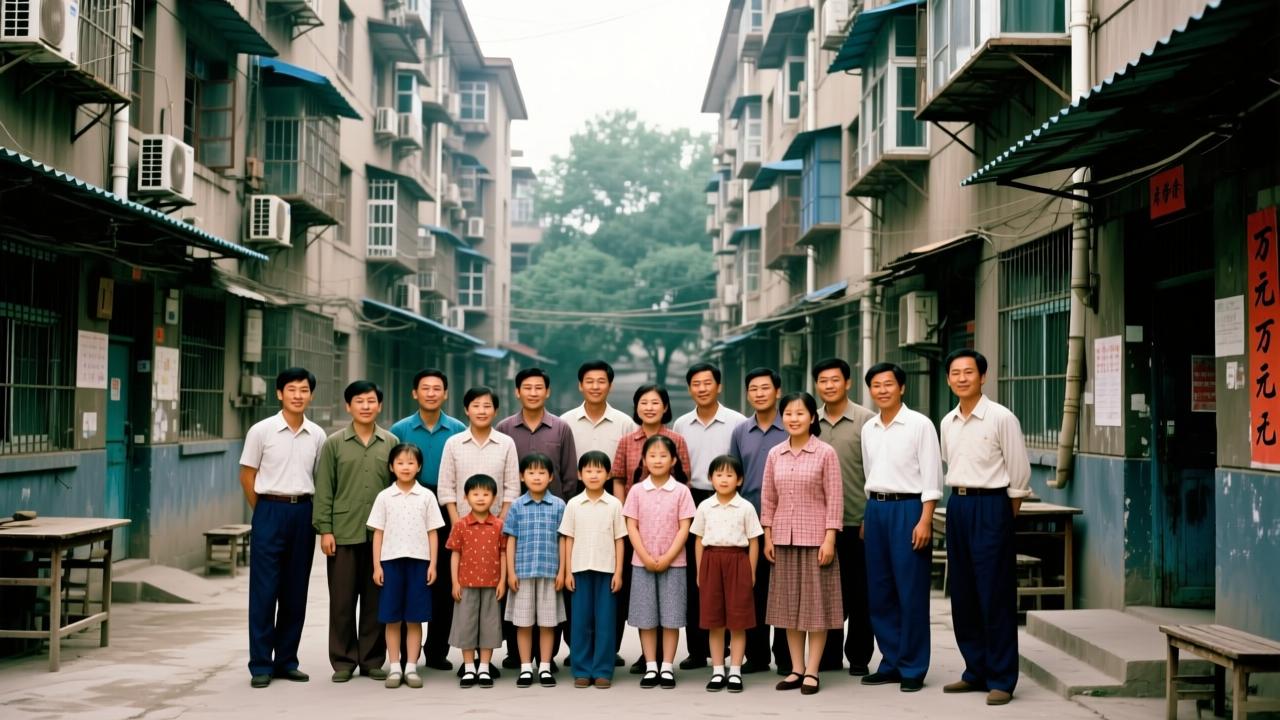

八九十年代中国社会变迁全记录:从筒子楼到万元户,一代人的集体记忆

那会儿我还在上小学,每天放学路上总能听见街边小店里放着邓丽君的歌,软绵绵的声音从老旧的录音机里飘出来,像是从另一个世界传来的。大人说那是“靡靡之音”,可谁家孩子不偷偷哼两句?那时候我家住在一个老城区的筒子楼里,一到饭点,整条走廊都飘着各家炒菜的味道,邻居们端着饭碗在过道里聊天,谁家涨工资了、谁的孩子考上了中专,都是大事。现在回想起来,八九十年代不只是时间的划分,更像是一个时代的转折点——我们开始从一种生活走向另一种生活,脚步踉跄却坚定。

那个年代最明显的改变,是钱开始变得重要了。我父亲原本在国营厂上班,铁饭碗捧得稳稳的,可到了1988年,厂里开始发不出工资。他蹲在门口抽了一宿烟,第二天就去夜市摆摊卖袜子。我妈嘴上骂他“丢了工人阶级的脸”,可晚上还是默默帮他缝标签。后来听说厂子彻底黄了,大家领了买断工龄的钱,四散而去。这事儿在我心里埋了很久——原来稳定是可以被打破的,而生活,得自己去挣。

1.1 经济体制改革与城乡生活变化

我记得第一次见到万元户是在村口。那家人盖了三层小楼,外墙贴着亮闪闪的白瓷砖,在一片土灰瓦房中格外扎眼。他们家儿子骑着崭新的摩托车回来,后座还带着个烫着卷发的姑娘,全村人都围过去看热闹。那时候,“万元户”是个神话般的词,意味着你不再是为吃饱饭发愁的人。农村包产到户之后,地里收成归自己,谁肯下力气谁就有饭吃。我舅舅就是靠种大棚蔬菜供出了两个大学生,逢年过节回村,腰杆挺得笔直。

城市里的变化更复杂些。单位分房慢慢停了,取而代之的是商品房。我爸同事老李攒了十年钱,才凑够首付买了一套两居室,搬进去那天请全楼喝酒。他说:“这辈子总算有个真正属于自己的窝。”与此同时,粮票、布票这些用了几十年的票据也悄悄退出历史舞台。我翻过家里老柜子,发现抽屉里还塞着几张泛黄的粮票,像文物一样。没有它们,我们照样能买到米面油,而且种类越来越多,南方的荔枝、北方的苹果,都能在同一个水果摊上看见。

下岗潮来得突然。工厂关门、机器生锈,曾经骄傲的工人们穿着洗得发白的蓝制服,在街头修自行车、开三轮、卖早点。我高中班主任就是纺织厂下岗职工,她四十岁重新考教师资格证,站上讲台时手都在抖。但也是在这阵痛中,个体经济活了起来。街边冒出了无数小饭馆、录像厅、发廊,连学校门口的修表摊都挂上了“手机充值”的牌子。人们学会了讨价还价,学会了看广告,也学会了用“机会”这个词来形容未来。

1.2 对外开放与思想观念的转型

我家第一台冰箱是1993年买的,日本松下牌,花了将近四个月工资。母亲总爱打开门炫耀里面整齐排列的汽水和剩菜,仿佛那冷气吹出来的不只是凉意,还有某种体面的生活方式。电视里开始出现“东芝”“索尼”的广告,画面精致得不像真人演的。港台商人坐着黑色轿车进出开发区,穿西装不打领带,说话带口音却底气十足。我们第一次知道,原来外面的世界不仅有钱,还有不一样的活法。

年轻人最先感受到这种冲击。我表姐1995年去深圳打工,在电子厂流水线上拧螺丝,每月寄五百块回家。她写信说那边女孩子都化妆,穿牛仔裤高跟鞋,周末去KTV唱歌跳舞。她还寄回来一张照片,烫了大波浪,涂着红唇,背景是霓虹灯闪烁的“东方之珠娱乐城”。外婆看了直摇头:“这哪像个正经姑娘?”可没过两年,村里姑娘纷纷往广东跑,说“宁做南边狗,不当北边官”。

电视机成了思想启蒙的窗口。《霍元甲》《上海滩》让我们知道了江湖与热血,《庐山恋》里男女主角接吻的镜头让电影院里一片哗然。等到《编辑部的故事》播出时,里面的李冬宝居然敢调侃体制、谈婚外情,我们都吓得不敢大声笑。但笑归笑,那些话像种子一样落进心里——原来可以这样说话,可以这样想问题。自由、个性、权利……这些词开始出现在中学生作文里,虽然很多人还不太懂它们的分量。

1.3 教育普及与人口流动趋势

我读初中那会儿,升学压力已经不小。重点中学门口每天挤满送孩子上学的家长,电动车、自行车把校门堵得水泄不通。九年义务教育逐步推行,村里的孩子不再轻易辍学,女娃也能念到高中。我堂妹成绩好,老师劝她考师范,说“女孩子有个编制最稳妥”。但她偷偷改了志愿报了财会专业,后来去了广州一家外贸公司。她说:“我不想一辈子待在镇上,看同样的脸,听同样的八卦。”

高考成了阶层跃迁的重要通道。我们班有同学连续三年复读,第四年终于考上北京的大学。他爸在祠堂前放了一万响鞭炮,说是光宗耀祖。那时候大学生还是稀罕物,毕业包分配,一张派遣证能决定你一生的命运轨迹。可到了九十年代末,扩招政策来了,大学门槛降了,文凭也不再那么金贵。有人欢喜有人忧,但我记得班主任说了一句实在话:“多读一天书,总比早一天进厂强。”

与此同时,农民工大军悄然形成。春运期间火车站人山人海,绿皮车窗户外挂着的人都不肯松手。他们在城市盖楼、扫街、送快递,却住着工棚、吃着泡面。我的发小阿强十六岁就跟老乡去东莞打工,一年回一趟家。他在电话里说:“城里人走路都带风,没人看你穷不穷,只看你能不能干活。”这些人用脚步丈量着国家的变迁,他们的背影汇成了中国现代化最沉默也最有力的注脚。

1.4 家庭结构与日常生活方式的演变

小时候我家三代同堂,爷爷睡里屋,爸妈和我挤中间小床,叔叔一家住隔壁。吃饭时八口人围着一张圆桌,吵吵嚷嚷。可到了九十年代中期,弟弟出生后,爸妈咬牙买了新房,搬出去单过。这种“核心家庭”的模式越来越普遍,独生子女成了主流。我同学里十个有八个是独生的,父母把所有资源都砸在一个孩子身上——补习班、钢琴课、夏令营,恨不得把未来三十年的路都铺平。

春节的味道也在变。以前一进腊月就开始忙年,杀鸡宰鹅、蒸馒头、写春联,整个家族聚在一起守岁。可到了九十年代后期,越来越多的年轻人选择旅游过年。我表哥1998年带全家去了海南,拍回来的照片里人人戴着墨镜站在沙滩上,笑得有点僵硬。长辈们嘀咕:“这叫过年吗?”可第二年,又有两家跟着去了。

家电一点点填满了屋子。彩电、洗衣机、电话、VCD……每添一件,生活就像被点亮一盏灯。我记得第一次看VCD是租的《泰坦尼克号》,画质模糊,声音断断续续,但我们全家看得泪流满面。录像带租碟店成了青少年的秘密基地,白天放琼瑶剧,晚上悄悄播港片三级片。妈妈总怀疑我在那种地方学坏了,其实我只是想去看看最新的周星驰电影。

那个年代,一切都处在将变未变之间。老规矩还在,新潮流已至;物质仍不富裕,但希望随处可见。我们一边怀念过去的安稳,一边又被前方的光亮吸引着往前走。回头望去,八九十年代不是某个具体的年份,而是一段集体记忆的过渡期——我们在烟火气中长大,在变革中学会适应,在平凡日子里触摸到了时代的脉搏。

2. 八九十年代流行文化回眸

2.1 流行音乐的发展与代表性歌手

我第一次知道“追星”这个词,是因为班上有个女生把谭咏麟的海报藏在课本里,上课偷偷翻出来看。那张泛黄的贴纸被她用透明胶粘了又粘,边角都卷了起来,可她还是宝贝得不行。那时候磁带是奢侈品,一盘正版要十几块,相当于我妈两天的菜钱。我们几个同学凑钱买一盘翻录带,轮流听,连广告前奏都不舍得剪掉——就怕漏掉哪怕一秒的歌声。

我家那台红灯牌录音机成了全家最忙的电器。每天晚饭后,我爸听李谷一的《乡恋》,我妈偏爱苏小明的《军港之夜》,而我则躲在房间里反复播放邓丽君的《甜蜜蜜》。那声音软得像棉花糖,甜得让人心慌,大人说这是“靡靡之音”,可谁没在夜深人静时悄悄按下播放键?后来 cassette 小贩开始卖港台合辑,一盘能装二十首歌,什么张学友、林忆莲、王杰全挤在一起,虽然音质糊成一片,但我们照单全收。

到了九十年代中期,校园里突然刮起了一阵“摇滚风”。我同桌不知从哪弄来一张《黑豹》专辑,窦唯那句“我要给你我的追求,还有我不悔的自由”一放出来,整个教室都安静了。有人觉得太吵,可更多人觉得——这才叫真性情。高晓松、老狼的校园民谣也悄无声息地蔓延开来,《同桌的你》响起时,连最严肃的数学老师都会停顿几秒。那会儿我们写日记都喜欢抄歌词,仿佛那些句子比语文课本更能说出心里的话。

再后来,四大天王横空出世。刘德华的帅气、张学友的唱功、郭富城的舞步、黎明的温柔,几乎承包了整个青少年的梦境。我表姐为了抢购一张刘德华的明信片,在邮局门口排了一宿队。她说:“我不是疯,我只是不想错过那个年代最好的光。”现在想想,也许我们迷的不只是他们本人,而是透过他们看到的另一种生活——闪亮、自由、充满可能。

2.2 影视剧与大众娱乐的兴起

我家第一台彩色电视机是1991年买的,21英寸,熊猫牌,搬回家那天像办喜事一样。邻居们纷纷跑来看热闹,围坐在客厅地板上,等着《渴望》开播。刘慧芳的命运牵动着整条巷子的情绪,每到剧情高潮,连打麻将的老太太都会暂停牌局冲过来问:“后来怎么样了?”那是中国第一部真正意义上的家庭伦理剧,它让我们第一次发现,电视不仅能播新闻和样板戏,还能讲普通人的眼泪和挣扎。

港剧则是另一个世界的大门。《上海滩》里的许文强穿着风衣站在码头,一曲《万水千山总是情》响起,整个街区的孩子都在模仿他甩帽子的动作。《射雕英雄传》播出时,学校放学时间都像是被推迟了——没人愿意错过黄日华版的郭靖。我甚至记得自己攒了一个月的早饭钱,只为租到一盘完整版的《神雕侠侣》,杨过和小龙女重逢那一幕,我看了一遍又一遍,直到录像带出现雪花点。

电影也开始走进日常生活。电影院不再是结婚才去的地方,而是周末约会的标配。《霸王别姬》上映那年我才上初中,看不懂里面复杂的命运纠葛,但程蝶衣的眼神让我记了很久。后来在录像厅看到《重庆森林》,王家卫那种碎片化的叙事让人晕头转向,可梁朝伟对着凤梨罐头说话的样子,莫名戳中了青春期的孤独感。那时候我们不懂什么叫艺术电影,只知道有些画面会让你心头一颤,久久无法平静。

春节联欢晚会成了全国人的仪式。赵本山一出场,全家人立刻停下聊天;宋丹丹喊出“秋天的菠菜”,屋里笑作一团。我们跟着小虎队跳《新年快乐》,学毛宁唱《涛声依旧》,连幼儿园小朋友都能哼上几句《弯弯的月亮》。电视不再只是信息工具,它成了情感的纽带,把千万个家庭连接在同一段旋律、同一个笑声里。