房屋建筑结构类型全解析:从砖混到智能监测,选房建房不再踩坑

我住过砖房,也见过高楼大厦用钢筋水泥撑起几十层的壮观模样。在日常生活中,我们每天接触的房子看似差不多,其实它们的“骨架”大不相同。这个骨架,就是建筑结构。它决定了房子能盖多高、能不能扛得住地震、风吹日晒下能用多久。了解房屋建筑结构类型和特点,不仅能帮我们在买房、建房时做出更明智的选择,也能让我们对身边这些建筑物多一份理解。

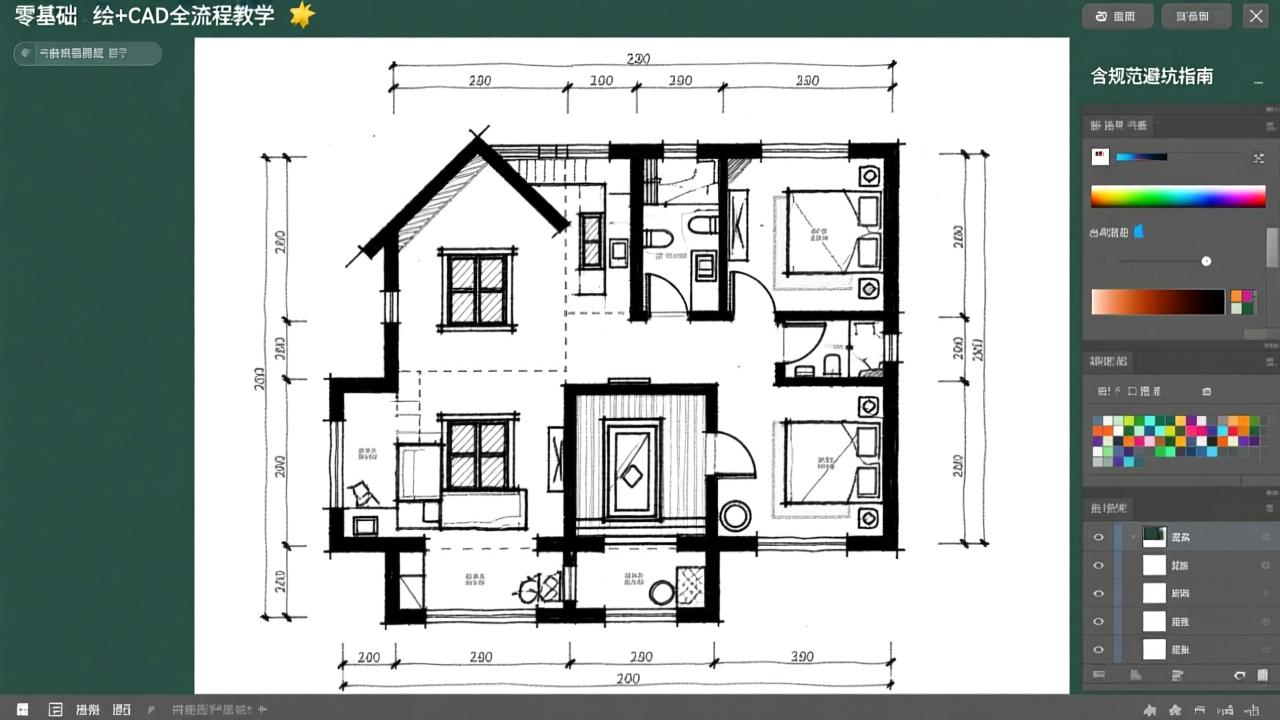

常见的房屋建筑结构有好几种,每一种都有自己的脾气和特长。比如砖混结构,小时候我家那栋五层小楼就是这种类型。墙体用红砖砌成,再配上混凝土楼板,施工简单又便宜,特别适合低层住宅。但它有个明显短板——不能轻易拆墙,因为很多墙都承重,改户型基本等于动筋骨。这种结构现在多见于乡镇或者早期的城市小区。

框架结构就灵活多了。它的承重靠的是柱子和梁组成的“骨架”,墙只是隔断,想怎么改就怎么改。我在城市里租过的那种二十几层的公寓楼,基本都是这种结构。它适合做办公楼、商品房,甚至商场。因为可以做到大开间、大空间,设计师发挥余地更大。不过造价比砖混高一些,施工也复杂点。

剪力墙结构是高层住宅里的常客。你家住在30楼?那极有可能是剪力墙在默默支撑。这种结构把墙体做成厚厚的钢筋混凝土墙,专门用来抵抗水平方向的力量,比如风或者地震。抗震性能强,住着踏实。但缺点也明显:空间固定,你想打通一面墙几乎不可能,装修受限。

说到钢结构,我第一次近距离接触是在一个工业风loft项目里。整个房子像搭积木一样用钢梁钢柱拼起来,强度极高,还能盖到上百米。体育馆、机场、超高层写字楼都喜欢用它。建造速度快,自重轻,特别适合地质条件差的地方。只是成本高,而且得做好防火防腐处理,不然一场大火就能让它软掉。

还有一种越来越受关注的结构——木结构。别以为这只是农村小屋才用的东西。我在欧洲见过三层高的木结构别墅,保温好、工期短,住起来特别舒服。现代胶合木技术让木材也能承受很大荷载。国内现在一些民宿、康养项目也开始尝试。虽然防火耐久性不如混凝土,但在环保和居住体验上优势突出。

说到房子怎么盖,光知道用什么结构还不够,还得明白背后的设计规矩。这些规矩不是谁拍脑袋定的,而是国家和行业多年经验积累出来的标准体系。我刚入行那会儿总觉得设计是艺术,后来才发现,真正的建筑设计,是在一堆条条框框里跳舞。尤其是结构设计,每一步都得有依据,不能随心所欲。

比如我们常用的《建筑结构荷载规范》GB 50009,就是给房子“算负担”的依据。风有多大、雪有多重、人多密集、家具多重,全要按这个来计算。我在做一幢南方小区住宅项目时,原本按常规风压取值,结果审图公司提醒我沿海地区要提高风荷载等级,否则不达标。这一改,梁柱尺寸全得重新算。还有《混凝土结构设计规范》GB 50010,从钢筋配筋率到保护层厚度,一条条写得明明白白。这些规范看着枯燥,但真出了事,它们就是第一道防线。

除了这两本最常用的,还有《建筑抗震设计规范》《地基基础设计规范》等等,每一本都在管着房子的不同“器官”。比如抗震规范会告诉你所在区域属于几度设防,剪力墙该怎么布置,框架节点怎么做才不容易裂。我在参与一个四川地区的项目时,抗震等级直接提升一级,构造措施更严,连箍筋加密区都要加长。这些细节,普通人看不见,但关键时刻能救命。

结构安全等级这事儿,听起来有点抽象,其实关系到每个人的生命安全。国家标准把建筑分成三个等级:一级最高,适用于像医院、学校、大型体育馆这种一旦出问题后果严重的建筑;二级是普通住宅和办公楼;三级是一些临时或次要建筑。安全等级不同,设计时的可靠度要求就不一样。换句话说,同样是楼板,医院的要比仓库的更结实,因为它的“责任”更大。

设计使用年限也挺有意思。很多人以为房子能用一辈子,其实规范里写的很清楚:一般建筑是50年,纪念性建筑可以到100年,而临时建筑可能只有5年。这并不是说50年后房子就得倒,而是指在这段时间内,只要正常维护,结构就能保持安全可用。我在帮一位业主评估老房改造可行性时,查了原始图纸发现它是按40年前的标准建的,材料强度和现在差了一大截,虽然外表看起来还行,但按现行规范已经不够用了。这就是为什么老房翻新必须做结构鉴定的原因。

地基和上部结构的关系,我一直把它比作脚和身体。你穿双不合脚的鞋走路,再强壮的人也会难受。房子也一样,地基要是没处理好,上面盖得再漂亮也没用。我见过一个项目,开发商为了省成本缩短桩长,结果主体封顶后局部沉降超标,墙面裂缝一路延伸到顶层。最后不得不加固补桩,反而花更多钱。

所以规范强调协调设计——地质条件决定基础形式,基础反作用于上部结构的布置。比如软土地基适合用筏板或桩基,这时候上部结构就不能太重,平面布局也要尽量对称,避免偏心受力。我在设计一栋带地下车库的住宅时,就特别注意柱网对齐,让荷载传力路径清晰,减少不均匀沉降的风险。这种整体思维,才是结构设计的核心。

现在盖房子,早就不是单纯比谁家墙厚、梁粗的时代了。我在工地跑得多了,越来越觉得,未来的建筑得聪明、环保、还能自己“说话”。这几年参与几个新型住宅项目,明显感觉到行业风向变了——结构不再只是扛重压的“苦力”,而是开始讲究效率、节能和智能化。尤其是3.1到3.3这几个方向,几乎成了我们设计院开会必聊的话题。

先说绿色建筑这块,以前提环保总觉得是口号,但现在真正在材料上下功夫了。比如高性能混凝土,强度高还耐久,用它做构件可以减小截面尺寸,省材料又增加使用空间。我去年做的一个保障房项目就用了C50自密实混凝土,不仅施工速度快,后期裂缝也少。还有再生骨料混凝土,听起来像是“回收料”,其实技术已经挺成熟了,虽然目前多用于非承重部位,但对降低碳排放帮助不小。更让我眼前一亮的是竹材复合结构,南方有些试点项目已经开始用改性竹材做楼板或墙体,轻便又可再生,特别适合乡村低层住宅。

钢材方面也在往低碳走。现在有企业推出电炉炼钢生产的型钢,比传统高炉工艺减排一半以上。我们有个产业园项目尝试用了这类绿色钢材,虽然单价贵一点,但整体评上了二星级绿色建筑,政府给了容积率奖励,算下来反而划算。这些新材料的背后,其实是整个建筑产业链在转向可持续模式。我不敢说明天所有房子都用竹子建,但我相信,未来十年,至少30%的新建住宅会在结构材料上做出环保选择。

装配式建筑这两年简直火得不行。最早我以为这只是为了赶工期,后来亲自参与了一个全装配住宅项目才明白,它的意义远不止快。我们在工厂里预制梁、板、柱,精度能控制在毫米级,运到现场像搭积木一样吊装。工人从绑钢筋、支模板的重体力活中解放出来,质量还更稳定。最让我惊喜的是节点连接技术的进步,以前担心拼接处不牢靠,现在用灌浆套筒加后浇带,检测结果显示强度完全达标。

工业化建造带来的改变是系统性的。设计阶段就得考虑如何拆分构件,结构工程师和施工方要提前协同。我刚开始还不太适应这种“反向设计”节奏,习惯等图纸出完再交施工队,但现在必须一开始就介入生产流程。好在BIM技术帮了大忙,三维模型里就能模拟吊装顺序,发现碰撞问题。有个项目因为提前发现了管线与预埋件冲突,避免了现场返工二十多天。这种高效背后,是整个建造逻辑的升级——从“现场造”变成“工厂造+现场装”。

更让我兴奋的是智能监测系统的应用。以前房子建好了,结构安不安全主要靠定期人工检查,发现问题往往已经晚了。现在不一样了,我们在关键梁柱、剪力墙里埋入光纤传感器或无线应变计,实时采集应力、变形数据。有一个超高层项目,地下室底板浇筑后我们就布了监测网,连续三个月跟踪沉降和温度变化,系统自动预警异常波动。那一次就是因为警报响了,才发现局部回填不均匀,及时处理避免了后续开裂。

这种结构健康管理系统(SHM)正在从大型公建向普通住宅渗透。虽然目前成本还偏高,但在学校、医院、地铁上盖物业这类敏感建筑上,业主越来越愿意投入。想象一下,以后每栋楼都有自己的“体检档案”,手机App就能查看结构状态,是不是住着也安心些?我和团队正尝试把监测数据和BIM模型联动,实现可视化运维。将来哪怕过了二十年,新接手的工程师也能调出原始受力数据,判断是否需要加固。

说到底,结构优化不只是技术进步,更是思维方式的转变。我们不再只追求“结实”,而是要让房子更聪明、更环保、更能适应未来的需求。看着图纸从二维线条变成会呼吸、会反馈的生命体,我觉得这行当越来越有意思了。