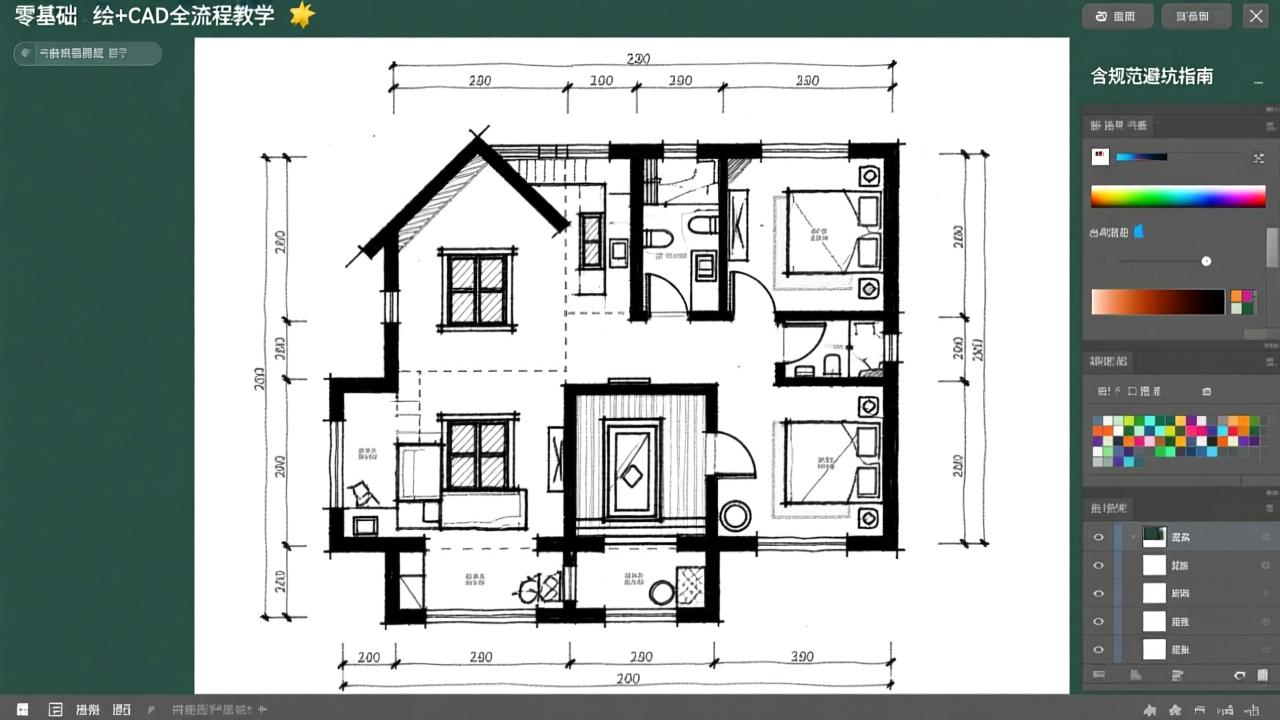

建筑模板尺寸怎么选?标准规格与施工效率的黄金匹配方案

建筑模板尺寸这个话题,听起来可能有点专业,但其实它和我们盖房子的每一步都息息相关。我第一次接触工地的时候,就发现工人们总在讨论“这块板子够不够大”“能不能直接铺开不用切”。后来我才明白,这背后说的就是模板尺寸的问题。建筑模板不是随便拿块板子就能用的,它的尺寸设计直接影响到施工效率、成本控制,甚至混凝土成型的质量。从最基础的定义开始了解,才能真正搞懂为什么尺寸这件事如此重要。

建筑模板的定义与作用

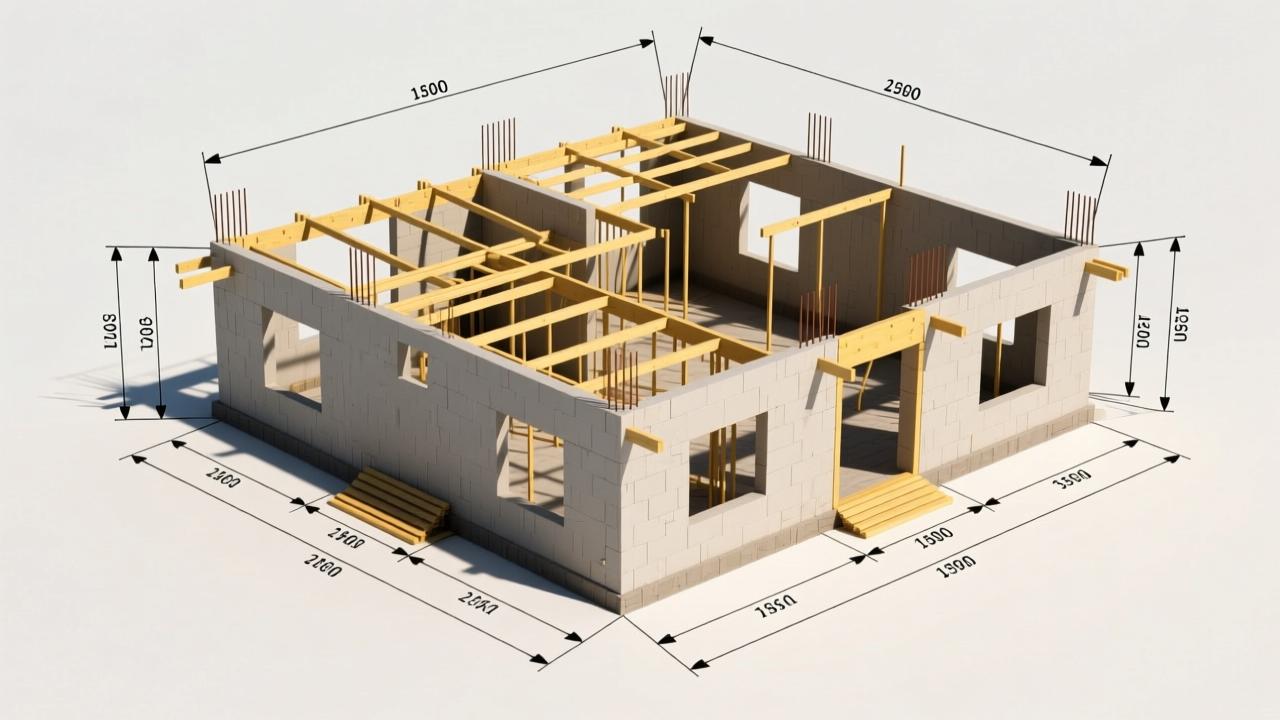

建筑模板,简单来说就是浇筑混凝土时用来塑形的“模具”。它像一个临时搭建的外壳,把钢筋结构围起来,等混凝土倒进去凝固成型后,再把模板拆掉。我在工地上见过各种形状的模板组合,有墙模、梁模、柱模,还有楼板用的平铺模板。它们的作用不只是支撑混凝土重量,更重要的是保证结构尺寸准确、表面平整。如果没有模板,混凝土就像泥巴一样摊在地上,根本没法形成我们需要的墙体或楼板。

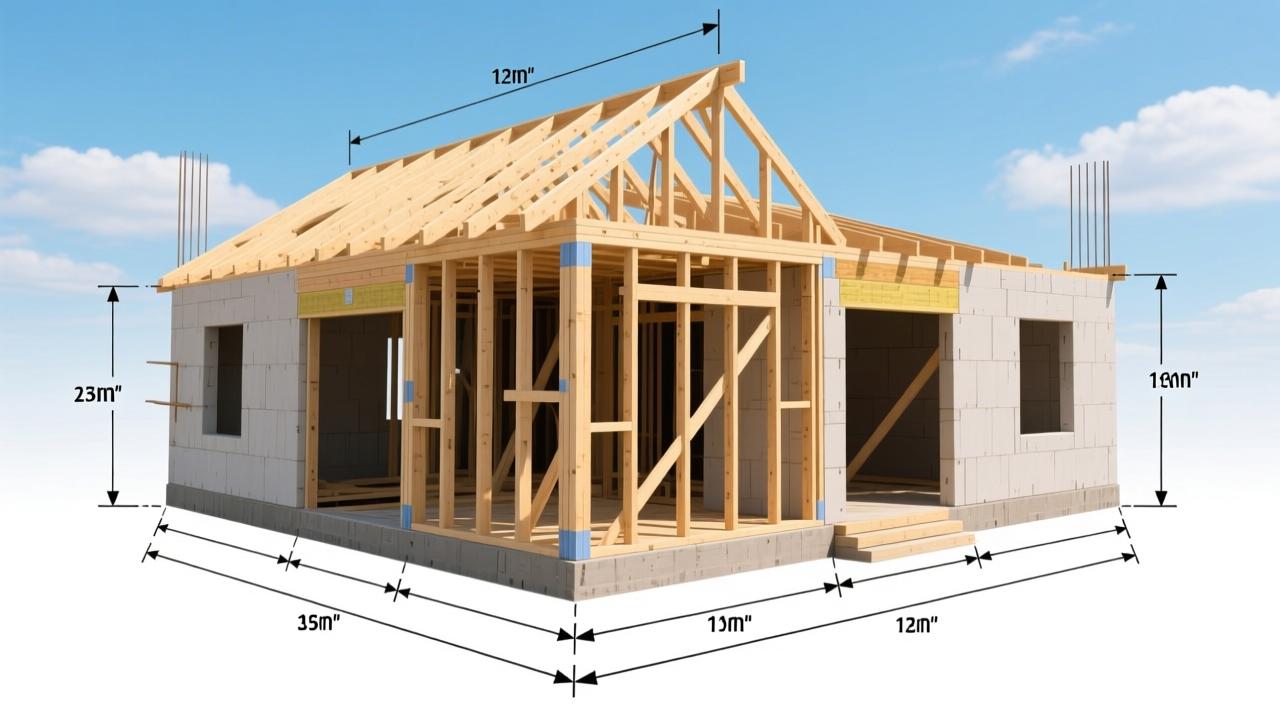

这些模板通常由木材、钢材、塑料或者铝合金制成,根据工程需求选择不同的材料。比如木模板轻便易加工,适合小规模项目;而钢模板坚固耐用,常用于高层建筑的大面积墙体施工。不管用什么材质,核心功能都一样:定型、承重、保护。特别是在复杂结构中,模板还要配合支撑系统一起工作,确保整个结构在凝固前不会变形或坍塌。

建筑模板尺寸的重要性

你可能会想,模板只要能挡住混凝土不漏就行了吧?其实远不止这么简单。我在参与一个住宅项目时就吃过亏——采购了一批非标尺寸的模板,结果现场拼接特别麻烦,切来切去不仅浪费材料,还拖慢了进度。那时候我才意识到,模板尺寸的合理性直接关系到施工节奏和人工成本。

标准尺寸的模板可以实现快速安装和重复使用。比如常见的1220mm×2440mm规格,刚好能适配大多数脚手架间距和吊装设备的操作范围。如果尺寸不统一,每块板都要单独裁剪、加固,工人干得慢,出错率也高。更关键的是,拼缝多了容易漏浆,导致墙面麻面、蜂窝等问题,后期修补又是一笔额外开销。所以说,选对尺寸不仅仅是省事,更是保障工程质量的基础环节。

而且现在很多项目都在推工业化施工,讲究流水线作业。模板尺寸一旦标准化,就可以提前在工厂预制好,运到现场直接组装,大大提升了整体效率。我在参观一个装配式建筑工地时看到,他们用的全是统一模块化的铝模板,一天就能完成一层楼的支模工作。这种高效背后,离不开对模板尺寸的精准把控。

影响模板尺寸选择的主要因素

模板尺寸不是拍脑袋决定的,而是要结合多个实际条件来权衡。首先是结构设计图纸上的构件尺寸,比如柱子多宽、墙体多长,决定了你需要多大的模板来覆盖。我在做技术交底时经常提醒团队:必须先看图,再选板,不能凭经验乱配。

其次是施工工艺和机械设备的限制。举个例子,塔吊的起吊能力决定了你能吊多重的模板单元。如果是大块整装模板,尺寸可以做得大一些,减少拼缝;但如果现场机械力量不足,就得拆成小块操作,这时候就要考虑如何优化分割方式,避免过多边角料产生。

材料本身的特性也不能忽视。比如木模板虽然容易切割,但太宽的板子容易翘曲变形;钢模板强度高,可重量大,过大的尺寸会增加安装难度。另外,运输也是一个现实问题——工地门口的道路宽度、货车车厢大小,都会影响你能进场的最大板材尺寸。有一次我们订了一批发货单上写着“2.4米板”,结果车到了门口进不来,只能重新分批转运,耽误了半天时间。

综合来看,模板尺寸的选择是一个系统性决策过程。它不仅要满足工程设计要求,还得兼顾施工便利性、材料性能和现场管理效率。只有把这些因素都考虑进去,才能真正做到既省钱又省力。

说到建筑模板的尺寸,我刚开始做项目的时候总觉得“差不多就行”,直到有一次因为模板规格没选对,导致整面墙的混凝土浇完后不平整,返工花了好几天。从那以后我才明白,标准尺寸不是随便定的,每一个数字背后都有它的道理。现在工地上最常见的木模板尺寸是1220mm×2440mm,这个大小几乎成了行业默认的“标配”。为什么是这个尺寸?其实它和我国常用的脚手架间距、施工通道宽度以及运输车辆的装载效率都匹配得很好。用这种板子铺楼面或支墙模,基本不需要裁剪,两个人就能轻松搬运安装,特别适合大多数住宅和公共建筑项目。

除了1220×2440mm,我也见过一些其他常见规格,比如915mm×1830mm,虽然面积小一点,但在空间受限的小型工程里反而更灵活。有些老式厂房改造或者农村自建房会用到这种尺寸,因为现场吊装设备有限,大板子进不去也抬不动。另外还有1250×2500mm这样的非标尺寸,通常是定制产品,用于特定项目的整体提升模板系统。不过说实话,如果不是特别需要,我还是建议优先选1220×2440mm这种标准板,配件好找,周转率高,拆下来还能在别的工地接着用,不容易浪费。

国内建筑模板常用标准尺寸(如1220×2440mm)

在国内跑过几个工地之后我发现,不管是南方还是北方,只要是现浇混凝土结构,十有八九都在用1220×2440mm的模板。这块板子长2.44米,宽1.22米,正好相当于4英尺×8英尺——这是从欧美引进的标准单位换算过来的。国内木材加工厂基本都按这个尺寸生产, plywood(胶合板)出厂就是整张板,省去了二次切割的成本。我在一家模板厂参观时看到,生产线上的原木被切成单板后,热压成型直接裁成1220×2440mm,一摞摞堆起来等待发货,效率非常高。

这种尺寸的优势不仅体现在生产端,在施工现场也特别实用。比如搭设墙体模板时,两块板横向拼接就是2.44米高,刚好接近一层楼的高度;纵向铺设楼板时,三块板并排能覆盖3.66米的跨度,配合钢管支撑间距非常协调。更重要的是,现在很多铝合金模板和钢框木模也是按照这个基础尺寸设计模块的,方便混合使用。我记得在一个综合体项目上,我们用了铝模做标准层,但局部异形部位仍然搭配了1220×2440mm的木模板,接口处理得很顺,几乎没有错台。

当然,也不是所有情况都适合用这张“万能板”。比如电梯井内部空间狭窄,大板子转不开身,就得提前切割成小块运进去组装。还有弧形梁或斜屋面这类特殊结构,也需要根据图纸放样后定制尺寸。但即便如此,起点往往还是从1220×2440mm这张标准板出发,再做调整。所以说,掌握这个核心尺寸,就等于掌握了模板施工的基本语言。

国际通用模板尺寸对比(如欧美标准)

在国外参与合作项目时,我发现他们用的模板尺寸看起来和我们差不多,但仔细一对才发现细节差别不小。欧美国家普遍采用4英尺×8英尺(即1219×2438mm)作为标准板材尺寸,这和我们的1220×2440mm几乎一致,误差只有1~2毫米,实际使用中完全可以互换。这种高度相似性得益于全球建筑工业化的发展趋势,很多模板体系都是跨国公司统一设计的。像德国MEVA、奥地利Doka这些品牌,在中国生产的铝模系统也兼容1220×2440mm的模数,方便本地化采购配套材料。

不过也有例外。比如在日本,由于建筑风格偏小型化、精细化,他们更喜欢用910×1820mm的模板,更适合低层住宅和紧凑户型。而在中东一些大型基建项目中,为了加快进度,会直接采用3米甚至4米高的大型钢模板,整片吊装,减少拼缝。我在迪拜一个酒店项目见过那种巨型模板,一块板子重达几吨,靠塔吊精准定位,一天就能完成一面外墙支模。相比之下,国内多数工地还是以人工为主,太大的板子操作困难,所以1220×2440mm依然是主流。

还有一个值得注意的现象:欧美工地越来越多地采用模块化预制模板系统,尺寸不再是单一的矩形板,而是根据房间功能预制成“L”形、“U”形的整体单元。比如卫生间区域的模板可以直接整装吊入,连反坎、洞口都预留好了。这种做法虽然对尺寸精度要求极高,但大大减少了现场拼装时间。反观国内,目前还处于从传统散拼向模块化过渡的阶段,标准尺寸仍是基础中的基础。

不同厚度规格的应用场景(12mm、15mm、18mm等)

模板的尺寸不只是长宽,厚度同样关键。我在不同项目中用过12mm、15mm、18mm几种常见厚度的木模板,每一种都有明确的适用范围。12mm厚的板子最轻便,成本也低,适合一次性使用的简易工程,比如临时地坪或小型围墙。但它刚度不够,浇混凝土时容易鼓包,重复使用次数一般不超过3次,所以我只在工期短、预算紧的情况下才会考虑。

15mm厚是比较均衡的选择,我们在普通住宅楼施工中最常用这个厚度。它既能承受常规的侧压力,又不至于太重,工人搬起来不费劲。特别是在楼板支模时,搭配木方龙骨间距600mm左右,完全能满足强度要求。而且15mm板周转率能达到6~8次,经济性不错。有一次我们在一个安置房项目上用了高质量的覆膜15mm模板,每层拆下来稍微修整一下又能继续用,到最后主体封顶都没大面积报废,节约了不少材料费。

而18mm厚的模板则是应对高强度作业的“主力选手”。高层建筑、大体积梁柱、地下车库这些地方混凝土侧压力大,必须用更厚的板才能保证不变形。我在一个超高层项目的核心筒施工中就亲眼见过,如果用15mm板,还没浇完混凝土就开始往外胀,严重影响垂直度控制。换成18mm高强度覆膜黑模板后,问题迎刃而解。虽然单价贵了些,但安全性提高了,整体效益反而更好。现在行业内有个不成文的经验:层高超过3.5米或墙厚小于300mm时,建议优先选用18mm及以上厚度模板。

干了这么多年工地,我发现很多人选木模板光看长宽,却忽略了材质和尺寸其实是绑在一起的。比如同样是1220×2440mm的板子,松木做的和桦木做的,用起来完全是两种体验。我自己刚开始管材料采购时就吃过亏,图便宜进了批松木模板,结果支完墙一浇混凝土,板子直接变形翘边,拆模后墙面坑坑洼洼,后期打磨费了好大劲。后来才明白,不同木材的密度、强度和抗弯性能决定了它适合什么样的尺寸规格。

松木模板一般用在对平整度要求不高的临时结构上,像基础垫层、地梁侧模这些地方。它的木质软,容易加工,所以可以做成各种非标尺寸,比如1000×2000mm或者1500×3000mm这种特殊长度,特别适合局部补缺。但正因为软,做大尺寸整板就不太行,超过2.4米长的松木模板很容易中间下垂,必须加密支撑。我现在一般只让班组用松木板做辅助支撑或一次性消耗品,核心结构部位坚决不用。

相比之下,桦木模板就是“硬茬”了。我们项目上现在主流用的都是多层热压桦木胶合板,表面覆膜处理过,黑亮黑亮的,看着就有质感。这种板子结构密实,刚度高,做1220×2440mm这种大尺寸完全没问题,甚至能支持3米以上的无支撑跨度。我在一个商业综合体的地下室施工中用过18mm厚的桦木模板,连续周转十几次都没开裂分层,脱模效果还特别光滑,连抹灰都省了。关键是它的尺寸稳定性好,湿水后膨胀率低,不会因为天气变化就变形起拱,这对保证混凝土成型质量太重要了。

除了这两种最常见的,还有杨木、桉木等其他材质也在用。杨木价格低,但强度一般,适合做内墙模板;桉木则偏重耐磨,南方一些桥梁工程喜欢用它做大跨度底模。不过说实话,不管什么材质,现在厂家基本都按标准尺寸生产,真正让我头疼的是那些异形部位——比如楼梯间转角、阳台弧形边梁、设备管道穿墙洞口这些地方,标准板根本贴不上,只能现场裁切或者提前定制。

说到定制,这几年我越来越觉得木模板的尺寸不能死守“标配”。以前总觉得按1220×2440mm买最省事,但现在项目造型越来越复杂,标准化板子拼来拼去反而浪费人工。有一次我们在做一个酒店裙楼,立面有很多错层和悬挑结构,如果全靠工人在现场一块块锯板拼装,不仅效率低,误差还大。后来干脆把图纸发给模板厂,让他们根据BIM模型预切成特定尺寸:有的板是1220×1500mm专门用于短肢剪力墙,有的是带圆孔的600×900mm专供管道预留洞。运到现场后直接编号安装,几乎不用二次加工,工期一下子缩短了将近一周。

定制化不只是改个大小那么简单。我们现在提需求时会明确标注倒角、开孔、加强肋的位置,甚至要求预埋螺栓套管。工厂用数控裁板机精准切割,边缘封边处理也做得到位,防潮防腐性能提升了不少。虽然单价比标准板贵15%左右,但综合算下来,人工节省了,损耗降低了,整体成本反而更划算。特别是对于高层住宅的标准层施工,一旦定型,同尺寸模板可以重复使用几十次,这笔账怎么算都值。

当然,定制也不是随便定。我见过有项目为了追求“完美匹配”,把模板分成太多小块,结果现场拼缝太多,漏浆严重,还得花时间打密封胶。所以说尺寸设计要讲究平衡——既要减少裁剪浪费,又要控制接缝数量。我们现在的做法是:以1220×2440mm为基础模数,尽量通过组合实现覆盖,实在避不开的异形区域再单独出图定制。这样既保留了标准化的优势,又兼顾了灵活性。

回头想想,模板尺寸从来不是孤立存在的。一张板子有多大、多厚、用什么木头,最终都要服务于施工效率。我在两个同期开工的住宅项目做过对比:A项目坚持用标准板现场拼装,B项目采用部分定制尺寸。结果B项目的模板安装速度平均快了30%,每层节约工时近8个人工日。而且因为拼缝少,混凝土外观质量明显更好,监理验收一次通过率高了很多。这说明一个问题——合适的尺寸本身就是一种生产力。

尤其是现在劳动力越来越贵,年轻人不愿意干重体力活,我们必须靠优化材料来减轻工人负担。比如把常用尺寸的模板加上吊环孔或轻量化设计,两个人就能轻松搬动;再比如统一龙骨间距和对拉螺杆位置,形成固定套路,班组操作起来就像搭积木一样熟练。这些细节看似不起眼,但积累起来就能大幅提高支模效率。我现在开会经常跟技术员说:“别总想着改工艺,先把模板尺寸配合理,一半问题就解决了。”

说到模板,大多数人第一反应还是木头的,但我在工地上待久了才发现,真正撑起大场面的往往是那些“硬家伙”——钢模板、铝模、塑料模,这些家伙不仅结实耐用,尺寸设计也特别讲究。以前我们项目上做桥梁墩柱,每次用木模脱模后表面总有瑕疵,后来改用圆弧形定型钢模,那混凝土浇出来跟打磨过似的,监理来了一看直夸“这才有工业化的感觉”。其实背后不只是材料硬,关键是钢模板的尺寸是按构件精准定制的,拼缝严密,刚度又大,自然不容易涨模漏浆。

钢模板的标准尺寸一般不像木模那样固定在1220×2440mm这种通用规格,而是根据结构部位来定型生产。比如常见的墙体钢模,宽度多为900mm、1200mm、1500mm,高度则有1.2米、1.5米、2.0米不等,像搭积木一样横向拼接。我们在一个地铁站项目里用了600×1500mm的小块组合钢模,虽然单块轻便好搬运,但拼装时间长,接缝处理麻烦;后来换成3000×1800mm的大面板整体吊装,配合塔吊一次就位,效率直接翻倍。这让我意识到,钢模的优势不在“小而灵活”,而在“大而稳”。

而且钢模板的尺寸设计特别注重标准化和重复使用性。同一个项目如果有十几个同样的桥墩或检查井,提前做个标准钢模,周转几十次都不变形。我们做过一个高架桥项目,所有墩身截面一致,模板厂直接按图纸做了四套整圆钢模,每套分成两半,带法兰螺栓连接,现场用液压千斤顶合模,精度控制到毫米级。这种模板一旦成型,后续施工几乎不用调整,工人熟悉流程后一天就能完成一个墩的支拆。所以说,钢模板的尺寸不是随便定的,它必须和工程批量、吊装能力、连接方式全盘考虑。

再来看塑料模板和铝模板,这两种材料这几年越来越火,尤其在住宅标准化程度高的项目中。塑料模板大多是模块化的,常见尺寸有600×1200mm、600×900mm、1200×2400mm这几类,厚度一般在18~25mm之间。它们最大的特点是轻——一个女工都能轻松搬动一块,特别适合高层作业。我在一个保障房项目试过PP塑料模板,表面自带光洁层,脱模后墙面平整得像刮过腻子,连打磨都省了。关键是它的尺寸统一,边缘带卡槽,相邻板靠插销或锁扣快速连接,基本实现了“无钉化安装”。

铝模板更是把模块化玩到了极致。现在大多数铝模系统以600mm为基本模数,衍生出各种标准板:宽板600mm、窄板400mm、300mm、200mm甚至100mm,长度从600到3000mm不等,全部通过销钉连接。我们在一个33层的住宅楼全程用了铝合金模板,从地下室到屋顶,除了个别异形区,其余全是标准件拼装。每天早上工人上来,就像拼乐高一样把墙模、梁模、顶板依次吊装定位,下午就能浇筑。最让我佩服的是,同一套模板在不同楼层反复使用,尺寸始终稳定,不会因为吸水膨胀导致错台或漏浆。

更关键的是,铝模的尺寸设计高度依赖BIM建模。我们在施工前就把整栋楼拆解成几千个模板单元,每个板编号入库,运输到现场后按楼层配送。比如某一面剪力墙需要三块标准板加一块调节板,系统自动匹配最佳组合,避免了临时切割浪费。这种基于模块化尺寸的施工方式,让模板管理从“凭经验”变成了“按数据”,大大提升了装配效率。我现在管项目,只要图纸定了,第一时间就让铝模厂家介入深化,把尺寸体系先立起来。

这些年接触下来,我发现不管是钢模、塑料模还是铝模,它们的尺寸发展都在往“组合式”和“标准化”靠拢。过去那种东拼西凑、现场锯切的做法正在被淘汰。特别是在装配式建筑和智能建造推动下,越来越多企业开始建立自己的模板尺寸库,把常用构件对应的模板做成标准组件,随用随调。我们公司现在就在推一套“快拆模板系统”,墙、板、柱都有固定尺寸组合,搭配统一支撑体系,做到“今天拆完明天还能用”。

这种趋势背后其实是对施工效率和质量控制的双重追求。当你有一套成熟的尺寸体系,班组操作就形成了肌肉记忆,不需要每次都重新放线、配模、加固。而且标准化之后,模板可以集中加工、统一维护,寿命也更长。我算过一笔账,在一个标准层重复率超过70%的项目中,采用模块化尺寸设计的铝模系统,综合成本比传统木模低15%以上,还不包括节省的人工和减少的垃圾清运费用。

所以说,其他类型的建筑模板虽然材质不同,但在尺寸设计逻辑上越来越趋同——不再是简单的一块板,而是一个可复制、可周转、可集成的系统。它们的尺寸不再被动适应结构,而是主动参与施工组织设计。未来谁能把模板尺寸做得更智能、更匹配项目特点,谁就能在工期和成本上占到先机。

干了这么多年工地,我越来越觉得选模板尺寸这事儿,真不是拿着卷尺比划一下那么简单。以前我们图省事,所有项目都用1220×2440mm的木模,结果遇到异形柱、弧形墙,现场噼里啪啦一顿锯,边角料堆成山,工人还抱怨接缝不严、漏浆严重。后来吃了几次亏才明白:模板尺寸得跟着工程类型走,不能“一套尺寸打天下”。

比如你做高层住宅,标准层多、结构重复率高,这时候上铝模最合适。600mm模数的铝合金模板,墙、梁、板全是标准件,拼装就像搭积木。我在一个33层的楼盘全程参与,从负二层开始,每层结构几乎一样,模板配一次,能连续用三十多次。每天早上工人上来,按编号吊装定位,中午前就能完成整层支模。这种项目如果还用木模,光配模时间就拖慢进度,更别说每层都有涨模风险。

但你要做的是桥梁或者地铁站这类公共工程,结构复杂、非标构件多,就得换思路。我们在一座跨河桥施工时,墩身是八边形带倒角,根本没法用标准铝模。最后定制了一套钢模,分成八个扇形单元,每个单元宽750mm,高度2.4米,法兰螺栓连接,吊车整体合模。虽然单次投入大,但每节墩身只用拆装一次,混凝土表面平整度极高,后续不做修饰都能验收通过。所以说,工程类型决定了模板系统的可复制性,也直接关系到尺寸选择的方向。

再说说怎么避免浪费。很多人以为模板切一切很正常,但我现在看到工人拿电锯随便割板子就心疼。一块18mm厚覆膜木模进价七八十,切掉三分之一只剩一半能用,再周转几次就报废了,算下来成本比高价铝模还贵。其实只要前期设计时多花点心思,完全可以减少损耗。我们有个项目做地下车库,顶板跨度大,原计划用常规1220×2440mm模板横着铺,结果每块都要裁短,接缝还对不上主龙骨。后来我让技术员重新排版,改成纵向铺设,两块板正好覆盖一根主梁间距,不仅不用切割,支撑体系也更稳定。

关键是要做“模板深化设计”,也就是在施工前把每一块模板的位置、尺寸、拼接方式都画出来。我们现在用BIM建模做这个,楼板一拆解,系统自动匹配标准板尺寸,缺哪里补调节板,连钉子打在哪都标得清清楚楚。有一次在一个商业综合体项目,我们通过优化排版,把木模利用率从68%提到了89%,光这一项就省了十五万材料费。所以说,减少浪费不是靠工人小心,而是靠前期的尺寸匹配和拼装逻辑。

这几年行业变化特别快,标准化和绿色施工成了硬指标。以前工地遍地是废模板,现在甲方动不动就查环保台账,垃圾超量要罚款。我也开始调整策略,优先选可周转的模板体系。像我们最近上的一个人才公寓项目,全部采用塑料模块化模板,600×1200mm统一规格,用完回收厂家翻新,还能再用五六年。这种材料本身不含胶,报废后也能粉碎再生,完全符合绿色建筑认证要求。

而且你会发现,越是标准化程度高的项目,越容易实现高效施工。现在很多开发商推“工业化住宅”,户型统一、构件预制,配套的模板尺寸也越来越规范。我们公司已经建立了自己的模板尺寸库,常用墙体、楼梯、阳台都有对应的标准组件,新项目一来,直接调用组合,三天就能出配模方案。这种积累带来的不仅是速度提升,更是质量的可控性——每一块板都知道它该去哪一层、哪一个位置。

回头看看这些年踩过的坑,最大的教训就是不能忽视模板尺寸的战略意义。它不只是个材料问题,而是连接设计、生产、施工、管理的关键环节。未来谁能把尺寸体系做得更智能、更适配项目特点,谁就能在工期和成本上赢得主动。我现在带团队,第一件事就是让他们学会“用尺寸思考”,而不是等着问题出现再去补救。