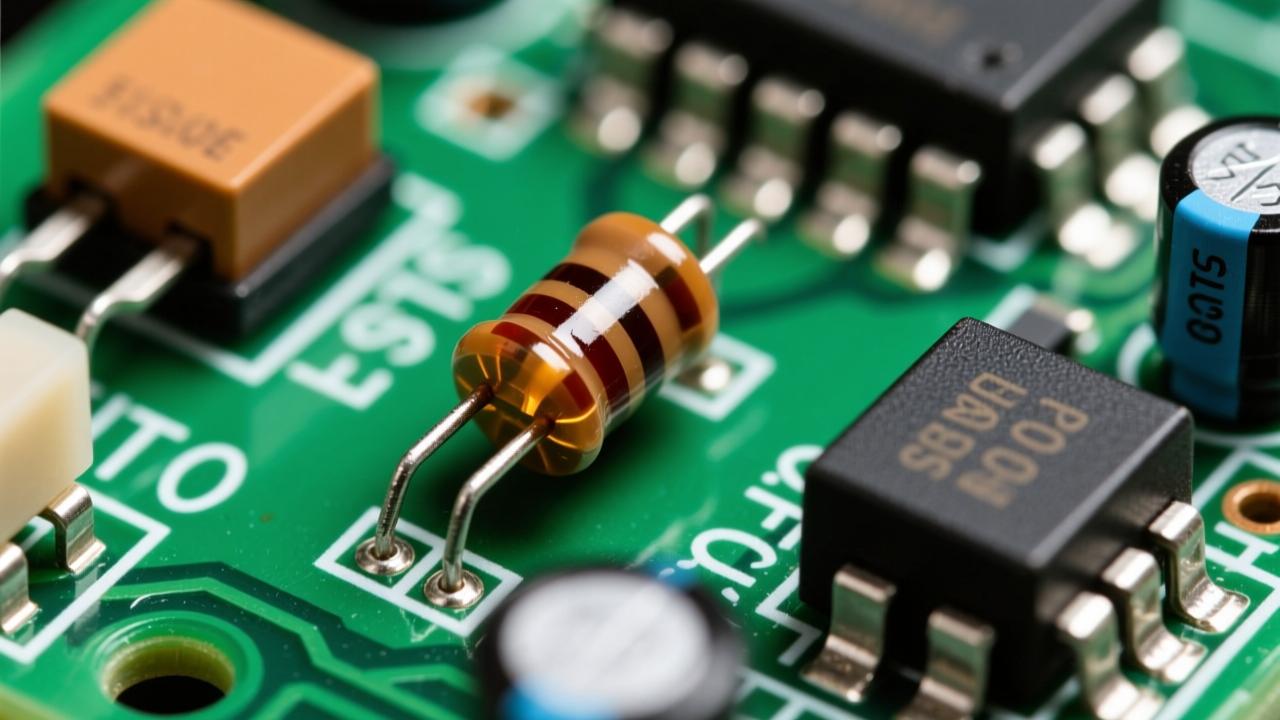

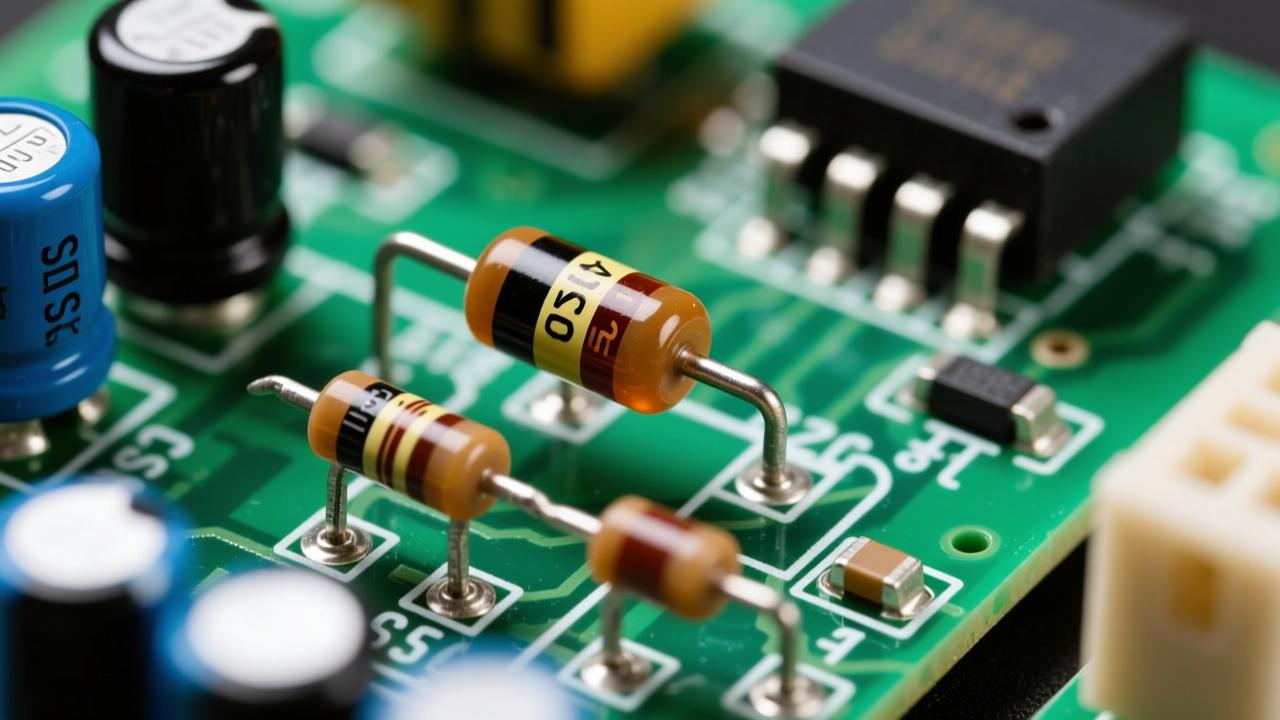

三极管的作用详解:从信号放大到电子开关的实战应用

我刚开始学习电子技术的时候,最让我着迷的就是三极管这个小小的元件。它只有三个引脚,却能在电路里起到放大信号的作用,就像一个用小电流控制大电流的“魔法开关”。很多人第一次听到“放大”这个词,可能会以为是把声音变大或者图像拉近,但在电路中,放大其实是把微弱的电信号增强,比如麦克风捕捉到的声音信号非常小,直接驱动喇叭根本没声音,这时候就需要三极管来帮忙把信号“变强”。

三极管之所以能放大信号,关键在于它的结构和工作方式。最常见的双极型三极管(BJT)有NPN和PNP两种类型,它们都由三层半导体材料组成,形成两个PN结——发射结和集电结。当我把一个小电流送到基极时,就能控制从集电极到发射极之间更大的电流流动。这个比例关系就是我们常说的电流放大倍数β(hFE)。换句话说,基极电流就像是水龙头的旋钮,轻轻一拧,就能控制后面一大股水流。

你可以这样想象:我在基极加一个几微安的小信号,结果在集电极得到了几百微安甚至几毫安的变化电流,这就实现了电流放大。而当这个变化的电流经过负载电阻时,还会产生电压变化,于是也实现了电压放大。所以三极管的放大作用,并不是凭空创造出能量,而是利用输入的小信号去调控电源提供的能量,实现对输出信号的增强。

说到具体怎么连接才能让三极管正常放大信号,就得提到三种基本接法:共射、共基和共集。这三种电路各有特点,应用场景也不一样。我记得第一次搭共射放大电路时,发现输出波形确实被放大了,但还倒了个个儿——原来这种接法不仅放大信号,还会让输出信号与输入反相。这是因为当基极电压上升时,基极电流增加,导致集电极电流增大,在集电极电阻上的压降也变大,而集电极电压是电源减去这部分压降,所以反而下降了。

相比之下,共基电路就不太常见于一般设计,但它频率响应好,适合高频场合。它的输入是从发射极进,输出从集电极出,基极作为公共端接地。虽然它没有电流放大能力(电流增益接近1),但电压放大效果不错。我在做射频小信号处理实验时用过一次,发现噪声确实比共射低很多。

而共集电路,也就是射极跟随器,是我后来最喜欢的结构之一。它的电压放大倍数接近1,不放大电压,但电流放大能力强,输出阻抗低,特别适合作为缓冲级使用。比如前级电路带不动后级负载时,加一个射极跟随器就能解决问题。它的输出信号跟输入几乎一模一样,只是更有“力气”,就像一个温和但有力的助手,能把信号完整地传递下去而不失真。

要想让三极管稳定工作在放大状态,必须让它处于正确的区域——放大区。三极管有三个主要工作区:截止区、放大区和饱和区。只有在放大区,它才能正常完成信号放大任务。这时候发射结要正向偏置,集电结要反向偏置。对于NPN管来说,意味着基极电压要比发射极高0.6~0.7V左右,而集电极电压要高于基极。

为了保证这一点,我们需要合理设置偏置电路。最简单的就是固定偏流法,但我试过之后发现温度一变,工作点就漂移得很厉害。后来改用分压式偏置电路,配合发射极电阻进行负反馈稳定,效果就好多了。这样即使环境温度变化或换了一个β值不同的三极管,静态工作点也能保持相对稳定,避免出现削顶或截止失真。

实际调试过程中,我通常会先计算理论值,再用万用表测量各极电压来验证。比如测得Vc大约是电源电压的一半,说明工作点设在中间,动态范围最大;如果Vc接近电源电压,可能是偏置太小,进入截止区;如果Vc很低,几乎等于Ve,那很可能已经进入饱和区了。这些经验在动手实践中慢慢积累起来,成了我看电路时的“直觉”。

说到三极管的用途,很多人第一反应是“放大”,但其实在我们每天接触的电子产品里,它更多时候是在当“开关”用。我刚开始学单片机的时候,总想直接用IO口驱动LED或者继电器,结果发现亮度不够,甚至根本带不动。后来老师告诉我:别硬上,加个三极管做开关就行了。就这么一个小小的改动,问题全解决了。

三极管作为电子开关的核心原理其实很简单——它不再像放大状态那样精细调控电流,而是彻底打开或完全关闭。就像家里的电灯开关,要么通电亮起,要么断电熄灭,不需要中间的模糊状态。对于NPN三极管来说,当我给基极加上一个合适的高电平信号,比如3.3V或5V,同时保证有足够的基极电流流入,三极管就会导通,相当于在集电极和发射极之间接通了一条低阻通路;而当我把基极拉低到0V,没有电流流入时,三极管就切断这条通路,整个电路断开。

这个过程听起来像是机械开关的动作,但它完全是靠电信号控制的,速度比物理按键快得多,寿命也几乎是无限的。我记得第一次用三极管控制一个5V继电器时,那种“无声却有力”的切换感特别震撼——没有咔哒声,只有被控设备瞬间响应,仿佛有个看不见的手在操作。

要让三极管真正成为一个可靠的开关,关键是要让它工作在两个极端区域:饱和区和截止区。截止区很好理解,就是三极管完全关断的状态。此时基极没有电流,发射结不导通,整个器件处于“断路”状态,集电极几乎没有电流流过,相当于开关断开。这时候从外部看,输出端(通常是集电极)接近电源电压,因为没有压降产生。

而真正的重点在于如何进入并稳定在饱和区。很多人以为只要基极有电压就行,但实际上必须提供足够的基极电流,确保即使负载电流很大,三极管也能完全导通。我在设计电路时吃过亏:一开始按放大状态的习惯算β值,结果发现三极管发热严重,继电器吸合无力。查了半天才发现,原来是三极管没进深饱和,还停留在放大区,导致C-E之间存在较大压降,白白消耗功率。

正确的做法是故意“过驱动”基极。比如假设三极管β=100,集电极需要100mA电流,理论上1mA基极电流就够,但在做开关时我会给5~10倍的余量,也就是5~10mA,这样能确保无论温度变化还是器件差异,都能稳稳地进入饱和状态。这时C-E之间的电压会降到0.2V以下,功耗极小,真正实现高效开关功能。

判断是否饱和也有个小技巧:测一下Vce电压。如果接近0V(实际0.1~0.2V),说明已经饱和;如果还有几伏压降,那肯定还在放大区,得回头检查基极电阻是不是太大了。我通常会在调试时拿万用表一量,心里就有底了。

这种开关特性让三极管在各种数字控制场景中大显身手。最常见的就是驱动LED。虽然单片机IO口可以直接点亮一个小LED,但如果要带多个或者高亮度灯珠,电流需求一上来,MCU就扛不住了。这时候用一个NPN三极管,基极通过限流电阻接到MCU引脚,集电极接LED和限流电阻到电源,发射极接地,就能轻松实现弱控强的效果。

另一个典型应用是控制继电器。继电器线圈属于感性负载,启动电流大,还会反冲电压,直接连到数字芯片上风险很高。用三极管隔离后,控制信号只负责“下令”,真正的通断由三极管完成。我还记得第一次看到继电器带动电机启停时的成就感——那是我第一次真正意义上实现了“用代码控制现实”。

为了防止继电器断开时产生的反向电动势损坏三极管,我还学会了加一个续流二极管(也叫飞轮二极管),跨接在线圈两端,给感应电流提供泄放路径。这些细节一点点积累起来,才让我从只会照抄电路图的新手,变成能独立设计驱动模块的人。

说到三极管在实际电路里的用法,光知道放大和开关还不够。真正让我觉得它“厉害”的,是它能在各种复杂场景中灵活切换角色,既能处理微弱的模拟信号,又能响应快速的数字指令。我刚开始做音频小音箱时,以为找个运放就完事了,结果声音发闷还带杂音。后来才发现,前级信号太弱,得靠三极管先提一提。于是我在麦克风后面加了个共集电极电路,也就是射极跟随器,一下子输出阻抗降下来了,信号也清晰多了。

这个电路特别有意思,它不怎么放大电压,但电流放大能力很强,输入阻抗高、输出阻抗低,正好适合当“缓冲器”用。我把驻极体话筒接上去,它的微弱信号不会被后级拖累,稳稳地传到下一级。这种设计在模拟信号链里很常见,尤其是在传感器输出端或者音频前置处理部分。我自己试过用两个三极管搭一个简单的两级放大:第一级共射放大电压,第二级射随驱动负载,虽然没用芯片,但效果出乎意料地好,耳机里传出的声音居然还有点立体感。

有一次我想做个光线感应灯,白天灭、晚上亮。本打算直接用光敏电阻分压控制LED,结果发现环境光变化太慢,响应迟钝不说,还会闪烁。后来改用NPN三极管做开关,光敏电阻和固定电阻组成分压网络接到基极,再通过一个偏置电阻稳定工作点。这样只要光照强度一变,基极电压跟着动,三极管就在截止和导通之间切换,LED反应特别干脆。这其实就是个简单的模拟比较器,虽然精度不如LM393这类专用芯片,但对于低成本项目来说完全够用。

到了数字电路这边,三极管的角色更偏向于执行者。比如我用Arduino控制一个12V直流电机时,IO口只能输出5V/40mA,根本推不动。这时候就得靠三极管来“扛活”。我选了个S8050(NPN型),基极通过1kΩ电阻接PWM引脚,集电极连电机一端,另一端接12V电源,发射极接地。只要程序里输出高电平,电机立马转起来,还能通过PWM调速。整个过程就像有个小电工听我代码指挥,随时待命。

这种设计其实在很多开发板上都能看到影子。像常见的继电器模块、电机驱动板,背后往往都有三极管在默默干活。它们不像MCU那样耀眼,却是连接逻辑世界和物理世界的桥梁。我自己做过一个自动浇花系统,主控是ESP32,但水泵是6V的有刷电机,不能直连。我就用三极管做了个隔离驱动电路,加上二极管保护,运行了几个月都没出问题。关键就是选对型号、算准电阻、留足余量,这些细节决定了稳定性。

不过随着项目越做越大,我也开始琢磨一个问题:是不是所有地方都非得用三极管?比如同样是做开关,MOSFET好像效率更高,导通电阻小,还不怎么吃驱动电流。有一次我试着把原来的S8050换成2N7000(N沟道MOSFET),发现同样的电机,发热明显少了,而且单片机IO可以直接驱动,不用再算基极电流。尤其是用锂电池供电的设备,省电就意味着续航长,这点优势太重要了。

再往上走,集成电路比如ULN2003、TPIC6B595这些达林顿阵列或功率驱动芯片,能同时控制多个负载,集成度高,保护齐全。我在做一个LED点阵屏的时候,原本打算用七个三极管分别驱动行线,布线复杂不说,PCB都快绕不过来了。后来改用一片TPIC6B595,SPI通信控制,一根数据线搞定,散热也好管理。这时候我才意识到,三极管更像是基础积木,而专用IC则是封装好的功能块,各有各的适用场景。

那到底该怎么选?我的经验是看需求。如果只是简单控制一个LED、蜂鸣器或者小型继电器,成本敏感又不想太复杂,三极管依然是首选。它便宜、易得、原理透明,调试起来也直观。但如果你要驱动大电流负载、追求高效率,或者需要多路集成控制,那就该考虑MOSFET或专用驱动芯片了。特别是现在贴片元件普及,很多IC价格已经和分立器件差不多,性价比反而更高。

回头想想,从最开始只会焊个LED,到现在能根据应用场景决定用三极管还是换方案,这个过程其实就是在不断理解“工具的本质”。三极管不是万能的,但它教会了我最基本的电控思维——如何用小信号控制大功率,如何在模拟与数字之间搭建通路。哪怕以后全用MOSFET或集成芯片,那段拿着万用表测Vbe、调Rb的日子,依然是我电子之路的起点。