客厅地板砖效果图如何完美落地?避坑指南+真实案例分享

说到装修,我始终觉得客厅的地砖是最不能马虎的一环。它不只是脚底踩着的那一层材料,更像是整个家的底色,决定了空间的情绪和气质。每次走进朋友家,我第一眼总会不自觉地看向地面——不是因为我有多在意清洁程度,而是地砖的质感、颜色、铺法,总在无声地讲述这个家的风格故事。而在这之前,我们大多数人会先看“效果图”。这些图不仅仅是设计师随手画出来的样子,它们背后藏着对生活方式的理解、对空间情绪的把控。

客厅地板砖的效果图设计,本质上是一场关于“理想生活”的视觉预演。现代人追求的不只是美观,还有实用、通透感、易打理,甚至环保性能。所以当我们在挑选地砖搭配方案时,其实是在选择一种未来的生活节奏。是喜欢干净利落的线条?还是偏爱温暖复古的氛围?这些都会直接影响你选哪种风格的地砖,以及最终呈现出来的效果是否真的能“落地”。

接下来我想从我自己研究过的无数案例里,挑出几个特别有代表性的方向来聊聊。比如现代简约风怎么靠一块砖就立住调性,小户型如何用铺贴技巧“偷”出更多空间感,还有不同材质的砖在灯光下一秒变脸的神奇表现。这些都不是玄学,而是实实在在可以通过效果图提前预判的设计逻辑。

真正让我对装修有了敬畏心的,是第一次亲眼看着自家客厅从效果图变成现实的过程。设计师给的图美得像杂志封面——浅灰调的地砖延伸出去,阳光洒进来,整个空间通透又高级。可当工人把第一块砖贴上去时,我才发现,理想和现实之间,隔着一整个施工队的理解偏差。

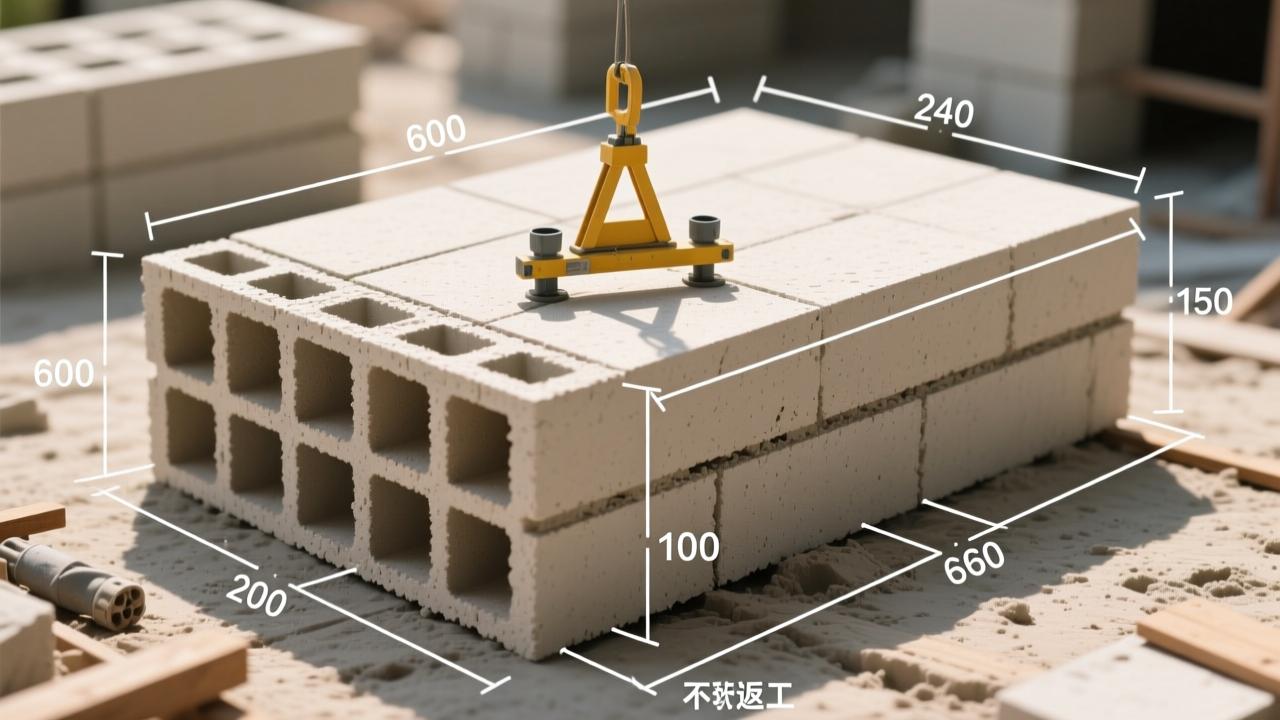

那时候我才明白,效果图不是终点,而是起点。它像一张地图,告诉你目的地长什么样,但怎么走、路上会遇到什么坑,还得靠自己一步步摸索。尤其是小户型客厅,每一寸都得精打细算。我在选地砖尺寸的时候就踩过坑,一开始想模仿效果图用900×1800的大板,结果一铺开,空间反而显得割裂。师傅后来提醒我:“大砖好看,但你家客厅才二十平,砖太大,比例就歪了。”

后来我们改成了750×1500的规格,同样是灰色系哑光砖,铺法也从简单的工字拼变成了竖向通铺。神奇的是,视觉上竟然真的拉长了空间感,进门那一刻不再觉得压抑,反而有种往前延伸的流畅感。这让我意识到,尺寸不是越大越好,关键是要跟房间的长宽比匹配。如果你家客厅窄而长,横向铺砖能拓宽视觉;如果是方正小空间,竖向通铺更容易显大。

灯光的影响更是让我开了眼界。当初看效果图时,总觉得那种柔和均匀的光影效果靠自然光就能实现。结果硬装一完成,白天还好,一到晚上开灯,地面居然泛青光,完全不是图里的温润质感。设计师来了一看,说是主灯色温太高,用了4000K的冷白光,照在浅灰砖上就会偏冷。

我们赶紧换了3000K的暖黄光源,再加了几条嵌入式磁吸轨道灯做局部补光,情况立马不一样了。同样的地砖,瞬间变得温柔起来,连墙面的颜色都被衬得更舒服了。那一刻我才懂,地砖的效果不是单独存在的,它是和灯光、家具、墙面一起演的一场戏。少了一个配角,整台戏都可能垮掉。

还有一个很多人忽略的问题——填缝。效果图里那些细窄干净的缝隙,现实中如果处理不好,分分钟变“脏脚印现场”。我原本图省事打算用白色美缝,结果师傅直接劝退:“浅色美缝在客厅这种高频使用区,半年就发黄。”最后我们选了跟砖面接近的浅灰色环氧彩砂,磨平处理后几乎看不见接缝,整体感一下子就出来了。

最让我感慨的是,实际铺贴过程中,很多细节根本不会出现在效果图里。比如过门石的过渡方式、地暖上方的找平层厚度、甚至瓷砖背面要不要刷背胶,这些都会影响最终平整度和使用寿命。我家有一块区域因为没做双组份背胶,后期轻微空鼓,虽然不影响使用,但敲上去声音不对,心里总有点膈应。

所以现在回头看,我觉得还原效果图最重要的不是盲目复制,而是理解它的逻辑。颜色能不能对上?灯光有没有配合?尺寸是否适配空间?施工工艺能不能支撑设计美感?每一个环节都要打提前量去沟通确认。我现在去工地,包里除了卷尺,还会带一块样板砖,专门用来对比现场光线下的真实色泽。

有时候我会想,装修这件事,本质上是在训练一个人的耐心和判断力。你以为你在选砖,其实是在学习如何把一个美好的想象,稳稳当当地落在地上。