电流表怎么接线?一文搞懂串联接法与安全操作技巧

我刚开始接触电工知识的时候,最常问自己的问题就是:电流表到底该怎么接线?看起来简单,但一上手就容易出错。其实搞懂这个问题,得从最基础的地方说起——电流表是怎么工作的,它有哪些类型,还有我们常说的“串联”到底是怎么回事。这些基础知识就像盖房子的地基,地基打牢了,后面的操作才不容易出问题。

电流表的核心任务是测量电路中的电流大小。它能工作,靠的是内部线圈在电流通过时产生磁场,带动指针或数字显示变化。市面上常见的电流表有模拟式和数字式两种。模拟电流表用指针显示读数,适合观察趋势变化;数字电流表直接给出数值,读起来更直观、精确。不管是哪种,它们的设计原理都决定了一个关键点:必须让被测电流完整地流过仪表本身,才能准确测量。

你可能会好奇,那为什么不能像电压表那样并联在电路两端呢?这就要说到电流的本质了。电流是电荷的流动,就像水管里的水流一样,在一条支路上,每一处的流量都是一样的。如果我们把电流表并联进去,相当于给电流“修了一条岔路”,大部分电流会走原来的通路,只有极小部分经过电流表,这样测出来的数据根本没意义。所以,要想知道这条线路里到底有多少电流,唯一的办法就是把它“拦”进电路中,也就是串联连接。

说到串联,很多人脑子里马上浮现出课本上的电路图:电源、开关、负载、电流表排成一串。没错,这就是最典型的接法。而并联则是跨接在两个节点之间,用来测电压的。这两种连接方式看似差不多,实际作用却完全不同。理解这一点,是掌握电流表接线的第一步。接下来的内容里,我会一步步带你走进实际操作的世界,但现在,请先记住这句话:电流表必须串联,这是铁律。

每次我要动手接电流表之前,心里都会默念一遍安全守则。这可不是小题大做,电流测量直接关系到人身和设备安全。我曾经见过有人图省事不断电就接线,结果一通电火花“啪”地一下冒出来,吓都吓死了。所以第一步永远是断开电源,不管电路看起来多“安静”,也一定要确认它完全断电后再操作。这是我吃过亏才记住的教训。

除了断电,还得检查电流表的量程是否合适。如果你要测的是10A的电流,偏偏用了最大只有5A量程的表,那轻则烧保险丝,重则把仪表直接烧坏。我在维修车间时就遇到过这种情况——新手拿了个小量程表去测电机启动电流,刚一通电,表头“砰”一声冒烟了。所以接线前一定要预估被测电流大小,选择合适的量程档位,或者先用最高量程试测,再逐步调低。

还有一个容易被忽略的点:佩戴绝缘手套和使用绝缘工具。尤其是测较高电流或工业设备时,哪怕电压不高,一旦发生短路,电弧伤害也不容小觑。我自己现在养成了习惯,只要动手接线,哪怕只是低压直流,也会戴上薄款电工手套。别觉得麻烦,安全从来都不是附加项,而是每一步操作的前提。

选对端子和搞清极性,是接线准确的关键。大多数电流表都有明确标注的接线端子,比如“+”和“−”,或者“I+”和“I−”。这些标记不是摆设,它们决定了电流流入的方向。如果你把正负极接反了,模拟表的指针会反打,可能损坏表头;数字表虽然不会被打坏,但显示的是负值,容易让人误判。

我第一次接直流电机电流的时候就没注意这点,随手把线一搭,通电后发现读数是负的,还以为电机在发电。后来才意识到是正负极接反了。从那以后,我养成一个习惯:红笔接正极,黑笔接负极,颜色对应记忆更牢靠。特别是在复杂线路里,颜色统一能大大降低出错概率。

还有一点要注意:有些电流表有多个电流档位接口,比如“1A”、“10A”两个插孔。这时候必须根据你预计的电流大小选择正确的插孔。千万别图方便全插在一个口上。我见过有人为了不用换插孔,硬把20A的负载接到1A专用端子上,结果不仅读数不准,还烧掉了内部分流器。所以说,正确选择端子不只是为了精度,更是为了保护仪表本身。

我一直记得第一次在实验室接电流表时,老师盯着我反复问:“你是并联的还是串联的?”我当时挺纳闷,心想电压表才讲究串并联,电流表不就是随便接吗?结果一通电,电路不通,表也没读数。他一句话点醒我:“电流表必须串联,不然你测的根本不是电流。”从那以后,我彻底明白了——电流表不是搭上去就行的,它的位置决定了能不能正常工作。

为什么非得串联?其实道理很简单。电流是电荷在电路里流动的速率,就像水管里的水流。你想知道每秒有多少水经过某一段管道,就得把流量计“嵌进”管路中间,让所有水都流过它。电流也一样,只有把电流表串进回路里,让全部被测电流穿过它,才能准确测量。如果你把它像电压表那样并联在元件两端,相当于给电流“修了条捷径”,大部分电流会绕开仪表走,不仅测不准,还可能因为短路烧坏设备。

我自己在家测小风扇电流时就犯过这错误。当时图方便,把表笔直接夹在电机两端,想着“反正都是连着的”。结果一开机,风扇转不动,电流表倒显示一个很大的数值。后来才明白,这等于让电流表成了主通路,电阻极低,几乎就是短路状态。那次差点烧了电源,也让我牢牢记住:测电流,就必须断开原电路,把表“塞进去”,成为路径的一部分。

实际操作中,串联接线并不复杂,但步骤一点都不能省。我通常会先画个简单的示意图,标出电源、负载和准备接入的位置。比如一个电池带动灯泡的直流电路,我会在电池正极到开关之间的线路中找个点,剪断导线,把电流表的正极接到靠近电源的一端,负极接到通往负载的那一段。这样,电流从电源出发,先经过表,再流向灯泡,整个回路完整且安全。

为了更清楚,我常拿彩色笔在草稿纸上画一遍:红线代表正极出线,经过电流表(画成圆圈带A),再连到负载,最后回到负极。这种图解方式特别适合新手,一眼就能看出表是“串在中间”的。有时候我还用面包板搭个小电路,一边接一边确认每个连接点是否牢固。毕竟现实中接线松动或者接触不良,也会导致读数跳动甚至无反应。

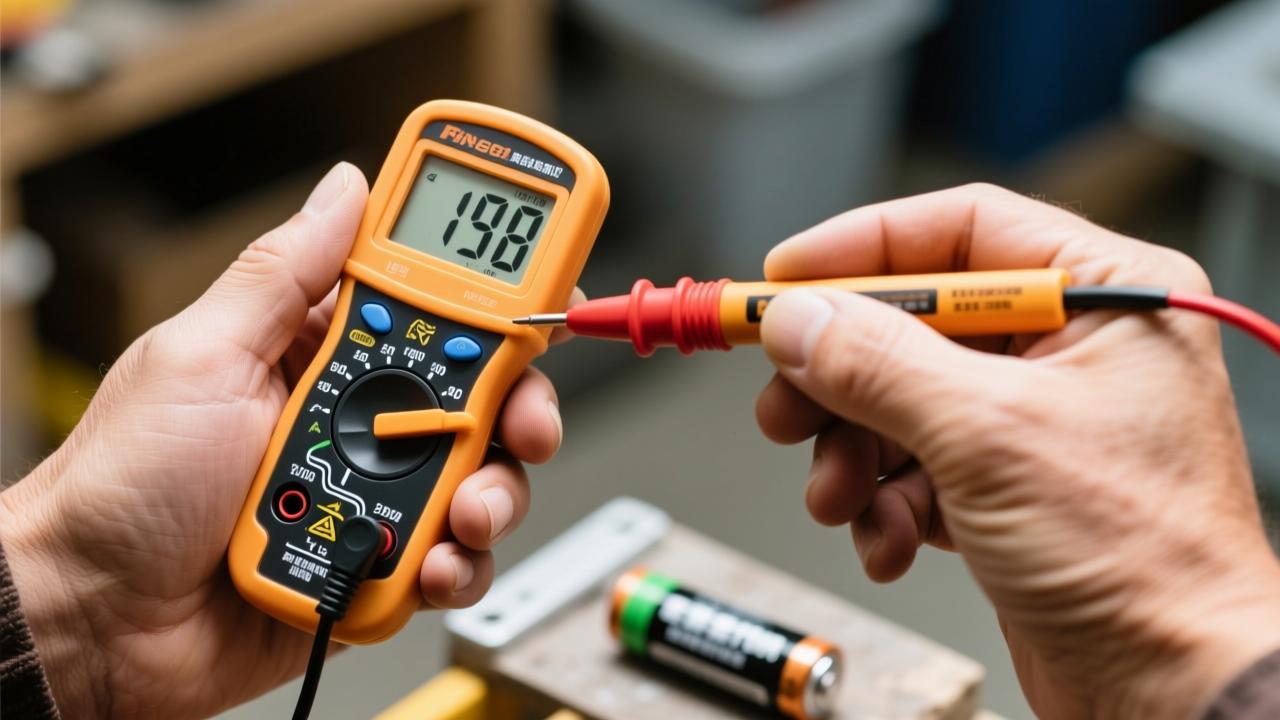

现在市面上很多数字万用表都有专门的电流测量插孔,我一般会把黑表笔固定在COM口,红表笔根据电流大小插在mA或10A档。然后断电状态下,把红表笔前端接到电源输出端,黑表笔接负载输入端——相当于用电流表“桥接”断开的两点。这个动作看似简单,但顺序很重要:一定是先接好线,再通电;测完后先断电,再拆线。养成这个习惯,能避免绝大多数意外。

有一次我帮朋友调试太阳能充电控制器,他总说电流读数为零。我过去一看,发现他的电流表是并联在输出端的。我重新断开正极线路,把表串进去,立马就有了读数。那一刻他才真正理解什么叫“串联接入”。其实很多故障背后,问题不在设备,而在接法。只要记住一句话:电流表是“过路关卡”,不是“旁观者”,你就不会接错了。

说到电流表接线,很多人以为学会串联就万事大吉了。可实际用起来才发现,直流和交流的接法差别挺大,特别是在不同场景下,光知道“串进去”还不够,还得看电路类型、电压等级,甚至仪表本身的规格。我在做电动车电池检测和工厂配电箱维护时就深有体会——同样的电流表,接直流12V系统和接380V交流电机,完全是两套思路。

先说直流电路里的接线。这是我最早接触的场景,比如测蓄电池供电的LED灯带、太阳能板输出电流,或者小功率电机运行状态。这类系统电压低、方向固定,接线相对简单。我通常会先把万用表调到直流电流档(标着A—或DCA),确认红表笔插在对应电流孔里。然后找到要测量的支路,断开正极导线,把电流表像“关卡”一样接入:电源正极→电流表正端→负载→电源负极。这个顺序不能乱,否则指针反打或者数字表显示负值,虽然不影响读数绝对值,但容易让人误判极性。

有一次我在改装房车供电系统时,想测冰箱的工作电流。结果一通电,表上跳出来的是负数。一开始我还以为接反了,后来意识到是电流流向跟预设方向相反。其实这说明我的接法没错,只是负载回流路径让我接线方向刚好倒了过来。从那以后,我不再纠结正负号,而是关注数值大小和稳定性。只要电流能正常通过,表不报警,数据就有参考价值。不过为了统一记录,我还是习惯让电流从红表笔进、黑表笔出,这样读数始终为正。

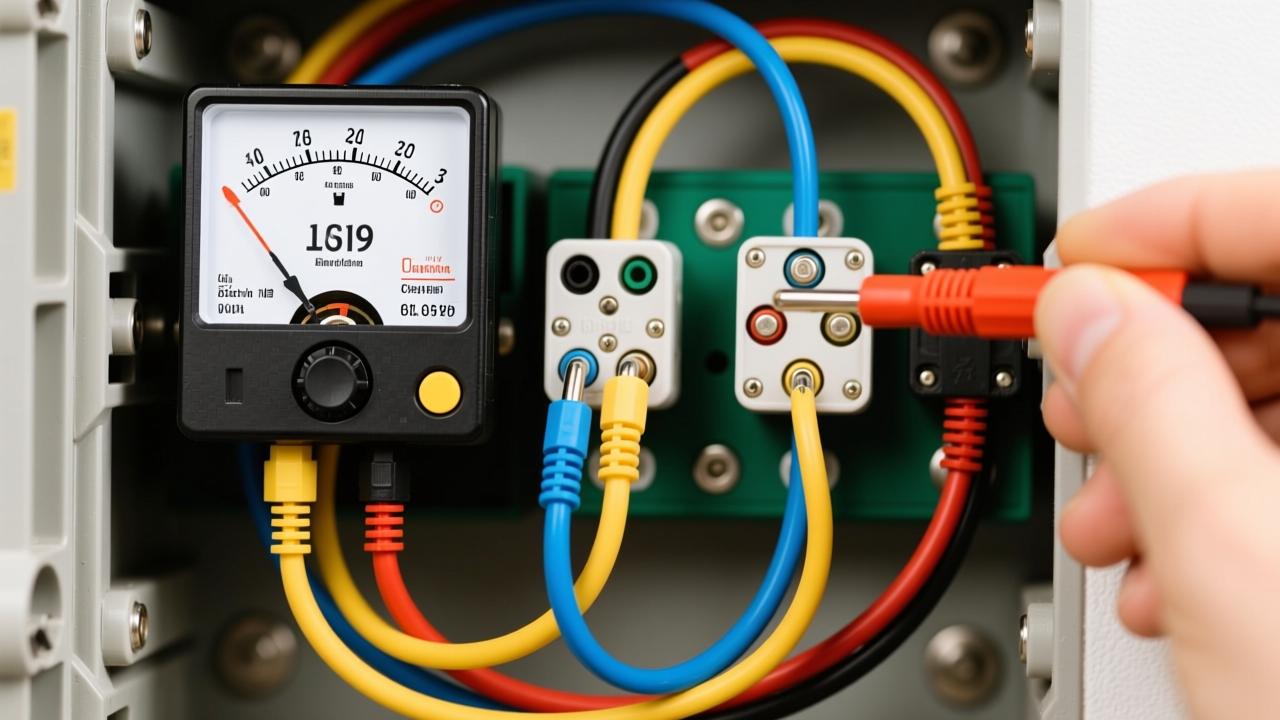

但在交流电路里,事情就没这么直观了。交流电的方向每秒变几十次,普通电流表没法直接串进高压大电流线路里。这时候你要是还想着像直流那样剪断电线串表,不仅麻烦,还很危险。我记得第一次去客户现场检查三相电机时,看到电工师傅只用了两个夹子往线上一扣,就测出了电流,我当时特别惊讶:“这也能行?”他笑着告诉我,这是电流互感器(CT)配合二次仪表的接法,专门用于交流高压场合。

电流互感器的作用就是把大电流按比例缩小。比如一个200:5的CT,意味着主线路中流过200A时,副边输出5A的小电流,可以安全地接到电流表上。这种情况下,电流表不再直接串联在主回路中,而是接在互感器的二次侧端子上。我一般会用两根细线,把电流表的两个接线柱分别连到CT的K1和K2端子上,形成闭合回路。注意这里必须保证二次侧不能开路——一旦断开,可能会感应出几千伏高压,非常危险。

我自己在安装配电柜时就格外小心这一点。每次接完线都要反复检查:CT是否牢固套在母线上?接线螺丝有没有拧紧?表头量程是不是匹配?有一次我忘了把电流表端子短接保护去掉,导致测量时没反应。后来才明白,有些仪表出厂自带短接片,防止运输中开路损坏,使用前必须手动拆除。这些细节看似不起眼,但直接影响测量成败。

更复杂的情况出现在三相系统中。如果是三相平衡负载,我通常只测一相电流就能推算整体情况;但如果怀疑某相异常,就得给每一相都配一个CT和一块表,或者用切换开关轮流测量。这时候接线布局就得提前规划好,避免线路交叉混乱。我习惯用不同颜色的线区分各相,比如黄线A相、绿线B相、红线C相,标签也贴得清清楚楚,方便后期维护。

不管是直流还是交流,我发现最关键的不是技术多高超,而是清楚自己面对的是什么系统。直流讲究极性、档位和串联位置;交流则依赖互感器、注重二次侧安全和接地规范。我在不同项目间切换时,总会花几分钟先搞明白电源性质,再决定怎么接线。毕竟工具再准,接错了也白搭。

干这行久了你会发现,哪怕按着教程一步步来,电流表接线还是经常出问题。我之前在做光伏逆变器调试时就遇到过怪事:明明线路接得整整齐齐,可读数就是跳个不停,有时候还直接归零。客户站在旁边盯着看,心里肯定嘀咕“这人靠谱吗”。其实很多故障并不复杂,关键是要知道常见坑在哪,怎么快速反应。

最常见的问题就是接反了极性。特别是直流系统里,红黑表笔一接反,数字表虽然能显示负值,但如果你没注意符号,就会误以为负载没工作或者电流方向异常。有一次我在测一组并联电池组的充放电电流时,发现两块表一个正一个负,还以为是充放电不平衡。后来才发现其中一块表的引线被同事挪过位置,红笔接到了负极侧。这种错误看着低级,但在现场光线不好、接线密集的情况下真容易发生。我现在习惯在通电前再确认一遍:电流是不是从红表笔流入、黑表笔流出?只要这个方向对了,读数就不会误导人。

还有种情况是电流表串进了电压回路——听起来荒唐,但新手常犯。比如想测某设备的电流,结果图省事把表并联在电源两端,这就等于把电流档当成电压档用了。轻则保险丝烧断,重则仪表内部电路损坏。我自己经历过一次,万用表刚接上去“啪”一声冒烟,还好反应快立刻断电,才没伤到人。后来我养成了一个习惯:每次换测量类型,一定先调档位、再动表笔。测电流前默念一句“必须断开线路、串联接入”,就像开车系安全带一样形成条件反射。

另一个让人头疼的问题是交流互感器二次侧开路。这可不是小事儿,CT二次侧一旦开路,高压感应会瞬间击穿绝缘,甚至引发火花放电。我在一个水泵房检修时见过这种情况,操作工拆表没先短接CT端子,结果一拔线就“砰”地一声响,吓得大家往后退。从那以后,我只要处理CT回路,第一步永远是检查有没有短接片还在原位,或者临时用导线把K1和K2短起来再操作。安全规程不是写来应付检查的,是真的保命用的。

读数不准也挺常见。比如指针抖动、数字跳变、或者完全无响应。这时候别急着换表,先回头看看接线图。我有个习惯,随身带一张标准接线示意图,遇到异常就对照着一条条排查:电源通了吗?负载在运行吗?接线端子紧了吗?有一次我在厂房测电机电流,表上始终为零,折腾半小时才发现是互感器没套牢母线,留了道缝,导致磁路不闭合。轻轻一推到位,数据立马出来。这种物理接触问题光看电线连没连是发现不了的,得亲手摸一遍、压一压。

最隐蔽的故障往往是接地不良或多点接地。尤其是在三相系统中,多个CT共用一个接地点时,如果接线混乱,会产生环流干扰,导致测量偏差。我之前在一个配电柜里发现三块表加起来比总进线电流还大,查了半天才发现有两个CT的K2端都接到了不同电位的金属框架上,形成了额外回路。重新统一接到PE排后,数据马上恢复正常。这类问题不看接线图根本找不到源头,所以现在我每做完一批接线,都会画个简易拓扑图存档,方便日后排查。

说到底,电流表接线出问题不可怕,怕的是盲目操作。我的经验是:遇到异常先断电,然后回到起点一步步核对接线逻辑。工具可以贵也可以便宜,但思路清晰才是核心。你看那些老师傅干活不慌不忙,不是他们动作慢,而是心里有谱。他们知道哪里容易错,也知道怎么验证每一步是否正确。把这些细节变成肌肉记忆,故障自然越来越少。