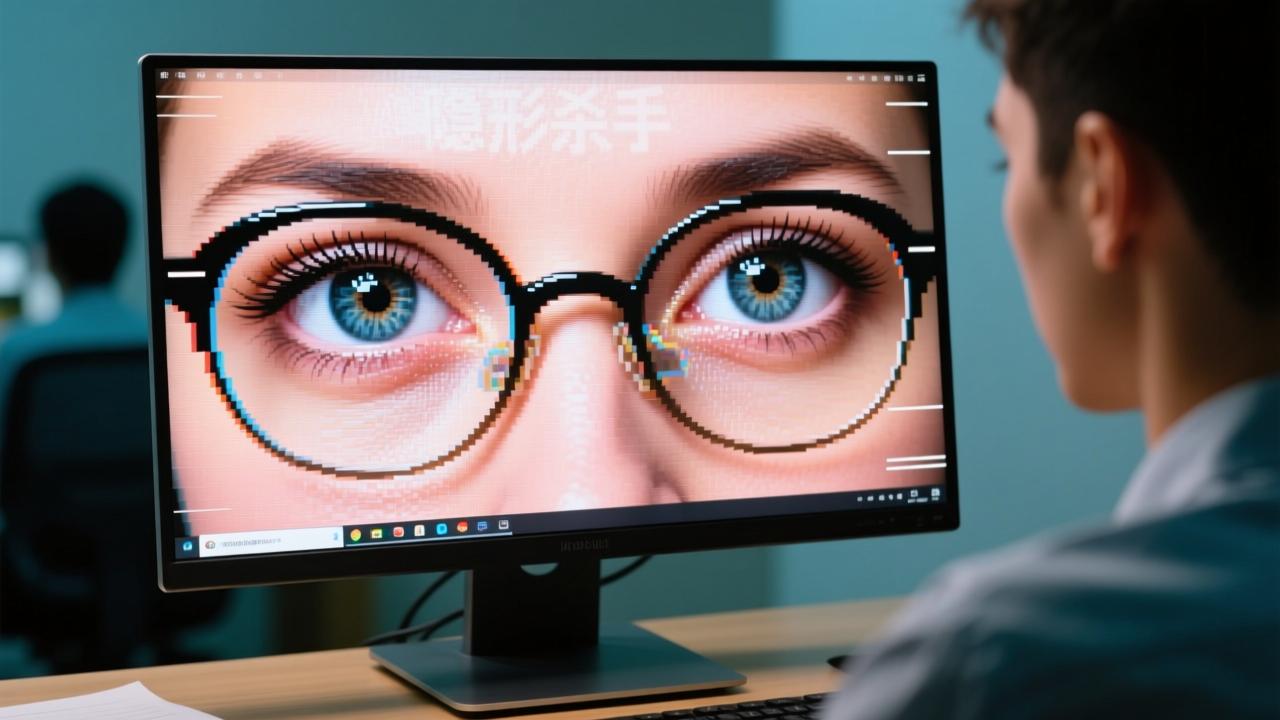

显示器频闪危害大?教你识别并避开伤眼‘隐形杀手’,保护视力从选对屏幕开始

说到显示器频闪,其实很多人每天都在经历,却未必意识到它的存在。我刚开始接触长时间电脑工作的时候,总觉得眼睛容易发酸、干涩,甚至偶尔会头痛,一直以为是用眼过度导致的。后来才明白,这些不适很可能和显示器的“频闪”有关。它不像画面卡顿那样明显,而是一种潜移默化的影响,悄悄加重眼睛的负担。了解频闪,其实是保护视力的第一步。

显示器频闪,简单来说,就是屏幕亮度在短时间内快速闪烁的现象。这种闪烁通常快到肉眼难以察觉,但它确实存在,并且会对视觉系统造成持续刺激。尤其是在昏暗环境下调低亮度时,这种现象更容易出现。很多人觉得“只要不闪瞎眼就没事”,但事实上,看不见的闪烁反而更值得警惕——因为它在不知不觉中让眼睛一直处于调节状态,时间一长,疲劳自然就来了。

什么是显示器频闪现象

你有没有试过用手机摄像头对准电脑屏幕?有时候能看到屏幕上有一道道滚动的黑条或波纹,那其实就是频闪在“现形”。虽然我们的眼睛看不到这种快速明暗变化,但摄像头的传感器捕捉到了。这种现象的本质是屏幕背光或像素发光在不断开关,以控制亮度。当这个开关频率足够高时,人眼感觉像是持续发光;但如果频率偏低,就会形成实质性的闪烁。

我自己第一次用相机拍屏幕看到那条滚动黑线时还挺惊讶的——明明肉眼看不出来啊,怎么设备一照就这么明显?后来才知道,这就是典型的低频PWM调光造成的频闪。即便你没注意到画面在闪,你的大脑和眼睛其实一直在接收这些波动信号。长期下来,就像听一首有杂音的音乐,虽然不至于立刻崩溃,但总会让人烦躁不安。

频闪的主要技术成因(PWM调光与DC调光)

要搞清楚频闪从哪来,就得先了解屏幕是怎么调节亮度的。目前主流有两种方式:一种叫PWM调光,另一种叫DC调光。它们的工作原理完全不同,带来的视觉体验也有很大差异。

PWM,全称脉冲宽度调制,说白了就是通过快速开关光源来控制亮度。比如亮度调低时,灯亮的时间短,灭的时间长,靠“平均亮度”让人感觉变暗了。这种方式成本低、控制精准,但在低频下容易产生明显频闪。我自己用的一台老款OLED显示器,在低亮度下用相机一拍全是黑波纹,晚上用久了眼睛特别累,换掉之后才好转。

而DC调光则是直接改变电流大小来调节亮度,相当于把灯光慢慢调暗,而不是反复开关。这种方式理论上不会产生频闪,更加护眼。不过它也有缺点,比如在某些LCD屏幕上可能导致色彩偏移或灰阶不准。所以现在很多厂商会在不同亮度区间切换调光模式,试图兼顾画质和舒适度。

不同显示技术中的频闪表现(LCD、OLED、Mini-LED)

不同的屏幕材质,频闪的表现也大不一样。拿最常见的LCD来说,它依赖背光板发光,很多中低端产品在低亮度时采用低频PWM调光,容易引发眼部不适。但高端一些的型号已经开始支持DC调光或者高频PWM(比如1600Hz以上),这时候频闪问题就小多了。

OLED的情况更有意思。每个像素自发光,黑色可以完全关闭,对比度超高,但也正因为如此,它普遍使用PWM调光来控制亮度。尤其是苹果iPhone和部分旗舰手机上的OLED屏,低亮度下频闪特别明显。我有个朋友就是因为用了OLED笔记本一段时间后开始眼胀,最后换成LCD才缓解。

至于Mini-LED,算是近年来的新选择。它本质上还是LCD,但背光分区更多,亮度更高,很多新款高端显示器都用它。关键在于,不少Mini-LED屏幕开始采用高频PWM甚至类DC调光技术,大幅降低了频闪风险。我自己现在用的就是一台支持2000Hz PWM的Mini-LED显示器,低亮度下用相机测试几乎看不到波纹,晚上加班看着舒服多了。

我曾经以为眼睛疲劳只是因为看屏幕太久,直到有段时间连续加班后,开始出现头痛、注意力难以集中,甚至偶尔视线模糊。去医院检查才发现,问题不完全是近视加深,而是长期面对有频闪的显示器导致的视觉系统过度负荷。医生告诉我,这种“看不见的闪烁”会让瞳孔不断微调,睫状肌持续紧张,就像跑步时一直踩在颠簸的路上,哪怕走得慢,身体也会更快疲惫。

眼睛疲劳与视觉不适的关联机制

你有没有试过盯着电脑一小时后,感觉眼睛发干、发胀,甚至有点刺痛?这些都不是偶然现象。当显示器存在低频频闪时,虽然画面看起来是稳定的,但光源其实在以每秒几百次的速度明暗交替。人眼虽然无法直接察觉这种变化,但视网膜和大脑会持续接收到光信号的波动,迫使视觉神经不断调整响应。

我自己做过一个小实验:用两台显示器对比工作一天,一台是高频PWM调光的高端屏,另一台是老款低频PWM的普通屏。即使亮度设置相同,使用后者不到两小时就明显感到眼眶沉重,而前者可以连续使用四五个小时才略有疲劳感。这说明,频闪的存在确实在加速眼睛的损耗。它不像强光那样刺激,却像慢性磨损,一点点消耗你的视觉耐力。

更关键的是,频闪会干扰眨眼频率。正常情况下我们每分钟眨眼15到20次,但在频闪环境下,大脑为了稳定图像感知,会不自觉地减少眨眼次数。时间一长,泪膜蒸发过快,干眼症的风险就悄悄上升了。我身边好几个同事都有类似经历——白天对着屏幕久了,晚上回家眼睛就像进了沙子一样难受,滴人工泪液成了日常。

长时间暴露于频闪环境下的潜在健康风险

很多人觉得“只要不疼就不算病”,可实际上,长期接触低频频闪的影响远不止眼睛酸胀那么简单。研究表明,持续暴露在这种不稳定光照下,可能引发神经系统的应激反应,表现为注意力下降、情绪烦躁,甚至睡眠质量变差。我自己就有体会,那段时间晚上总是睡不踏实,翻来覆去,后来才发现是因为白天长时间面对高闪烁屏幕,影响了褪黑素的正常分泌节奏。

还有研究指出,频闪可能加剧偏头痛发作频率,尤其是对光敏感的人群。我认识一位设计师朋友,她原本就有轻微偏头痛史,换了OLED屏笔记本后,发现每周几乎都要发作一次。后来换成DC调光的LCD显示器,配合护眼模式,症状竟然缓解了不少。她说:“以前以为是压力大,现在才知道,可能是屏幕在‘偷偷’刺激我的大脑。”

别忘了,我们每天面对电子屏幕的时间动辄六七个小时,甚至更久。如果这块屏幕本身就在制造视觉干扰,那相当于让眼睛全天候处于“应急状态”。久而久之,不仅视力可能加速退化,整体工作效率和生活质量都会受影响。这不是危言耸听,而是现代数字生活中最容易被忽视的隐形健康隐患。

敏感人群(如儿童、近视者)的特殊反应

对于孩子来说,频闪的危害可能比成年人更严重。他们的视觉系统还在发育阶段,对光线变化更加敏感。我家侄子去年上网课期间频繁揉眼睛,老师还以为他不专心,结果眼科检查发现轻度视疲劳和调节功能紊乱。家长排查了一圈,最后发现问题出在家用的老款液晶电视上——用手机一拍,屏幕上全是滚动黑条,典型的低频PWM调光。

近视人群也特别容易受频闪影响。我已经戴眼镜十几年了,明显感觉到,同样的使用时间下,面对有频闪的屏幕,眼睛更容易出现重影、聚焦困难等问题。这是因为近视眼本身就需要更强的调节能力来看清近处物体,再加上频闪带来的额外负担,睫状肌很快就超负荷运转。有时候写完一段代码抬头,眼前还会残留几秒的光影晃动,挺吓人的。

还有一些人天生对光敏感,比如患有癫痫或 migraine 的个体,低频闪烁甚至可能触发异常脑电活动。虽然这种情况相对少见,但足以提醒我们:选择一块“安静”的屏幕,不只是为了看得舒服,更是为了身体的安全。特别是在选购家用设备时,不能只看分辨率和色彩,还得关注背后那些看不见的技术细节——比如它到底闪不闪。

有一次我在朋友家调试他的新显示器,顺手掏出手机对着屏幕拍了一段视频,结果屏幕上居然出现了一道道滚动的黑波纹。他一脸惊讶:“这屏幕不是标榜护眼吗?怎么还会这样?”其实,这就是频闪在“作祟”。很多人根本不知道自己的显示器是否存在频闪问题,直到眼睛开始不舒服才后知后觉。但其实,我们完全可以在购买或使用前,用一些简单方法提前发现它。

常见的自我检测方法(相机测试法、扫视观察法)

最直接也最常用的土办法就是手机相机测试法。我第一次发现这个问题,就是拿iPhone对着笔记本屏幕一拍,画面里立刻出现了明显的明暗条纹,像水波一样上下移动。这是因为大多数手机摄像头的快门速度无法完全同步显示器的刷新节奏,当屏幕以低频PWM方式调光时,就会被镜头捕捉成周期性的亮暗变化。如果你看到的是稳定无条纹的画面,那大概率是DC调光或者高频PWM;如果有明显滚动黑线或闪烁感,那就得警惕了。

不过这个方法也有局限性。比如有些高端手机自带防闪烁功能,可能会自动补偿掉部分信号,导致误判。我自己试过用两部不同型号的安卓机拍摄同一块屏,一部显示有波纹,另一部却很干净。所以建议多换几个设备拍一拍,尤其是老款手机,反而更容易暴露问题。另外,拍摄时别开闪光灯,保持环境光柔和,把屏幕亮度调到50%左右,这样结果更准确。

还有一个不需要工具的方法叫扫视观察法。你可以坐在屏幕前,缓慢地左右移动视线,就像在看窗外飞过的鸟那样,让眼睛快速掠过整个画面。如果感觉到轻微的“抖动”、“水波纹”或“光影拖影”,那很可能就是频闪在起作用。我自己在测试一台便宜的便携屏时就发现了这种现象——正着看一切正常,一扫眼却感觉画面在跳动。虽然大脑平时会自动过滤这些细节,但在特定角度和运动下,它们还是会悄悄浮现出来。

使用专业工具进行频闪频率测量

当然,要想真正搞清楚一块屏幕到底有多“闪”,光靠肉眼和手机还不够。我后来入手了一个小型光传感器搭配频谱分析软件,才真正看清背后的真相。这类工具能实时记录屏幕发出的光线强度波动,并绘制成波形图,直接告诉你频闪频率是多少赫兹(Hz)。一般来说,低于200Hz属于高风险范围,3000Hz以上才算相对安全。

我记得测我家第一台OLED电视时,结果显示其PWM频率只有240Hz,难怪晚上看久了头晕。而后来换的那台通过TÜV认证的显示器,测出来是1800Hz,虽然仍为PWM调光,但已经接近人眼感知阈值之上,实际体验确实舒服很多。现在市面上也有一些便携式频闪检测仪,价格不贵,适合对视觉健康特别在意的人群。哪怕你不买,至少可以去实体店借用一下,拍个照、测个数据再决定是否下单。

更专业的用户还可以用高速摄像机拍摄屏幕,帧率越高越好,比如每秒几千帧的那种。回放时放大画面,就能清晰看到每一帧之间的亮度变化。这种方法虽然门槛高,但在评测圈子里很常见。你会发现,很多宣传“无频闪”的产品,在慢动作下依然藏不住低频闪烁的痕迹。

查看产品规格中的“无频闪认证”标识(如TÜV莱茵、Eye Care)

除了自己动手测,最省事的方式其实是看厂商有没有提供权威认证。我现在买显示器,第一件事就是翻参数页找“Flicker-Free”字样,以及是否有像TÜV莱茵 Low Blue Light / Flicker-Free 认证这样的标志。这个德国机构的测试标准非常严格,要求在全亮度范围内都不能出现可测的亮度波动,通过的产品基本可以放心使用。

还有像DisplayMate、Eye Comfort认证、SGS等第三方机构也会对频闪做评估。虽然名字五花八门,但核心都一样:确保屏幕在整个工作区间内光线输出稳定。我在电商平台筛选显示器时,都会加上“TÜV认证”作为关键词,虽然价格略贵一点,但换来的是长时间使用的安心。毕竟眼睛不是消耗品,不该拿来做实验。

但也得提醒一句,不是所有写着“护眼模式”的屏幕都真的防频闪。有些品牌只是加了个黄色滤镜,号称减少蓝光,但实际上调光方式没变,该闪还是闪。所以别被营销话术迷惑,重点要看有没有明确标注“无频闪技术”或相关认证报告。最好能在详情页找到测试数据截图,或者查看独立评测视频里的实测环节。

说到底,检测频闪并不复杂,关键是你得意识到它的存在。从一次简单的手机拍照开始,到关注产品背后的认证信息,每一步都能帮你避开那些看似清晰、实则伤眼的“视觉陷阱”。毕竟,我们每天都要和屏幕共处好几个小时,为什么不选一块真正温和对待眼睛的呢?

我曾经为了赶项目连续在电脑前坐了八小时,第二天醒来眼睛干涩得像被砂纸擦过,脑袋也隐隐作痛。后来我才意识到,问题不全出在工作时间太长,而是我那台便宜的显示器一直在用低频PWM调光,肉眼看不见的闪烁就像隐形刀片,一点点割伤我的视觉系统。从那以后,我开始认真研究怎么减少频闪带来的伤害——不是等身体发出警告才行动,而是在日常使用中就主动设防。

选择支持DC调光或高频PWM调光的显示器

买显示器时,我一直把“是否无频闪”放在前三重要的位置。最理想的选择是采用DC调光的屏幕,它通过调节电压来控制亮度,光线输出稳定如灯泡旋钮调光,几乎不会产生波动。这类显示器多见于传统LCD面板,尤其是IPS类型,很多办公和设计专用型号都会明确标注“Flicker-Free”技术。我现在用的主力屏就是一款标有TÜV认证的DC调光显示器,哪怕亮度调到最低,也没有那种让人不安的闪烁感。

当然,并不是所有屏幕都能做DC调光。比如OLED,由于像素自发光特性,在低亮度下容易烧屏或色彩偏移,所以厂商普遍采用PWM调光。但这不代表OLED就不能用——关键要看频率够不够高。现在不少高端手机和显示器已经上了3000Hz甚至更高的PWM调光,比如某些三星E6材质的屏幕,或者iPhone Pro系列的LTPO面板。这种高频闪烁远超人眼感知范围,实际体验接近无闪。我在朋友那儿试过一台搭载2160Hz PWM的笔记本,即使在暗光环境下长时间阅读,也没出现以往那种压迫性的疲劳感。

所以我的选购逻辑很简单:优先选DC调光,若必须用PWM,则一定要找高频版本。参数表里通常不会直接写“高频PWM”,但你可以查评测资料,或者看有没有“类DC调光”这样的功能描述。有些国产厂商还加入了智能混合调光模式,亮度高时用DC,低时切换成超高频PWM,也算是一种折中优化方案。

调整亮度与使用环境光照匹配

有一次我在昏暗的房间里调高对比度修图,不到一小时眼睛就开始发酸。后来我调整了思路:不再一味追求画面清晰锐利,而是让屏幕亮度尽量贴近周围环境光。这听起来简单,但很多人根本没意识到——屏幕与环境之间的亮度差,才是加剧频闪不适的关键放大器。

打个比方,你在漆黑的屋子里看一盏忽明忽暗的小灯,那种闪烁感会被无限放大;但如果在明亮的白天看同一盏灯,几乎注意不到它的波动。显示器也一样。我现在习惯把亮度控制在40%-60%之间,晚上开一盏柔和的背景灯,避免屏幕成为房间里唯一的光源。有时候我会用手表的环境光传感器测一下桌面照度,保持在200-300lux左右,这样眼睛切换焦点时更轻松。

我还发现一个细节:自动亮度调节并不总是靠谱。有些显示器或笔记本的光线感应器反应迟钝,或者被手指挡住,导致亮度突变。所以我宁愿手动设置两套方案——白天一套、夜晚一套,用快捷键快速切换。哪怕只是降低10%的亮度,配合合适的环境照明,也能明显减轻眼部压力。

启用护眼模式与防蓝光功能的综合优化

很多人觉得“护眼模式”就是给屏幕加层黄滤镜,其实这只是表面功夫。真正有用的护眼功能,是那些能协同调光机制一起工作的系统级优化。我现在用的几台设备都开启了硬件级防蓝光+无频闪组合模式,不仅减少了有害短波蓝光,更重要的是,它们会在开启时自动锁定稳定的背光输出方式,避免进入低频PWM区间。

举个例子,某品牌显示器有个“Eye Care Mode”,打开后不仅色温变暖,还会强制启用DC调光逻辑,即便原本是PWM面板也会通过算法模拟出稳定光效。虽然可能牺牲一点色彩准确性,但对于写文档、浏览网页这类任务完全够用。我女儿上网课用的就是这款,她说以前看半小时视频就会揉眼睛,现在一节课下来也没那么累了。

不过我也提醒自己别过度依赖这些模式。护眼功能再好,也不能代替良好的使用习惯。我会定时关闭屏幕休息十分钟,顺便拉上窗帘看看远处的树。毕竟,再先进的技术也只是辅助,真正的保护来自于我们对自己身体的觉察和尊重。

从挑选一块好屏,到学会正确使用它,每一步都在为眼睛减负。我不再盲目追求高刷新率或极致对比度,反而更在意那些看不见的部分——比如光线是否平稳、调光是否温和。因为我知道,真正好的显示体验,不是让你瞬间惊艳的那个参数,而是能陪你安静看完一本书、写完一份报告,而不留下任何负担的那份踏实。

这几年我逛数码展时发现,厂商们不再只拼分辨率和刷新率了,越来越多品牌把“护眼”两个字印在显眼的展板上。尤其是关于频闪的宣传——什么“类DC调光”、“全局直流调光”、“高频PWM不伤眼”,听得多了,我也开始好奇:这些技术到底是真进步,还是换个说法卖高价?于是我自己查资料、问工程师朋友,也拆过几台新发布的显示器来看底层逻辑。慢慢地我发现,这波对频闪问题的技术升级,其实比我们想象得更扎实。

显示器厂商对频闪问题的技术改进(如类DC调光)

最早的时候,OLED屏幕在低亮度下那种明显的闪烁感让我根本没法长时间使用。但现在的旗舰手机和平板已经大不一样了。比如某些国产旗舰机型,虽然用的是PWM调光面板,但加入了类DC调光模式——它不是简单地降低亮度,而是通过算法调节每个像素的发光时间和强度,再结合软件端的视觉补偿,让波动变得极其细微。我拿高速相机拍过开启前后的情况,关闭类DC时能看到清晰的明暗条纹滚动,而打开后几乎看不出规律性变化。

这种技术本质上是一种“欺骗人眼”的智能混合方案。高亮度时直接走DC逻辑,背光稳定输出;低亮度则切换成超高频PWM,比如1920Hz以上,甚至有新款做到了3840Hz。这个频率意味着每秒闪烁近四千次,远超人类神经系统的响应速度,大脑根本来不及捕捉到波动。我在夜间浏览电子书时特意对比过,以前那种压迫感和轻微头痛基本消失了。当然,极少数特别敏感的人可能还是会察觉,但对大多数人来说,已经是质的飞跃。

更让我惊喜的是,一些中端显示器也开始普及这类优化。以前只有万元级的专业屏才敢标榜“全程无频闪”,现在两三千元的办公显示器也能做到不错的调光稳定性。有些品牌还推出了动态调光策略,根据环境光自动选择最优调光方式。比如白天光线充足就用标准DC,晚上变暗了则无缝切换到高频PWM+色彩柔化组合,既保亮度又减刺激。这些细节说明,厂商终于意识到:用户要的不只是画面有多炫,更是能不能看得久、看得舒服。

行业标准与认证体系的不断完善

说实话,过去我对那些“护眼认证”挺怀疑的。贴个标签就能说是无频闪?谁知道是不是营销话术?但近几年像TÜV莱茵、SGS这些机构推出的测试标准越来越细,我才慢慢改观。比如现在的TÜV莱茵 Eye Comfort 3.0 认证,不再只是测有没有闪烁,而是会评估闪烁频率、波动深度、低蓝光效果,甚至包括不同亮度下的表现一致性。

我去看过一份公开的测试报告,他们用专业光谱仪在0%到100%亮度之间取多个点进行扫描,还会模拟真实使用场景下的灰阶过渡是否产生瞬时频闪。这意味着,哪怕某个显示器在50%亮度下没问题,但在30%突然掉进低频PWM区间,也会被判定不合格。这种严格的标准倒逼厂商必须从源头设计就开始考虑调光逻辑,而不是后期加个滤镜应付检测。

另外,国内也在推动自己的健康显示规范。像中国电子视像行业协会发布的《电子显示产品视觉健康影响评价指南》,已经开始引导企业公开调光方式和技术参数。虽然还没成为强制标准,但已经有越来越多品牌主动披露这些信息,甚至在官网详情页标注“支持DC调光”或“PWM调光频率≥2000Hz”。这对消费者来说是个好事——至少不用全靠猜了。

消费者选购时的建议与关注重点

我现在买显示器前,一定会做三件事:先看是否有权威护眼认证,再查评测里的实测频闪数据,最后确认调光方式。很多人只盯着尺寸、分辨率和刷新率,却忽略了最基础的“光的质量”。你可以有一块4K 144Hz的神屏,但如果它是低频PWM驱动,长期使用下来,眼睛累得根本没法专注工作。

我的建议是,优先选择明确标注“DC调光”或“高频PWM(≥1920Hz)”的产品。如果预算有限,也不妨看看带“类DC”功能的型号,很多国产显示器在这方面做得相当务实。另外别轻信“护眼模式”四个字,一定要搞清楚这个模式背后有没有真正的调光机制支撑。有些所谓的护眼模式只是调黄了颜色,背光照样在高频抖动,反而因为色温突变加重视觉负担。

还有一个容易被忽视的点:系统级协同优化。比如某些笔记本会在开启护眼模式的同时,限制最低亮度阈值,避免进入最容易出问题的极低亮度区间。或者像iPad那样,配合原彩显示自动调整光照匹配度,减少眼睛调节压力。这类整合体验,才是真正为健康服务的设计。

说到底,技术可以不断进化,标准也会越来越严,但我们自己才是最终决策者。与其等到眼睛发出警告才换设备,不如一开始就选一块能陪你安稳工作的屏幕。毕竟,我们每天要看它八小时、十年如一日,它不该是个隐形伤害源,而应该是值得信赖的伙伴。