身高尺码对照表:儿童发育评估与日常实用指南

从小到大,我们总会听到“身高达标了吗”、“孩子身高在正常范围内吗”这样的问题。其实,这些疑问背后都离不开一个工具——身高尺码对照表。它不仅帮助我们了解自己或孩子的身高是否符合标准,还在医疗、服装、教育等多个领域发挥着重要作用。

什么是身高尺码对照表

身高尺码对照表其实就像是一把“标尺”,它把不同年龄段的人群身高数据整理成表格,方便我们对照和参考。比如,家长可以通过儿童身高对照表,看看自家孩子是否处于同龄人的平均身高范围;成年人在购买衣服或定制家具时,也会参考身高数据来确保尺寸合适。这种表格通常由医学机构、教育部门或服装厂商制定,依据的是大量人群的统计数据,具有一定的科学性和实用性。

对我来说,第一次接触身高尺码对照表是在孩子上幼儿园体检的时候。医生拿出一张表格,对比孩子的身高和年龄,然后告诉我一切正常。那一刻我才发现,原来一张表格就能快速判断孩子的发育状况。

身高尺码对照表的作用和意义

身高尺码对照表不仅仅是数字的堆砌,它背后承载的是对健康与成长的评估。对于儿童来说,这张表能帮助家长和医生判断发育是否正常,是否存在生长迟缓或营养不良的问题。对成年人而言,它可以帮助我们更准确地选购衣物、鞋子,甚至影响到一些职业的体检标准。

我记得有一次给孩子买衣服,商家提供了详细的身高尺码对照表,我根据孩子的身高选择尺码,结果衣服特别合身。如果没有这张表,可能就会买大或买小,造成浪费。这让我意识到,身高尺码对照表不仅是医学工具,也是我们日常生活中的实用指南。

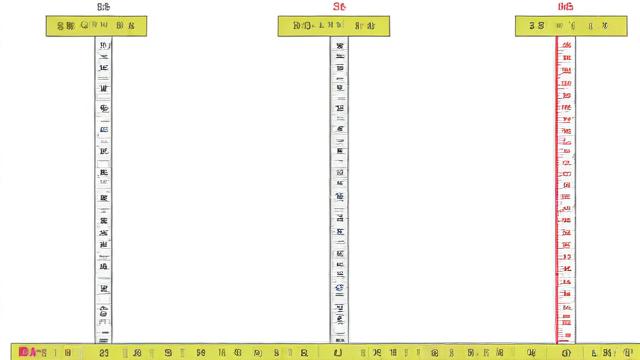

不同年龄段的身高尺码对照表分类

身高尺码对照表并不是“一张表打天下”,而是根据年龄段和用途进行细分的。比如,婴幼儿、儿童、青少年、成年人甚至老年人,都会有各自对应的身高标准表。儿童的身高变化快,所以对照表会按月或按岁细分;而成年人的身高相对稳定,因此对照表更侧重于标准体重和健康评估。

我家孩子从出生到现在,每次体检都会用到不同的身高对照表。新生儿期用的是0-12个月的身高标准,到了学龄前阶段,用的是3-6岁的儿童身高曲线表。每个阶段都有不同的参考值,这让我能清楚地看到他的成长轨迹是否正常。这种分年龄段的设置,让身高尺码对照表更具针对性和实用性。

每个家长都希望自己的孩子能健康地成长,而身高就是最直观的指标之一。儿童身高尺码对照表就像是一个成长指南,它不仅能帮助我们了解孩子是否“达标”,还能为后续的营养、运动、健康干预提供依据。但你知道这张表是怎么来的?又该怎么用呢?

儿童身高发育的标准与评估

儿童的身高并不是越高越好,也不是越快长越好,而是要符合科学标准。目前,我国儿童身高评估主要依据的是国家卫健委发布的《儿童生长发育标准》,以及世界卫生组织(WHO)制定的儿童生长曲线。这些标准是通过对大量健康儿童的身高数据进行统计分析得出的,通常以百分位数(如P3、P50、P97)来表示。

比如,P50代表的是平均身高,P97以上属于偏高,P3以下则是偏矮。如果孩子的身高长期处于P3以下,可能就需要关注是否存在营养不良或生长激素缺乏的问题了。我身边就有朋友因为发现孩子身高在P3以下,及时带去医院检查,结果发现是缺锌导致的生长迟缓,经过调理后孩子身高明显追赶上来。这让我意识到,身高对照表不仅仅是看数据,更是一个早期预警工具。

如何使用儿童身高尺码对照表

使用儿童身高尺码对照表其实并不复杂,关键是要理解表格的结构和数据含义。通常,表格的横轴是年龄,纵轴是身高,中间的曲线代表不同百分位数的身高标准。家长只需要找到孩子的年龄和对应身高,看看落在哪个百分位区间就可以了。

比如,一个5岁男孩身高110厘米,查表后发现处于P50-P75之间,说明他的身高在正常范围内,并且比一半以上的同龄孩子要高。但如果孩子身高低于P3,就需要引起重视,建议咨询儿科医生或儿童保健专家。我自己每次带孩子体检,都会主动问医生身高数据对应的标准,医生也会耐心地在表格上指出位置,让我更清楚孩子的发育情况。这种直观的对照方式,不仅帮助家长判断,也便于医生做出更准确的评估。

儿童身高尺码对照表与健康发育的关系

身高不仅仅是数字,它背后反映的是孩子的整体健康状况。营养摄入、睡眠质量、运动频率、心理状态,都会影响到身高发育。身高尺码对照表的作用,就是让我们通过这些数据,反推孩子的成长环境是否良好。

我有个亲戚家的孩子,原本身高一直稳定在P50左右,但上小学后因为学习压力大、睡眠不足,身高增长明显放缓,一度掉到了P25以下。后来家长调整了作息,增加了户外活动,半年后身高又慢慢追了上来。这件事让我意识到,身高对照表不仅是评估工具,更是调整养育方式的重要参考。通过它,我们能更早发现问题,及时干预,帮助孩子健康成长。

身高和体重是衡量一个人身体发育和健康状况最基本的两个指标。将这两者结合起来,通过身高体重尺码对照表进行综合分析,可以更全面地了解个体的体态是否均衡、是否存在营养过剩或不足的问题。我第一次真正关注身高体重表,是在自己开始健身之后。那时我发现自己虽然身高达标,但体重偏轻,肌肉量也不够,这才意识到,光看身高是不够的。

身高与体重的关联性

身高和体重之间并不是孤立存在的,它们相互影响,也共同反映一个人的身体状态。通常来说,个子高的人体重也会相对重一些,但关键在于比例是否协调。比如两个人身高一样,一个肌肉量充足,一个脂肪比例偏高,他们的健康状况可能截然不同。

身高体重尺码对照表通过设定不同身高对应的标准体重区间,帮助我们判断一个人是否处于健康范围。比如,我曾经帮朋友查过一张身高体重对照表,发现她的身高165cm对应的标准体重在52-63kg之间,而她刚好是58kg,属于正常范围。但她的体脂率偏高,说明体重虽然“达标”,但质量并不理想。这让我意识到,身高体重表只是一个基础参考,结合体脂率、肌肉量等指标才能更全面判断健康状况。

身高体重尺码对照表的应用场景

身高体重尺码对照表不仅在日常生活中有用,在很多专业领域也有广泛的应用。比如在体检中,医生会通过对照表判断是否需要进一步检查体重问题;在运动训练中,教练会参考身高体重数据来制定训练和饮食计划;甚至在一些特殊职业选拔中,如飞行员、运动员、模特等,身高体重表也是一项基础筛选标准。

我自己带孩子去医院体检时,医生就曾用身高体重对照表来评估孩子的生长发育情况。孩子身高达标,体重也在正常范围内,医生说这说明营养摄入比较均衡。但如果是体重偏轻或偏重,医生就会建议家长调整饮食结构或增加运动量。这种直观的数据比口头描述更有说服力,也更容易让家长理解孩子的健康状况。

如何通过身高体重尺码对照表判断健康状况

使用身高体重尺码对照表判断健康状况其实并不复杂,只需要知道自己或他人的身高和体重,找到对应的标准范围,就能初步判断是否处于健康区间。如果体重低于标准范围下限,可能存在营养不良或体质偏瘦的问题;如果超过上限,则可能面临超重或肥胖的风险。

不过,我也发现很多人对身高体重表的理解存在误区,认为只要体重在范围内就一定健康。其实不然,比如我身边有位同事身高170cm,体重65kg,刚好在标准范围内,但因为长期久坐,内脏脂肪很高,体检时查出了脂肪肝。这说明身高体重表只是一个起点,还需要结合BMI、腰围、体脂率等指标来综合评估。因此,我们在使用身高体重尺码对照表时,不能只看数字,更要理解背后的健康含义。

身高尺码对照表不仅仅是用来衡量身体发育的标准,它在我们的生活中其实有着更广泛的应用。从买衣服到医疗检查,甚至在跨国交流中,都能看到它的身影。我自己就有过几次因为不了解尺码标准而买错衣服的经历,后来学会了看身高尺码表,网购也变得轻松多了。这让我意识到,这张表其实不仅仅是健康工具,更是一个实用的生活助手。

身高尺码对照表在服装选购中的应用

买衣服的时候,我们常常会遇到一个难题:明明是同样的尺码,不同品牌的衣服穿起来却不一样合身。这个问题其实和身高尺码对照表有关。很多服装品牌在设计衣服时,都会参考身高与体型的对照标准来制定尺码,但由于不同国家、不同品牌的裁剪方式不同,最终呈现出来的尺码标准也有所差异。

我自己就经历过一次尴尬的网购经历。当时我按照身高选了一件大衣,结果到手后发现肩膀太宽、袖子太长。后来我才知道,那家店是按欧美标准做的尺码,而我的体型更接近亚洲标准。从那以后,我开始习惯性地对照品牌的尺码表再下单。身高尺码对照表成了我挑选合身衣服的重要参考,尤其是网购童装时,孩子的身高变化快,对照表能帮助我更准确地判断衣服是否合适。

身高尺码对照表在医疗领域的使用

在医疗场景中,身高尺码对照表的作用远远不止于测量身高那么简单。医生会通过身高数据判断孩子的生长发育是否正常,也会通过对比不同年龄段的标准身高,发现潜在的健康问题。我记得带孩子去体检时,医生就在墙上贴着一张儿童身高尺码表,用红笔标出孩子的身高位置,然后告诉我是否在正常范围内。

不仅如此,身高尺码对照表在一些慢性病的管理中也有重要作用。比如对于患有生长激素缺乏症的孩子,医生会定期测量身高,并与标准值对比,来评估治疗效果。对于老年人来说,身高变化也能反映出骨质疏松的情况。我母亲去年体检时发现身高比年轻时矮了两厘米,医生建议她做骨密度检测,结果确实有些骨质流失,及时调整了饮食和运动方式。

身高尺码对照表的国际标准与差异对比

虽然身高是一个全球通用的指标,但不同国家在制定身高尺码对照标准时,往往会有自己的考量。比如亚洲国家普遍以偏瘦体型为主,而欧美国家的标准则更偏向于高大壮实的体型。这种差异在服装、医疗、体育等多个领域都有体现。

我曾经在一家跨国公司工作,公司为员工定制工装时就遇到了这个问题。来自不同国家的同事身高相近,但体型差异很大,最后不得不分别按照各自国家的尺码标准来定制。这让我意识到,身高尺码对照表并不是“放之四海而皆准”的工具,而是需要结合地域、种族、生活习惯等因素进行调整和应用。

在全球化的今天,了解不同国家的身高尺码标准变得越来越重要。无论是出国旅行购物,还是参与国际体育赛事选拔,甚至是在跨国医疗合作中,掌握这些差异都能帮助我们更好地适应和沟通。