空气调节器怎么选?一篇讲透选购、节能与未来趋势的实用指南

说到空气调节器,很多人第一反应就是“夏天离不开它”。作为一个常年和温度打交道的家电,我其实对它的理解也在不断加深。最开始我只是把它当成一个简单的降温工具,后来才发现,它不只是让房间变凉快那么简单。空气调节器的核心任务是调节室内环境,让温度、湿度、空气洁净度和流动感都处在让人舒服的状态。无论是在家里、办公室,还是商场、医院,只要你想拥有一个宜人的空间,它就在背后默默工作。

空气调节器本质上是一套精密的热交换系统。它通过制冷剂在不同部件之间的循环,把室内的热量“搬”到室外,或者反过来把热量从外面“抓”进来。这个过程听起来像魔法,其实是科学原理的巧妙应用。它不仅能降温,还能除湿、加热、净化空气,甚至调节风速和气流分布。换句话说,它不是单纯吹冷风的机器,而是整个室内气候的“总指挥”。

市面上常见的空气调节器有好几种类型,每一种都有自己的性格和适用场景。分体式空调是我家最常见的,外机挂在窗外,内机安静地挂在墙上,制冷效果稳定又不占空间。中央空调更像是“隐形高手”,藏在吊顶里,能同时控制多个房间的温度,适合大户型或办公场所。窗式空调比较老派,直接装在窗户上,安装简单但噪音大些,现在用的人少了。还有一种移动式空调,不用打孔安装,轮子一推就能挪地方,特别适合租房族临时使用。

这几种类型各有优劣。分体式安静高效,但安装稍微麻烦;中央空调整体美观,可一旦出问题维修成本高;窗式便宜易装,但影响采光还吵;移动式灵活方便,只是制冷能力弱一点,耗电也相对高。选择哪一种,得看你的居住环境、预算和实际需求。比如我家客厅用的是分体式,卧室也是,而朋友租的房子就选了移动式,图的就是省事。

空气调节器早已融入现代生活的方方面面。在家里,它是提升生活品质的关键设备,尤其在南方潮湿的夏天,没有它真的难熬。在写字楼里,它维持着恒定的温度,让员工保持清醒和专注。医院需要精准控温来保障病人恢复,数据中心则靠它防止服务器过热宕机。就连地铁站、高铁车厢、商场中庭,都离不开这套空气管理系统。可以说,现代社会的舒适运转,有一部分功劳要归给这些默默工作的空气调节器。

我一直觉得,空气调节器像个会呼吸的机器生命。它不光是吹风,更像是在“搬运”温度。夏天把屋里的热“扔”到外面,冬天又把外面的暖“捡”回来。这个过程听起来简单,其实背后有一套非常精密的循环系统在支撑。我第一次拆开空调说明书研究时,满纸的“压缩”“冷凝”“蒸发”让我一头雾水。后来慢慢搞明白,原来它的工作原理和冰箱差不多,核心就是四个字:热能转移。

整个过程从制冷剂开始。这种特殊的液体能在低温下蒸发成气体,也能在高压下变回液体。空调启动后,制冷剂先在蒸发器里吸收室内空气的热量,变成低温低压的气体。这时候你摸出风口,吹出来的就是冷风。接着,这股气态制冷剂被送进压缩机——可以理解为系统的“心脏”。在这里,它被强力压缩,压力和温度瞬间飙升,变成高温高压的气体。很多人不知道,空调外机之所以烫手,就是因为压缩机正在疯狂工作。

接下来,高温高压的制冷剂进入冷凝器,也就是外机上的那组金属翅片。在这里,风扇不断吹风帮助散热,制冷剂逐渐冷却,重新液化。这个过程就像出汗后风吹过来,身体慢慢凉下来一样。液态的制冷剂带着高压力流向节流装置——通常是膨胀阀或毛细管。它像一道关卡,突然降低压力,让制冷剂降温变回低温低压的状态,准备再次进入蒸发器吸热。这样一个完整的闭环就形成了,周而复始,室内的热量就被一点一点“搬”到了室外。

制热模式其实走的是同一条路,只是方向反了。通过一个叫四通阀的部件切换流向,让原本该散热的地方开始吸热,原本吸热的地方开始放热。这样一来,即使冬天外面很冷,空调也能从空气中“捞”出一点点热量,搬到屋里来。你可能会问:零下的天气哪来的热?其实只要不是绝对零度,空气里就有能量。就像再穷的人口袋里也可能有几毛钱,空调就是那个擅长“捡便宜”的高手。

说到关键部件,压缩机绝对是C位。我家那台老空调去年坏了,师傅一查就是压缩机老化,维修费快赶上新机一半价格。它的重要性就像汽车的发动机,一旦停摆,整个系统就瘫痪了。冷凝器和蒸发器则是两组“换热高手”,一个负责对外散热,一个负责对内吸热,表面密密麻麻的翅片是为了增大接触面积,提升效率。节流装置虽然不起眼,但它的精准控制决定了制冷剂能不能按时按量进入蒸发器。少了它,整个节奏就会乱套。

空气循环这部分也挺有意思。内机的风扇不断把室内空气抽进来,经过蒸发器降温除湿,再吹回去。这个过程中,湿度也会跟着下降——因为冷空气含水能力低,多余的水分会凝结成水滴排出去。这也是为什么开空调久了会觉得口干,其实是空气变干了。好在现在很多高端机型都加了加湿功能,或者用智能算法平衡温湿度,避免让人不舒服。

我一直觉得,了解这些原理之后,再用空调就不再是盲目按遥控器了。你知道什么时候该调高一度省电,明白为什么外机会滴水,也知道制热时设定20℃比猛冲到30℃更合理。它不再是个黑盒子,而是一个有逻辑、有节奏、会呼吸的伙伴。下次你听到空调启动的声音,不妨想想那个在管道里奔走的制冷剂,正一圈圈地把你不想要的温度搬走。

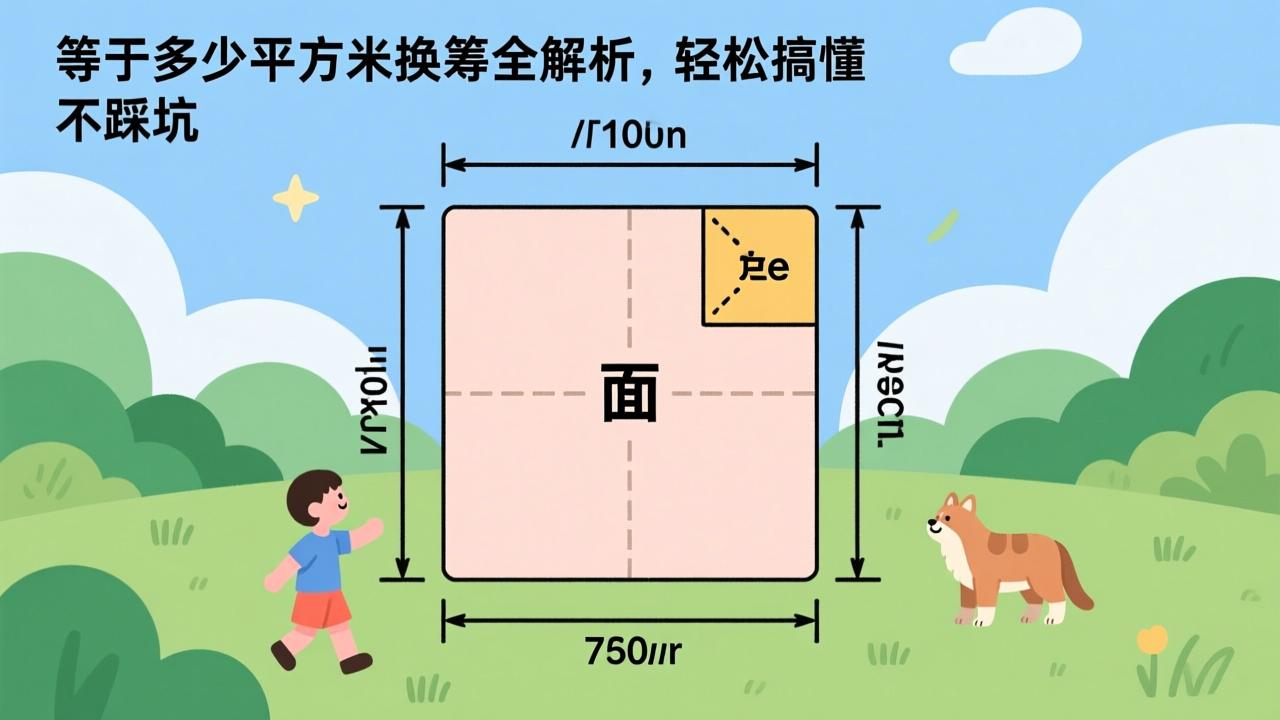

买空气调节器之前,我从来不知道“匹数”这个词能让人这么纠结。我家客厅大概30平米,第一次看空调时销售随口说了句“起码得两匹”,我脑子里立刻浮现出一匹马在屋里跑的荒诞画面。后来才明白,这里的“匹”是制冷量的单位,说白了就是这台机器有多大力气去对付你家的热气。选对匹数,就像给房间配了个合适的保镖——太小了打不过酷暑,太大了又浪费电还容易坏。

我朋友老张家的空调就是反面教材。他图省事直接装了个大一匹的挂机在20平的卧室里,结果夏天开起来像火箭发射,十分钟就把温度压下去了,然后立马停机。可没过一会儿温度回升,它又猛地启动,嗡嗡作响。这种频繁启停不仅耗电,压缩机也受不了,三年不到就开始制冷变慢。后来师傅说,这是典型的“大马拉小车”。合适的匹数能让空调匀速运转,尤其是变频机型,保持低速持续工作才是最省电的状态。

我自己做功课时总结了个简单算法:每平方米需要150到200瓦的制冷量。比如15平的小房间,2500瓦左右就够用,对应的就是1匹到小1.5匹之间;25平以上最好上2匹。但这也得看实际情况,要是西晒厉害、顶楼或者家里电器多,就得往上加一点。我家阳台朝西,夏天下午阳光直射,原本算下来1.5匹够了,最后咬牙上了2匹,结果发现这个决定救了我的命——三伏天也能稳住26℃。

能效等级这事,一开始我没当回事。导购说一级能效贵几百块,我心想:“反正开着就开了,差那点电费?”可用了半年后算了笔账,才发现不对劲。我家那台旧三级能效的空调,一晚上睡眠模式得耗将近3度电,而邻居家新换的一级能效同匹数机型才1.8度。按夏天三个月平均每周开五晚算,一年光这一项就省下快50度电。几年下来,差价早回来了。

真正让我下定决心换高能效机型的是变频技术。以前那种定频空调,就像一辆只会猛踩油门和急刹车的车,温度到了立马熄火,低了再重新点火。而变频机更像是个老司机,懂得控制油门,压缩机转速可以调节。刚开始降温时全速运转,接近设定温度就慢慢降速,维持稳定输出。我家现在这台变频机,半夜几乎听不到声音,电费单也比往年薄了一圈。

智能功能这块,我原本觉得是噱头。谁会用手机开空调啊?直到有次冬天出差回来前半小时,我在高铁上顺手打开APP提前制热,推门进屋那一刻,暖风扑面的感觉让我彻底服了。现在我家空调连着米家系统,能跟语音助手联动。早上闹钟响了,窗帘自动拉开,空调缓缓调高一度,整个房间慢慢苏醒,像被温柔地叫起床。

还有个细节很多人忽略——静音设计。我爸妈那代人用的老空调,一开机就跟拖拉机似的,晚上睡觉得关掉。现在的机器在这方面进步太大了。我去店里体验过一款标称18分贝的机型,那是什么概念?比翻书的声音还轻。回家查了资料才知道,除了优化风扇叶片形状,有些高端型号连内部管路都做了减震处理,压缩机也有隔音棉包裹。这些看不见的地方,恰恰决定了你能不能睡个安稳觉。

选购时我还发现,很多品牌开始把空气净化、自清洁、湿度感应这些功能塞进空调里。一开始觉得花里胡哨,但用过带自清洁的机型之后,我才明白它的价值。普通空调吹久了会有股霉味,就是因为蒸发器上积了灰尘和水汽。自清洁功能会在关机后继续运行一段时间,把水分甩干,减少细菌滋生。对我来说,这不是加分项,而是刚需——毕竟呼吸健康没法妥协。

回头想想,挑空调真不像买风扇那么简单。它不是看一眼价格就能决定的事。你需要站在自家房间中央,想象它未来几年怎么陪你度过每一个寒冬酷暑。匹数决定它能不能扛住高温,能效关乎钱包和环保,智能和静音则直接影响生活质量。我现在每次按下遥控器,都觉得是在和一个懂我的伙伴对话——它知道我怕冷不怕热,知道我睡觉喜欢安静,也知道我不想为电费发愁。

我家空调去年夏天突然不凉了,我第一反应是“坏了得换新”,可维修师傅上门看了一眼就说:“你这滤网多久没洗了?”他把出风口面板打开,抽出滤网的那一刻,我自己都震惊了——那哪是滤网,分明是一块灰扑扑的海绵,上面还缠着头发和灰尘团。清洗完装回去,空调立马恢复了活力,冷风呼呼地吹。从那以后我才明白,原来最简单的日常清洁,才是让空气调节器活得久、干得好的关键。

滤网就像空调的“口罩”,每天都在替我们挡住空气里的脏东西。我以前总觉得外面看着干净就没事,其实不然。我家在路边,每天开窗通风后,空气中细小的颗粒物全被吸进来了。现在我给自己定了个规矩:每两周检查一次滤网,一看到发灰就立刻拆下来冲洗。用清水轻轻冲掉灰尘,晾干后再装回去,整个过程不到半小时。这样做不仅制冷效果好了,连家里的过敏性鼻炎都少犯了。外壳和出风口我也顺手擦一擦,用微湿的软布抹一遍就行,避免积灰影响送风效率。

定期请专业人员来做深度维护,是我吃过亏之后才养成的习惯。有年冬天制热不行,师傅来了查了一圈说是冷凝器太脏,散热不良导致系统保护停机。我当时一脸懵,“冷凝器在哪?”他指了指外机那个布满金属翅片的部件,说长期暴露在外,被柳絮、油烟、灰尘糊住后,就像穿了件厚棉袄,根本散不出热。他们用专用清洗剂和软毛刷一点点清理,再检测压力值,调整制冷剂剂量。那次花了两百多,但我发现接下来一个季度电费明显降了,运行声音也轻了不少。

制冷剂这东西,很多人以为像汽油一样要经常加,其实不是。正常情况下它是封闭循环的,不消耗也不减少。但如果发现制冷变慢、外机管道结霜,就得怀疑是不是漏了。我自己学了个小技巧:夏天开机半小时后摸回气管(粗的那根),如果冰凉还有结露,说明剂量正常;要是温温的,就得找人来测压补氟了。不过补之前一定要先查漏点,不然加了也是白加。

这几年用下来,我发现很多问题其实在爆发前都有征兆。比如噪音突然变大,可能是风扇变形或螺丝松动;出风量减小,除了滤网堵了,也可能电机老化;遥控器失灵、显示屏乱码,八成是电路板受潮或者电压不稳。我现在每个月都会做一次简单自检:听声音、看出风、试温度。一旦发现异常,立刻断电并联系售后,绝不拖到完全罢工才处理。

我还特意买了台带故障自检功能的空调,它能通过代码提示哪里出了问题。上次屏幕上跳出E3,我拍照发给客服,对方秒回说是通讯故障,建议检查连接线。我自己爬上阳台看了看,果然是信号线接口松了。这种智能化的设计真的省心不少。平时我也注意使用习惯,比如高温天不会一回家就开最低温,而是先通风再逐步降温,减轻压缩机负担。雷雨天干脆直接断电,防止电压波动伤机器。

保养这事说到底是个习惯问题。刚开始我觉得麻烦,后来发现只要形成节奏,就跟刷牙洗脸一样自然。春天做一次大扫除,秋天再做一次全面检查,中间穿插几次简单清洁,空调就能安稳撑过每一个极端天气。我现在每次听到它平稳启动的声音,心里都有种踏实感——这不仅仅是一台机器在工作,更是我对生活细节的掌控。

说到空调的未来,我最近有点着迷。家里那台老式窗机用了十几年,噪音大、耗电多,去年终于被我换成了新款变频挂机。开机那一刻我就感觉不一样——冷得快,静得像没开,还能用手机远程控制。这让我开始好奇:未来的空气调节器到底会变成什么样?是不是每家每户都会像现在用智能手机一样,离不开一台聪明又环保的空调?

先说制冷剂的事吧。以前常用的R22制冷剂虽然效果不错,但对臭氧层伤害太大,早就被淘汰了。现在市面上越来越多空调开始用R32和R290这类新型冷媒。我家新买的那台就标着“R32环保制冷剂”,我当时还特意查了资料。R32不仅不破坏臭氧层,全球变暖潜值也比老产品低不少,而且它的热效率更高,意味着同样的电量能带来更强的制冷效果。不过它有一点小缺点——轻微可燃,所以安装时必须由专业人员严格按照规范操作。而更前沿的R290,也就是丙烷,几乎零污染,已经在一些欧洲品牌的高端机型上试用,只是目前成本高,普及还需要时间。

这些新冷媒的推广不只是厂家的事,背后其实是整个行业在向环保转型。我记得小时候楼顶那些中央空调外机排出来的热气特别烫,现在再看,很多大楼都在改用热回收系统,把原本浪费掉的热量重新利用起来。有些新建小区甚至直接上了集中供冷供热系统,用的是地源或水源热泵技术,靠地下恒温来调节室温,节能效果惊人。这种变化让我觉得,空调不再只是“吹冷风的机器”,而是整个绿色建筑生态里的重要一环。

智能化的发展更是让我每天都在感叹科技的进步。我现在已经习惯了出门前用手机APP提前打开空调,到家就能享受舒适温度。但现在的智能空调远不止这点功能。有的机型能通过传感器自动感知室内人数、活动强度,甚至结合天气预报来调整运行模式。我家楼下邻居装了一套带AI学习功能的系统,它能记住一家人每天的生活节奏,早上七点自动调到温和送风,晚上十点缓缓降温助眠。更厉害的是,它还能和其他家电联动,比如检测到空气净化器在工作,就适当减少新风量避免能耗浪费。

物联网的加入让空调变成了家庭能源管理的“大脑”之一。我在一次展会上看到一款概念机,它能实时读取电网负荷情况,在电价低谷时段自动启动蓄冷装置,白天高峰时再释放冷量,既省钱又减轻电网压力。这种设备如果大规模应用,不仅能降低用户电费,还能帮助城市实现更稳定的电力调度。想象一下,未来千万台空调不再是“用电大户”,反而成了柔性调节能源的工具,这个转变真的挺震撼的。

绿色节能技术也在不断突破。除了变频压缩机,现在还有双级压缩、磁悬浮离心机、蒸发冷却等新技术冒出来。我参观过一个数据中心,他们用的是全自然冷却系统,夏天靠高效换热,冬天直接引入室外冷空气,全年几乎不用传统制冷。虽然普通家庭用不上这么复杂的系统,但其中的理念正在向下渗透。比如现在很多家用空调都加了防结霜设计、智能除湿模式、夜间静音节能档,都是为了让每一度电都发挥最大价值。

最让我期待的是太阳能空调的进展。虽然目前市面上的产品还不太成熟,但我已经看到有企业在做光伏直驱的试点项目。屋顶光伏板发的电直接带动空调运行,多余电量存进储能电池,真正实现“阳光制冷”。一旦这项技术稳定下来,偏远地区或者电力不稳的地方就能摆脱对电网的依赖。我自己已经在考虑要不要在阳台试试小型太阳能辅助系统,哪怕先从通风设备开始也好。

回头看,空调从最初的奢侈品,到现在成为生活必需品,它的角色一直在进化。未来它不会只是一个温度控制器,而是一个融合环保、智能、健康于一体的综合环境管理者。我有时候想,也许再过十年,我们评价一栋房子好不好,不再只看地段和装修,还会问一句:“你们家的空调系统是什么级别的?”

当我站在阳台上看着楼下那一排整齐的外机时,突然意识到,它们不再只是嗡嗡作响的金属盒子,而是一代代人追求舒适与可持续之间平衡的见证者。未来的空气调节器,一定会更安静、更聪明、更绿色,而我们要做的,就是跟上这个节奏,选择那些真正对地球友好的产品,也为下一代留下一片清凉的天空。