竣工什么意思?全面解析建筑工程中的竣工定义与验收流程

在建筑工程中,“竣工”这个词听起来很常见,但你真的了解它具体意味着什么吗?其实,竣工并不仅仅是指一栋楼盖完了、工程结束了那么简单。它是一个具有明确时间节点和法律意义的专业术语,标志着整个项目从施工阶段正式迈向了验收和交付阶段。

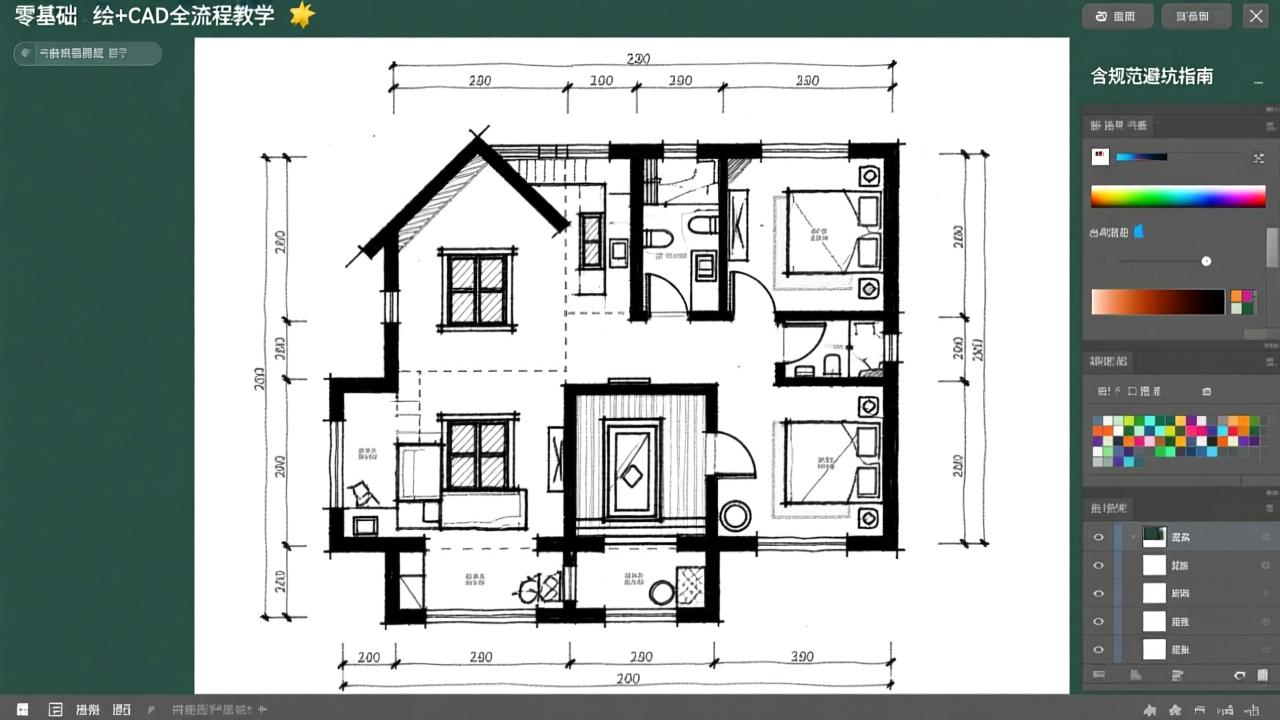

对我自己来说,第一次接触“竣工”这个概念是在参与一个房地产项目的时候。当时我以为只要建筑主体结构完成,外立面装好,内部装修完毕,就算竣工了。但后来才明白,真正的竣工是指整个工程按照设计图纸和合同约定的内容全部完成,并具备了组织竣工验收的条件。换句话说,它不仅仅是物理上的完工,更是一个法律程序的起点。

竣工的定义与法律意义

从专业角度来看,竣工指的是建设工程项目按照设计文件和合同约定的全部施工内容已经完成的状态。这个状态并不是随便说说就算的,它需要符合国家相关法律法规和技术规范的要求。比如,建筑结构要满足安全标准,水电系统要通过检测,消防设施要验收合格等等。

更重要的是,竣工在法律上具有重要意义。一旦工程被认定为“竣工”,就意味着施工方已经完成了合同约定的全部义务,同时也意味着建设单位可以启动竣工验收流程。如果在竣工之后出现质量问题,责任划分就会变得清晰,施工方必须承担相应的保修和整改责任。这不仅关系到工程质量,也直接关系到各方的法律责任。

竣工与其他工程阶段的区别

在工程建设过程中,我们常常会听到几个关键词:开工、施工、竣工、交付。它们虽然都属于工程流程的一部分,但各自代表的阶段和意义却完全不同。

开工,顾名思义,是工程正式启动的标志,通常以取得施工许可证并完成开工仪式为依据。施工则是工程实施的具体过程,包括基础施工、主体结构施工、设备安装等多个环节。而竣工则是施工阶段的结束点,意味着所有工程内容已经完成,等待验收。

交付则是竣工验收合格之后的下一步,意味着工程正式移交给使用单位或业主。所以,竣工并不代表工程可以立即投入使用,只有通过验收并完成交付手续之后,整个项目才算真正落地。

举个例子来说,就像我们买房子,开发商说房子已经建好了,但如果你不能入住,那说明它可能只是“竣工”了,还没完成交付。竣工是验收的前提,交付是竣工的结果,它们之间环环相扣,缺一不可。

说到竣工验收,很多人可能觉得就是走个流程,看看房子有没有盖好。但其实它远不止这么简单。在我参与过的几个项目中,竣工验收往往是整个工程周期中最关键、最复杂的一环。它不仅关系到工程是否真正达到交付标准,还直接影响到后续的使用安全和法律责任。所以,了解清楚竣工验收的流程,对建设单位、施工单位乃至整个项目来说都至关重要。

竣工验收的准备工作

在正式进入验收流程之前,前期的准备工作必须做足。对我而言,这一步就像是考试前的复习,准备得越充分,后面的过程就越顺利。

首先,施工单位需要整理好所有施工过程中的资料,包括施工图纸、变更记录、材料检测报告、隐蔽工程验收记录等。这些资料不仅是验收时的重要依据,也是后期备案和维护的宝贵资料。

其次,要组织一次内部预验收。我们会请项目负责人、技术负责人和相关专业工程师一起,对照设计图纸和规范标准,对工程进行全面检查。这个过程能提前发现一些容易被忽略的问题,比如水电安装是否到位、消防设施是否齐全、墙面是否有裂缝等。

最后,要通知相关单位做好准备,比如设计单位、监理单位、质量监督机构等。这些单位会在正式验收时到场,各自履行职责。提前沟通协调好时间,能避免很多不必要的延误。

验收的主要内容与标准

真正进入验收阶段,你会发现它其实是一个系统性很强的过程,涵盖的内容非常广泛。从我参与的项目来看,验收主要围绕“工程质量、安全性能、功能实现”这几个核心展开。

首先是工程质量。我们会检查建筑结构是否符合设计要求,比如混凝土强度、钢筋布置是否达标。其次是安装工程,包括水电、暖通、电梯等系统是否正常运行,有没有漏水、漏电等隐患。

其次是安全性能。这部分主要涉及消防、防雷、安防系统等。比如消防通道是否畅通,灭火器是否配备齐全,防火门是否能正常关闭等。这些都是关系到日后使用安全的关键点。

最后是功能实现。也就是工程是否真正达到了设计意图。比如住宅项目中的每户是否通水通电,公共区域的装修是否完成,配套设施是否齐全等。这部分虽然看起来比较“表面”,但却是直接影响用户体验的部分。

验收标准通常依据国家或地方的相关规范执行,比如《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)等。不同类型的工程还会有相应的专项验收标准,比如住宅、医院、学校等都有各自的侧重点。

验收流程中的关键参与方

竣工验收不是一个人的事,它需要多方协作、共同完成。在我的项目经验中,有几个关键角色是必不可少的。

首先是施工单位,他们是整个工程的执行者,负责提供完整的施工资料,并配合验收检查。其次是监理单位,他们在整个施工过程中起监督作用,验收时会出具监理报告,对工程质量做出评估。

设计单位也需要参与,他们主要负责确认工程是否按照设计图纸完成,是否存在重大变更影响结构安全。此外,质量监督机构会作为第三方,对验收过程进行监督,确保整个流程合规合法。

建设单位作为项目的发起方,通常会组织整个验收工作,并最终决定是否接收工程。他们也会邀请使用单位或业主代表参与,尤其是公共建筑项目,比如学校、医院等,使用方的意见也非常重要。

在整个流程中,各方需要密切配合,确保每一个环节都符合规范。如果在验收过程中发现问题,施工单位需要及时整改,整改完成后还需复验,直到所有问题都解决为止。

在工程项目接近尾声时,竣工报告就成了一个不可或缺的文件。它不仅记录了整个工程的实施过程,还是后续验收、备案、审计和维护的重要依据。我自己参与过多个项目的竣工报告编写,深知其中的细节和技巧。写得好,不仅能让审核顺利通过,还能为项目画上一个圆满的句号。

竣工报告的基本结构与内容

竣工报告不是随便写几句就能交差的,它有一套相对固定的格式和内容要求。在我参与的项目中,通常包括以下几个部分:工程概况、施工过程概述、质量控制情况、材料与设备使用情况、安全文明施工情况、竣工验收情况以及存在的问题和处理措施。

工程概况部分要简明扼要地说明项目的名称、地点、建设单位、设计单位、施工单位、开工和竣工日期等基本信息。这部分虽然看起来简单,但它是整个报告的“门面”,必须准确无误。

施工过程概述则需要详细描述从开工到竣工的关键节点,比如基础施工、主体结构施工、装修阶段等。这一部分不仅要写清楚时间节点,还要反映施工过程中的管理措施和应对情况,比如遇到恶劣天气或突发问题时是如何处理的。

质量控制和安全文明施工这两个部分是重点。质量控制要体现材料检测、隐蔽工程验收、阶段性验收等内容;安全文明施工则要说明施工现场的安全管理措施、人员培训情况以及是否发生过安全事故等。这些内容不仅是报告的一部分,更是后期审计和责任追溯的重要依据。

竣工报告编写常见问题及解决方案

在实际操作中,我发现很多人写竣工报告时容易犯几个常见的错误。比如内容过于简单、数据不全、逻辑混乱,甚至出现前后矛盾的情况。我自己刚开始写的时候也犯过这些问题,后来通过总结经验,找到了一些应对方法。

首先是内容过于笼统的问题。很多人觉得竣工报告就是个“走过场”的文件,所以写得非常简略。但其实审核人员会逐项检查,尤其是质量控制和安全措施部分,如果信息不全,很可能被打回来重写。我的做法是尽量用数据说话,比如列出检测报告编号、验收记录日期,这样不仅显得专业,也方便查阅。

其次是时间线混乱的问题。有的报告写得像流水账,没有条理,让人看不出来施工过程的节奏。我的建议是按照时间顺序分阶段描述,每个阶段都要有明确的起止时间和关键事件,这样读起来更清晰,也更容易被接受。

还有一个常见问题是语言表达不规范。竣工报告属于正式文件,不能太口语化,也不能使用模糊的词语,比如“大概”“差不多”这类词。我一般会先写初稿,再找同事帮忙校对,确保用词准确、语句通顺。

竣工报告提交后的审核流程

报告写完只是第一步,真正关键的是提交后的审核流程。在我参与的项目中,竣工报告通常需要提交给建设单位、监理单位、质量监督机构等多个部门进行审核。每个单位的侧重点不同,审核内容也会有所差异。

建设单位主要关注的是整体完成情况和是否存在遗留问题;监理单位则会检查报告是否真实反映了施工过程中的问题和处理情况;质量监督机构则更注重质量控制和安全措施是否到位。

审核过程中,如果发现报告中有不清楚或不符合要求的地方,通常会被退回修改。这时候就需要我们及时沟通,了解具体问题,快速调整内容。我一般会在提交前做一次“预审”,模拟审核人员的视角,提前查漏补缺。

审核通过后,竣工报告会作为工程档案的一部分进行归档,供后续维护、审计甚至法律纠纷时使用。所以,报告的准确性和完整性非常重要,不能掉以轻心。