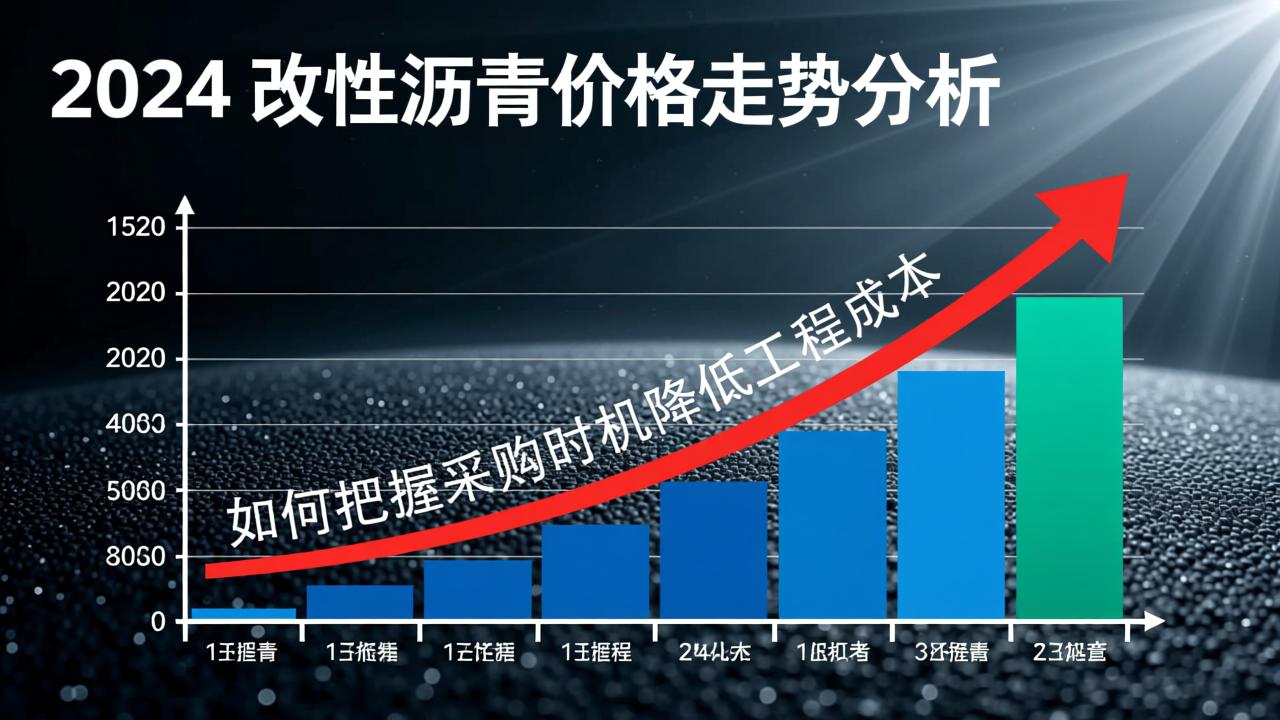

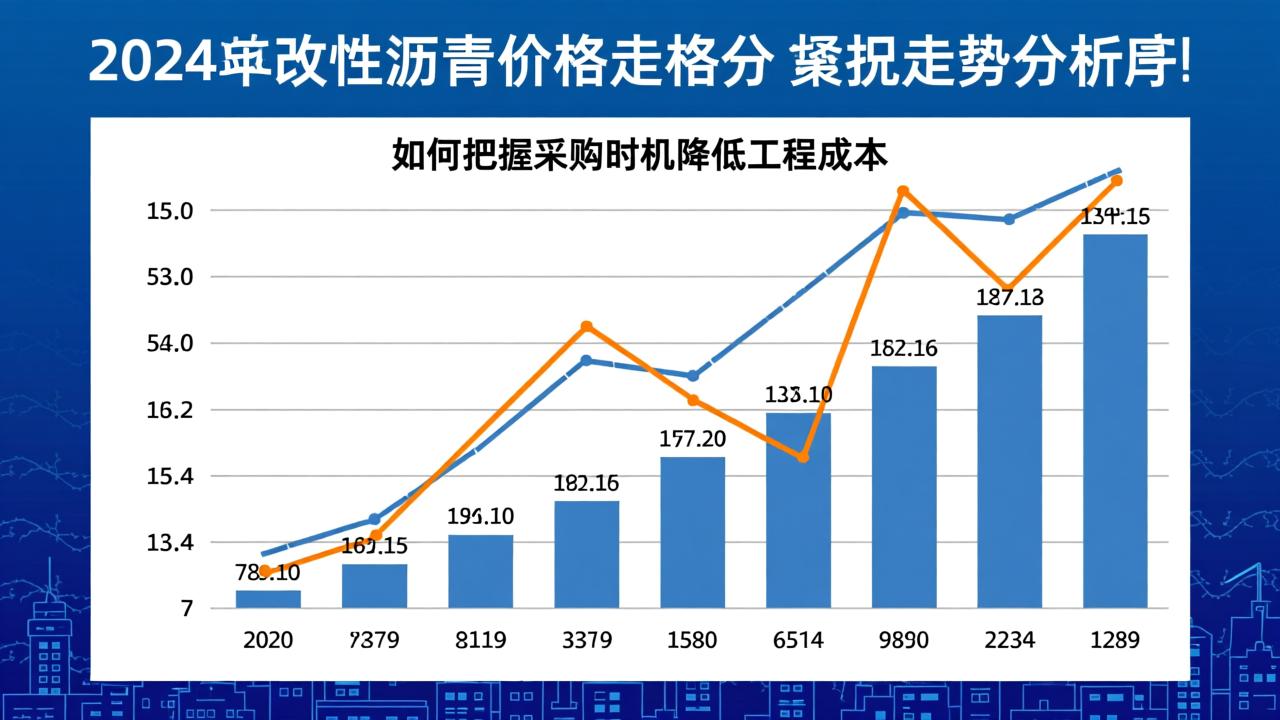

2024年改性沥青价格走势分析:如何把握采购时机降低工程成本

我对改性沥青价格的关注,源于这几年基建项目越来越多,身边的工程朋友聊得最多的也是材料成本。作为道路建设中越来越主流的材料,改性沥青的价格波动直接影响着施工预算和项目进度。最近不少同行问我:“现在改性沥青多少钱一吨?”这问题看似简单,其实背后牵扯的因素可真不少。今天我就带大家看看当前改性沥青的市场价格到底处在什么水平,最近走势如何,又有哪些关键点值得我们关注。

先说结论:截至2024年6月,国内主流SBS改性沥青出厂价普遍在每吨4800元到5300元之间,具体价格因地区、品牌和运输距离有所不同。华东和华北市场相对稳定,报价集中在4900-5100元/吨;华南部分地区由于物流成本高,价格接近5300元;而西北和西南部分区域因需求偏弱,价格略低,最低能到4750元/吨左右。这个价位相比年初上涨了约5%-8%,整体呈现稳中有升的趋势。

我注意到,很多施工单位对价格变化特别敏感,尤其是那些正在做招投标准备的项目团队。他们不光想知道“现在多少钱”,更关心“接下来会不会涨”。从近期市场反馈来看,进入二季度后,随着各地交通基建项目陆续开工,改性沥青的需求量明显回升,厂家出货节奏加快,库存压力减轻。这种供需关系的变化,直接支撑了价格的坚挺。

特别是长三角和珠三角地区,一些重点高速公路改扩建工程集中启动,对高品质改性沥青的需求旺盛。我在跟几家沥青供应商沟通时了解到,像中石化、中海油旗下的炼厂配套改性装置基本处于满负荷生产状态。供应端没有明显增量的情况下,需求拉动就成了推动价格上行的主要动力。

当然,也不能忽视原材料成本的影响。改性沥青的核心原料是基质沥青和SBS改性剂,这两样东西的价格走势几乎决定了最终成品的成本底线。今年国际原油价格震荡上行,带动国内重交沥青价格走高,再加上SBS改性剂进口依赖度较高,美元汇率和海外工厂开工情况都会传导到国内市场。最近SBS价格一度突破1.2万元/吨,这对改性沥青的成本构成了不小压力。

我还专门整理了一组数据:以华东某大型改性沥青生产企业为例,其4月份单位生产成本较去年底上升了约6.5%,其中原材料占比超过85%。这意味着一旦上游涨价,企业很难靠内部消化来维持低价。所以当我们看到终端价格上涨时,其实背后是一整条产业链在共同承压。

除了成本和需求,政策导向也在悄悄影响市场情绪。国家今年继续加大“交通强国”建设力度,专项债对公路项目的支持力度不减,这让市场对未来需求保持乐观预期。再加上多地推行“高质量路面”标准,强制要求使用改性沥青,进一步扩大了有效需求。这些因素叠加在一起,让不少贸易商和工程采购方开始提前备货,也助推了短期价格的上扬。

不过我也发现,不同区域之间的价格差异依然明显。比如同样是SBS I-D型改性沥青,山东地区的出厂价可能只要4850元/吨,而广东因为要加运费和仓储费,送到工地就得5200元以上。有些客户为了省钱,会考虑跨区采购,但这又面临质量稳定性、运输周期和售后服务的问题。所以我建议大家在比价时,不能只看单价,还得算上综合成本。

回头再看这轮价格走势,我觉得不能简单用“涨”或“跌”来概括。它更像是在一个新的成本平台上逐步企稳的过程。未来几个月,如果原油不出现大幅回调,SBS价格维持高位,加上三季度传统施工旺季到来,改性沥青价格大概率会继续保持在5000元/吨以上的区间运行。对于有采购计划的朋友来说,现在或许是个需要谨慎决策的窗口期。

总的来说,当前改性沥青市场正处于供需两旺、成本支撑强劲的状态。价格虽然比去年高了一些,但还在合理范围内。关键是你要搞清楚自己所在区域的实际成交价,了解背后的构成因素,才能做出明智的选择。下一节我会详细拆解影响价格的几大核心要素,帮你建立更清晰的成本认知。

说到改性沥青,很多人第一反应就是“贵”。确实,比起普通沥青,它的价格要高出不少。我身边不少做道路施工的朋友都吐槽过:“本来预算就紧,还要用改性沥青,一吨多花七八百块,整个项目下来成本蹭蹭往上涨。”可问题是,为什么大家明知道它贵,还在大规模使用?答案其实很简单:贵有贵的道理。

我自己也做过对比,目前市场上普通的70号基质沥青价格大概在4200元/吨左右,而SBS改性沥青普遍要4800到5300元一吨,每吨差价至少600元起步。这个差距不是小数目,尤其对动辄几万吨用量的高速公路项目来说,简直是笔大账。但你要是只看单价,那可能就忽略了背后真正的成本结构。

我们来拆开看看这多出来的钱到底花在哪了。普通沥青的生产流程相对简单,主要是原油炼化后的直接产物,成本基本由原油价格决定。但改性沥青不一样,它是在基质沥青的基础上加入SBS、EVA这类高分子聚合物,经过高温剪切、发育等复杂工艺处理而成。光是SBS改性剂这一项,每吨就要添加6%到10%,按现在1.2万元/吨的价格算,光添加剂成本就得700元以上。再加上设备投入、能耗、人工和技术服务,整体制造成本自然水涨船高。

更关键的是,改性沥青的生产设备和工艺门槛更高。普通沥青厂只需要储存和加热系统,而改性沥青必须配备专用的胶体磨、发育罐和稳定化控制系统,很多小型加工厂根本玩不转。我在山东一家企业参观时看到,他们的改性生产线从投料到成品出厂全程自动化控制,光这套系统就投资了几千万元。这些固定成本最终都会摊进每吨产品的价格里。

不过话说回来,如果只是贵但没效果,工程方也不会买账。真正让改性沥青站稳脚跟的,是它在性能上的碾压式优势。最直观的一点就是耐高温——夏天路面温度轻松突破60℃,普通沥青容易软化发粘,车轮一压就是车辙。我在南方跑项目时见过不少老路,才通车两三年,车道上全是深深的轮胎印,雨水一泡就坑洼不断。而用了改性沥青的路段,五年过去依然平整如新。

还有低温抗裂性。北方冬天零下二三十度,普通沥青变脆,稍微有点沉降或应力变化就会开裂。但改性沥青因为加入了弹性体,就像给路面加了“弹簧”,能承受更大的形变而不破裂。我去年在内蒙古一个项目上亲眼见过,同一段路一半用普通沥青,一半用改性沥青,经历一个寒冬后,前者裂缝密布,后者几乎看不到明显损伤。

防水性和粘结力 тоже强得多。桥梁和隧道这些对防水要求高的地方,普通沥青容易脱层、剥离,而改性沥青与集料的粘附等级能达到5级(最高级),大大降低了水损害风险。这一点在多雨地区特别重要,像华南、西南很多山区高速,一旦路面渗水,下面的路基很快就会被掏空,维修代价远超初期材料差价。

所以你看,虽然改性沥青 upfront 成本高,但它换来的是更长的使用寿命、更低的养护频率和更高的行车安全性。有数据表明,使用改性沥青的路面寿命普遍比普通沥青延长5到8年,全周期维护成本反而下降30%以上。这意味着,表面上多花了钱,实际上省了大笔后期开支。

不同场景下的性价比差异也很明显。比如在重载交通的高速公路主线,每天几十万辆货车来回碾压,用普通沥青根本扛不住,三四年就得翻修一次。这种情况下,哪怕改性沥青贵800元/吨,分摊到整个生命周期里,每天每公里的成本其实更低。

而在城市次干道或者乡村公路,车流量小、荷载轻,有些地方用普通沥青完全够用。这时候硬上改性沥青,反倒是一种资源浪费。我在浙江一个县城调研时发现,当地就把主干道用改性沥青,支路用普通沥青,既保证了重点区域质量,又控制了整体造价,这种分级使用的思路就很务实。

桥梁铺装更是改性沥青的“主场”。桥面不仅受力复杂,还要应对频繁的震动和温差变化,普通沥青很容易出现推移、拥包甚至脱落。某跨江大桥早期用普通沥青铺装,通车不到两年就开始大面积破损,后来重新铺设SBS改性沥青,至今已运行十多年,状况依然良好。这种关键部位,真不能为了省钱牺牲材料品质。

综合来看,改性沥青的溢价不是凭空来的,而是由实实在在的技术投入和性能提升支撑的。它贵得有底气,也用得值。对于工程决策者来说,不能只盯着采购单价,更要算清楚全寿命周期的总账。下一章我会继续深入,聊聊原材料波动如何一步步传导到最终价格,以及施工单位该如何制定采购策略,把握最佳时机。

干了这么多年工程采购,我越来越明白一个道理:买材料不是比谁便宜,而是看谁更稳、更靠谱。改性沥青这东西,价格高是事实,但它的上下游链条特别敏感,稍有风吹草动,成本立马往上蹿。我自己吃过亏——去年年初没注意原材料走势,结果SBS一涨价,供应商临时加价,项目预算直接超支。从那以后,我就开始盯紧产业链的每一个环节。

上游原材料的价格波动,对改性沥青的影响几乎是直接传导的。最核心的就是基质沥青和SBS改性剂。基质沥青来自炼油厂,说白了就是原油的副产品,国际油价一涨,它跟着涨;而SBS属于合成高分子材料,主要原料是丁二烯和苯乙烯,这两个化工品价格受国内外产能、装置检修甚至出口政策影响很大。我记得2023年年中,国内几大石化企业集中检修,SBS供应紧张,价格一个月内涨了近20%,改性沥青出厂价立刻每吨上调600元以上。

这种传导速度非常快,不像有些行业还有库存缓冲期。为什么?因为改性沥青大多是订单式生产,很少长期囤货。一旦上游原料涨价,厂家第二天报价就能调整。我在山东一家供应商那里谈过,他们每天都要根据当天的SBS采购价重新核算成本,根本没法锁定价格太久。所以作为采购方,你要是不提前预判,很容易被市场甩在后面。

除了原料本身,运输和环保政策也在悄悄推高成本。比如北方冬季限产,部分SBS工厂减产或停产,供应减少导致价格上扬;再比如危化品运输管控收紧,SBS属于易燃物,跨省运输审批变严,物流费用增加,这些都会一层层叠加到最终产品价格上。我在山西做过一个项目,原计划用华东地区的低价货源,结果因为运输周期不稳定,最后不得不改在当地采购,单价高出近150元/吨。

往下走,到了下游工程建设端,需求的变化又反过来影响价格。旺季一到,高速公路集中开工,铁路站场、机场跑道也在铺装窗口期,各大施工单位同时下单,市场瞬间变得紧张。这时候别说降价了,能按时拿到货就不错了。我在西南地区参与过一条高速建设,三四月份本来是采购黄金期,结果全国多个重大项目同期启动,几家大厂排单都排到了两个月后,临时加急还要加价。

反过来说,淡季的时候又是另一番景象。每年年底到春节前后,工地停工,需求萎缩,很多厂商为了维持生产线运转,会主动下调价格清库存。这时候如果你有储备能力,完全可以趁机签一批合同锁价。我有个朋友在湖南做养护工程,专门把采购时间卡在12月到次年2月之间,三年下来光材料费就省了差不多8%。这种节奏把控,靠的就是对下游施工周期的精准把握。

还有一点很多人忽略:大型央企和国企的集采模式正在改变整个市场的定价逻辑。像中交、中铁这类单位,每年都搞年度框架招标,一次采购几十万吨,直接跟头部改性沥青企业签长协价。他们不仅量大,付款也相对有保障,厂家愿意给优惠。这样一来,市场价格实际上被“压平”了——小客户按现货买,价格随行就市;大客户早就锁定了成本,不受短期波动影响。我们这些中小承包商如果不抱团或者不找代理渠道,很容易处于被动地位。

那作为用户,到底该怎么采购才不吃亏?我的经验是六个字:看趋势、抓时机、选对人。先说看趋势,每个月我都盯着几个关键数据:国际原油走势、丁二烯价格、重点炼厂开工率,还有交通部发布的重点项目进度表。这些东西看着远,其实都跟改性沥青价格息息相关。比如看到原油连续三周上涨,我就知道基质沥青要调价了,得赶紧跟供应商沟通备货。

抓时机方面,我一般不会等到急需才下单。通常提前45天左右开始询价,避开雨季和高温施工高峰期。特别是南方地区,五六月份进入梅雨季,很多户外工程暂停,市场需求回落,这时候谈价格空间更大。另外年底也是一个好窗口,厂家冲业绩、回款压力大,往往愿意让利促成成交。

最后是选供应商。别光听谁报价低就选谁,改性沥青这种材料,质量稳定性比单价重要得多。我曾经贪便宜选了个新厂,结果第二批货到场检测发现SBS含量不足,软化点不达标,最后整批退货,耽误工期赔了不少钱。现在我只合作有稳定生产线、能提供全程技术跟踪服务的厂家,哪怕贵几十块钱,心里踏实。

有时候我也建议项目方考虑区域协同采购。比如同一个城市有几个市政项目,完全可以联合招标,把用量凑起来争取更好的条件。我们前年就跟另外两家公司一起拼单,总共买了1.2万吨,直接拿到了年度协议价的98折,还附带免费驻场技术支持。

所以说,改性沥青的采购从来不是简单的“买便宜货”,而是一场对产业链节奏的理解和掌控。你知道上游什么时候会涨,下游什么时候会松,就能在合适的时间做出正确的决策。下一章我会继续拆解当前市场的实际成交情况,带你看清楚不同地区的真实价格差异,以及未来一年可能的机会点在哪里。