大跨度建筑是什么?结构类型、应用领域与设计案例全解析

大跨度建筑,听起来可能有点专业,其实它就在我们身边。比如你去过的体育馆、机场航站楼、大型展览馆,甚至一些现代化的购物中心,很多都属于这类建筑。它们最显著的特点就是内部空间开阔,几乎没有或很少有柱子支撑,给人一种通透、宽敞的感觉。我自己第一次走进这样的建筑时,就被那种无遮挡的视觉冲击力震撼到了。

这类建筑之所以能实现这么大的空间跨度,背后离不开结构设计的巧妙和工程技术的支撑。它们不仅在功能上满足了人们对大空间的需求,在外观上也常常成为地标性建筑,给人留下深刻印象。我常常觉得,大跨度建筑是技术和美学的结合体,既实用又好看。

大跨度建筑的定义与特点

说到大跨度建筑,其实并没有一个固定的标准来定义“大”到底有多大。一般来说,只要建筑的单跨跨度超过一定范围,比如40米以上,就可以被称为大跨度建筑。这个“跨度”指的是建筑内部两个支撑点之间的距离。传统建筑中,我们会看到很多柱子来支撑屋顶,而大跨度建筑则通过特殊的结构设计,让空间更自由、更开放。

这类建筑有几个非常突出的特点。首先是空间大,适合用于体育场馆、会展中心、机场等需要大面积无柱空间的场所。其次是结构形式多样,比如网架结构、膜结构、悬索结构等等,每种结构都有其独特的优势。还有一个特点是视觉冲击力强,很多大跨度建筑都具有标志性的外观,成为城市的重要地标。我自己就特别喜欢站在这样的建筑内部,抬头看着那些复杂的结构线条,感觉像是走进了一个未来世界。

大跨度建筑的应用领域

大跨度建筑的应用范围非常广泛,几乎涵盖了现代社会的各个方面。最常见的就是体育场馆,比如奥运会的主体育场、NBA球馆,这些场馆需要容纳大量观众,同时又不能有柱子遮挡视线,所以大跨度结构就成了最佳选择。还有机场航站楼,那种高大宽敞的空间,不仅让人感到舒适,也方便人流快速疏散和运转。

除了这些公共建筑,大跨度建筑还广泛应用于工业厂房、仓储中心、展览馆、音乐厅等场所。我曾经参观过一个用膜结构建造的温室,整个空间没有任何柱子,阳光可以自由穿透,植物在其中生长得特别好。这种结构不仅实用,还非常环保。随着技术的发展,大跨度建筑的应用领域还在不断拓展,未来可能会出现在更多我们意想不到的场景中。

大跨度建筑的发展趋势

大跨度建筑的发展,其实也反映了整个建筑行业的进步。从最早的木结构到现代的钢结构、膜结构,材料和技术的革新让这类建筑越来越轻盈、高效。我注意到,近年来很多新建的大跨度建筑都开始注重环保和可持续性,比如使用太阳能板、雨水回收系统、自然通风设计等,这些都在悄悄改变建筑的面貌。

另一个明显的趋势是智能化。现在很多大跨度建筑都开始引入智能控制系统,比如自动调节光照、温度、湿度,甚至可以远程控制建筑内部的设备运行。这种变化不仅提升了使用体验,也让建筑更加节能。我还听说过一些项目正在尝试用3D打印或者模块化建造方式来实现大跨度结构,这让我对未来建筑的形式充满了期待。

总的来说,大跨度建筑不仅仅是技术的体现,更是人类对空间追求的一种表达。它让我们的城市更开放,生活更便利,也激发了建筑师和工程师无限的创造力。

说到大跨度建筑,很多人第一反应可能是它那震撼的外观和开阔的空间。但真正支撑起这种视觉奇观的,其实是背后的结构设计。结构类型的选择直接决定了建筑的稳定性、施工难度和使用功能。不同的结构形式适用于不同的场景,有的适合轻盈飘逸的造型,有的则更注重承重和耐久。我曾经参观过几个不同类型的大跨度建筑,发现它们的内部结构就像是一部部立体的工程诗,每一种都有自己的语言和节奏。

常见的大跨度建筑结构类型

在实际应用中,大跨度建筑的结构类型其实有很多种,但最常见的几种包括网架结构、膜结构、悬索结构、拱形结构以及空间桁架等。每种结构都有其独特之处,也适用于不同的建筑需求。

比如网架结构,它是由许多小杆件按照一定规律连接而成的空间结构,整体轻巧又稳定,常用于体育场馆和展览中心。我记得第一次看到这种结构是在一个体育馆的屋顶上,密密麻麻的钢杆交叉排列,像是一张巨大的金属网,既坚固又不失美感。而膜结构则更偏向于轻盈和现代感,用高强度的薄膜材料配合支撑骨架,营造出极具未来感的建筑形态。很多现代展览馆和公园景观都采用这种形式,尤其是在夜晚灯光照射下,整个建筑仿佛在发光。

悬索结构则更像是一种“空中楼阁”,通过钢索悬挂在两侧的塔架或墙体上,中间没有支撑柱,非常适合打造开阔的视觉空间。我曾经在一个大型会议中心看到这种结构,屋顶仿佛漂浮在空中,让人感觉非常奇妙。拱形结构则是比较传统的类型,但它依然在现代建筑中占有一席之地,特别是在需要大跨度同时又希望保留结构美感的项目中。

大跨度建筑设计案例分析

说到设计案例,我觉得最能体现大跨度建筑魅力的莫过于北京的国家体育场——“鸟巢”。这个建筑采用了复杂的空间桁架结构,整个外观就像是一个巨大的鸟巢,由无数钢梁交错编织而成。它的跨度虽然不是最大的,但结构的复杂性和视觉冲击力却让人印象深刻。站在里面抬头看屋顶,那些交错的钢材就像是一张张拉紧的弓,既有力量感又充满艺术性。

另一个让我印象深刻的例子是德国慕尼黑安联球场,它的外立面采用了ETFE膜结构,在夜晚可以变换不同的颜色,成为城市夜景的一部分。这种膜结构不仅美观,还能有效控制室内采光和温度,提升了整体的使用效率。我还参观过一个用悬索结构建造的机场航站楼,整个大厅几乎没有一根柱子,视野非常开阔,旅客在其中行走时不会有任何压抑感。

这些案例让我意识到,大跨度建筑不仅仅是技术的体现,更是设计创意和功能需求的结合。每一个成功的项目背后,都是建筑师、结构工程师和施工团队无数次的沟通与协作。

大跨度建筑的技术挑战与解决方案

当然,设计和建造大跨度建筑并不是一件容易的事。由于跨度大、荷载复杂,结构受力情况比普通建筑要复杂得多。我曾经听一位结构工程师讲过,他们在设计一个大型会展中心时,光是模拟风荷载和地震反应就用了几个月的时间。因为屋顶面积大,风力作用下的变形和震动会非常显著,稍有不慎就可能影响整体结构的安全性。

另一个挑战是材料的选择和施工工艺。比如膜结构虽然轻便,但对材料的耐久性和抗撕裂性要求非常高,否则几年后就会出现老化、变形等问题。为了解决这个问题,现在很多项目都会采用PTFE涂层的玻璃纤维膜,不仅寿命长,还能有效反射阳光,降低能耗。

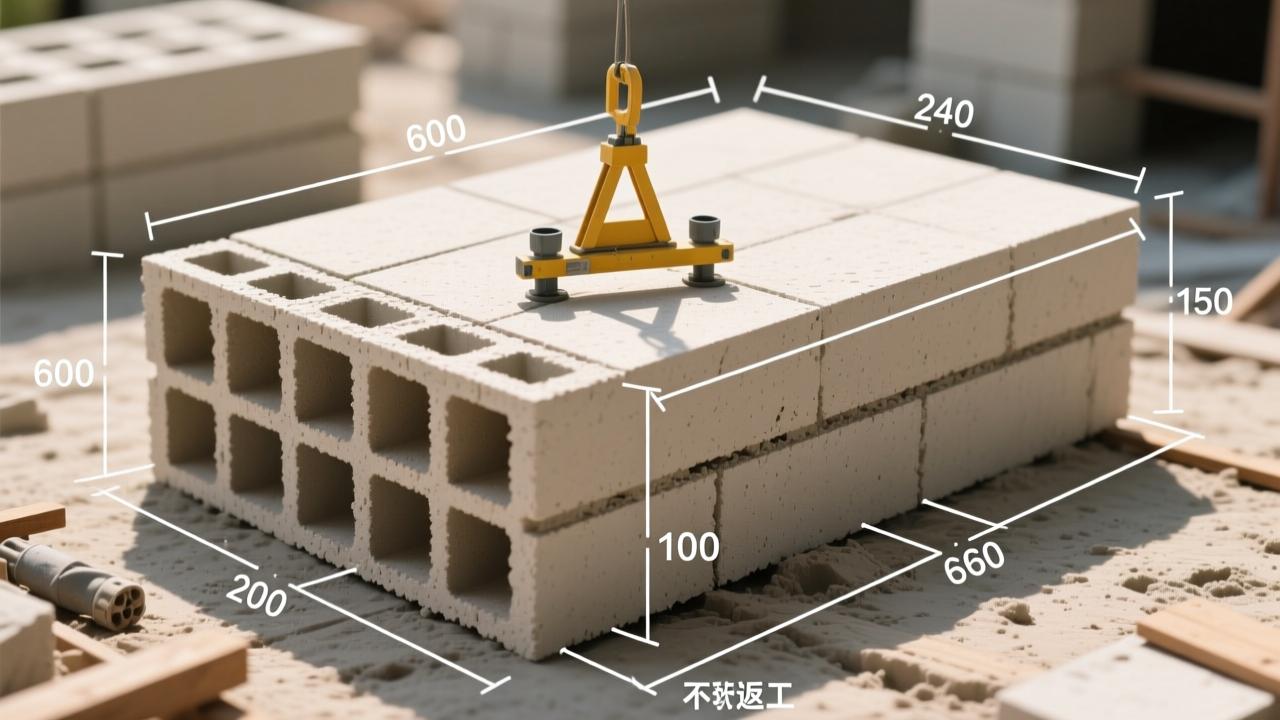

施工方面也面临不少难题。大跨度建筑往往需要现场拼装大量的构件,这对施工精度和安全管理提出了很高的要求。有些项目甚至需要采用模块化预制、现场吊装的方式,来提高效率并减少施工风险。我听说过一个项目为了安装一个超大跨度的屋顶,动用了多台大型起重机,还专门搭建了临时支撑结构,整个过程像是一场精密的“空中舞蹈”。

这些技术挑战虽然复杂,但也推动了建筑行业不断进步。从材料研发到结构计算,从施工工艺到智能监测,每一个环节都在不断优化,让大跨度建筑变得更加安全、高效和美观。